老街

2015-05-30沈俊峰

沈俊峰

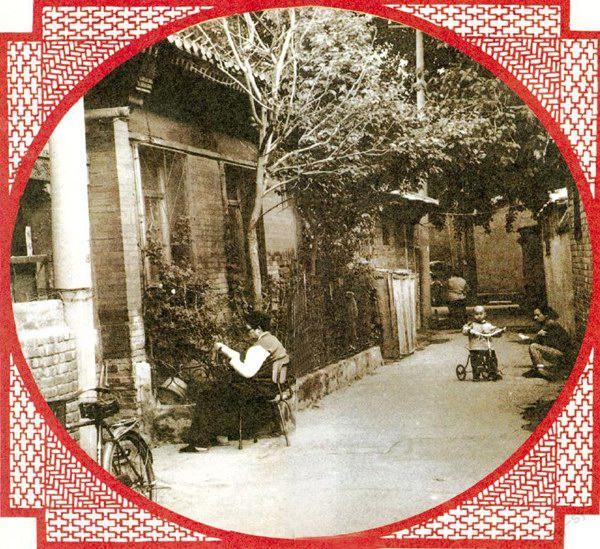

这个小镇,让我难以忘怀的,还是它的老街。那条老街,并排也就能走五六个人吧,不宽,路面由大大小小的鹅卵石铺砌;两旁的木板房一间挨着一间,鳞次栉比;老街上有茶水房、铁匠铺、裁缝店、米行、伞坊、小学校、茶厂……走在这个街道上,古风扑面,清幽简朴,步步皆景。这样的场景,后来只能在影视剧巾可以看到了,是那种从遥远时代走过来的湿漉漉的街道,时常雾气弥漫,给人以梦幻的感觉。

那时,我家离小镇不远。通常,我从老街的这头走到那头,能看到茶水房硕大的铁锅里冒着腾腾热气,烧水师傅腰里系着皮围裙,安静地往水瓶里灌水。师傅那一张黄脸隐藏在水雾之中,若隐若现。那些竹编外壳的水瓶密密麻麻地站在宽广的锅台上,等待着主人领着回家。当时就想,小镇人真是奢华,自己不能烧开水吗?伞坊门前,有许多黄、红、紫、黑的油布伞、油纸伞,静静地撑开,放在地上晒太阳,空气巾弥漫着好闻的桐油味。还有打铁铺、茶厂……这一切的场景,对我都是那么有吸引力。

上世纪80年代,我曾经陪同一位省城来的著名诗人逛老街。诗人微胖,戴着眼镜,风趣幽默,不拘小节。街道上非常清静。诗人开玩笑说:咱们若是换上一件丝绸大褂,背上一把盒子枪,就这样晃荡晃荡地走,别人肯定以为当年的还乡团回来了。说得众人笑,诗人也哈哈大笑。这个玩笑并不突兀,当年这里是革命老区,共产党领导的“诸佛庵民团兵变”震惊大江南北,这片土地上有厮杀、有对决,充满过腥风血雨……

小镇周围有五家军工厂,另一家配套医院就坐落于小镇一头。来了这么多天南海北的人,小镇热闹了,山里热闹了。工厂都建在大山沟里,“靠山、分散、隐蔽”,离镇挺远。人们休息日买点东西,或闲来无事,都会去小镇逛逛。小镇成了方圆几十里的经济巾心和人们精神上的乐园。小镇本来就小,突然聚集了那么多来自五湖四海的人,更加促狭。很快,在离老街不远的地方,人们开辟了一条新街。老街和新街就像两条不相交的铁轨,各呈风采。新街宽阔,柏油路面,路旁栽了笔直的水杉,镇上所有的商店和管事的机构几乎都搬到了新街。甚至在新街的一头,还正儿八经修建起了汽车站。小站每天往省城和地区各发一班长途汽车。那是小镇和外界惟一的呼吸通道。

新街热闹起来,人来人往,熙熙攘攘。老街突然之间就冷清了。但是我却仍然对老街情有独钟,一往情深。通常,我先逛新街,买了本子、铅笔等该买的东西,然后转向老街。从老街的那一端慢慢地走向这一端。老街似乎充满了神秘,总会有一些让人好奇的东西出现,给人以惊喜。

我喜欢老街,还有另外一个原因,就是几乎家家户户的门框上方都挂着“光荣烈属”或“光荣军属”的牌匾。当年,苏维埃革命时期,小镇上那一扇扇木板门的里面,住着一个怎样的人家?有着一个怎样的人生故事?过去和现在又有着怎样的联系和境遇?

从老街出来,在我回家的马路边上,有一座土山,不高不陡,爬到山顶即能俯瞰小镇。那时,山头上还能看到一个坍塌的碉堡,碉堡的墙上残存着密密麻麻的弹孔,在泥土里还能挖…生锈的弹壳。这是战争年代的遗留物。男孩子都喜欢去那里转悠,我当然也不例外。后来,那座山被农民改造成了层层梯田,田里栽上了茶树,成了四季翠绿的茶山。大雪漫天时,我在那个茶山里逮过野兔。再后来,茶树依然在,只是山顶上被人建了一座烈士纪念塔,塔上镌刻着八个大字:革命烈士永垂不朽。那个塔,成了小镇的标志物,我天天早晨跑步经过它,都会多看几眼。

上个世纪90年代初,军工厂搬迁进城,我家住的房子以及房后一大片水田,被改建成了一个小广场:淠西广场。这是为了纪念皖西革命根据地创始人之一刘淠西。我参加工作不久后,曾经拜访过革命烈士刘淠西的家人——刘淠西之子,一个瘦削的乡村小老头。在此之前,我在革命烈士纪念馆曾经看过刘淠西的照片,一身学生装,骑在一匹高头大马上,英俊威武,剑气逼人。

如今,再回到山里时,我只能朝着我过去的住址凭吊一番。老街已经变得惨不忍睹了。老街的木房中,夹杂着众多的水泥小楼……老街于我,已经是一个梦,一个悠长的梦,真实又虚幻,美好又缺憾。

那些古老之物,穿过历史,一路风尘,能与我们相见,实是上苍的垂爱,毁坏了,就再也没有了,真的没有了……