喜峰口战役:大刀向鬼子们的头上砍去

2015-05-30李幺傻

李幺傻

被人认为天生就是军人的张自忠将军,其实当兵入伍的时候已经25岁了,早就过了从军的年龄。他是软磨硬泡才进入了冯玉祥的西北军。一进入军队,他就显示出了极为出众的军事才华,很快就被任命为连长。当时,他有一套自己独特的训练方式,这全连126名士兵中,后来成为军长、师长的就有十个,而任命为旅长、团长一级的就更多了。一个连队里居然走出这么多的将官,实在让人叹服。

张自忠将军第一次对日作战是在喜峰口战役中。喜峰口战役也是载入中国历史课本的一场战役。在这场战役中,中国人用传统的大刀,凭借着血性和民族情感,战胜了日本的精良武器和武士道。

喜峰口战役的主力是西北军第二十九军(后文简称“29军”)。“九一八”事变爆发后,日军侵占东北。驻扎晋北的29军已做好准备,他们知道和日军必有一战。

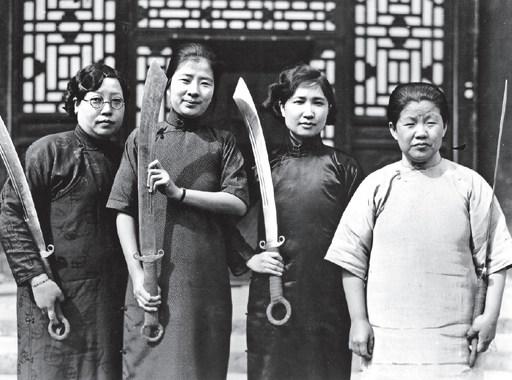

1933年3月,长城抗战期间,前来喜峰口慰问的广东女子师范代表观看第29军大刀队表演。图/秦风老照片馆/FOTOE

西北军属于杂牌军,而西北军的领袖冯玉祥又遭排斥,长期在国外,远离权力中心,而原西北军的高级将领比如韩复榘、石友三、孙连仲等都在中原大战的时候投奔了蒋介石,所以属于西北军的29军备受冷落,不但粮饷不足,缺乏重武器、弹药,而且连样式陈旧的步枪也数量不足,步枪上甚至连一把刺刀都配置不上。

当时,29军驻扎在山西。山西自古出产钢铁,民间铁匠众多。29军将领征集民间铁匠,为士兵们铸造大刀。

中国民间制造的大刀是用一整块钢铁捶打而成,异常坚硬,刀背很厚,看上去很笨重。刀的手柄较长,可以单手挥舞,也可以双手持握;刀尖倾斜,十分利于劈杀;刀柄末端有一个圆环,上面绑缠着红色绸布,挥舞起来猎猎作响。

再反观日本刀,刀身修长狭窄,非常锋利,选用精钢制作,每一道工序都极为讲究,所以显得很美观,就像工艺品一样。在日本,只有铸剑师才能锻造日本刀,不像在中国,寻常铁匠就能打一把中国刀。

然而,精雕细凿的日本刀与粗砺拙朴的中国刀比拼,却难以占到上风。为什么?因为中国刀是实战的产物,不是观赏的工艺品。无论在钢质、刀身长度、工艺以及外形的美观方面,中国刀都比不上日本刀,但是在实战中,中国刀的宽厚和重量弥补了种种不足。中国刀刀身很宽,日本刀难以削断;中国刀很重,即使不够锋利,也足以砍断更窄的日本刀。

为了在装备落后的情况下应战,29军每人都装备了一把大刀。当时的日本关东军已经装备了飞机、坦克,而29军只能装备大刀。

29军中常年有一批武术教官教授刀术,最著名的是河北镖师李尧臣。李尧臣为29军编了一套“无极刀法”,此种刀法简单易学,实战性强,深受欢迎。能把这样一把沉重的大刀挥舞起来,需要较好的身体素质。29军中几乎都是北方人,普遍身材高大。抗日英雄赵登禹身高190厘米,挥舞起大刀来,几十个人也不敢近身。张自忠身高180厘米,体形魁梧、孔武有力。29军人人都会使大刀,而这些将领们更是刀术高手。据说,死在赵登禹刀下的日本军人足有上百。

为了用己所长,攻敌之短,29军决定采用奇袭和夜袭。

不久,喜峰口战役,29军大刀队名扬天下。

大刀向鬼子们的头上砍去

1933年日军占领东北三省后,又分兵攻占东北第四省热河省。民国时期的东北共分四省,热河省包括现在的河北承德、内蒙古赤峰、辽宁的朝阳、阜新地区。当时,守卫热河的是汤玉麟部。

日军攻打热河,汤玉麟的军队不放一枪,向南逃跑。29军群情激奋,向北迎击。当29军的先头部队快要赶到喜峰口的时候,与汤部的逃跑部队相遇,汤部还嘲笑西北军说:“你们29军行啊,爱出风头,有本事你们就上去啊。”

喜峰口旁惠民村曾亲历此事的老人们说,西北军在进,汤部在退,各占着道路两边。汤部装备好,穿得好,还有马拉的大炮;西北军都是步枪,每人后面背着一把大刀,穿的是土黄色棉衣,有的士兵衣服还露出棉絮,但是看起来精神饱满。汤部一个个嬉皮笑脸,西北军一言不发,低着头只顾疾走。

1933年3月9日,日军两个旅团占领了喜峰口,宋哲元命令距离喜峰口最近的29军37师一个团夺回前沿阵地。这个团的团长名叫王长海。当时,王长海团驻扎在河北遵化,距离喜峰口还有100多里。王长海命令全团跑步前进,赶到喜峰口的时候,已经到了夜晚。

王长海决定趁着夜晚,突击日军。特务营营长王宝良对战士们说:“弟兄们,快跟我来!杀贼雪耻,正在此时!”他身背大刀,身先士卒,走入了夜色;连长一看,营长走了,也身背大刀,走入夜色;战士们看到营长、连长都走了,全都赶快跟了上去。夜半时分,他们悄无声息地攀上喜峰口东北高地,然后从背部抽出大刀,对日军展开了杀戮。

激战到黎明,特务营夺回了喜峰口东北高地,而营长王宝良壮烈殉国。

老兵们说,29军作风顽强,训练有素,训练内容有一项就是潜行,走路要求高抬轻放,不能发出声音,偷偷接近目标,突然发起攻击。

天亮后,日军在飞机、大炮和坦克的立体攻势下,又夺回了阵地。

夜晚,29军决定再次发动夜袭,用大刀将日军砍出去,大刀队由赵登禹带领。

大刀队中有一个班长名叫侯万山。在出发前,侯万山说如若战死,希望两个孩子能够得到抚恤。赵登禹说,我们29军生死与共。这晚突袭中,侯万山手中的大刀砍下了7名鬼子的脑袋,刀刃都卷了起来。黎明时分,激战了一晚的大刀队饥肠辘辘。炊事兵背着一大包大饼,摇摇晃晃地爬上了阵地,被日军机枪手发现。侯万山扑倒了炊事兵。炊事兵得救了,而自己却牺牲了。

侯万山的两个儿子后来被29军军长宋哲元收养。

惠民村的老人说,那天晚上,喊杀声响了一夜,天亮的时候,500人的队伍,只下来了20多人。

这天晚上,赵登禹砍死了几十名鬼子,他的左脚也负伤了。

日军占领了喜峰口的第三天,37师全部赶来增援。如此一来,双方对阵形势是,日军是第14混成旅团,中国方面是29军的37师。混成旅团是日军在“九一八”事件后特有的一种军队编制。事变前,日军仅有17个常设师团,每个师团下设两个旅团。而事变后,因为需要向中国境内大量派兵,日本就将每个步兵旅团扩编,增设炮兵、骑兵、工兵、坦克兵等兵种,可以独立作战,这就是独立混成旅团。日本本来想仅仅用3个月就能够灭亡中国,没想到居然打了那么多年并最终落败。

1933年3月11日夜晚,29军37师兵分两路,一路由赵登禹旅长率领,一路由佟泽光旅长率领,再次偷袭日军。由于装备和武器与日军悬殊太大,他们只能用这种最悲壮的方式来赢取胜利。

赵登禹这一路摸进了日军的骑兵大队。这支骑兵大队刚刚来到喜峰口增援,他们做梦也没有想到,强悍异常的29军大刀队这么快又再次突袭。

惠民村的张旺魁说,日本鬼子的骑兵骄傲得很,他们完全没有把穿得破破烂烂,背着大刀的29军放在眼里。夜里,他们连站岗放哨的都没有,马拴在马圈里,枪架在院子中,人都脱得光溜溜地躺在炕上睡觉,马刀挂在墙上,一排排,很整齐,房子里还生着炉火。

这一夜,200名日本骑兵全被杀头,一个不留。

另一队也战果辉煌。

张旺魁说,佟泽光这一队也顺风顺水,没有碰上岗哨,直接就进入了日本人的指挥部里。日军指挥部设在一座寺庙里,里面住着20个日本军官。佟泽光一队除掉这些军官后,还从里面缴获了很多资料和地图。然后,佟旅长他们又分开几路,摸进了日本鬼子的兵营。这一队日本鬼子是炮兵,兵营外就是十几座大炮,炮口都朝着一个方向。但是,大炮太重了,佟旅长一队带不走,就把炮弹堆放在大炮下,再把柴火放在炮弹上点燃,并迅速撤离。

炮弹的爆炸声惊醒了在前方酣睡的日军步兵,他们看到后方火起,才意识到后方出事,扛着三八大盖向后方增援,没想到半路上又遇到了29军的埋伏,只得在枪林弹雨中仓皇逃窜。

这一役,29军用大刀手刃日军近千名,其中军官就有63名,最高的官职是炮兵大佐。

后来,日军将阵地后退30里。

被打怕了的日军竟连夜赶制了几千个铁护脖,戴在脖子上,他们吃饭的时候戴着,上厕所的时候戴着,甚至连睡觉的时候也戴着。很快,铁护脖的“先进经验”传遍了在华北的日军,所有日军都须臾不离戴着铁护脖。

日军战报中说,此役丧尽“皇军的名誉”,是皇军“前所未有的耻辱”。当时日本报纸还评论说:“明治大帝造兵以来,皇军名誉尽丧于喜峰口外,而遭受60年来未有之侮辱。”

20世纪30年代,全国掀起抗日高潮,图为令敌闻风丧胆之大刀队队员。图/FOTOE

1933年3月,长城抗战期间,到喜峰口前线慰劳29军官兵的华北妇女界代表拿着战士的大刀合影。图/秦风老照片馆/FOTOE

而中国的报纸则评论说:“大刀大刀,雪舞风飘。杀敌头颅,壮我英豪!”

此后,在喜峰口,日军增兵,29军亦增兵。从12日到14日这三天,喜峰口发生了前所未有的激战。武器占据了绝对优势的日军,却没有占到任何便宜,不得不从喜峰口撤离,转而攻向罗文峪。

《大公报》记者对29军有这样的记载:

虽遭受敌人之强烈炮火,亦不稍退。……吾军用手榴弹投掷较远之敌人,较近者则挥大刀砍杀,杀声震天,血光满地。

日军对29军害怕到了骨头里,他们驻扎的时候,不但戴着铁护脖,而且在营房四周都驻扎了岗哨,装上了通电的铁丝网,还挂了很多铜铃。即使这样,日军还感到不安全,他们夜晚睡觉的时候都不敢脱衣服。

29军的大刀片,29军的夜袭,让日军成为了惊弓之鸟。

当时,不论是前方后方,都是踊跃抗战的景象。

《遵化党史资料》记载:

宋哲元把29军指挥部设在省立五中,卫生所设在城隍庙中。五中的男生负责给阵地上运送弹药,女生负责救护伤员。城内的商家店铺纷纷慷慨解囊,前线需要什么就捐献什么;各医院、药店更是无偿提供药品、纱布和医生。成驮子的烙饼,成大缸的炖肉,整箩筐的煮鸡蛋等,源源不断地送上前线。中共党员国西亮按照遵化县委的指示,到暂编第二师刘汝明部出任武术教师,每天往来于各军营中,传授实用刀术。3月16日,第228团在罗文峪至山楂峪十多里长的长城阵地歼敌300多人,仍未攻下敌阵。刘汝明决定以我之长,攻敌之短,夜里派三个连的大刀兵摸进敌营地,一气砍死日军200多人后凯旋而归,一时震动中外。雄壮豪迈的《大刀进行曲》很快在军营内外唱响。3月18日,29军乘胜进攻,在罗文峪山口歼敌500多人,把日军逼退十余里。

热河战役的中日激战

日军在29军面前屡屡受挫,白天用飞机、坦克抢占的阵地,夜晚总是被29军用大刀片夺回去。日本关东军司令武藤信义闻听喜峰口和罗文峪战况,大为惊讶,亲自来到承德指挥。

武藤信义参加过中日甲午战争、日俄战争和抗日战争,是从下层军官一步步升上来的,最后官至关东军司令,在他担任关东军司令的时候,后来中国尽人皆知的冈村宁次是他的参谋副官。长城抗战刚刚结束的1933年7月,武藤信义就升为陆军元帅,他的职位甚至比日军口中的“军神”乃木希典还要高。

在长城抗战之前,武藤信义依靠以第2师团为主力的关东军,占领东三省。第2师团,代号“勇”。20年前,在日俄旅顺战役中,第2师团攻打俄军守卫的弓长岭,当时弹尽粮绝,乃木希典向日军大本营请求火炮支援,大本营回答:“炮弹没有,骨灰盒管够。”乃木希典只好带着两万把刺刀向弓长岭发起自杀式攻击。经过三天激战,俄军退却,而第2师团死亡1.7万人,此后,第2师团被天皇赐以“勇”的代号。

武藤信义来到长城抗战战场的时候,没有带第2师团。此时,在东北取得一连串胜利的第2师团回到日本,得到天皇的召见。武藤信义曾经感叹,如果有第2师团,长城战场的形势完全就不是这样。

然而,即使第2师团来了,也不一定是29军的对手。

进攻长城的是日军第6师团和第8师团。而坚守长城的,除了29军,还有中央军第2师、第25师和东北军王以哲率领的一个师。其中,第25师师长关麟征出生在陕西户县,人称陕西“冷娃”,杜聿明、张耀明、郑洞国此时都在他手下供职。25师是“母鸡中的战斗机”,它孵化出了一大批抗日将领。

罗文峪激战三日,双方均死伤惨重,每日死亡人数均在2000人以上。

在喜峰口,在罗文峪,在古北口,在山楂峪,在热河境内长城的每一处垛口,在垛口下的每一座村庄,中日双方的军队都在昼夜激战,死尸堆积,几乎与长城垛口相齐。

张自忠(1891年-1940),山东省聊城人,西北军系将领,中原大战后任国民革命军第二十九军第三十八师师长,参加喜峰口战斗。1940年在襄阳与日军战斗中英勇殉国,为第二次世界大战中国牺牲殉国的最高将领之一。

连日激战,双方的体力消耗都达到了极限。3月19日夜晚,百名日军穿着便衣,效仿29军夜袭山楂峪一线阵地的一个连队,遭到迎头痛击。

然而,因为太过劳累,战士们看着日军逃离了,也没有力气追赶。日军经此打击后,却再也不敢夜袭了。

第二次世界大战时期,中国军队的大刀名扬海外,美国大兵看到大刀对日军极强的威慑力,也在一些军队中装备这种杀伤力极强的武器。在太平洋的硫磺岛战役中,六万美军中的一部分装备了大刀,而美式大刀完全就是中国大刀的翻版。

张自忠:习劳忍苦为治军第一要义

29军作战如此强悍,得之于他们平时严酷的训练。其中38师被当时的人们称为模范师,其训练方式也推广到了整个29军队伍中。

张自忠长于练兵。

29军38师一直驻扎在北方,有时还驻扎在塞外。夏季酷热难耐,冬季滴水成冰。只要没有战事,38师每天急行军几十里。冬天,在最寒冷的午夜,38师要求每个人都要在规定的时间里,凿开坚硬的像铁板一样的冻土,挖掘出可以屈伸作战的散兵坑;夏天,在最炎热的午后,38师每个人都要赤足走在滚烫的沙漠上。下大雨的时候,38师在雨中冲锋,完成队列操列;下大雪的时候,38师赤足走在积雪中,锻炼意志。而每次训练的时候,张自忠总是手持教鞭,走在最前面。

这种练兵法,与中国武术中的“夏练三伏,冬练三九”如出一辙。

而且,天气再冷,38师规定每个人只能穿一件棉衣,棉衣里则是短裤背心;天气再热,38师也不能解开纽扣,不能摘掉帽子。

张自忠说:“战争之事,或跋涉于冰天雪窟之间,或驰骋于酷暑恶瘴之乡,或露营于雨雪,或昼夜行军。寒不得衣,饥不得食,渴不得水。在枪林弹雨之中,血肉横飞,极人世所不见之惨,受恒人所不经之苦。这种精神和体力,非于平时养之有素,练之有恒,岂能堪此。兵之宗旨,以能效命于疆场为归属,应于平时竭尽手段,以修养其精神,锻炼其体魄,精娴其技术,临阵才能有恃无恐。故习劳忍苦为治军之第一要义。”

1938年3月2日,侵华日军板垣师团攻占山东东部汤头镇,前线日军与国军张自忠部第59军对垒。图/大束/FOTOE

张自忠一向强调官兵一致,他和士兵穿一样的衣服,一件呢子将军服直到后来他从容赴死的时候才穿上了。他和士兵吃一样的伙食,修筑工事的时候,和士兵一起抬土、挖坑。

几年前,我在河北省迁西县的喜峰口战场故地,见到了喜峰口长城抗战纪念碑,抄录了《喜峰口长城抗战纪念碑记》,碑记是这样写的:

喜峰口,古称兰陉,位于迁西北部,奇峰耸峙,险要天成,乃历代兵家必争之地。

公元一九三三年初,日军侵占热河,进逼平津,长城抗战全面爆发。宋哲元所部国民革命军第二十九军临危受命,开赴喜峰口一线,据险抗敌。三十七师师长冯治安、三十八师师长张自忠亲临前沿,指挥督战;一零九旅旅长赵登禹身先士卒,裹伤陷阵。全军将士挥舞大刀,浴血拼杀;关内民众舍生忘死,奋勇支前。硝烟弥漫,日月因之失色;刀光闪烁,倭寇为之胆寒。自三月九日起,战数昼夜,毙敌五千余。日酋哀叹:“明治大帝造兵以来,皇军荣誉尽丧于喜峰口外!”捷报传开,举国振奋,《大刀进行曲》由此诞生,唱彻华夏。

长城抗战,浩气长存;中华神威,永光万世!

然而,29军的英勇抗战,难以扭转整个长城抗战的不利。

1933年4月10日,日军分路进攻长城界岭口、冷口、喜峰口,及古北口内之南天门,并以大队飞机轰炸海阳镇。

第二天,冷口失陷,日军蜂拥南侵。守卫喜峰口的中国军队被迫撤退。

一个月后,南京政府与日本签订《塘沽协定》,不但承认伪满洲国合法,而且放弃了在华北的部分主权。

一场让人荡气回肠的战争,却是这样的结局,令人叹惋。

(摘编自《老兵口述抗战①:随枣、百团、上高三大会战》 华文出版社,有删节)