大学生依恋风格和人际压力的相关研究

2015-05-30邓思扬潘玉进

邓思扬?潘玉进

摘 要:用成人依恋量表和大学生人际压力量表对高校大学生进行调查,结果发现没有恋爱经历的大学生在依恋回避和依恋焦虑两个维度上的得分都显著高于有恋爱经历的大学生。用亲密关系体验量表ECR回避得分和焦虑得分两个分数与恋爱压力大小做回归分析,探究这种人格因素对个体压力的影响。

关键词:大学生;成人依恋;人际压力

依恋,一般被定义为幼儿和他的照顾者(一般为父母亲)之间存在的一种特殊的感情关系。英国心理学约翰·鲍尔比(Bowlby)最早用依恋这个概念解释婴儿与父母相分离后体验到的巨大不安。鲍尔比观察到,被分离的婴儿会以极端的方式(如哭喊、紧抓不放、疯狂地寻找)力图抵抗与父母的分离或靠近不见了的父母[1]。

弗洛伊德认为依恋是婴儿与母亲的联结,是情感社会化的重要标志[2]。而鲍尔比把依恋定义为个体与特定的其他人形成牢固的情感纽带的倾向。鲍尔比关于依恋的定义使依恋的研究不再局限于儿童期[3]。个体成人后的不良人际关系模式与其童年期、婴幼儿期和照顾者之间形成的不安全依恋模式密切相关[4]。

一、方法

1.调查工具

(1)Brennan的成人依恋问卷,信度在0.87左右。

(2)大学生人际压力量表,信度在0.81左右。

2.问卷的发放

进行随机抽样调查,采取当场作答当场回收的手段,共发放200份问卷,剔除无效问卷3份后共有效问卷197份。

二、结果

1.信度分析

回避分量表α=0.802,焦虑分量表α=0.790,量表信度很高。

2.问卷得分情况及分析

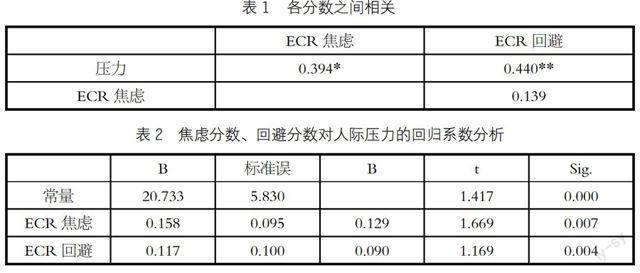

由表1可知ECR焦虑分数、ECR回避分数与人际压力分数都有显著相关。而ECR回避分数和ECR焦虑分数之间的相关系数较低,这说明ECR问卷的结构合理,维度之间有明确的界限。

为了进一步地探究依恋回避和依恋焦虑对人际压力的影响,我们把依恋回避分数和依恋焦虑作为自变量,人际压力作为因变量,采用enter进行回归分析。(结果如表2)

可以看到成人依恋量表的焦虑分数和回避分数可以对人际压力得分进行预测,可以解释的变异量为27.6%。建立的回归方程为:

人际压力=20.733+0.129*焦虑+

0.090*回避。

三、讨论

1.被试恋爱经历对依恋风格的影响

有恋爱经历的被试的依恋回避和依恋焦虑得分都要显著地低于没有恋爱经历的人。

2.大学生人际关系压力与依恋风格的回归模型

回归分析结果可以说明成人依恋量表的焦虑分数和回避分数可以对人际压力得分进行预测,可以解释的变异量为27.6%。建立的回归方程为人际压力=20.733+0.129*焦虑+0.090*回避。

参考文献:

[1]Bowlby J.Attachment and Loss:Anxiety,anger,and Separation[M].NewYork: Basic Books,1973.

[2]胡 平,孟昭兰.依恋研究的新进展[J].心理学动态,2000(02): 26—32.

[3]Bowlby J.Attachment and Loss:Vol.1.Attachment[M].NewYork:Basic Books,1969.

[4]Brook C.Feeney and Naney L.Collins.Predictions of Care giving in Adult Intimate Relationship: An Attachment Theoretical Perspective[J].Journal of Personality and Social Psyehology,2001(06):97—99.

(作者单位:温州大学教师教育学院)