河北井陉天长古城东门城楼、东南角楼基址发掘报告

2015-05-30河北省文物研究所

【关键词】河北;井陉县;天长古城 ;东门城楼 ;东南角楼 ;发掘报告

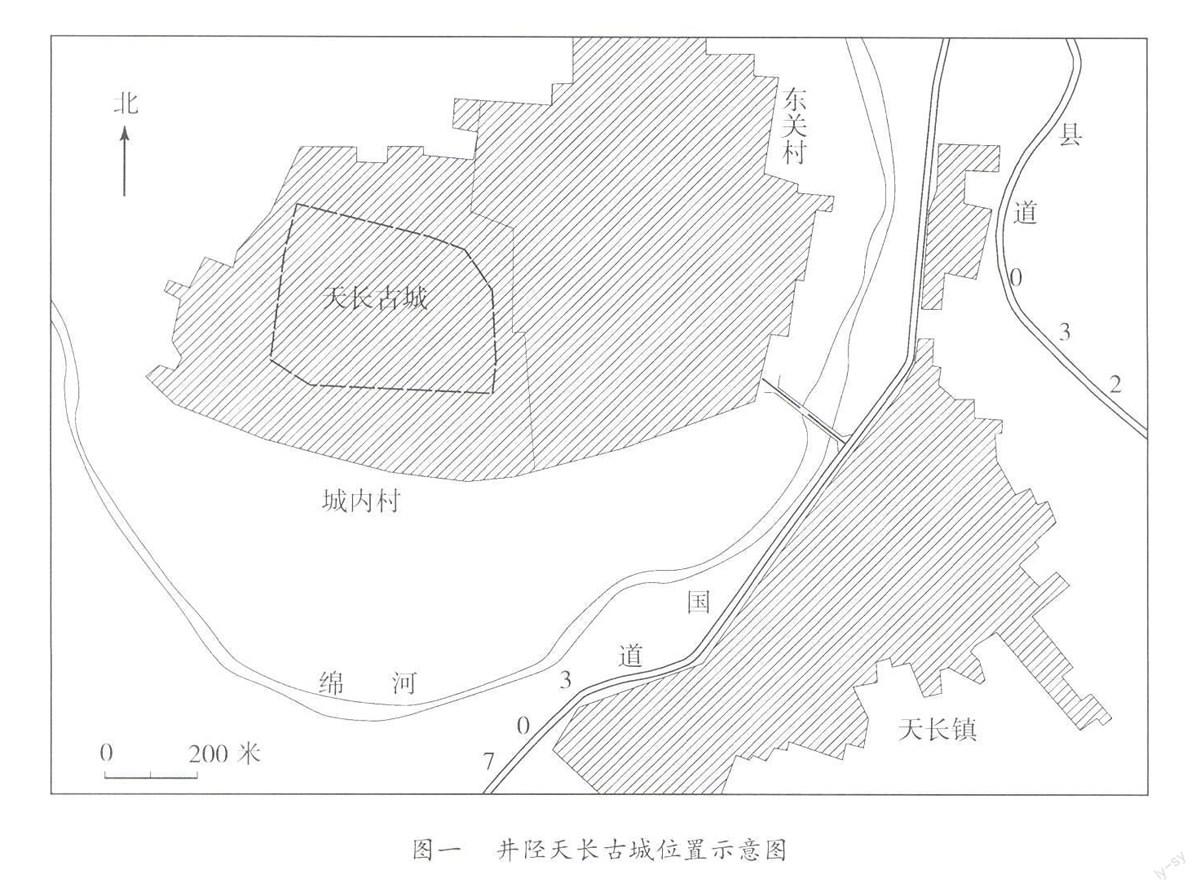

【摘 要】天长古城位于石家庄市井陉县西部天长镇城内村、绵河北岸的高台地上。2012年8月—9月,河北省文物研究所对天长古城东门城楼、东南角楼基址进行了考古发掘,揭露了房址、回廊、台基等遗迹,根据2组基址的平面结构和出土遗物,推测其年代为明清时期;门楼、角楼基址的发掘,对于河北西部山区历史文化名镇建筑考古研究具有重要的学术意义。

一、 概 况

天长古城位于石家庄市井陉县西部天长镇城内村、绵河北岸的高台地上,东北依凤凰岭,西南望雪花山,地势由东北向西南倾斜(图一)。古城占地17万平方米。据史料记载:“宋初为井陉县治所在”,自古为冀晋通道上的军事重镇。

为支持天长古城恢复历史风貌建设,给基址保护方案和保护规划的编制提供科学依据,2012年8月—9月,河北省文物研究所对天长古城东门城楼、东南角楼基址进行了考古发掘,揭露基址面积为400平方米,清理房址、回廊、台基等遗迹,基本了解了东门城楼、东南角楼构建方式、建筑形制和平面结构,出土了筒瓦、板瓦、滴水、脊兽等文物。

二、东门城楼

东门城楼位于天长镇城内村东部偏北,毗邻东关村,自然侵蚀和人为破坏较为严重,仅余基址残迹,叠压于近现代渣土之下。

东门城楼(F1)平面呈长方形,东西向,方向80°,南北长10.3米,东西宽7.5米。F1系对城门台面进行夯平修整作基础,依次修建台基、房址、回廊,然后夯土包砌台基,残高1~1.2米(图二)。

台基 平面为长方形,南北长10.3米,东西宽7.5米,残高0.9~1米;由于城门东部坍塌,所以东部主体基址不存。台基构建方式:在城门台面基础之上,砌筑“回”形内部基础石,南北长7.6米,东西长4.7米,宽0.65~0.75米,高约1米;在其外侧0.6~0.65米处再砌筑“回”形外部基础石,南北10.3米,东西7.5米,宽0.8米,高0.9~1米,形成台基平面框架;基础石由大块扁平河卵石垒砌,中间用白灰泥粘接;台基内用黄色粘土夯打填平,夯层厚0.12~0.15米,内夹杂白灰颗粒,偶见泥质灰陶砖块、板瓦残片。在台基外立面残存一周压面石基槽,宽0.3~0.35米,深0.15~0.18米。

房址 平面呈长方形,东西通透,面阔三间,南北长7.6米,进深一间,东西宽4.6米。主体建筑不存。墙体直接砌筑于内部基础石之上。砌筑方法为内外两壁为顺砖错缝平砌,内部用小河卵石填充,白灰泥填充缝隙,残高0.06~0.18米,宽0.65米。明间面阔3.6米,东西通透。东门道宽2.7米,中部为长条青石门槛石,长1.5米,宽0.35米,厚0.18米。西门道与东门道同在房址东西向中轴线的东西两端,形制与东门道基本一致,保存较差,中部门槛石位置仅存长方形基槽,长1.5米,宽0.35米,深0.15米。明间四角发现4处柱础石基槽(ZHCH1

—ZHCH4),平面均为方形,边长0.45米,残深0.05米。其中ZHCH4保存一块方形柱础石,青石质,边长0.45米,厚0.18米。北次间面阔2米,北墙长3.4米,西墙长1.3米,东墙损毁严重。北次间东北角、西北角墙体内发现2处柱础石基槽(ZHCH5、

ZHCH6),其中ZHCH5平面为方形,边长0.3米,深0.05米。ZHCH6保存一块长方形柱础石,长0.55米,宽0.3米,厚0.16米。南次间面阔2米,东墙长1.3米,南墙残长2.1米,西墙仅余墙体填筑石块。南次间东南角、西南角墙体内发现2处柱础石基槽(ZHCH7、ZHCH8),其中ZHCH7平面为方形,边长0.3米,深0.05米;ZHCH8平面为长方形,长0.55米,宽0.3米,深0.05米。在台基之上涂抹白灰泥,厚0.03~0.05米,上粘接铺地砖;明间内东、西门槛石之间铺地砖,其铺砌方法为顺丁错缝铺砌,自南向北为3组,房址内其余铺地砖为顺砖错缝铺砌。

回廊 平面呈“回”字形,南北10.3米,东西7.5米,宽1.4米。在台基之上涂抹白灰泥,厚0.03~0.05米,上粘接铺地砖。铺地砖仅存西侧回廊一处,铺砌方法为平砖席纹平铺。东侧回廊仅存东北部、西南部,残长2.3米。北侧回廊长7.5米,在东北角、中部、西北角发现3处柱础石基槽(ZHCH9—ZHCH11),平面均为方形,边长0.4米,深0.05米。西侧回廊残长9.5米,发现2处柱础石基槽(ZHCH12、ZHCH13),与房址明间西门道南北两侧柱础石相对应,平面均为方形,边长0.45米,深0.05米。南侧回廊残长6.3米,保存较差。

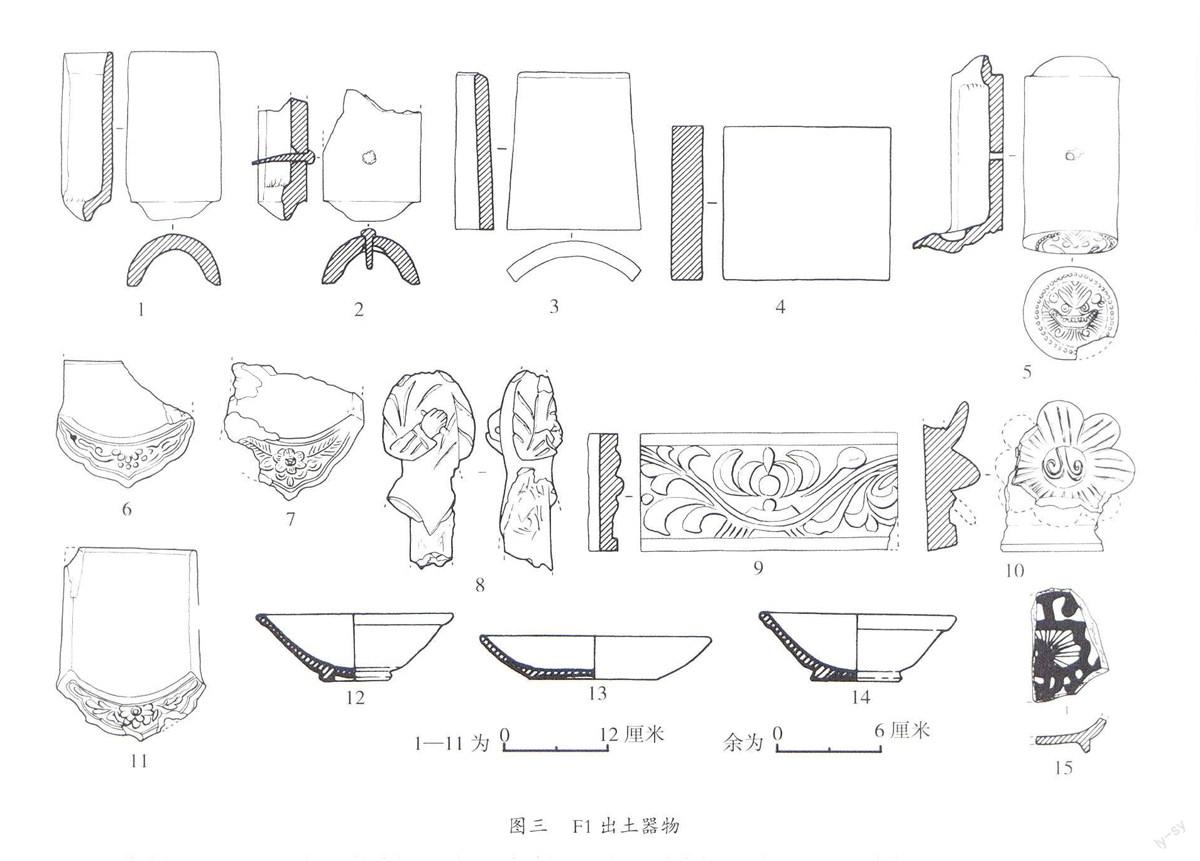

出土遗物 大部分为建筑构件,为泥质灰陶;另有少量瓷器。

筒瓦 15件。F1∶2,瓦唇较宽、较厚。通长19.8厘米,宽10.8厘米,厚1.8厘米,瓦唇长1.8厘米(图三,1)。F1∶12,瓦唇较长,中部有插瓦铁钉。残长15厘米,宽11.4厘米,瓦唇长2.1厘米(图三,2)。

板瓦 21件。F1∶1,通长18.6厘米,一端宽15.6厘米,一端宽13.2厘米,厚1.8厘米(图三,3)。

方砖 11件。F1∶8,平面方形,两面光素。边长19.2厘米,厚3.6厘米(图三,4)。

花纹脊砖 2件 。F1∶10,长方体,一面光素,一面半浮雕花纹图案,图案中部为含苞待放的莲花,外饰忍冬图案。长30厘米,宽13.8厘米,厚4厘米(图三,9)。F1∶9,仅存半浮雕牡丹花绽放图案。残长18厘米,厚6厘米(图三,10)。

仙人 1件。F1∶13,头及下肢残缺,窄袖长袍,流线凹槽勾勒出袍衣衣褶,右臂执物上折置于左胸,左臂弯曲置于背后。残高22.8厘米(图三,8)。

瓦当 12件。F1∶3,圆形兽面,圆目,侧立眉,阔口,嘴角上翘,外侧饰一周连珠纹。直径10.8厘米,筒瓦长22.8厘米,宽10.8厘米(图三,5)。

滴水 16件。F1∶5,如意头,中部饰葵花图案。残长7.5厘米,宽15.6厘米,厚1.5厘米(图三,7)。F1∶4,如意头,中部饰芍药绽放图案。残长18厘米,宽15.6厘米,厚1.8厘米(图三,11)。F1∶6,中部饰葡萄图案,两侧饰流云纹。残长9厘米,宽15.6厘米,厚1.5厘米(图三,6)。

瓷碗 16件。F1∶16,白釉,釉色发黄。叠唇,敞口,弧腹,圈足外削。内外施釉,外施釉不及底,露浅黄色内胎。口径11.4厘米,通高3.9厘米,底径3.9厘米(图三,12)。F1∶19,青釉,釉色发暗。厚叠唇,敞口,深斜腹,圈足略外撇。内外施釉,外施釉不及底,露灰色内胎。口径11.4厘米,通高3.9厘米,底径5.1厘米(图三,14)。F1∶20,碗底,青花瓷。圈足略外撇,内底饰花卉图案。残高2.1厘米(图三,15)。

瓷碟 2件。F1∶18,青瓷,釉色明亮。圆唇,敞口,浅弧腹,大平底。内外施釉,外施釉不及底,外底不施釉。口径13.2厘米,通高2.4厘米,底径7.2厘米(图三,13)。

三、东南角楼

东南角楼位于天长镇城内村东南部,毗邻小南门,南侧为护城河。角楼主体建筑坍塌,仅余基址残迹,叠压于近现代渣土之下。

东南角楼(F2)平面呈方形,坐东北朝西南,方向220°,边长6.4米。F2系对角台台面进行夯平修整作基础,依次修建台基、房址、回廊,然后在房址四周垒筑护墙加固房址,残高0.35~0.85米(图四)。

台基 平面为方形,边长6.5米,残高0.35~0.7米,其东南部损毁严重。台基构建方式:在角台台面基础之上,砌筑“回”形内部基础石,边长3.5米,宽0.6米,高0.65米。基础石由大块扁平河卵石垒砌,中间用白灰泥粘接。在其内部和外侧用夯土填筑,外侧夯土宽1.5~1.6米,夯层厚0.15~0.2米,内夹杂白灰颗粒,偶见泥质灰陶砖块、板瓦残片;在台基外部用条石或砖块包砌,东南侧、西南侧为三层卧砖错缝叠砌,西北侧为长条石包砌,条石宽0.15~0.2米,高0.3米,外立面残存一周压面石基槽,宽0.3米,深0.15~0.2米。回廊东北角残存一块压面石,残长0.5米,宽0.3米,厚0.16米(图四)。

房址 平面呈方形,边长3.5米,面阔一间,进深一间。主体建筑不存。墙体直接砌筑于基础石之上,砌筑方法为内外两壁为顺砖错缝平砌,内部用小型河卵石填充,白灰泥填充缝隙,残高0.06~0.18米,宽0.6米。门道朝西南,位于西南墙中部,宽0.8米,进深0.6米。门道两侧墙体长0.7米,残高0.06~0.1米。在西北角、西南角墙体内发现2处柱础基槽(ZHCH1、ZHCH2)。其中ZHCH1上覆盖一块梯形柱础石块,长0.25~0.3米,宽0.3米,厚0.12米;ZHCH2平面为方形,边长0.32米,残深0.05米。西北墙残长1.8米,东南墙残长1.6米,残高0.06~0.15米,东北墙不存,仅余一块外侧包砖。房址内铺地砖仅存西半部,铺砌方法为横砖错缝铺砌。

回廊 平面呈“回”形,边长6.5米,宽1.5~1.6米,在台基之上涂抹一层白灰泥,厚0.03~0.05米,上粘接铺地砖;铺地砖已无存,铺砌方式不详。东南侧回廊残长3米,在中部偏西、西南角发现2个柱础石基座(ZHCH3、ZHCH4),均用长方形泥质灰砖铺砌,平面呈方形,边长0.45米。西南侧回廊长6.5米,在其西北角发现1个柱础石基座(ZHCH7),中部与ZHCH2、ZHCH1相对应位置发现2处柱础石基座(ZHCH5、ZHCH6)。ZHCH5、ZHCH7均用长方形泥质灰砖铺砌,平面呈方形,边长0.45米。ZHCH6为覆钵形,直径0.32米,高0.12米。西北侧回廊长6.5米,中部发现2个柱础石(ZHCH8、ZHCH9),平面均为覆钵形,直径0.32米,高0.12米;东北角发现1处柱础石基座(ZHCH10),用长方形泥质灰砖铺砌,平面呈长方形,长0.5米,宽0.45米。东北侧回廊仅存3.3米。

护墙 包砌于房址四周墙体外侧,对房屋的墙体进行加固,直接砌筑于回廊白灰层之上。垒砌方法为内部小型河卵石填充,个别处为筒瓦、板瓦叠砌,白灰泥、黄泥夹杂填充缝隙,外壁用卧砖错缝平砌,宽0.45米,残高0.03~0.1米。

出土遗物 大部分为建筑构件,为泥质灰陶;另少量瓷器。

跑兽 1件。F2∶1,造型为小狮子,前肢直立,后肢蹲踞,昂首,瞠目,张口,目视前方。高10.5厘米(图五,1)。

套兽 1件。F2∶5,圆目外凸,双耳后饰卷毛,狮鼻,长口后咧,露利齿。残长25厘米(图五,4)。

滴水 3件。F2∶4,如意头,中部饰荷花图案,两侧饰卷云纹。残长7.5厘米,宽15.3厘米,厚1.5厘米(图五,2)。

瓦当 4件。F2∶3,圆形兽面,圆目,立眉,咧口,内露利齿。直径9厘米,厚3厘米(图五,3)。

瓷碗 11件。F2∶11,白釉,釉色灰白。敞口,宽叠唇,深弧腹,高圈足,圈足外削。内外施釉,外施釉不及底,下露灰白色内胎。口径15.6厘米,通高5.4厘米,底径6厘米(图五,5)。F2∶7,青花瓷。尖圆唇,敞口,斜弧腹,外饰草叶纹饰。口径12厘米,通高4.5厘米,底径5.4厘米(图五,6)。F2∶10,碗底。白釉,釉色发黄。内底刮涩圈,内饰褐色点彩。残高3厘米(图五,7)。F2∶8,青釉,釉色发暗。圆唇,口微敛,弧腹,矮圈足,圈足外底旋突。釉色剥落,露灰白色内胎。口径9厘米,通高3厘米,底径4.2厘米(图五,8)。F2∶9,碗底。青花瓷。内底饰花卉水草纹饰。残高4.8厘米(图五,9)。

四、小 结

东门城楼由台基、房址、回廊构成,根据残存柱础石、柱础石基槽等推测,城楼平面为长方形,面阔三间,进深一间,四面出廊。根据残存门槛石、门槛石基槽推测,门道位于房址中部,为东西通透。东门城楼与怀安昭化寺天王殿平面结构比较接近[1],基址年代应为明清时期。由东南角楼房址内残存柱础石、柱础石基槽推测,房址四角为四根壁柱,平面为长方形,应为单间建筑,四面出廊;但根据其构建方式、墙体砌筑方法与东门城楼基本一致,F2∶5套兽与怀安昭化寺出土同类遗物形制一致[2],基址应与东门城楼年代一致。《井陉县志料》记载:“明洪武元年复置县治于此,设土城。……雍正八年,复修东西城楼。城东南角有魁星楼,知县苟文奎建。”[3]此次考古发现的2处基址与史料所记载年代基本吻合。

天长古城北石桥立有“大宋成德军天威军石桥记”碑,刻于宋元丰八年(1085),为通直郎充天威军知井陉县事所立。清雍正八年(1730)《井陉县志》记载“城本唐天长镇旧基,宋熙宁中始移县治于此”,可知北宋年间井陉县治迁至天长镇,知县与军使由一人充任。天长古城从宋朝至1949年一直为井陉县政治、经济、文化中心,扼制冀晋交通通道,地理位置十分重要,带有浓厚的军事城镇性质。天长古城是河北省重点文物保护单位,此次通过考古发掘,基本廓清了东门城楼、东南角楼的总体建筑布局、平面结构,为古城明清古建筑的保护利用提供了重要科学依据。门楼、角楼基址是天长古城明清鼎盛时期的文化遗存,对河北西部山区历史文化名镇建筑考古研究具有重要的学术意义,为今后天长古城保护、规划和研究工作提供了大量的科学依据和实物资料。

绘 图:李树伟

执 笔:张晓峥

[1][2] 河北省古代建筑保护研究所编:《昭化寺》,文物出版社,2007年。

[3]井陉县志办公室编:《井陉县志料》,文史出版社,2003年。

〔责任编辑:张金栋〕