别了,脆弱的旧世界

2015-05-30

2006年5月18日,尼泊尔议会通过决议,宣布尼泊尔为“世俗国家”,废除印度教为国教。世俗化其实不仅仅是意识形态的变化,也由于塑料玻璃们的崛起,任何一个神都不得不世俗起来。

一天,阳光照耀着正午的加德满都。蓝色的喜马拉雅群山在远方隐约飘拂如众神的大殿。下面的青翠谷地里,住着40多万人。无边无际的建筑物群岛,人民创造的城市,私有化社会的产物。密密麻麻,几乎每家人都有一栋。居民在自己的一小块地面上各行其是,屋宇高的高,矮的矮,或涂成粉红、果绿、草黄、铁灰,或方或圆,或平或陡,千姿百态、混乱而生动。千家万户毗邻而居。万法归一,你盖你的房子,别人也要盖别人的房子,大家遵循着自然法,遵循来自传统的心照不宣的规范。很少有那种鹤立鸡群、霸占别家阳光与蓝天的“小暴君”(川端康成语)式的建筑物。其间,神庙、寺院、神龛、神树……三步一岗,五步一哨,大大小小有2700多座。机场就在城边上,入城的大道坑坑洼洼、尘土滚滚,空气中焦油味强烈。挤满了逃难般的摩托、汽车、三轮和呼吸急促的步行者。到了城里,涌出涌进混成一团,水泄不通。交通警察站在人群中挥着棍子哑哑地吼着,没有红绿灯。人行道几乎无法行走或者没有人行道,乱得令人心烦。更多的摩托从小巷子里不停冒出来,喷进大街。吼声一直要响到天黑,那些自然形成的小巷小街缺乏公共交通系统,只有摩托可以飞速穿越。

王室的宫殿灰蒙蒙的,藏在一片围墙和树木后面,几乎看不见。围墙上有士兵在站岗。一队士兵每人持着一根木棍在街上巡逻。有人在街边卖挂毯,一大排挂在墙上,那面墙不是普通的墙,后面是一国家机构,旁边就站着站岗的士兵,并不赶他。一家汽车专卖店,玻璃橱窗里面停着丰田轿车。一个警察坐在路边,顶着一块头帕躲日头。许多行人背的旅行背包。某条大街人们靠着墙根排长队,队伍长得令人绝望。他们是来自尼泊尔各地的青年,等着领取护照去国外打工。尼泊尔近年经济起飞,与这些年轻人从国外寄回的钱大有关系。资料说,他们在过去十年里寄回的美元达到十亿。领护照很简单,照片表格往里一递,咔嚓盖个章。如果不信任,每份资料都要调查,要单位证明,那么……这些人大部分住在喜马拉雅南麓那些海拔四千米以上的高山里。忽然想起我当年办护照,嗯,折腾了四年,前后填了两公斤重的表格,数十个章。不给你,就是不给你,但又不告诉为什么不给。

中午,空气就被摩托尾气占领了,这是一天最拥挤的时候,太阳最毒,灰最狂。游客垂头丧气,远方喜马拉雅淡定的群山稍许给人一点安慰。一群三轮车在街上昂首挺胸飞驰而过,都是空车,车夫们紧锁眉头,怀着重任的样子,每个车龙头上都插着一杆鲜红的三角小布旗。导游库玛告诉我,他们为涨工资而罢工,正赶去一个广场集合。我愣了一下,旅游手册可没有提到这一点,它把尼泊尔描述成一个没有政治的“山中天堂”。从印度到尼泊尔,我原来只想到民族国家,宗教社会,现在忽然记起来,它们也是民主社会。

民主在这些地方,更重要的恐怕不是选票,其实就文化的复杂性来说,印度次大陆恐怕不太在乎投票箱,因为其文化构成不像西方社会被知识灌输得那么单一。民主,在这里恐怕更重要的是人们可以按照自己的意愿、信仰、自己力所能及的生活方式生活,怎么活,怎么住,什么是有价值有意义的,人民自己做主,在这方面,南亚次大陆颇有无政府的味道。国家并非生活世界的领导者,领导生活世界的是人民自己。无论那是怎样的生活方式,现代的、传统的、迷信的或者不迷信的、卑贱的或者高贵的,流浪汉、与狗群睡在一起的苦行僧、模仿好莱坞电影、贫民窟或豪宅。投票或者不投票,只要这种生活不违背冥冥中的诸神。而神不是唯一的,甚至是彼此矛盾的。你的神是你的神,我的神是我的神。中国古话说,止于至善。神也要止于至善,而善是什么,那是印度经验、尼泊尔经验。就具体形态来说,恐怕没有放之四海而皆准的善。如果以西方的善来衡量,那么印度教社会就是非法的,种姓制度在当代西方意识形态中恐怕不是一个善事,而早先,种姓制度的出现却与雅利安人有关。

经过大桥,下面的河流上垃圾堆积如山,大都是塑料制品造成的垃圾而不是花天酒地、铺张浪费、海鲜、肉食者们制造的垃圾。看得出来,如果没有这些工业废弃物,这个城市会立即干净很多。加德满都消化垃圾的方式依然是古代的方式,迷信雪山流下的水会洗干净一切。这些水流到世界的低处去,包括下面的恒河。尼泊尔曾经是以印度教立国的君主制国家。宪法曾规定,国家君主必须是雅利安文化和印度教的信奉者。2006 年5月18日,尼泊尔议会通过决议,宣布尼泊尔为“世俗国家”,废除印度教为国教。世俗化其实不仅仅是意识形态的变化,也由于塑料玻璃们的崛起,任何一个神都不得不世俗起来。

我可没想到加德满都会是这样。喜马拉雅,那是世界的天国净土、雪山、流水、神庙和飘飘欲仙的居民。唉,别了,脆弱的旧世界!

我住的旅馆是一片别墅式的小建筑群,十多个客房环绕着一个花园。房间外侧是街道,整日轰响。到了晚上9点左右,一刀切断似地,安静下来。似乎大街上的机器不是一台台先后熄火,而是一齐拉闸。就像我少年时候,玩到9点钟,孩子们忽然解散,各回各的家,扁担开花。而到了早晨7点左右,工厂开工似地,汽车、摩托一齐轰鸣起来。或许加德满都居民的作息时间比较一致?房间布置得朴素而雅致,窗帘、肥皂、浴缸、皮子开裂的旧沙发、某人的素描肖像、地毯,像是流亡者住过的那种。一位中年妇女每天来打扫房间,就像是打扫自己家人的卧室。7点半钟,院子里一阵摩托响,一个男子载着她飞驰而来。然后很快地掉转方向,再次飞驰而去。每天如此。餐厅在花园里,摆着铺了白布的餐桌。早餐免费,有咖啡、面包、煎鸡蛋和果汁。周围的树上蹲着乌鸦。看得出来它们一直住在这里,不是搬来的。世世代代住在这里,只是世界里加入了新的物种和邻居。那些古老的树木绕过电线杆子和广告牌,就像绕过原始森林里新生的藤子,继续朝着古老的阳光。

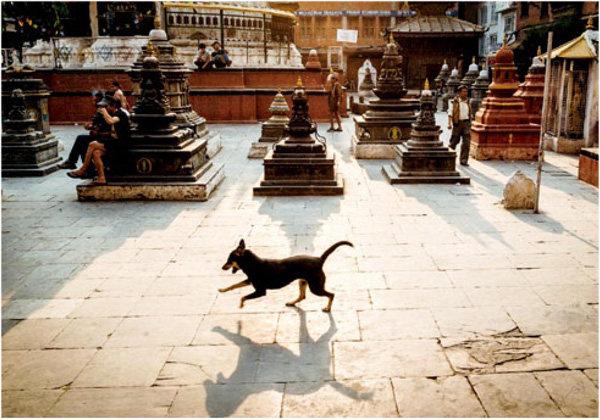

清晨,灰尘未起,加德满都开门了。家家户户开门第一件事是拜神,为神龛洒水,献花、抹油、点灯、喂猴子的喂猴子(城里有一座小山,山顶是两千五百年前始建的苏瓦杨布纳庙,住着漫山遍野的猴子,像僧侣一样,靠信徒和游客养着)、喂鸽子的喂鸽子、喂乌鸦的喂乌鸦、喂神牛的喂神牛……然后才开始一天。真正的加德满都迷宫藏在大街后面的小巷里。巷子里到处是神龛、神庙,有些在几条街的交汇处,有些藏在角落里,院落中。这是街坊邻居聚会聊天游戏的地方。总是聚集着无所事事的人。神像总是被各种祭品涂抹得花头油脑的,像乞丐。黑漆漆的食馆把桌子支在户外,食物是豆汤和油炸的饼子,这是加德满都较普遍的食物。这些小巷、街道的核心是杜巴广场。

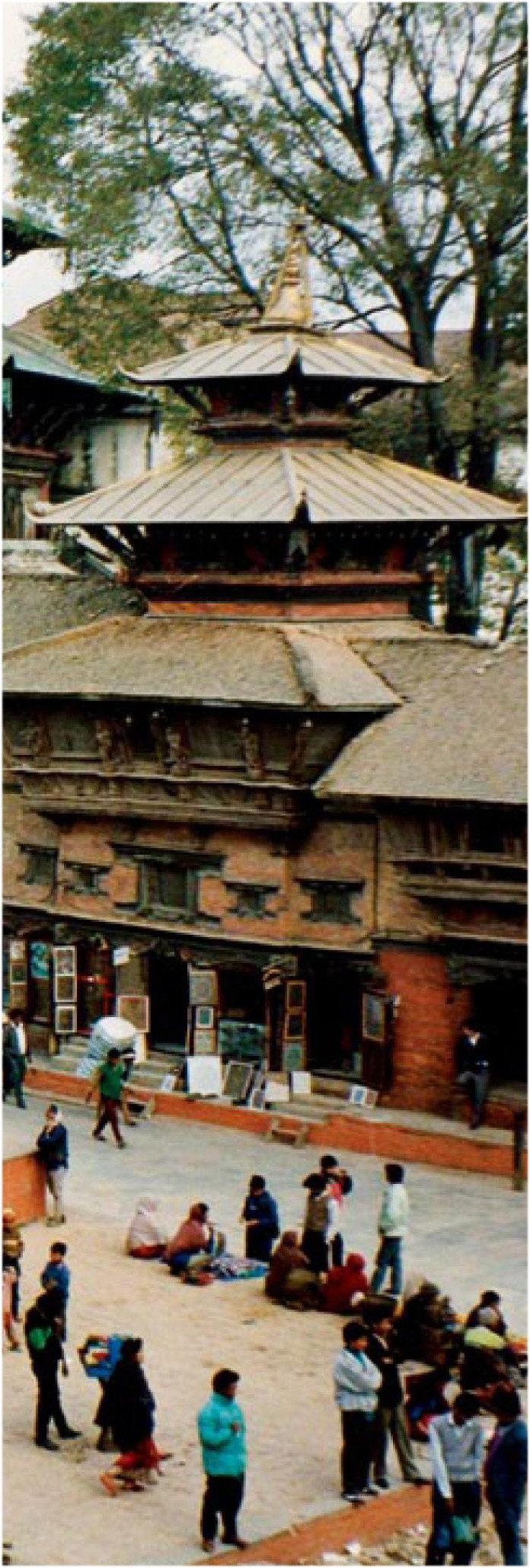

在尼泊尔语中,杜巴(Durbar) 是王宫的意思。这一带有50多座价值连城的庙宇和宫殿,1979年联合国教科文组织指定杜巴为世界文化遗产。一句话,这里是尼泊尔的故宫或者卢浮宫之类可以光宗耀祖的地方。我以为戒备森严,所以战战兢兢、毕恭毕敬,走到那里,才发现与经验中的神坛重地完全不同,并没有患了博物馆麻风似的,被如临大敌地隔离起来,而是继续民用。这是一个热闹好玩的市民广场,神人共享的文化宫。坐着无数闲人,结婚的队列兴高采烈穿过人群。乞丐兴高采烈鼓盆而歌。王宫的红墙下,老人依墙而坐,他们把这里当作养老院。16世纪或者17世纪的石阶上到处坐着人,人们在这里祭祀、休息、聊天、游戏、买卖、谈情说爱、迎接外国元首……木雕、石雕、女神、瑞兽……经历无数沧桑,海枯石烂,似乎已经变成化石,已经不是神庙,而是神祇本身在场了。随便摸,随便坐,随便爬,游客一屁股就坐在17世纪打造的、已经被磨得凹下去的门槛上,小孩爬到文物上去骑着一尊拉马王朝时代的石狮子。

忽然间,一阵雨从喜马拉雅的雪冠飘来,吉兆,尼泊尔正是新年,刚刚祭祀了雨神。我跑到一座神庙的屋檐下躲雨,供奉湿婆和他的妻子巴瓦娣的庙,湿婆和巴瓦娣的雕像没有正襟危坐高踞在宝座上,而是塑成彩塑,美女俊男,依偎在二楼窗口,笑眯眯地望着下面的世间。摸摸雕在庙柱上的树叶,木纹干得裂开了,雨水渗漏进去又流下,一群蚂蚁逃出来。庙门被铁链子和一把英国牌子的老铁锁锁着。门缝里面黑漆漆,以为到此为止。过一阵,一老者领着两位长裙飘飘的妇女,把旅行包(耐克牌)往台阶上一放,示意我等挡着庙门的闲人让让,摸出一把黑铁钥匙,抽掉链子,神庙门吱呀一声开了,幽暗,杂乱。这三个人席地而坐,要干什么?却见老者拿出日历卦书,原来他是一位婆罗门祭司,给这两妇人的某事测良辰吉日。印度教习惯,只有婆罗门算的卦才是有效的。我问了一下,掌管着庙门钥匙的婆罗门有好几个,要用的话,随时可以打开。雨继续飘来,神庙的屋檐下站满了躲雨的人,有的湿淋淋的,有的裹着塑料雨披,都默默地望着用巨石块铺成的杜巴广场,水洼里印出一座座庙宇的塔尖。自从这些神庙完成之后,这是第几场雨?忽然想起博尔赫斯的诗:

在哪一个昨天

在哪一个迦太基庭院

也下过这样的雨?