江岸送别的程式化表达

2015-05-30

传统“江岸送别”景致,画面多采用一河两岸式。由宋以来,“江岸送别”这一流行化趋势愈加明显,经常不考虑具体送别实景和人物身份,大量传世作品呈现出了“澄湖望不极,波光澹悠悠”的趋同面貌。

正是因为离别时分是个特殊时刻,不论是折柳相送还是沿岸踏歌,又或是设宴饯行,中国古人是会用种种特别的方式纪念和祝福友人的。然而,不知从何年何月起,在绘画领域,中国文人开始大量描绘好友在江岸作揖送别的场景。

一时间,好像所有的好友都要乘船远渡,“你在船来我在岸”才能显示出送行之意。由宋以来,江岸送别这一流行化趋势愈加明显,经常不考虑具体送别实景和人物身份,呈现出“澄湖望不极,波光澹悠悠”的趋同面貌。甚至像戴进、沈周、唐寅之类大家也不能免俗。诗文书画丰富了文人交往的形式,诗画赠答在某种程度上也是人际交往的一种礼俗。钟情于一种程式化的模式,大抵因为作为活动于社会之上的画家,总免不了有“为赋新词强说愁”的时候。

作为浙派代表的画家戴进,此图为戴进居京时所作。其《金台送别图》在画卷的中段描绘了五位官员向翰林卫靖拱手言别的情景,岸边的江舟待发,一片宽阔的水域和雾气缭绕的远山,江南景致十足。“金台”本为北京之地名,实际上的送别之地应在北方。由此也可看出,实际的地理空间在表达中已经不再重要。

弘治四年,三月初吉(七日),吴惟谦诏命守叙州(属今云南宜宾),地处荒僻边陲,途径吴门,由文徵明之请,沈周作《京江送别》,卷后有文林所题《送吴叙州之任序》、祝允明《送叙州府太守吴公诗序》。《南川高士图》卷后题诗曰:“吴君惟谦才茂德优,为东昆名流也。”作品中的焦点集中在众人岸边揖别。近处桃柳盛开,远处水域开阔浩淼,可谓典型的“江岸送别”之作。

沈周在1500年左右,绘制了一批类似《京江送别》的绘画,如《仿云林送别》、《秋江送别》等。一样的岸脚,一样的拱手送别,除了在整幅画卷的位置经营上稍作调整,其他要素大同小异。《秋江送别》虽然有王稚登、张凤翼的题跋,但也只是在赞美画作本身,并没有提及赠别的相关情景。而实际上,这一系列的作品在画工方面也并非沈周最为精湛的作品,所以并不排除沈周为应酬而做的可能性。

相比沈周的《京江送别》,唐寅的《金阊别意》作画目的就更为明确。画中自识:“侍下唐寅诗画奉饯郑储豸大人吸纳生朝觐之别”,关于郑储豸的记载虽不如吴惟谦的详尽,明清以来的苏州地志也不曾提过此人有何功绩,但唐寅在卷尾题诗中却不时地渲染官民之间不舍之情,实在是缺乏私交感情的表现。

别意江南柳,相思渭北天,

一杯黄菊酒,五两黑楼船;

故旧情凄切,穷民泪泗涟,

倾危望扶植,丹陛莫留连。

当时,也正值唐寅返家后卖画为生的时期,于是此图不免有些应付主顾,赶制订件之嫌。尤其是“穷民泪泗涟”一句,不仅和画面没有任何直接关联,也因其表述的夸张,略显造作。

江岸虽好,也总有令人厌倦之时。在明代苏州地区,这一图式流行达到了高峰,随之而来的就是规避和消解。打破这一魔咒的也正是频繁使用此模式的画家。明代吴中名士沈周,字启南,号石田、白石翁、玉田生、有竹居主人等。因其氏族在吴地的名望,广泛结交明代上层人士。钱谦益在《牧斋初学集》卷四十《石田诗钞序》中记载沈周“其产则中吴文武风土清嘉之地……其所事则宗臣元老周文襄、王端毅之伦;其师友则伟望硕儒东原、定庵、钦谟、原博、明古之属;其风流弘长则文人名士伯虎、昌国、征明之徒。”沈周文人交游史与沈氏家族三代的文人传统紧密相关。其祖沈澄“居相城之西庄,日治具,待宾客,饮酒赋诗,或令人于溪上望客舟,惟恐不至。”其父、伯亦“平生好客,绰有父风,日必具酒肴以须,客至,则相与剧饮。”

家学深厚加上交友广泛使得绘画成为沈周与文人交往的重要方式之一。在沈周的结交中,有些亲密的好友是不能只套用俗气的流行模式交差的,于是一种突破原有模式的动机就产生了。相对于“江岸送别”中人物、地点不详的处理,沈周重新回归对人和人之间感情的表达。而在沈周的影响下,包括文徵明在内的许多江南画家也渐渐开始重新探索送别功能的图景。

沈周于1497年所作的《京口送别》(现藏于上海博物馆)描绘的是沈周由苏州送吴宽至京口而别。画作不仅淡化了典型的水域间隔,还避免了人物揖别的场景。只是画两只停泊的扁舟,一为空舟,一为二友对坐舟中。作品在调整旧有送别模式的同时,也渐渐弱化了诗歌中送别意象的影响。将兰舟待发的感觉转化为了殷殷话别的时光,吴沈二人分别之时,都会聊些什么呢?画作留给观者更多遐想的空间,好友之间那种无比真挚的分享也成为了作品最令人动容的亮点。

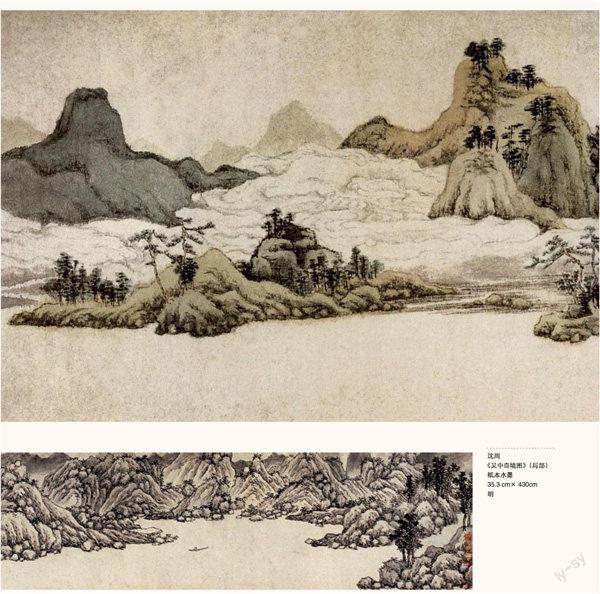

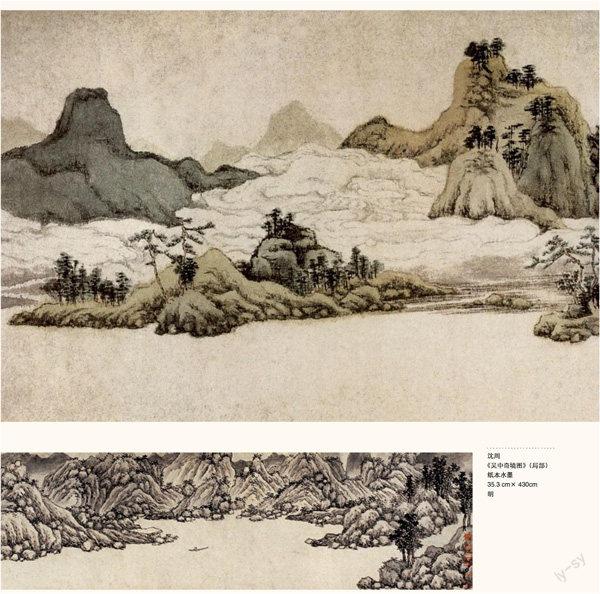

受到沈周的影响,陶成在1486年所作的《云中送别》描绘了一个身着官服的人在草树丰茂的山水之间,寄情书画的场景。这是一种藏而不露的有意安排,通过这种方式来凸显将要去云中赴任的戈勉学在政务之外所怀有的一份才情和学识。对友人人格魅力的肯定和赞扬正是来自于画家和其交往的真实感受,也因此成为了更为独具匠心的赠别表达。

而文徵明在1509年所作的《剑浦春云》(藏于天津市艺术博物馆)在处理手法上,也有异曲同工之妙。据文徵明在画上自题:“淮阳朱君擢守剑南,友人文璧作《剑浦春云》图以系千里之思”。这幅作品是为了赠别朱应登去往福建南平任职,而画面本身却只留下简洁的山水形象。既然是画山水,为什么赠别要画“春云”?在《晋书》中,有一篇对阮籍的赞文,其中提到:“秋水扬波,春云敛映”。“春云”的意象乃是对古之贤达的一种隐喻性赞美。文徵明画作的用意也就变得明朗:山坳处的不仅仅是一朵春云,更是朱应登的高尚品格。