花开正好

2015-05-30Lily

Lily

不必说那种“教学相长”之类的套话,我把付出当成另外一种获取,觉得自己活得很充实,艺术的创造力一点也没有枯竭,树虽老,但到适当的时候,花儿还会开的。

——吕胜中

吕胜中

艺术家/中央美术学院实验艺术学院院长

采访时间:2015年5月15日

采访形式:邮件采访

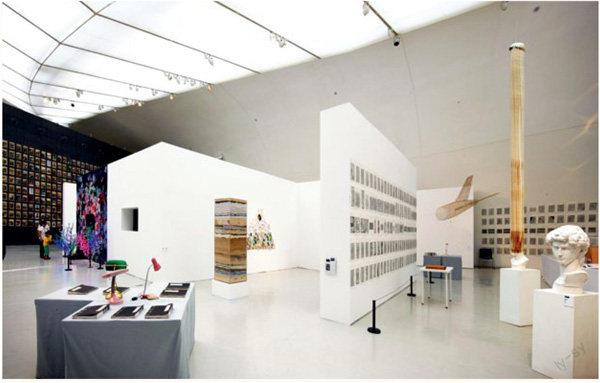

在准备采访吕胜中教授的这段时间里,我也抽空去看了中央美术学院今年的研究生毕业展。对于中央美术学院,这是一个每年入夏时,都会如期而至的展览。相比去年承载着教学成果汇报任务的“实年一验”展览,今年的“研展”上,实验艺术学院的研究生作品已经可以姿态舒展地群聚在中央美术学院美术馆三层展厅里了。他们经过了来自学院与大众的观望、批评和质疑,十年时间所积累起来的是这样一群师生自信不羁的气质。

对吕胜中教授的采访,也从另一个侧面印证了我这样一种感受。很多年前,吕胜中谈自己的艺术成长、“小红人”、“民间艺术”,语气中洋溢着一种陶醉,今天这样的情绪都是在谈起学生的时候才有的。“为人师的确充满奉献的内涵,但和学生在一起,有一点‘踏遍青山人未老的感觉。不必说那种‘教学相长之类的套话,我把付出当成另外一种获取,觉得自己活得很充实,艺术的创造力一点也没有枯竭,树虽老,但到适当的时候,花儿还会开的。”虽然,十年间总有很多朋友说他是玩儿个人牺牲,说多了不免会有小伤感,但是谈到他与学生相处的点点滴滴,吕胜中还是非常欣慰的。“学生对我很好,他们看到我忙于教学很累,经常做一些‘煽情的事让我感动得几乎落泪,然后我就忍不住拍着桌子,大喊一声:‘值了!”

“实验艺术” 曾经是西方艺术突破传统、创造新艺术的一种有效的思想方法与工作方法,作为国际艺术多元化形态与创新推动的普遍性经验,早已介入西方当代艺术教育的主流系统之中。1992年,吕胜中第一次出国,参加卡塞尔文献展外围展。身为教师的他,就特别关注各大美术院校的教学,突然感觉到国内专业美术教育的封闭与单薄,甚至觉得中国的学生们在这样的环境中有些可怜。吕胜中回来后曾经努力筹备建立新的教学模式,甚至去找资助人。但是很快,一位台湾的艺术家朋友就给他浇了一盆冷水。“他在和我畅谈通宵之后,觉得我不是个管理型人才——也就是不会当领导,到最后有可能既办不成学,又耽误了一个不错的艺术家。他说的有些道理,加上当时没有国内私人办学的政策,所以就暂停了活动。”但是,正是这次出国经历,不仅让吕胜中积累起了一份比较完整的教学大纲,而且也使他开始有意识地在学院的教学中尝试开辟一些新的课程,这些工作对于后来筹建实验艺术专业都是非常重要的铺垫。

2000年前后,吕胜中明显感觉到新气氛的到来:国内各美术院校的教学逐渐开放,为适应新的艺术态势,大多数学校的毕业创作不再限制媒介语言。有一些学校成立了新的专业,比如中国美术学院的综合艺术系、新媒体艺术系等。中央美院的许多老师也在专业教学中陆续开展一些实验性的教学课题,课堂变得丰富而生动。2004年3月,中央美术学院造型学院终于准备筹办新专业板块了,学校召集部分教师进行座谈,吕胜中也是其中之一。对于当天的情形,他还记忆犹新。“我记得那天座谈会快结束时,一个老师追问潘公凯院长:‘我们到底办还是不办?老潘说:‘迟早是要办的,但我发现老吕一直没有表态。当我答应参与的时候,老潘说了声‘谢谢。我回答他:‘你不用感谢我,我不是为美院干的,更不是为你干的。就这样,一干就是十年……”其实,吕胜中的迟疑不无道理。当时中国各机构的“改革”大都参照着西方的模式,并不独立。另外,在中国已有的艺术教育模式中,“产业化”、“即时收效”等一些经济概念已悄悄潜入,这又侵蚀了学科的纯粹性。这些都让吕胜中感到这种倡导,只不过是一个“乌托邦”。

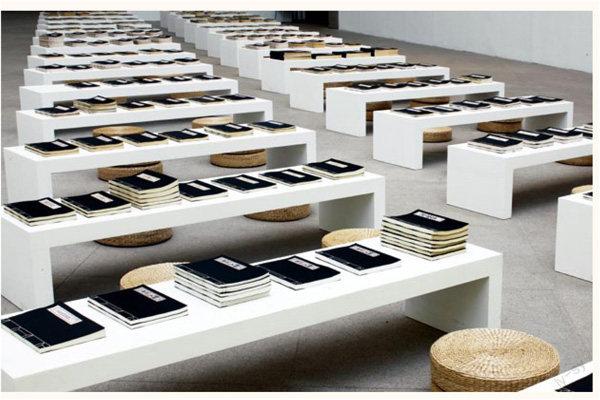

为了找到实验艺术专业真正的立足之基,吕胜中带领他的学生们做了不少的工作。到了暑假,当其他院系的学生背着画架满世界写生的时候,实验艺术系的学生则化身“社会工作者”。每人要选择十户家庭,进行“家庭审美调查”,去观察和记录普通百姓的审美趣味、审美用品。和其他造型专业相比,实验艺术系课程的起点不是动手画画,而是以具有价值的命题为开端进行思考、讨论、写作,直至思路越来越清晰,再选择恰如其分的材质、媒介与技术作为语言,动手实施。“学生首先应该是一个有充分思想资源和能力的人,并具有驾驭多种艺术语言的综合性能力,而不是操弄一种绝活儿的巧匠,成为一个贫乏的技术工人。”从刚创办专业时的害怕担心到后来自我质疑,实验艺术专业在吕胜中的鼓励下,渐渐形成了一套固定的教学模式——在一门课程结束的时候,所有师生都要对这门课程进行讨论,各抒己见。“我们往往在内部先把自己人打趴下,爬起来再打,直到脚底下生根,站立得稳稳当当,这门课就算有样子了。”

正如吕胜中在采访中反复强调的:实验艺术是一个艺术方法论的概念,它不限定样式与形态,也不拒绝广泛文化资源的采纳,更注重有价值的主题思想与恰如其分的表达,但它所依托的绝不是所谓标新立异的“前卫”、“当代”,而是立足、起步于学生自己所置身的土壤和传统,所以在研究生教学中就有一个极具实验艺术学院特色的“传统语言转换”专业研究方向。吕胜中说,这个方向的学生一定要针对传统与传统转型研究的课题,并从研究成果中探索自己艺术表达的可能性。“总之,我们不采取急功近利的做法,毕竟艺术的成果是长远的造化。我们主张传导给学生方法与能力,学会独立地去做有价值、有意义的事情,至于他们将来秉持怎样的思想观念,是否要冲锋陷阵在文化艺术的最前沿,那是他们自己的事情。”

或许也是出于自己多年的教学实践经验,吕胜中对实验艺术学院的学生们有着充分的信心。“我们的学生其实不需要期待,他们几乎每个人都踌躇满志,许多学生的艺术理想比我远大。”事实上,作为学院科班培养出来的新一代实验艺术家,吕胜中的很多学生现在已经活跃在当代文化艺术的现场,受到国内外同行的普遍关注。还有一些不急于出山的矜持者正在积蓄能量,只待一个爆发的契机。

2015年,中央美术学院实验艺术学院第一年独立招生。这批学生与以前从学院基础部学习一年后再选进的学生将会有很大不同,他们在准备高考时就决定投身这个专业。他们的进入,意味着实验艺术专业将会调整原有的课程设置与课标高度。“这个新的高度对每个教师来说都是一场挑战,但大家都乐于迎接。因为新来的这些小伙伴们将携带着实验艺术学院的未来理想迈向十年以至更长远的时空,新的起点,新的高度,视野必定开阔,步履因之舒展。”尽管回首一路走来苦乐参半,吕胜中还是在言语中一直流露着对实验艺术学院未来十年的憧憬。

“我现在不想去着意勾画实验艺术继续前行的风景如画,走着瞧吧。”这个踏遍青山的人在采访最后是这样说的。