返璞归真

2015-05-30韩雯倩

韩雯倩

画廊的模式不仅仅是我们概念里的纯艺术,我们将文人、民间生活中的东西与艺术并置在一个画廊里,塑造东方人文,追求一种返璞归真。

——吴从容

吴从容

视平线艺术创始人

采访时间:5月16日

采访地点:视平线艺术

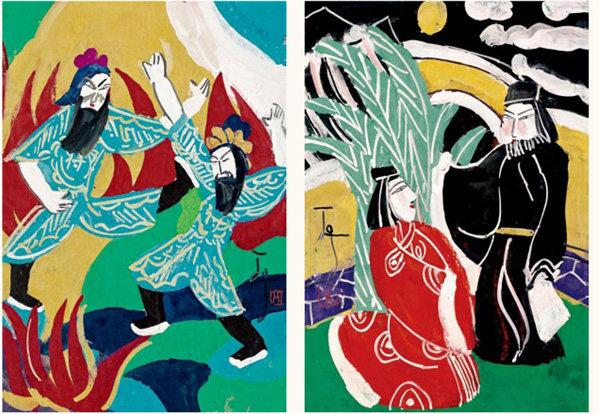

当步入位于淮海西路红坊内的“视平线艺术”时,整个画廊大厅都透露着一种简单、纯净又略带古朴的气息。画廊主人吴从容穿着中式对襟的长褂,表情平和。此时,画廊正在展出“天台胜景——何赛邦、秦一峰、丁立人、夏阳四人联展”。4位艺术家的作品皆有传统东方美学的意味,这也正是吴从容在创办画廊十余年间逐渐寻找到的一种艺术精神,即试图通过回归与探索东方人文精神这样一种角度,来获求中国艺术的面貌与中国文化的价值。

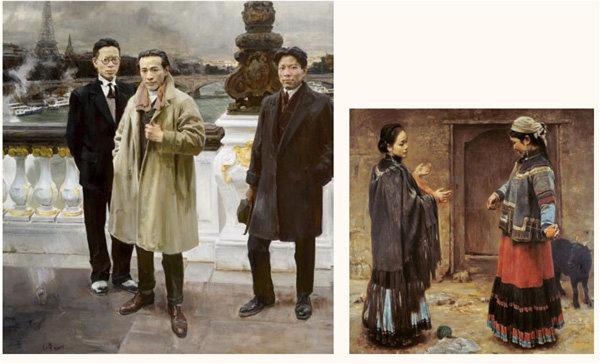

视平线艺术成立于2001年,可谓是上海的老牌画廊。纵观其发展历程,会发现在此十余年间,它所关注的重心从西方写实绘画,逐渐转移至中国审美、东方人文的艺术精神。2005年是视平线艺术迈入转型的第一年,当时正值当代艺术市场的“春天”,而吴从容却以质疑的目光重新审视当代艺术,并将视线逆转直入带有东方性及人文性的艺术作品。这与吴从容的运营理念密不可分,对此他解释说,以前一直有学习西方音乐,后来画廊又代理写实主义绘画,正是在对艺术本质不断认知的过程中,不断分析自己是什么、最擅长做什么以后,才能逐渐寻找出自我所属的方向与价值。每一个画廊都应有自己的基本理念与审美指向,这并非一蹴而就,如同视平线,如何形成画廊的经营方向、价值观、文化趋向等全盘性的问题是吴从容在十年中一直思索的。

“文化艺术西方中心论”早已成为当今中国,甚至是世界的一个潮流。在经营视平线艺术的十余载间,吴从容通过不断地摸索,最终发现中国的画廊要有自己的模式,它不仅是一个展览厅,更重要的是要呈现出一个从内而外的精神层次。从中,他认为东方的文化艺术也极具威力,为何不在自己熟悉的文化基础上求索?西方艺术、文化已经占据太多人的视线,如果再一味地人云亦云,漠视或回避东方的传统和精神,那么本土文化的缺失将无力挽回。因此,吴从容与视平线逐渐将作品及展览的重点投向具有东方文化精神及内涵的内容。他始终坚定地认为,中国艺术即便与国际接轨也需要内在的合理要素,否则便是无法落地的浮游,东方的文化精神不可忽视。

中国艺术接轨国际艺术固然重要,但需要有内在的合理性。事实上,中国的艺术需要有文化自觉、沉淀和传承。基于此,他朝着自己的方向、理念,逐步前行,坚守着“中式”艺术的精神诉求。

十余年来的不断探索,使吴从容发现艺术可以是充满自由与无限可能的,因此,在他的画廊里,并不会将注意力仅局限在艺术作品上面,古琴、木雕、明式家具甚至是庭院,只要是具有中国造型意味的东西,他都将其与艺术作品并列摆放,形成一种有趣的古美术与今美术的呼应与对照。

在此,他特别强调,“造型”与对现实的刻画有着本质的区别。上帝造了一个客观世界,而艺术家则是在此基础上来进行消化、整理,从而“造”出一个同样精彩的“第二世界”。这个第二世界是艺术家们对于自然世界的分析解读,是他们的灵魂家园及真正归属。然而,国人却经常以为东方的造型艺术是一种原始艺术,甚至是被时代所割离,于是便急于抛却,从中想要速成出一个现代化的东方。但这并非易事,不经过传统的深度洗礼,没有一个完整的东方价值观,是不可能在此系统中成为一个有作为的文化或艺术者。而在视平线艺术逐渐转型的几年中,吴从容始终在寻找一种古与今相契合的艺术,他所代理的艺术家丁立人、王劼音、夏阳,他们皆是横看东西、纵望古今,执着地寻味造型,返璞归真般地坚持着中国艺术的精神。这亦是视平线艺术转型后所一直探索的东方价值体系下的中国当代艺术。

视平线也坚持将画廊注重的艺术品味作为选择的标准,而并非是艺术家的年龄或名声。吴从容说:“品位是后人给前人的一个总结,而不是前人给后人的一个规划,这样容易给年轻人钻一个套子,那么他们的创作就不是艺术,而是与设计有关系了。”

在拍卖行、微拍、艺术电商不断涌现的当下,视平线艺术依然稳步前行,吴从容对视平线的“经营”如同煲汤一般,用耐心与“爱”心慢火微炖、日益烹熬。十余年来其井然有序一步一脚印地完成自己设想的状况,做一个画廊应该所做的事情。如同他所说,做画廊只能做力所能及的一些事,做准、做好就可以。亦如同视平线的名称一样,一切都没有标准的高度,没有奢望。

让审美认知孕育在传统文化精神及当代艺术中,塑造东方人文,将积淀深厚的历史传统与多元的当代艺术语境相融,这一直以来都是视平线艺术的艺术诉求,举足若轻,返璞归真。