“相”字本义考及其词义演变

2015-05-30甄周亚

摘 要:黎传绪在《新解“相”字本义及其词义演变》中所提出的“相”字本义作“以木代目”解的观点具有异议。通过辞书解释、早期字形和文献例证三个方面的研究,可知“相”字的本义应该是“以目观木”而非“以木代目”,并在此基础上对“相”字的词义演变作简单的梳理。

关键词:相 本义 演变

一、“相”字本义考

“相”字是现代汉语中比较常见的字,也是一个具有悠久历史的汉字。东汉许慎的《说文解字》将“相”列入“目”字部,解释为“相,省视也,从目从木,会意”。《易》则说:“地可观者,莫可观于木。”(译文:地上可以看到的东西莫过于树木了)等于间接解释了“相”字从木的原因。段玉裁《说文解字注》释“相”时也进一步证明了许慎的说法:“省视,谓察视也。按目接物曰相,故凡彼此交接皆曰相,其交接而扶助者则为相瞽之相”。简而言之,“相”的本义就是“以目观木”,这是目前学界普遍认同的观点。

也有学者提出截然不同的观点。黎传绪对“相”字本义的传统理解提出了质疑:他认为“相”字本义应是“以木代目”,即盲人用树枝代替眼睛探路,这是它的动词义,名词义则是“盲人的手杖”。他的理由主要有以下三点:

1.辞书《尔雅》的解释。《尔雅》在解释“相”时说:“相,导也”。而《说文解字》对“导”的解释是:“导,导引也”。《尔雅》是中国训诂学的开山之作,成书早于东汉许慎的《说文解字》(大都认为《尔雅》是先秦时期的文人所作),作者认为相比《说文》,《尔雅》的解释更具可信性。

2.金文“相”之字形。金文“相”字作,像是一人在道路上行走,又有一人之手予以引导,可理解为“导”义。

3.其他文献中的印证。主要有三处,一为《周礼·春官》:“凡乐事相瞽。”郑玄注:“相,谓扶工。”所谓“扶工”就是“搀扶的人”。二为《论语》:“危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣。”三为《荀子·成相》:“人主无贤,如瞽无相。”在后两例里,作者认为“相”的意思是从“盲人的手杖”这一本义而引申出“搀扶盲人走路的人”这一义项。

结合以上三点理由,黎传绪提出了“相”的本义应是“以木代目”而不是“以目观木”的观点。如果仅从这三点来看,黎传绪的观点还是有其合理性的。但若仔细推敲,他的观点有失偏颇。主要体现为以下三点:

第一,关于《尔雅》所记录的“相”的本义

在解释“相”的本义时,需要先明确“本义”的概念。所谓词的本义,就是词的本来意义,也就是通过记录词的汉字结构反映出来的、并且在古代的书面语言材料中得到证明的意义。由此可知,“相”的本义应该是与“木”和“目”相关的、在古代文献中可考的含义。而“相”最早可追溯至甲骨文:“相日今允雨”。(甲骨·卜辞)很明显,这里的“相”是“察看”的含义。若把这里的“相”解释为“盲人的手杖”或是“盲人用树枝代替眼睛探路”,显然是不合理的。其次,作者将《尔雅》所记录的词义奉为经典也颇让人费解。目前,学界普遍认同的是《尔雅》的成书时间起于战国末期,成于汉初。若把《尔雅》的解释奉为经典,那么与《尔雅》同时又或者早于《尔雅》的辞书的解释又当如何呢?

(1)相时俭明。(《尚书》)

(2)相鼠有皮,人而无皮。(《诗经》)

(3)胥命者何?相命也。(《春秋公羊传》)

《诗经》大致成书于春秋中叶,《尚书》则成书于战国时期,《春秋公羊传》则成书于汉景帝时期。这三例中的“相”都可解释为“察看”而与“以木代目”无关。由此可见,仅以《尔雅》中的解释考“相”的本义是不够准确的。

同样在《尔雅》这本书中,《尔雅·释诂》训“相”时说:“相,视也。”郭璞注:“相,察视也。”在同一本书中对同一个字有两种截然不同的解释,这说明“相”字彼时便成为了一个多义字。很有可能编著《尔雅》此书时“相”兼有“视”义与“导”义,而黎先生只截取了其中一个解释,似乎有断章取义之嫌。

第二,“相”的金文字形

其实“相”的金文写法除了黎先生所指出的外,还有。若是这一写法,那么许慎在《说文解字》中训“相”时提出的“省视也”这一含义便合乎情理了。考察一个字的字形,通常都会从甲骨文开始,而黎先生却“弃甲骨文于不顾”直接考察金文,似乎也有些不妥。我们发现,“相”的甲骨文或,皆为“以目观木”。由此可见,“相”的本义为“察看”是有理有据的。而金文作,只能说也许在“相”的本义产生后,不久就产生了“导”义,但这并不能说明“导”义是“相”的本义。应该看到的是,汉字在殷商西周时期并不稳定,“目”字在“木”字上下左右的情况都有,就目前所掌握的情况来看,以在“目”字左边的情况偏多。由此,我们猜测古人在造字时想要表达的是“从四面观察”的意思,因而郭璞注为“察视”,许慎注为“省视”,都是带有目的地仔细查看,都与“视”有着密切联系。所以,以金文的其中一个字形确定“相”之本义,显然是不够严谨的。

第三,文献例证

这一点就更失周密了。首先,不能仅凭文献中的几条例证(黎文中举了三个例子)就证明“相”的本义就是“以木代目”。因为严格说来,它只能证明“相”存在这一义项,义项与本义之间还是有显著区别的。其次,黎先生所采用的三条例文,分别来自《周礼》《论语》和《荀子》。而这三部文献无论从时间上抑或数量上来说,都无法代表当时的所有文献。与《周礼》几乎同时的《诗经》中就有许多以“视”训“相”的用例,例如:

(4)方茂尔恶,相尔矛矣。(小雅·节南山)

(5)相彼泉水,载清载浊。(小雅·四月)

据有关学者考证,“相”表“看”义在《诗经》中共有13例,占了五分之二强。这就表明“相”字“视”义的广泛使用,而黎先生恰好忽略了这一点。

综上所述,黎先生训“相”本义时将它训为“盲人的手杖”或是“盲人用树枝代替眼睛探路”是不可靠的,这一解释虽新,但是缺乏理论根据和文献基础,是根本站不住脚的。“相”的本义应该 是“省视”,许慎的解释是正确的。

值得一提的是,也有一些学者认为许慎的解释基本是对的,只不过不够精确。黄增寿就曾在他的《﹤诗经﹥中的“相”》一文中提出:《说文解字注》段玉裁所注“《释诂》《毛传》皆云:相,视也。此别云之‘省视,谓‘察视也。”由此他认为“相”的“看”义可能经历一个逐步扩大的过程,即由“省视”义到一般的“看”义。同时他也提到,许慎对“相”字得义之由的解释,似乎不如徐灏《段注笺》引戴侗的话说得准确:“相,度才也。工师用木,必相视其长短、曲直、阴阳、刚柔之所宜也。相之取义始于此,会意。”暂且不去讨论徐灏与许慎的解释到底哪一个更接近“相”之本义,我们可以确定的是,无论是“省视”还是“度才”,都包括了“仔细观察”的含义。(“度才”需“视其长短、曲直、阴阳、刚柔之所宜”,其实也包含了这一意义)

二、“相”的词义演变

至此我们确定了“相”的本义,接下来便可以梳理“相”的词义演变。和古汉语中大多数的单音节词一样,“相”字也经历了“实词—虚词—助词”的语法化过程。如今的“相”已经从最初的动词演变为语素,留在诸如“相亲”“相爱”“相互”等双音节词语中。但是它演变的过程是怎样的,又是怎样演变的,演变的原因是什么?这都值得我们去探讨。

通常而言,探究一个字的词义演变轨迹,字典辞书的解释是比较可靠的。但是这对“相”来说就有些行不通了。一方面,“相”字出现较早,甲骨文、金文中就有不少用例,在辞书(例如《尔雅》等)出现之前,“相”字便已经广泛地存在于人们的社会生活中了。因此,仅从辞书出发可能会丧失考察的严密性和准确性。另一方面,辞书字典的解释归根结底也是来源于文献本身。所以,与其舍本求末,不如直捣黄龙。

“相”在西周文献中,已是主要动词。管燮初在其《西周金文语法研究》中,通过对208篇西周金文分析统计,发现“相”字充当谓语中心语的动词有7处,而作副词的用法却不见著录。

而《尚书》的情况则比较复杂。据今人研究,其中既有商代遗文,亦有东周人追忆之作,甚至掺入了战国时文献,但大体能反映商周时代的书面语言状况。今文《尚书》中,作“省视”义的“相”有13例,占全书“相”字用例的45.83%;由“省视”义引申为“辅助及辅助者”的“相”有11例,占全书“相”字用例的39.28%;作副词用的“相”,占全书“相”字用例的14.69%。

“相”在《诗经》中一共出现31次,不计人名“相士”则有30个用例。据学者黄增寿考证,“相”在《诗经》中共出现了6个义项,具体如下:

①本义:“省视,察看”,共13例,占五分之二。

(6)既景乃冈,相其阴阳,观其流泉,其军三单。(大雅·公刘)

(7)我相此邦,无不溃止。(大雅·召旻)

②“相互,互相”,共9例,占十分之三。

(8)邂逅相遇,适我愿兮。(郑风·野有蔓草)

(9)维士与女,伊其相谑,赠之以芍药。(郑风·溱洧)

③偏指动作双方的一方,共3例,占十分之一。

(10)乃如之人兮,逝不相好。(邶风·日月)

(11)胡不相畏,不畏于天?(小雅·雨无正)

④“形貌,外表”,仅1例,占三十分之一。

(13)追琢其章,金玉其相。(大雅·棫朴)

⑤“帮助,辅助”,有2例。又“助祭”,1例。

(14)于薦广牡,相予肆祀。(周颂·雝)

(15)诞后稷之穑,有相之道。(大雅·生民)

⑥“辅佐之臣;助祭者”。各1例。

(16)秉心宣犹,考甚其相。(大雅·桑柔)

(17)于穆清庙,肃雝显相。(周颂·清庙)

由此看来,《诗经》中“相”字共有表示动词的“察看、帮助、助祭”;表示名词的“辅佐之臣、助祭者”以及“外表”;表示副词的“相互、偏指动作双方的一方”这样几个义项。

《论语》中“相”共出现10例,用法有如下几种:

(18)子曰:“‘相维辟公,天子穆穆,奚取于三家之堂。”相:助祭之人。

(19)宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。相:赞礼和司仪之人。

(20)勺子贡曰:“管仲非仁与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。”相:相国,这儿是“做相国”之意。

(21)道不同不相为谋。相:互相。

(22)固相师之道也。相:扶助,帮助。

(23)则将焉用彼相矣。相:导引盲人的人。

仔细分析上述用例,不难看出《论语》中“相”字用法与《诗经》中“相”字的用法大致相同,皆有动词、名词、副词三种用法。

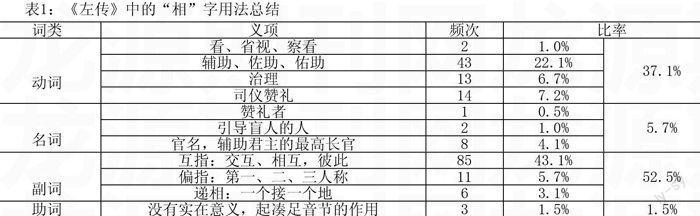

同样,也有学者对《左传》中“相”字的用法作了统计,如下表所示:

表1:《左传》中的“相”字用法总结

词类 义项 频次 比率

动词 看、省视、察看 2 1.0% 37.1%

辅助、佐助、佑助 43 22.1%

治理 13 6.7%

司仪赞礼 14 7.2%

名词 赞礼者 1 0.5% 5.7%

引导盲人的人 2 1.0%

官名,辅助君主的最高长官 8 4.1%

副词 互指:交互、相互,彼此 85 43.1% 52.5%

偏指:第一、二、三人称 11 5.7%

递相:一个接一个地 6 3.1%

助词 没有实在意义,起凑足音节的作用 3 1.5% 1.5%

分析表中数据,结合《西周金文》《尚书》《诗经》和《论语》四部文献,我们可以得出以下几点结论:

1.从用法种类来说,“相”字多了助词这一用法,虚化程度进一步提高。尽管这一用法仅有3例,是非常见用法,但是仍表明“相”字助词用法开始萌芽。

2.从用法比例来说,“相”字副词用法的比例开始大大提高。从《尚书》的14.69%,到《诗经》的40%,再到《左传》的52.5%,“相”字副词用法已经成为其常用用法,相反,表示“省视、察看”义的“相”字本义用法开始不断弱化,在《左传》中只占1%。

3.从用法内容来说,“相”字的偏指用法开始萌芽,这也是值得关注的。全书偏指用法共出现了11个用例,占总用法的5.7%,并且第一、第二、第三人称都有指代。

4.综合来看,“相”字的用法在上古汉语时期就已经发展得比较完备,动词、名词、副词,甚至是助词用法都已经出现,不得不说是一个比较成熟的词。

“相”字用法看上去繁多复杂而且毫无章法,其实仔细推敲不难发现,它们都是从“相”的本义引申发展而来。

“相”的词义演变大致有两条线索,一条是实义线索:从“相”之本义“省视”出发,可扩大为一般的“看”,如:“相鼠有皮,人而无仪”(《诗·相鼠》)。从“看”这一义项首先引申出“占视”义,即察看人的体态容色预言吉凶祸福,帮助人趋利避害。如“成王在丰,欲宅洛阳,使召公先相宅。”(《书·召浩》)“占视”这一动作包含了几个因素:即占视的对象、目的和方式。占视的对象即人的相貌容色,如 “长短、大小、善恶形相,非吉凶也”(《荀子·非相》)。占视的目的是为了发现问题并予以解决,这便是“相”字“辅助”义产生的原因。如“后以财成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。”孔颖达疏:“相,助也,当辅助天地所生之宜。”(《易·秦》)“辅助”一义是下对上的,若是上对下的,便可释为“保护、佑护”,如:“非先王不相我后人,惟王淫戏用自绝。”(《尚书》)占视的方式是“司仪、赞礼”,这就是“相”字动词义的发展轨迹。

“相”字名词义则是通过转喻的方式形成。动词义“辅助、帮助”通过转喻的方式自然演变为“辅佐者、帮助者”,“辅佐者”若细分,则可变为“帮助盲人的人”,如“如瞥无相,何怅怅”(《荀子·成相》);“辅佐君王的最高长官”,后发展为“丞相”“宰相”,如“相被冕服,凭玉几。”(《尚书》);“主持礼节仪式的人”,这也是辅佐者的具体表现之一,如:“司仪掌九仪之宾客摈相之礼。”(《周礼》)

另一条则是“相”字的副词线索,“相”字副词义大致有互指、偏指、递指三种用法。副词义的产生还得从“相”字本义说起。“相”字的本义“以目观木”包含了多层含义:“相”是“目”对“木”的作用,是涉及双方的(“占视、辅助”等义皆同),这便是“相”的互相义,如“安危相易,祸福相生”(《庄子》);“相”为一人看一木,可见施受双方是不均衡的,人为主动方,木为被动方,在后来的演变中就出现了动作偏向一方的意义,当然只有在适宜的句法环境中才会产生,如“曰:‘尔为吾子,生毋相见,死毋相哭。”(《春秋公羊传》);“相”字偏指义进一步发展成递指义,如“上无天子,下无方伯,天下诸侯有相灭亡者,桓公不能救,则桓公耻之。”(《春秋公羊传》)

语义是实词虚化的基础,发生虚化的词首先在语义上要隐含着某种可能虚化的因子。结构关系和句法位置的改变,使得有些词由表核心功能转而表辅助功能,词义也随之变得抽象、虚灵,从而导致虚词的产生。诱发“相”虚化的语义基础是它的动作义所隐含的施事、受事和它们之间的相互作用。正是“相”动作义抽空,只留下动作的方式,加上受事进一步泛化,“互相”的副词义就蕴涵其中了。

参考文献:

[1]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[2]蒋绍愚.古汉语词汇纲要[M].北京:商务印书馆,2005.

[3]黄增寿.诗经中的“相”[J].西华师范大学学报(哲学社会科学

版),2005,(1).

[4]杜文涛.《左传》相字用法研究[J].长江学术,2012,(4).

[5]黎传绪.新解“相”字本义及其词义演变[J].语言与翻译,

2010,(1).

[6]刘亚男.略谈“相”的词义演变[J].安徽文学(下半月刊),

2009,(1).

[7]梁周.浅谈古汉语中“相”的演化过程[J].广西师范学院学报

(哲学社会科学版),1991,(4).

[8]薛振齐.浅谈古汉语中的“相”[J].运城高专学报(社会科学

版),1995,(1).

[9]周仁.议“相”[J].昆明师范学院学报(哲学社会科学版),

1981,(2).

[10]张锦笙.“相”字考略[J].镇江师专学报(社会科学版),

1997,(2).

[11]白兆麟.“相”字之演变[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),

1978,(4).

[12]郑贤章.“相”字词性略论[J].武陵学刊,1996,(2).

[13]王正明.略说特殊副词“相”[J].丽水师专学报(社会科学版),

1983,(1).

[14]杜桂林.古代汉语“相V”句式之研究——兼论“相”字词类之

归属[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),1987,(2).

[15]兰和群.特殊副词“相”的历史流变及其用词特点[J].河南理

工大学学报(社会科学版),2005,(3).

[16]刘道锋.古代汉语中“相3”的词性问题[J].宜宾学院学报(社

会科学版),2004,(2).

[17]董秀芳.古汉语中偏指代词“相”的使用规则[J].四川大学学

报(哲学社会科学版),2001,(2).

[18]洪丽娣.关于古汉语中偏指之“相”的词性问题[J].辽宁大学

学报(哲学社会科学版),1997,(2).

[19]王明相.文言中“相”的副词用法浅析[J].济南大学学报(社

会科学版),1993,(3).

[20]解惠全.指代性副词“相”的用法[J].语言教学与研究,1984,

(3).

[21]李润.论“相+动词+宾语”结构与“相”的词性[J].古汉语研

究,2007,(2).

[22]游泽生.论“相”字偏指时的词性及其产生发展[J].西南民族

学院学报(哲学社会科学版),1987,(1).

(甄周亚 浙江杭州 浙江财经大学人文学院 310018)