中国教育之哲学贫困

2015-05-30马忠泉

马忠泉

【摘要】中国教育缺乏哲学内容的讲授,造成教育的哲学贫困,这始自于民国。哲学的贫困造成了通识教育的失败,导致了研究创新的不可能和整个教育的价值缺失,最终导致了“钱学森之问”的结果。

【关键词】教育;教学内容;创新;哲学

中国科学技术史学家李约瑟为所有中国人提出了一个难题:为什么近代自然科学只能起源于西欧,而不是中国或其他文明?人们称之为“李约瑟之谜”。他还提出了一个悖论:为什么古代中国人发明了指南针、火药、造纸术和印刷术,工业革命却没有发端于中国?而哥伦布、麦哲伦正是依靠指南针发现了世界,用火药打开了中国的大门,用造纸术和印刷术传播了欧洲文明!中国科学在历史上曾如此之辉煌,为什么在近代却落后了?这的确让国人大伤脑筋,也甚感自卑。至今仍象梦魇一样压在国人的心头。新儒学大家梁漱溟先生曾给出一个解释,就是依据其人类文明之三进路的观点来看,似乎中国人是不需要科学的。但是这依然无法解释中国科学历史上的发达。

“李约瑟之谜”的阴云尚未散去,钱学森在晚年又为中国人提出一个难题,“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这就是著名的“钱学森之问”。以获得诺贝尔奖为例,新中国六十多年来,为什么我们的大学没有培养出一个诺贝尔奖获得者(目前唯一的一位诺贝尔文学奖获得者莫言先生是没有接受过大学学历教育的),或者说中国新中国以来的六十年教育为什么没有培养出一名能为人类的知识大厦添砖加瓦,做出理论创新的人才。“钱学森之问”引起了全国人的重视,成了一个钱学森难题。这的确是一个问题,试想历史上中国的科学技术在世界上并不落后,而在思想上,先秦的诸子百家自不必说,两晋南北朝时期的玄学与佛学,宋明时期的理学,一直到民国时期的新儒学,曾产生了多少世界级的思想家。他们的思想和理论在人类思想的大厦里熠熠生辉。为什么单单到了新中国,就再培养不出举世承认的大师了呢?初看起来,似乎是新中国的教育政策出了问题,亦或是东西方意识形态对立造成的,实则不然。本文将证明造成钱学森难题的根本原因在于近代以来的中国教育自身出现了重大的缺失——教育的哲学贫困,即从小学、到中学再到大学,教学内容中缺乏应有的传统哲学知识。那么中国传统的教学内容包括什么?近代中国教育哲学之贫困是否是一事实?如果是,是怎样形成的?中国教育的哲学贪困为什么造成了钱学森难题?以下分述之。

一、传统中国教育对哲学的重视

据说在法国,普通高中和技术高中的所有学生,只有通过哲学会考,才能毕业并有资格进入大学。而哲学会考的题目就有“所有信仰都违背理性吗?”或“没有国家我们是否会更加自由?”这样深奥的哲学问题。甚至是小学阶段就就有哲学知识的教学。说明近代以来我国教育的哲学贫困,并不需要将我国的教育同法国的教育中对哲学的重视进行比较,我们只需对我国教育的内容做一个古今的比较就会发现这一事实。

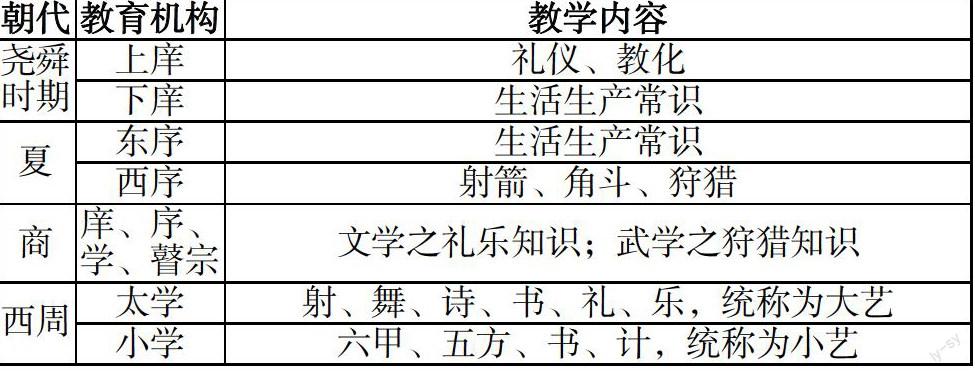

我国清朝以前的教育,从内容上看,是十分重视哲学内容的教学的,表现为历朝历代的教育都以读经讲经为主。为了有一个简洁、清晰的了解,我们以表格的形式总结我国历朝教育的教育机构和教学内容如下:

注释:

1.此处只是介绍了历朝中央官学的教育机构和教学内容,没有介绍地方官学和私学(除春秋战国时期外)的内容。

2.至少从唐朝开始,我国的教育就出现了专科教学,如唐朝的律学、书学、算学等;南宋的武学、律学、医学、算学、书学、画学等;清朝的兵刑、天官、河渠、乐律等。此表并没详细体现。

3.根据曲铁华主编:《中国教育史》,东北师范大学出版社,2005;白光耀编著:《中国近代学校教育》,北京科学技术出版社,1995;王志民、黄新宪著:《中国古代学校教育制度考略》,首都师范大学出版社,1996,相关内容整理编写。

由以上表格可知,中国传统教育中,无论是先秦之六艺,还是汉朝以后的五经,还是宋明以后的四书五经,传统儒家哲学在基础教育中所占的比重非常大,一直到清未莫不如此。学生入校完成基本的识字后,就要读《论语》、《孝经》。然后就要专门学习《诗经》、《尚书》、《仪礼》、《周易》、《春秋》五经。所有的经书都是哲学之经典,涉及到现代哲学知识分类体系中的形而上学、知识论、伦理学、美学等几乎所有的哲学知识类型。事实上就连为识字而编制的三字经,也可以看作是一部哲学的启蒙教材。“人之初,性本善”不是表达人性为何的一种哲学观吗?魏晋之后在私学中,道、释两家的思想在教育中也得到了承认和重视。

我国自西周以来相沿设立的太学,其教学内容一直都是以五经为主。以五经为太学的基本教学内容一方面说明了我国古代大学教育的重点是哲学知识,一方面表明哲学教学的方法是经典的阅读和讲解。

二、近代以来中国教育的哲学贫困之事实与形成过程

中国教育的哲学贫困最早可以追溯到1912年1月19日民国教育部颁布的第一个改造封建教育的法令——《普通教育暂行办法》。而到1912年9月3日,教育部公布《学校系统令》,对大学教育亦做出系统之规定后,也便造成了近代中国教育的一个根本缺陷,这一根本缺陷就是中国教育(包括基础教育和高等教育)中哲学知识的缺乏,笔者称之为哲学的贫困。中国近代教育无法再造就原创之科学理论,无法再造就世界级大师己是确定无疑的了。

近代中国新教育的开端可以追溯到清未洋务运动时洋务派在全国各地兴办的一批学习西文(即外国语)和西艺(即西方的自然科学和军事技术)的西式学堂。其中最具代表性的,堪称近代中国新教育之代表,且有大学教育之雏形的当属京师同文馆(同期的还有上海方言馆和广州同文馆,统称同文馆或外国语学堂)。早期同文馆的学生是从八旗子弟中选出的“天姿聪慧,年在十三四以下者”。同文馆的课程既包括外文,也包括国文,国文仍为四书五经。[1]同文馆中增设天文算学馆后,我国才正式把西方的自然科学作为教育的内容。当时招入天文算学馆的学员为满汉举人及恩、拔、岁、副、优贡,“汉文业己通顺,年在二十以外者”。[2]此时,这些学生都已经具备了深厚的国文功底。另据光绪二年(1876)公布的国文馆八年课程表的记载:“至汉文经学,原当始终不已,故于课程并未另列”[3]可见,在当时学生的学习中汉文经学是当然的必修课。以奕欣为代表的洋务派之中体西用的办学理念在课程内容上表现为国文经学一直是学生学习的必修课,这些都是合理的。

到了1895年,情形发生了重大变更。1895年,清王朝在甲午海战中失败,以及后来像严复等一些维新人士提出西学体用的教育观点后,[4]洋务派的“中体西用”的教育方针就被维新派贬为“盗西法之虚声,而沿中土之实弊”。所以到了1895年10月,当时的天津海关道盛宣怀在天津创办天津北洋西学学堂时,这所在维新派“西学体用”指导思想下建立起的中国近代第一所新式大学的课程设置中便无读经讲经一科了。[5]而读经讲经一科彻底从中国教育中被废止(排除哲学作为一专科出现以后的哲学专科教育)则始自中国近代教育开始的第一套学制“壬子癸丑学制”,在规定这一学制的一系列法令之《中华民国教育部普通教育暂行办法中明确规定:“小学读经科,一律废止。”在其《小学校令》《中学校令》、《大学令》、《大学规程》中也再不见“读经讲经”一科了。虽然章士钊在1925年提出了“读经救国”一说,也很快就被新文化的大潮湮灭了。

新中国以来的教育无论在基础教育阶段还是在高等教育的通识教育中也没有中国传统哲学之一席之地。依据我国九年制义务教育课程设置的国家规定,在基础教育的九年过程中,一以贯之的科目有品德、语文、数学、体育和艺术(包括音乐和美术)。[6]在高中阶段,以高考为指向的教育内容就更无读经讲经之一席之地了。那么大学阶段呢?依据《中华人民共和国学位条例蜇行实施办法》之第四条、第七条和第十一条的规定:授予学士学位的考试课程和要求没有明确的要求。授予硕士学位的课程和要求是:马克思主义理论课(要求掌握马克思主义的基本理论),基础理论课和专业课,一门外国语;授予博士学位的课程和要求是:马克思主义理论课(要求较好地掌握马克思主义的基本理论),基础理论课和专业课,两门外国语。可见,整个高等教育的学位授予对中国传统哲学是不做要求的。这里我们必须要说明的一个问题是新中国以来的高等教育中对于马克思主义哲学的讲授能否替代中国传统中读经讲经式的哲学教育。本文认为,就指导大学教育和科学研究而言,是不能替代的,事实也没有起到哲学教育的作用。原因有以下几点:(1)我们的教育目的是什么?至少有一点非常重要的就是接着“维新”而讲的创新。那么一切创新都从传统中开出来,不知传统而谈创新,只能是一句空谈。(2)中国传统哲学丰富多彩、流派纷呈,儒、道、释、墨、法,各展风采,各有所长,马克思主义哲学无法完全替代。(3)马克思主义哲学自身侧重于政治性、革命性和实践性,并不强调对本体、人性、人类的认知等哲学问题的讨论。尤其是黑格尔和马克思对于亚里士多德的形而上学的批判,使国人认为形而上学的东西都是错的,至少是空的。但是放弃对“道”的追问,则很容易迷失于“器物”中。(4)马克思主义哲学是一个活的理论体系。西方马克思主义哲学,尤其是法兰克哲学派的理论不断在推陈出新。反观国内的马克思主义哲学,则显得固步自封、踌躇不前。(5)马克思主义哲学在专门从事其研究的学者之外的其它学科的研究者和学生的心态中已经不再是世界观和方法论,而沦落为意识形态和证明自己观点正确的权威引述。大家论证自己的观点时甚至很少再引证马克思的著作,如有引证似乎也只是表明自己的政治立场而已,马克思主义哲学根本没有起到对科学研究的理论指导意义。

三、哲学的贫困造成了钱学森难题的原因分析

如果说一切理论都是上升为哲学的一种表达是正确的话,那么中国近代教育以来出现的哲学贫困,直接造成了钱学森难题。其原因有三:

(一)哲学的贫困所造成了通识教育的失败

中国传统教育中的通识教育是很成功的,其内容就是传统经典,包括五经、四书,其方法就是读经讲经。只有在对这些经典十分熟悉的情况下才能进一步进入更高级的研究机构通儒院,学生才可从事能发明新理以著成书,能制造新器以利民用的研究工作。[7]这可以说是对中国传统之教育学制及规律的总结,一直在这一教育理念的指导和教育体制的规范下,中国的教育在近代以前为全人类培养出了无数的思想导师和科学巨匠,既使到了近代依然出现了一批世界级的大师人物,如辜鸿铭、梁漱暴、熊十力、费孝通、陈焕章等。这些大师的成就也许还是得益于他们的中国传统教育基础吧。反观近代以来我国的教育一直陷于通识教育与专业教育的争论之中,还是以专业教育为主。所以高中教育中也存在着文理分科。即使是在大学教育的通识教育中,哲学经典所占的比重又有多大呢?我国近代以来通识教育的失败,不再有可能培养出在任何一门知识领域都具有自己的哲学观和方法论,从而有可能做出进一步创新,形成创新理论或创造新枝术的人才。

(二)哲学的贫困造成了研究创新的不可能

创新的研究要么是理论的创新,要么是方法的创新,要么是理论与方法指导下的技术的创新。无论是理论的创新还是方法的创新都离不开哲学的指导。首先,理论创新离不开本体论的知识。创新的理论也就是解释某现象的新的最根本的理论,而最根本的理论也就是某事物的本体论,这也必然进入形而上学的领域。其次,一个伟大的、创新的科学家必然有一颗伟大心灵,伦理学是塑造一个伟大心灵的必要知识。我们每个人都会被爱因斯坦的《我的信仰》一文深深震撼,因为我们从那篇短文中看到了一颗天才的大脑背后被我们忽略的至美的心灵。如果一个人的心灵被污垢遮蔽了,那么他的智力同样会被污垢所遮蔽。而至美的心灵来源于对好的生活的追求,来源于对道德原理及规范的辨识。而所有这些关于善恶好坏的判断都离不开伦理学的知识。再次,方法的创新更离不开哲学的指导。哲学中的认识论和逻辑学正是对认识方法的研究,是对知识本身是什么、又如何可能的回答。由此可见,无论是对一个个体的理论与方法研究的创新还是对于一个民族的理论创新,没有哲学的支撑几乎是不可能的。甚至从一定意义上说,没有哲学就根本不会有任何的学问,因为至少到十八世纪,人类的一切学问都还是只表现为哲学。

(三)哲学的贫困导致教育不可能成为好的教育

哲学是一切科学的基础原理和方法,那么哲学也就必然是教育学的基础原理和方法。其表现为教育的目的需要哲学的指引,课程教材的价值需要哲学的批判、教学内容需要哲学做为根基、教学方法需要哲学作为依据。无论是柏拉图还是孔子,古今中外的大哲学家们都是依赖教育来验证他们提出的哲学理论,也依据他们的哲学理论去评价所生活时代的教育。所以,一切教育都需要哲学来作为教育实践的理论指导。事实上,我们很容易发现,所有伟大的哲学家几乎同时也是伟大的教育家。由此,我们就应该认识到,在所有的学科教育中贯彻德育当然是重要的,因为中国的教育有着深深的“德育优于文采”的传统。但是,也许在所有学科的教育中融入哲学教育同样重要,因为我国的教育更有着深深的“读经讲经”传统。当然这对任何一个从事教学事业的教师是一个非常高的要求。但是,这却是必要的,也是必然的。

参考文献:

[1]咸丰十年十二月初三日(1861年1月13日)恭亲王奕欣等奏。见《筹办夷务始末》咸丰朝卷七十一,第十七页,转引自朱有献主编《中国近代学制史料》第一辑第5页。

[2]同治五年十一月初五日(1866年12月11日)总理各国事务奕欣等奏折,见《筹办夷务始未》同治朝卷四十六,第3-4页,转引自朱有献主编《中国近代学制史料》第一辑第14页。

[3]《同文馆题名录》光绪五年(1879)刊第19-23页,转引自

[4]如严复反对中学为体,西学体用的提法宣传,尊民判君,尊今叛古(和下面的2均参见白光耀编著《中国近代学校教育》北京科学技术出版社1995年版方60页

[5]1895年创办的天津北洋西洋学堂是中国近代第一所新式大学,次年1896改名为北洋大学堂。历经1912年之北洋大学校,1912年之国立北洋大学、1928年北平大学第二工学院,1929年国立北洋工学院,抗日战争时期的西北联合大学,1946年的北洋大学和新中国成立后现今的天津大学。

[6]近几年来,在小学教育阶段教育主管部门似乎倡导类似于《百家姓》、《三字经》、《弟子规》、《千字文》等中国传统教育的蒙书走进课堂,这是一个好现象,但似乎我们只想到了这些教材对塑造人的道德品质的作用,而没有意识到其哲学价值。

[7]参见公布于光绪二十九年癸卯年之《奏定学堂章程》之“癸卯学制”,转引自白光耀编著:《中国近代学校教育》,北京科学技术出版社1995年版第93页。

基金项目: 本文是笔者主持的湖北省教育厅教研项目“武汉市学生学习动力系统实证研究”(项目编号2010B068)的中期成果。