还将细笔说生涯

2015-05-30刘长春

刘长春

南昌,秋雨潇潇。我撑着一把雨伞,打听青云谱的路径。汽车七转八拐,它忽然走进我的视野。一座极其平常的道观,朴素得没有任何装饰。然而,它吸引了那么多的游人驻足徘徊于此,这也许是因为八大山人的声名。走进道观,周围的小草小木,在秋风秋雨中打着寒噤,只有几棵高大的槐树,支撑起它雄壮的体魄,声色不动地站立在那里——一副饱经沧桑的模样。见证了一个时代又一个时代的变迁和人来人往,它们已经变得安详、稳重和处变不惊了。今天我未了,只不过是道观里的一个匆匆过客。八大山人也是这里的一个过客,但是因为他的停留,青云谱成为后人追寻他的足迹的一个驿站。

是的,一个驿站。这里不仅有汽车站,而且还有一个火车站。昔日的城外郊野,现在早已成为旅游胜地。人们熙熙攘攘而来,又熙熙攘攘而去。青云谱已经热闹得没有了宁静,它与当初八大山人为了躲避热闹而走进这里的情形已经不可同日而语了。

躲避也就是逃离。逃离红尘万丈的俗世,逃离国破家亡的难堪,没有比为僧或人道更加便捷的路径了。八大山人先为僧,再人道,再由道入僧,再弃僧还俗,走完了他人生八十年的旅程。一个错综复杂的人物,是由一個错综复杂的时代造就的。

翻开中国历史的册籍,“甲申巨变”是其中异常沉重的一页。

明崇祯十七年(1644),李自成的农民军势不可当,一举攻陷北京,崇祯皇帝吊死煤山,明代一朝倾覆。未几,明山海关总兵吴三桂“冲冠一怒为红颜”,旋引清兵入关。李自成率军与吴三桂和清兵的联军激战于一片石、石河等地,败北,形势急转直下。接着,李自成率军匆忙撤离北京。清军在多尔衮统率下,打着为明复仇的旗号,长驱直入北京,取代朱明王朝统治中国。这一年,八大山人十九岁。十九岁,多好的年龄,花样的年华。此前,他可是锦衣玉食,踌躇满志。年纪轻轻的因为有满腹文章艺术天才,曾为自己的人生涂抹过种种锦绣前程。不料,突然地“天崩地解”,一下子又从理想的巅峰跌入灾难的深渊。那种失落、愁苦,恰似一江春水向东流。江海余生,凄凉四顾,上天无路,入地无门。这一切,对于八大山人来说都是刻骨铭心而又无以名状的。

越一年,清军南下,一路披靡,然后摧枯拉朽似的攻下南昌。身为朱明皇帝后裔的八大山人,仓皇逃难,躲进深山,在提心吊胆中熬过了三个春秋,然后正式削发为僧皈依佛门。国已不国,家亦无家,只好逃离这个俗世而隐于山林。在那个交通落后的年代,走进深山也就意味着隔断了人世,交通与信息越是闭塞,人越是有了一种脚踏实地的安全感。于此,我们也可以窥见八大山人出家的初衷了,隐于深山古寺的他并不是为了精神意义上的宗教信仰,而是因为改朝换代满汉民族矛盾中迫不得已的逃离。山中,云深不知处;山中,别有天地非人间。于是,八大山人隐姓埋名,而且隐埋得十分彻底,同时因为信息流通管道的堵塞,以至于我们今天都无法知道他的真名。

八大山人即朱耷,江西南昌人,为朱元璋第十六子宁王朱权的后代。遍观八大山人传世的书画作品,从未见有朱耷的署名或印章,最早记载朱耷之名的《国朝画征录》中也不敢肯定,只说:“或日:‘姓朱氏名耷。”据启功先生的考证,“耷”乃“驴”之俗字。也许,八大山人中年用“驴”字号时,朋友们不便以“驴”相称而代以“耷”字,遂有朱耷之名的误传。(见徐建融、蔡显仪《八大山人的生平和绘画艺术》)八大又自号个山驴,寓黔驴技穷之意。黔驴离乡背井,孤独无援,徒以技穷而御暴。想来,亦大有深意。

八大山人的意义在于他写进中国书画史的伟大的艺术成就,而不在于清代是否真有个叫朱耷的人。

对于这组古人留给我们的“密码”,不解也罢。

在空山冷岙间,在晨钟暮鼓里,我们还是能够和他不期而遇:一袭宽袍长袖,一张十分清瘦的脸,挂一副出世孤傲的表情,颔下蓄着一撇胡子,飘然而来又飘然而去。有时,他也从深山走出,走进市肆曲巷。身无长物,只带几支狼毫、羊毫、短锋、长锋的笔,捡出横一卷又竖一卷残破的条幅,旧纸陈墨间飘散出一种冷逸奔放之气。然后,折一身瘦骨走了。天下兴亡多少事?还有“一峰还写宋山河”(八大诗句)的恫怅,早已隔了几世又几世。让人好奇又让人纳闷。

于是,欲问高僧,身与书画此去何往?世外的世,山外的山,楼外的楼,天外的天?没有听到回答。我只知道,他的父亲是个哑巴,他忽然有一天也不会说话了,并在其门口署一个大大的“哑”字,拒绝与人交谈。其实,也就是筑起一堵无形的墙,与人保持若即若离的距离。在他那里,一个手势、一个动作、一个眼神就代表一个语言。“合则颔之,否则摇头。对宾客寒喧以手,听人言古今事、心会处,则哑然矣。”(《虞初新志》卷11)

那么,我也只有追随着他的身影进山。

先行一步的一位文友叫邵长蘅,为我们留下他的《八大山人传》。

正巧,也是一个雨天。到了古寺见了八大山人住下。夜里,雨势益怒,檐溜潺潺,大风呼啸,撼动窗扉,四面竹林,呼应怒号,如空山闻虎豹凄绝之声,居然夜不能寐。守着窗儿,独自怎生得天明?于是,与山人作剪烛之谈。只见长蘅与山人对坐却不交一言,只在书案上以纸笔相问相答,兴致不减,直到夜深。正是这样一次十分独特的对话,邵长蘅理解并走进了山人的内心世界。平日,山人或伏地呜咽,或仰天大笑,或鼓腹高歌,或混舞于市,可谓癫态百出。山人又嗜酒,无他好。人爱其笔墨,常常以酒招之,并预设文房四宝。山人醉后见之,则欣然泼墨广幅间,或洒以敝帚,涂以败冠,满纸肮脏,不堪入目。然后提笔渲染,或成山林,或成丘壑,花鸟竹石,无不入妙。如果高兴写字,则攘臂搦管,狂呼大叫,洋洋洒洒,数十幅立就。酒醒之时,有人想要他的片纸只字皆不可得,即使是呈黄金百镒于面前,也掉头而不顾。对于这样一个人,有人说他癫,有人说他狂,有人目为高士,有人看成醉僧……都是对山人极其肤浅的理解。邵长蘅说,悲哀啊!又说:“假令山人遇方凤、谢翱、吴思齐辈,又当相扶携恸哭至失声,愧予非其人也。”

少时,我读谢翱《登西台恸哭记》,谢翱和几个朋友登严子陵钓台,一时江山尽在眼中,却想不明白他们为什么要恸哭再三。稍长,重读,这才恍然大悟。原来:宋元交替,江山易主,江山已不是原本的江山,人物也不是先前的人物。悲风吹泪,夕阳垂地,遥岑远目,献愁供恨,连云气林木都充满了悲哀,“若相助以悲者”,怎不令他们相互抱头而失声痛哭呢?

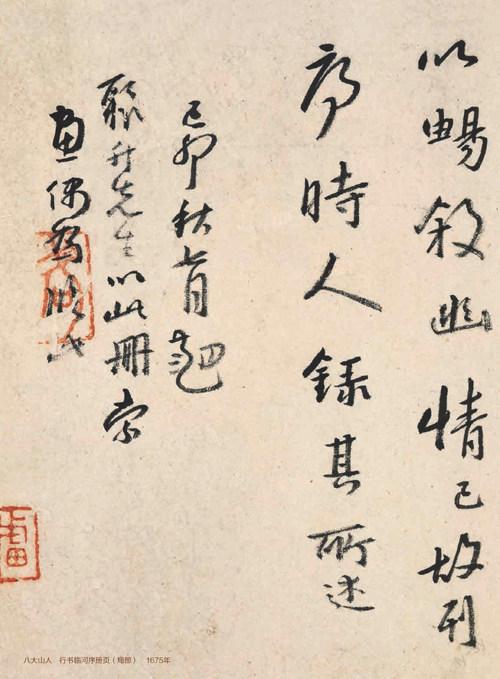

以邵长蘅的理解为理解。可以想见,饱尝亡国之痛而又深藏于内心的八大山人,徘徊顾盼,悲不敢泣,承受着多么巨大的精神压力。八大山人五十五岁时曾发癫狂,哭笑无度,并在市肆间佯狂行走。爱默生说:“一个人如果没有参观过痛苦展览所,他只见过半个宇宙。”曾经有着锦衣玉食生活的八大山人在痛苦中参观了痛苦并逐渐认识了整个宇宙。不哭,是因为没有一个环境和碰上谢翱这样一类的朋友。有泪如倾,也是世人目为癫狂时才哭。不是吗?曾几何时,要哭也是要悄悄地在暗地里的,明目张胆地哭是很容易被人看成对现实的不满的。比如黄宗羲这样的伟人,当年他父亲惨遭酷刑和杀戮,他也只能半夜在家人入睡以后伏在枕上饮泣吞声。欲哭,却无泪;欲诉,不会说话;欲文,文网罗织、株连九族。出家,入道,除了或狂、或癫、或醉这些外在的表现以外,八大山人终于在书画这一笔墨天地中找到了精神出口并安顿了自己的灵魂。艺术,从不屈服于任何东西。或者说,这是八大山人在丧乱中不愿流失其文人品性的唯一选择。从此,他要“还将细笔说生涯”,自刻“可得神仙”印章,自号八大山人。此时,大约为八大山人六十岁(1675)前后。

为什么取号八大?有人说:“八大者,四方四隅,皆我为大,而无大于我也。”有人说:“款题八大山人四字类哭之笑之之字意。”也有人說:“八大初为高僧,尝持《八大圆觉经》,山人喜而跋之,因以自号。”八大山人生前身后众说纷纭,可他本人却保持一种沉默。沉默,也就成了千古的秘密。

康熙二年(1663),浙江湖州富商庄廷珑是个双目失明的瞎子,为了沽名钓誉,在购得明末大学士朱国桢的明史稿以后,请人续补书中所缺的崇祯及南明历史,将书名改为《明史》并署上自己的大名予以刊行。书未印出,庄廷珑就死了。不料,触犯了清朝禁律,于是参与编纂或在卷首列名者,以及作序、刻字、校对、印刷、售卖者、买书者及庄氏全族,株连200人,其中惨遭杀戮的竟有70多人,甚至连早已入土的庄廷珑也不放过,剖棺戮尸。这就是康熙年间有名的“明史案”。文字之祸,触目惊心。作为朱明王族的八大山人,岂能熟视无睹?长恨此身非我有。他的装哑(是不是真哑都值得怀疑),他的癫狂,他的沉默,都是为了避祸。所以他只能用他的绘画与书法说话,就像被压在石头底下的植物,只好弯曲地生长。或者说,他从另一种意义进入新的人生。

你看:一块黑黝黝的巨石上,落下几块墨点,然后用笔一勾,一足独立的鸟儿睁着一只眼睛,拣尽寒枝不肯栖,却用它尖尖的长嘴梳理着自己的羽毛。伤情处,斜阳外,那一副孤独冷漠的神态,全然不知世人的存在。(见八大山人《安晚册页之一》)

你看山人草书一“口”字,大如碗,忽然又用水掬浓墨横涂竖抹,接着又徐徐用笔点缀,却成一只巨鹰,冷眼横斜,振翅欲飞,欲飞何处?无边丝雨细如愁,独自凄凉人不问。那么,只有飞,飞走,飞离冷漠而又喧嚣的尘世。(见八大山人《巨鹰》)

你看:一棵孤松,无根无土,拔地而起,气势直冲云霄,枝为风所碎,叶为雪所折,屈曲盘绕的枝叶随风摇摆,笔直苍劲的树干傲然孤立,云来聚云色,风度杂风音。山人画的是松,说的却是人,一个孤傲而又高洁的人。(见八大山人《孤松图》)

那么多的鸟,白眼独立于空旷四野,乡梦断,旅魂孤。然而,它停止了飞翔,它又要振羽。鸟是灵物,它用另一种语言说话。那么多的山水,却都是残山剩水,却又要在山脚水边留一大片一大片的空白。山河已经不是旧日的山河。所以,八大山人一生只用水墨泼洒,在他眼里,整个世界都失却了颜色。不为入时,不愿流俗,更不想讨人喜欢,所以也无须“多买胭脂画牡丹”。如果让联想再进一步,我想起这样的诗:“谁想要,世界/像它现在的模样/继续存在/他就是不想要/世界继续存在。”(奥地利:傅立特诗)

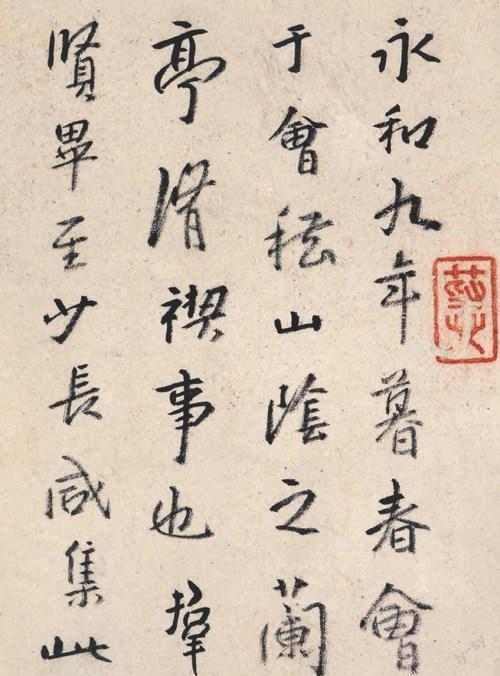

古人说:“书画同源”。八大的字和他的画一样,展示的是高古奇异的独特风格。字体或放纵、或收敛、或庄严、或狂肆,但线条一律以圆净,因为善于运用中锋与淡墨,滋润中更显出它的坚韧度和多变性。打一个比方:郑板桥作字如写兰,兰叶翩翩,幽香四溢;八大山人之书却似亭亭净植之莲,香远益清,中通外直,不蔓不枝。最难得的是八大山人的草书,即使是骤雨旋风声满堂,却又与我们早已熟稔的草书必狂怪离乱的感觉相去甚远。相反,它越狂肆却越简练,越激荡却越宁静,点线之间虚虚实实,并运用布局中的大片空白,使虚处更虚、实处更实,形成一种新的审美的“宇宙空间”。在这个空间里,透露的不是热情奔放、大江东去;壮怀激烈,金戈铁马;而是“栏杆拍遍,无人会,登临意。”——冷眼向洋看世界的一份冷峭。虚的世界比实的世界更广大,像一阵风呼呼而过,看不见,摸不着,只能感受。尺幅之间,让你感受着的是,一个被压抑着而又努力挣脱着的一颗敏感的心灵。在艺术世界遨游的人,必定向往自由。酒醉了,人也癫狂起来,眼中没有偶像,心中没束缚,什么天王老子、金尊玉佛、祖制秘丸、清规戒律,统统都放在一边,高兴怎么写就这么写。行,行于所当行;止,止于不可不止——完全听任心灵与手腕的自由。这种感觉越是强烈,他笔下的艺术表现也就越是特别。比如,八大山人的书与画,为什么特别注意留下空白,只有八大山人自己心里明白。也许,正像普鲁斯特说的只有虚无才是真实的东西。

在清代四画僧(八大、石涛、弘仁、髡残)中,八大山人的书法自成一家,成就最高,世称“八大体”。八大山人也正是作为“画家书法”的代表性人物走进我的视野的。这里,我用了画家书法这样一个概念。画家书法与书法家的书法有什么区别呢?最大的区别也许就是:作为画家的书法更注意于字的造型与整体的布局以及墨法的枯润、浓淡的变化。八大山人早期的书法受欧阳询、黄庭坚的影响,喜用方笔,露出笔画的棱角。到了晚年,改用秃笔书写,笔锋藏而不露,再也让人看不出他提笔顿笔的痕迹了。即使是临摹前人的作品,也完全是出以己意。八大山人曾在《岳麓寺碑题识》中说:“画法董北苑巳,更临北海书一段于后,以示书法兼之画法。”又在《山水册题识》中说:“昔吴道元学书于张颠、贺老,不成,退,画法益工,可知画法兼之书法。”在八大山人眼中,书法兼之画法和画法兼之书法一样,都说明书画同源这一道理,而这样一个追求,互为表里,同时造就了八大山人独标一格的“画家书法”的体貌。

古人云:“夫书者,心之迹也。”“夫画者,从于心者也。”古人又云:“文章千古事,得失寸心知。”然而,八大山人却另有新解,他说:“文章非人世间书画耶?”这一反问,却让我明白了他的含义,说的便是书画非人世间文章吗?在思想禁锢、文网森严,“文字狱”冤案遍地的人间,要么风花雪月,写些无关痛痒的文字。而要直面现实独抒性灵写出震古烁今的好文章真是不太容易,一不小心,连身家性命也得搭上。没有办法的办法,只好做“另类”文章。天下文章,林林总总,可以从有字处读,也可以从无字中读。真正的绝妙文章,是那种直叩灵魂深处无法替代永难忘记的。观八大山人之画,看八大山人之书,其实也是读八大山人之文。“满纸荒唐言,一把辛酸沮都云作者痴,谁解其中味?”——他画中书中的寓意是抽象的形式与符号——是有文字和没有文字的绝妙文章——是只可意会不可言传的心灵倾诉。