正书创作中的非『正书』化

2015-05-30李刚田

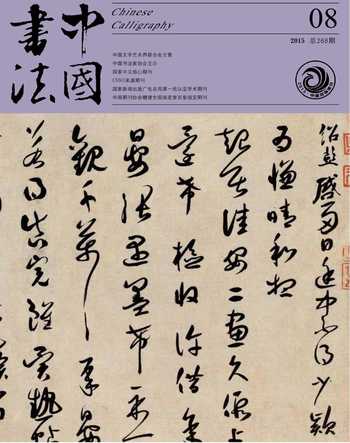

当代正书创作专题

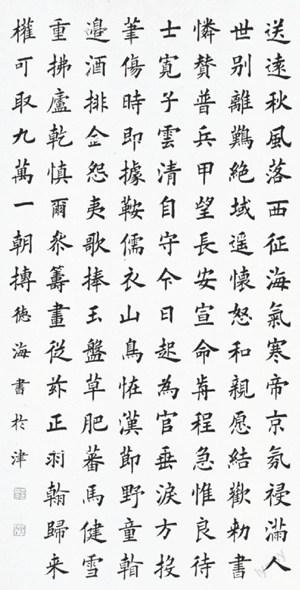

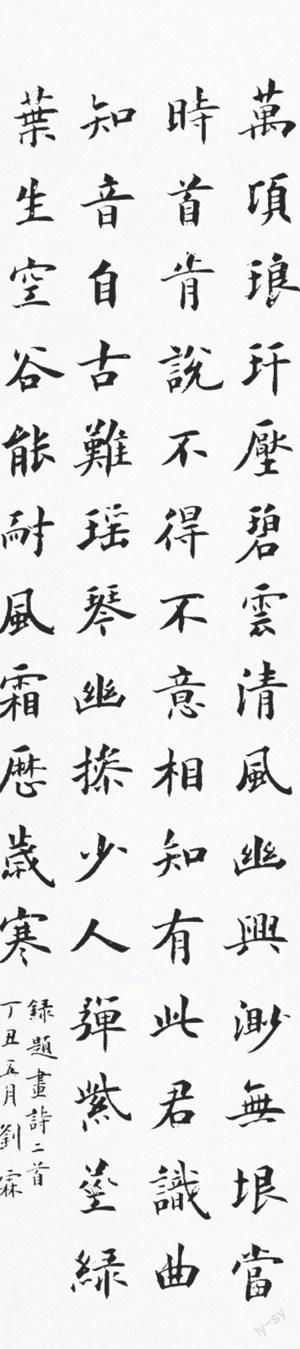

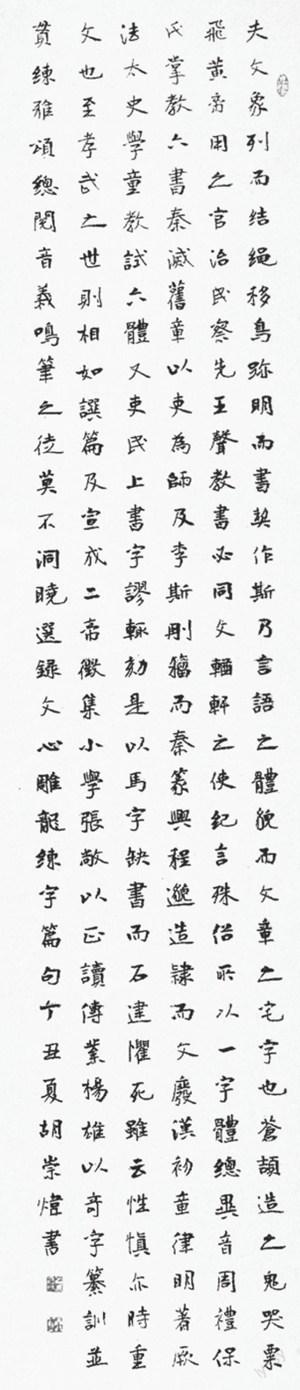

编者按:随着当代书法创作的发展,尤其是中国书协第一、二、三、四届全国正书大展的举办,当代正书创作呈现出新的时代审美特征:书体、用笔、结字、取法、书风等力求多元化。但另一方面,正书创作也日益呈现出『非正书化』的特征,即于正书体中杂糅行、草诸体,成为当代正书创作的一大景观,并引发书坛的关注与思考。 基于此,本刊特策划『当代正书创作专题』,约请李刚田、薛帅杰、杨吉平等撰文,并约请当代中青年较有代表性的书家撰写创作笔谈。配图选发第二、三、四届全国正书大展作品集中老、中、青三个年龄层次的获奖及入展作品,所选作品未必能代表当代正书创作的最高水平,而是书写较为工整、规范,符合正书特质,以呈现当代正书创作景观。

正书,也叫正体,颐名思义:一指形体端正之书,这是与草书、草体相对应的。刘熙载《书概》中说:『书凡两种,篆、分、正为一种,皆详而静者也;行、草为一种,皆简而动者也。』现在中国书协举办的正书展所指定的范围,大概与刘熙载所说略同,包括篆、隶、魏碑、唐楷中的『详而静者』。另一解是与异体、别体相对应的正书、正体,指字体的标准写法,如《说文解字》中所列的篆书,各类字典中所列的楷书等。本文是在正书的第一种意义上进行讨论的。

所谓正书特点的『详而静』,详者,指其结体谨严周密,不得省改、俗化、草化,字书中释『详』有详细、审慎、公平、安详等诸多意思;静者,指其仪态端庄、中正冲和,『静』还含有美好的意思。唐太宗《笔法诀》说:『其道同鲁庙之气器,虚则欹,满则覆,中则正。正者,冲和之谓也。』这种『详而静』的正书有这样三个特点:一是篆、隶、楷诸体鼎盛时期成熟完美的样式,如秦石刻小篆、东汉碑刻隶书、唐人楷书等,这种正书是经过长期孕育发展之后形成的典型,秦小篆源生于丰富多变的战国古文,东汉隶书是战国、秦、西汉手写体发展的结果,而唐楷经过从三国之后一直到隋这一漫长时期的由隶到楷的渐变。第二个特点,正书是正规字体,庄重的文字,传世正书多铸、刻于金石,用于庙堂之上,这种庙堂文字与民间手书成为一种对应关系,如钟鼎大器铭文对应于楚简帛书,秦《泰山刻石》小篆对应于秦简牍书,东汉碑刻隶书对应于汉简,唐人欧、虞、褚、颜诸家楷书对应于敦煌遗墨等等。赵壹在《非草书》中说:『盖秦之末,刑峻网密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰,羽檄纷飞,故为隶草,趋急速耳,示简易之指,非圣人之业也。』这种『非圣人之业』的日常手写体,正对应着规整的《泰山刻石》之类的『正书』。第三个特点,正书往往与文字的实用性密切相关,其结构规范,行文整饬,易于辨识,正书的这种特点可与旭素狂草之类形成对应关系。

上述正书的三个特点,造就了正书书法艺术的基本特性,同时也给予正书艺术以限制和规定。基于正书的特点,使其与社会人群最具有亲和力,如『平原如耕牛,稳实而利民用』(包世臣语)的颜真卿楷书,虽然与初唐『书贵瘦硬方通神』(杜甫诗)的士大夫层的审美有距离,但由于受到社会人群的普遍欢迎,显示着其强大的艺术生命力;宋四家中除米之外,苏、黄、蔡三家或多或少都受到颜体的影响;明清时期的庙堂碑刻,多是那种颜柳揉和的楷书。直到近代,天津的生意字号还以求得华世奎写牌匾为荣,因其书体端庄丰厚,所以就能买卖兴隆、日进斗金。上至朝廷中以书取士的『千禄书』『馆阁体』,下至民间百姓的牌匾、春联,莫不是以正书为用的。正书因其与实用文字密不可分,故在社会生活中起到较大作用,也正因为其美用合一的特点,使正书的书法艺术发展受到无形的制约,变化的空间很狭窄。小篆从李斯到李阳冰,楷书中的颜、柳、欧、赵诸体,虽然风格有别,但终无太大变化,不像草书中的张旭怀素一样,可以把书法艺术的形式美夸张到一个极端。

在当代书法艺术的繁荣发展时期,一九七九年上海《书法》举办的全国书法征评活动和一九八一年举办的全国第一届书法篆刻展中,获奖和入选的作品中有颜体的大楷,还有直接临摹《张迁碑》之类古代碑帖的作品。在后来的展、赛活动中,还有褚、欧等体的楷书出现。再到后来,一直到今天的展览和书法赛事中,单纯模仿颜、柳、欧、赵之类的正书就很难入选了。这是为什么7事实上,并没有谁订了一条明确的规定:此类正书不能入选。而是几十个评委投票的结果,是集体无意识的自然选择,这种选择的结果表征着当代书法审美的倾向。原因我们可以认为:在当代书法创作发展中,单纯的所谓功力表现、摹仿古代经典样式的作品,被视为初级阶段,『下笔有由』已不是书法创作评判的唯一标准,而更重要的是『下笔有我』。但这只是一般性的、普遍的原因,就正书来说,有其自身的特殊原因。古代的正书,以『正』示人,其结构之美,也就是书法艺术的建筑般的空间之美是主要的,这或许是启功先生力主『结构第一』的原因。就形质来说,其笔笔递进、笔势呼应之间而生发的音乐般的时序进程中的美,正书远不如手稿书、行草书中那么明显,而这种时序之美正是书法的内在精神最能体现的地方,是书法耐人品读的韵律美的表现,也正是书法与绘画重要的区别之处,而正书恰恰此处最为薄弱。再加上古代的正书多以金石为载体传世,其间笔笔映带的微妙信息早以很难寻觅,只剩下一个空间性的构架,很难表现出笔笔递进中的那种时序之美。孙过庭《书谱》中说: 『草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札。真以点画为形质,使转为情性。』孙过庭所说的『使转』,其实是指静态的真书之中灵活的笔势,换言之也可以说是真书点画之间表现出的时序关系。这种时序之美,最能体现作者的情性,表现创作中的激情与个性。而『如荆卿按剑,樊哙拥盾,金刚嗔目,力士挥拳』(《唐人书评》)般的碑刻中的颜体大楷之类的正书,有着优美的空间构架,所缺者正是由笔笔相生之间生发出的时序之美、节奏之美。当代人在高大的展厅中,以对待视觉艺术的态度去面对那些模拟古代美用合一的正书之时,显得非常不适应,难以引起审美的激情。这些传承样式的、端庄严谨的正书,如秦石刻式的小篆、东汉碑刻中的隶书,以及颜、柳、欧、赵等诸家正书,人们早已司空见惯,在不断重复之中缺失了創作中的新颖感,更加导致了审美上的麻木。

『天地江河,无日不变,书其至小者。』(《广艺舟双楫》)在当代的书法创作中,正书作出的适时之变,其变化的主要特点是正书在多种书体的融合变通中走向边缘化。传承正书中所缺乏的是能表现情性的时序之美,当代的正书创作努力寻求情趣,表现个性,追求新颖感,将传承正书美用合一的特点转变为强化视觉性、形式美的展览书法。而正书自身可塑性的空间相对狭小,于是正书创作就向边缘延伸,正书创作表现出程度不同的非正书化,其方法是冲破上述传承正书的三个特点。

其一是突破正书典型性的特点和成熟完美的样式,在正书形成的过渡时期的书迹中寻求创作的借鉴,贯通融会而生新意,如楷书创作在由隶向唐楷过渡这一漫长的历史时期,在各种碑刻墨迹中寻求形式借鉴和创作启示,在所谓的不完美之中寻求情趣、表现新意。今天的书法创作重点是把文字的字形作为美的载体,历代丰富多姿的大量文字遗存都可取来作为艺术创作的素材,打破文字发展中各个历史时期、各个地域、各种书体之间的藩篱,只要艺术创作需要,撷取各个地域精华,贯通各个时期风采,为创作一件自身形式完美协调的作品而服务。

其二是突破作为庙堂文字、庄严文字的制约,与手写体融合,与民间书体融合。例如甲骨文创作,作者在探索如何既能表现甲骨文原型的审美特征,又要充分展示笔墨纸性的效果,而不去拘泥于原甲骨刻契出的两端尖尖的线条。为塑造甲骨文书法的艺术风格,书家各有自己的用笔特点。又如金文书法创作,在体会和表现金文区别于其他书体的独特之美时,努力展示毛笔书写的翰墨风采,而不去刻意模拟熔金铸造的铭文原型,求通过笔墨表现一种审美意义上的『金石气』。在金文书法创作中,不同书家表现出不同的审美情趣,或厚重古朴,或爽健自然,或如精金美玉,或作不衫不履,出于铸金文字而超乎烂铜之外。再如以刻石文字为蓝本的书法创作,写《龙门二十品》不再追摹刀刻斧凿之形,使点画如『束苇积薪』,写《郑文公碑》也不必局限于岩石风化剥蚀之形,使点画如僵蚕卧纸,而要各人妙造于心,各运不同的技巧,创作以北碑为基本审美特点的技法丰富、形式多样的作品。又如写汉碑者参简牍隶书之灵活笔意,在石刻之静态中加入简牍之动感;写简牍隶书者参以石刻之凝重严谨,减去一些手写体的草率甚至肆野。在古厚的『金石气』中注入『翰逸神飞』的鲜活,加强笔墨的表现力,注重展厅中作品形式的大效果。总之,对历代遗存,今天以书法创作的需要对其进行取舍,唯美是取,唯美是用,不局限于古代书法遗存中因制作实用文字而形成的种种模式。

其三是不重正书的文字功能,而聚焦于其艺术形式之美,打破传承作为规范字的『正书』地位,以美为标准,广泛在古代遗存中撷取奇妙的艺术造型,如篆书创作不拘泥于《说文》正字,而将大篆、小篆、金石文字与手写体文字融合一起,唯美是取,唯艺术创作是用。楷书创作中多用古体字、异体字、碑刻字甚至是古已有之的『錯字』,以其独特的造型产生审美上的新颖感,不求文字学意义上的纯粹性,而求艺术形式感的统一性。当代的正书创作中,同时体现出书法艺术中建筑般的空间结构美和音乐般时序进程中的美,一方面保持正书相对的『正』,这是正书区别于其他的基本特性;另一方面表现着情趣与变化,不同程度地打破了『正』,这是艺术创作的需要,是时代特征的体现。

就文字学意义而言,正书创作中的许多新变也许是一种谬误,甚至是对原则的亵渎,而从艺术创作意义上讲,其创作想象力和表现力大大丰富,作品形式和笔墨效果更加动人,情性流露和个性表现更加鲜明。不管你喜欢不喜欢,赞成不赞成,都无碍这种变化已是客观存在,已经形成了多数人的审美共识。你若要拒绝它,仍步趋于颜、柳、欧、赵的既成模式来创作,那么展览也会拒绝你。当代的正书创作已不是单纯的所谓功力表现,正书的评判标准已由『一笔好字』转变为『一件好的书法创作』。

当然,凡事都要有一个度,过犹不及,一日一失度,所谓的创新就会成谬种。要把握好孙过庭所说的『古不乖时,今不同弊』,把握好正书作为静态书体的基本品质不使之异化。如果正书创作在探索出新之中最终消灭了正书,在形质上完全与行草合为一体,在精神上完全丧失传承正书中所表现出的文化性特征,那是一种悲剧性的结果。不解脱历史遗传的种种『正』的模式,无以言当下的正书创作;不归依传承正书中所隐含的中华美学精神中『正』的气象,将会在追随千奇百怪中失魂落魄。这种在创作中把握『度』的能力,当取决于对传承书法种种样式深入的程度,取决于作者辩证而深刻的创作思想,这是最根本的。其次才是作者手下的结构造型和笔墨表现力。