“身将隐,焉用文”

2015-05-30邹典飞

邹典飞

擅长“叉把儿字”的遗老金梁(图1)在民国时期的北京书坛小有名气,笔者曾在拙著《民国时期的北京书风》中略谈一二,限于篇幅仅作了简单的介绍,但通过翻阅史料和文献,可知金梁书法并非仅是文人书斋内的戏墨,而是一种具有独特内涵和艺术思想的书法风格。其风格的形成离不开他所处的时代和特殊的旗人身份,也正是特殊的经历和卓绝的学识为他的书法提供了丰厚的精神养料,他的篆书看似标新立异,实则取法有源,笔者试图以“西医治病”的思路剖析,探寻—下金梁书法风格形成的因缘。

遗老书家群体

1911年,清帝逊位,根据国民政府的优待条件,末代皇帝溥仪尊号不废,可以继续在紫禁城过小朝廷生活,同时一大批前清的王公后裔、满蒙人士(图2),朝廷官员拒绝出仕新政权,以此来表达他们对故国旧君的眷恋之情,因此溥仪依然是遗老们效忠的对象,北京的“小朝廷”成为他们“朝圣”的圣地和精神寄托的载体,这些遗老仍然以传统的方式觐见皇帝,并以得到“天子”的接见和赏赐为荣。但辛亥革命后,他们虽清高自居,却衣食无着,往往依靠订润卖字为生,或转变为职业书画家,或以书画自娱,成为票友式书画家。琉璃厂的店铺也纷纷挂出笔单,为他们代卖书画。遗老书家大多出生于18世纪中晚期,科举制度对他们的影响根深蒂固,在书法创作中,他们大多强调宗派出处,讲求传统继承,书法带有浓郁的书卷气。在风格上,他们并没有按照传统的帖学风格,而是呈现多重复杂的发展态势,如皇室贵胄出身的溥儒,他不仅在绘画上成绩卓著,还是中国近代帖学复兴的中坚人物;保皇领袖康有为身兼碑派书法家和理论家于一身,遗老沈曾植开辟了碑帖结合之章草书风发展先河。因此遗老书家成为清末民初北京书坛之劲旅,他们在书坛中占据着举足轻重的地位。

对于逊清遗老书法,笔者一直关注较多,而遗老中旗人的书法,笔者亦兴趣较大,并留心收集整理。作为清朝“国家根本所系”的统治阶层——旗人阶层[清代是少数民族满族(满洲族)建立的政权,其社会成员分为旗人与民人,旗人即隶属八旗组织之人,以满洲人为主体,民人则是隶属省府州县之人,主要为汉人],他们已并非入关前无论长幼,争相奋励,皆以行兵出猎为喜的骑射民族,而是随着与汉人长期的交流,出现了一批“日则校猎,夜必读书”的汉文修养较高的知识精英。经过近二百多年的交流,许多旗人不仅精通汉文典籍,还擅长书画,工于诗词,喜好收藏,甚至清末民初的一大批诗人、词人、文学家、收藏家、艺术家中即有很多旗人。在诸多的旗人遗老书家中,擅长书法者很多,但他们大多以帖学中的真、行、草诸体示人,即使偶作篆、隶,但以此名世者并不多见。而遗老金梁则以擅长篆书中的籀文为世人所知,其书法无论是在取法还是面貌上都体现出一种与众不同、迥异时流,他也曾自嘲自己的书法是“画符”,逊帝溥仪更是戏称其书法为“叉把儿字”,即使在今天对他的研究也远远不够,金梁也仅被归入学者书家范畴。

生平和经历

金梁(1878-1962),初字锡侯,后改称息侯,姓瓜尔佳氏晚号“瓜圃老人”,满洲正白旗人,驻防杭州,光绪二十七年(1901)中举,甲辰(1904)成进士,历任京师大学堂提调、内城警厅知事、奉天旗务处总办、奉天新民知府等职。辛亥革命后,历任清史馆校对,奉天省洮昌道道尹、政务厅厅长,农商部秘书等职,1962年病卒。

金梁姓瓜尔佳氏,为满洲巨族,是清初满洲八大家族之一,其祖父名观成,号苇杭;父名凤瑞,号桐山,均为杭州驻防旗人,“金梁”之得名,据其自己讲,他生于杭州新龙巷之新衙,出生时正值午夜,忽闻有车骑之声自涌金门金华庙而来,故此其父给他起名“金梁”。其父凤瑞先生“性好古金石书画,罗列一室,终日摩挲不去手”(申权《金公年谱》),他自幼耳濡目染并接受了传统的私塾教育。7岁时,正逢中法战争爆发,他翻看海上画报载中法作战图,竟“阅之感愤,日持假木刀,作杀敌状,气概凛然”。8岁时已能对成“立马吴山第一峰,从龙辽海推三杰(三杰为索尔果、费英东、图赖,均为瓜尔佳氏族)”的对联,其中豪气可见一斑。15岁时,因他学识书法兼优,为乡人所称颂,闻其至,乡人“各以一纸争索书”,后金梁参加科举考试,在最后一科廷试中,本应得中第三名,却由于其对策中有“痛哭流涕”之句,犯了慈禧太后七十万寿恩科的不祥之忌,为广东籍旗人商衍鎏所取代。

入仕后,金梁二十余岁,时值晚清末造,以慈禧太后为首的守旧势力镇压以光绪帝为首的改良派势力,“戊戌六君子”被杀,康有为、梁启超出逃国外,光绪帝被囚禁于瀛台,史称“戊戌政变”。而作为满洲瓜尔佳氏金梁感于时势,竟“伏阙上万言书,言辞激烈,指斥官闱,且直诋时相,请杀之以谢天下,万口喧传,中外名人争以一见颜色为荣幸”(汤寿潜《戊戌上书记书后》)。此“时相”,即为与慈禧太后一同发动政变的大学士荣禄,他与金梁同为瓜尔佳氏族人,后有人欲罗织金梁入狱,荣禄竟叹息说:“吾族有此才而不见用,此亦宰相之责任也,愿先约一面语传事始解。”然金梁却终不想见。而十多年后,慈禧太后以民部保举案召见金梁,再度提及此事时,尚“怒目相对”。可见在诸多的满族贵胄中,金梁算的上是一位敢言的有志之士。

光绪三十三年(1907),徐世昌调任金梁为督办京师外交巡警,到任之后,由于他“悉心筹划,调查测绘,分科并举,未月余而大致定”(《东厅文牍序》),受到了上级的赏识。后那桐主持民部事宜,亦对金梁极为推许。随后金梁跟随徐世昌赴盛京(今沈阳)任旗务司总办兼管内务府办事处事务,还担负着管理盛京宫殿之责。同时他还是较早提出将皇室收藏建立博物馆者,宣统二年(1910),他主持拟定了创办规划并起草出请旨呈文,由时任东三省总督的锡良名义具折上奏,其上折中即有“请查盛京大内尊藏宝物,即拟设博览馆”(转引自段勇著《古物陈列所的兴衰及其历史地位述评》)之建议。在赵尔巽接任东三省总督后,金梁开始研究盛京书画、掌故及满文老档,并在十余年后编辑出版了《盛京故书画录》《满洲老档秘录》等。可见金梁早年虽得罪权贵,但由于自身的突出才干和政绩,在清末官场中脱颖而出。1911年,清朝灭亡,金梁不得已离开沈阳,先赴大连,后至北京。在北京期间,他心系故国,将复辟为己任,追随逊帝溥仪,1924年,他被任命为总管内务府大臣。次年,冯玉祥将溥仪驱逐出故宫,溥仪迁往天津,金梁奔走于京津之间,后他曾一度回东北任张学良老师。1928年,奉天省政府决定创办一座“东三省博物馆”,特聘请金梁任筹备委员会委员长。1929年,东三省博物馆正是开放。1931年,“九—八事变”后,金梁曾一度出任“奉天地方维持会”委员,策动溥仪赴东北成立满洲国。

然而满洲国成立后,由于家人的反对和人事的原因,金梁并未任伪职,而是隐居天津,埋首著述,所居卧室“方不及文,局促成囚”,还自书一小联悬于壁上,“自作孽,不可活,身将隐,焉用文”。此时期他百无聊赖,思绪万千。

同时期,金梁还参与了赵尔巽在京出面组织编纂的《清史稿》工作,在赵尔巽身体健康不佳的情况下,他担任校对之职。然而他利用“总阅”职务之便,擅自增加了《康有为传》《张勋传》《张彪附传》,还将印成的一千一百部中的四百部运赴东北,这就是《清史稿》的关外本。金梁此举引起了清史馆同仁的不满,他们将留于京城的七百部全部改回原本面目,还删去金梁的“校核记”,形成了《清史稿》的关内本。也正是由于这段特殊的经历,金梁见到了大量的原始清史资料,为他编写《清帝外纪》《清后外传》《清官史略》等提供了素材。此外,金梁还参与了拯救“大内档案”的事件,在他与遗老罗振玉的努力下,八千袋“大内档案”免于当做废物处理,为后人保存了大量的明清史研究资料。

在诸多遗老中,金梁并未终身追随溥仪,和其他遗老一样在满洲国中任职,而是埋首著述,过着寓公的生活。1937年,金梁已是年过花甲的老人,面对动荡的时局,他曾慷慨赋诗:“孰料虚生六十年,生平志业两空传。救亡悔不拼孤注,偷活恨难值一钱。犬马何心徒旧恋,龙蛇同劫敢贪天。千秋再请从今始,不待重周愿早全。”(转引自刘秀荣、张剑锋、赵少峰《金梁与<清史稿>》)从中可见他晚年复杂的遗老心境。解放后,他迁居北京,在国家文物部门任顾问等职,1962年去世。

独特的书法风格

金梁的书法风格主要分为行草书和篆书(图3),从现存的书作来看,他早年受过系统的馆阁体训练,对帖学书法下过不少功夫,其最初习楷书似从唐欧阳询入手,行草书则带有一定的唐人风貌,结字和用笔存浓郁的《淳化阁帖》味道(图4),气格类晚明人书法。其习书之时,时值清末,新式印刷术尚未出现,书法学习基本上都参照刻帖,刻帖也成为新式印刷术出现之前保存历代书法真迹的重要手段,但刻帖毕竟经过勾摹、上石、椎拓等工序'其精准度与原迹存在很大距离,即使是这种“下真迹一等”的刻帖还是受到了广大士人的欢迎,以《淳化阁帖》为例,其最初只赐给近臣官登二府(政事堂、枢密院)以上者,号称“官帖”,当时即以本价已达八百贯之多。后原版焚毁,只能依靠《淳化阁帖》底本参照、增损,这也是后来的私家刻帖《大观帖》《绛帖》《潭帖》《汝帖》出现的原因,而且刻帖随着椎拓次数的增加,效果越来越差,还出现了重刻、翻刻、伪刻本,前二者往往依照原迹和旧拓,伪刻本则为凭空杜撰,这些粗劣的刻本很大程度上背离了真迹的原貌,使学习者误入迷途。但另一方面,刻本对很多未能传世墨迹的进行了复制,对书法的鉴定、考证提供了重要的参照物。然而明清两代,还是出现了一批临摹刻帖成名的书家,他们往往依靠自身绝高的禀赋超越了物质的限制,像董其昌、王铎等,他们初期均从刻本学起,最终创造出自身卓绝的书法风格,由于王铎取法的宋拓本《淳化阁帖》原镌刻于枣本之上,因此,他的书法也一直被人们打趣有枣木板味。从金梁行草书风格来分析,他早年遵从帖学,似也从这些刻帖入手,故很难摆脱刻帖对他的影响。

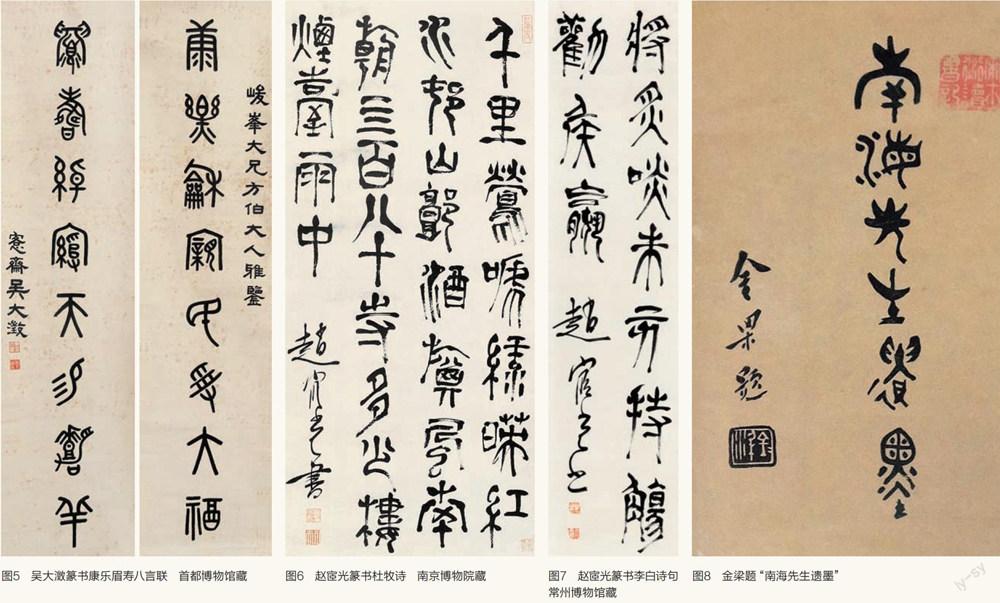

民国以卮金梁曾一度赴奉天任张学良老师,教授国文和书法。这一时期,他以擅长钟鼎、篆籀为世人所知。但从张学良篆书师承来看,金梁和张学良篆书风格差异距较大,且柯劭态撰《古籀答问书后》载:“张汉卿将军年少好学,尝从问字息庐(‘息庐应为金梁号),以此示之余,于息庐处见将军所习钟鼎文,颇似愙斋,知用力已深,息庐亦深赞其精进此道,有传人矣。息庐道德文章将军功名事业足并传百世。”(柯绍忞《古籀答问书后》)可见,张学良习篆遵从吴大潋书风,此种做法也得到了老师金梁的认可,但不知是金梁从内心肯定吴大潋(图5)书风,还是由于自己的篆书风貌太过个性化,不适宜传授张学良,此说法还有待新发现的金梁资料加以佐证。

金梁书法的成就最大者应为篆书,准确地讲为籀文。他所处的时代,是书法史上碑派风格逐渐成为主流的重要时期,其间名家辈出,擅长篆书的书家层出不穷,但从其篆书风格上看,他似乎避开了以李斯、李阳冰、邓石如为篆书正统的一派,也未受何绍基、吴让之、杨沂孙、赵之谦、莫友芝、吴大潋、吴昌硕、曾熙、李瑞清等碑派名家书风的影响,而是体现出了一种倔强的复古思想,若仅从艺术面貌来看,金梁篆书在民国时期的北京书坛确属带有很强的独创性,但如果深层次挖掘并将研究的视角转向晚明,似乎可以找到一些与他风格相近的书家作品。金梁书写篆书,用笔露锋,强调节奏的变化,不追求字体刚强的体魄,而是以帖学笔法驾驭篆籀,其风格与明末书家赵宦光书风极为近似。

赵宦光(1559-1625),字凡夫,一字水臣号广平、寒山梁鸿、墓下凡夫、寒山长。江苏太仓人,国学生,为宋太宗赵炅第八子元俨之后,精通六书,工于诗文,擅长书法,著有《说文长笺》《六书常笺》《寒山帚谈》《寒山蔓草》等数十种论著。赵宦光专精文字学,独创出“草篆”书体,朱谋里评其书云,“宦光笃意仓、史之学,创作草篆,盖原《天玺碑》而小变焉。由其人品已超,书亦不蹑遗迹”(马宗霍辑《书林藻鉴·书林记事》)。用赵宦光的话讲,“余喜作草篆,以续飞白之脉,其任率自好'若谓前无作者。或诘之日大小诸篆,何有此法?既谓之篆,惟古是遵,何得改辙?余日是说:凡事取真不取假,用实不用浮,贵自然不贵勉然。大小篆书必有大小篆器,今器异昔,何堪效颦。必如昔书,势必虚假勉然而后可。子言故是,但须出之蒙将军未作用前面后可。如以将军笔作丞相书,吾见其难为矣!古今兴革,故有不可知者,子姑执笔临楮,然后破我,未晚也”(赵宦光《寒山帚谈》),可见“草篆”为他所独创(图6、图7),在结构上参考了《天发神谶碑》,故其以“波折以行草托迹”。“草篆”用笔多垂露出锋,一改前人篆书笔画均匀的特点,而变为带有轻重、快慢、顿挫、缓急、转折、变化新型篆书风格,这种风格的优点在于活泼灵动,出锋处牵丝映带,变化莫测,为以帖学书法为根基的篆书之作,在帖学大盛的晚明书坛有着不可忽视的价值。然从篆书整个发展的历程来看,晚明时期专力于篆书者寥寥,赵宦光的“草篆”却为帖学家以帖学笔法追摹碑版的尝试,未形成独立的门派,对后世影响较小,在清代碑风大盛后,逐渐为世人所忘却,毕竟此种书体在用笔和结体上不甚成熟,代表了晚明人对复兴篆书的一种尝试。

二百多年后,遗老金梁不知受到赵宦光书风的启发,还是与赵氏有着近似的理念,从其所处时来看,他活跃于碑风大盛的清末民初时期,却选择了晚明人的篆书创作理念,再次以帖学融合篆书。从存世不多的资料中看,金梁对吴大潋篆书应持有肯定态度,但是却未见他系统的取法,加之他存世的书法多为其所独创的篆籀风格,和吴大潋书风相去甚远,因此很难找到他们二者之间的联系。

然而,与晚明时代不同的是,清末民初大量的金石资料涌现,加之印刷技术的进步,世人得见了更多的金石碑刻,大量的墨迹、刻帖、碑帖拓本、研究著作、书法学习指南、字汇、字典、杂志等报刊书籍如潮水般涌入社会,而遗老金梁曾任沈阳故宫博物院院长,并对故宫文物进行了著录和整理,以自己身份之便,见到诸多的一手金石资料,他还参与了《散氏盘》发现和整理工作,在其自撰《重拓散氏盘跋》中云:“散氏般自贡入天府,初陈列养心殿,不知何时弃置内库,外传遗亡久矣,今春正月,梁入直奉命清理,始得于库藏尘土中,众皆指为伪造之品,及捡出捧观,则赫然真器,至宝也。……铭三百五十余字,有两耳,制作古茂,中贮小册,为赵秉冲释文,官锦为囊,犹旧装也,乃请摄影全形,并选工精拓,分颁内直诸臣与诸考古家及北京大学校博物馆、图书馆等处,得者宝之,惜当时未及多拓,以广流传耳。”(金梁《瓜圃丛刊叙录续编》),能得见西周重器《散氏盘》,乃同时期的书家和前代书家的共同梦想,而金梁以其特殊的身份,不仅能见到实物,还能摩挲在手,极大地开阔了他的书学视野,为其书法创作提供了提供最直观的书学范本。

纵观金梁的书法风格,他早年师法帖学,具有扎实的帖学功底,后以工作之便,见到了诸多经典的金石资料,因此他将自身精熟的帖学笔法融入篆籀之中(图8),其创作思路与晚明书家赵宦光不谋而合。但对于如何书写篆籀,他也着独到的认识,其友人柯绍忞撰《古籀答问书后》载:“古籀失传久矣,吴愙斋独悟笔法,开前启后,为世所宗,而吾友金息庐,神而明之,更入化境,超超玄箸,卓然自成一家,古籀之法于是复传于今矣。息庐博通经史,精小学,尤善篆籀,其论古籀日,‘篆、籀不同法,天圆而地方,籀法乎天,故笔笔皆圆;篆法于地,故字字皆方,又日,‘金石文亦异趣,金文多从籀,故圆而取侧势,石文多从篆,故方而作正形,又日,‘籀得其全,故钟鼎文字左右俯仰,全器常成一气,混然无迹;篆得其偏,故碑石文字分行布格,字字务求工整,毋少通变,又日,‘籀笔务神化,其运用全在笔之心,篆守规矩,其刻画唯在笔之颖,夫古今言笔法者,日藏,日中,唯知笔锋而已,所谓颖也,其上者曰拨,日转,曰刷,知用笔腹矣,而神动天,随得心应手,能运全力于笔心者,今有几乎。”(《瓜圃丛刊叙录续编》)可见金梁对篆籀不只是一味摹写,而是通过自身的实践,总结出自己的经验,其“籀得其全,故钟鼎文字左右俯仰,全器常成一气,混然无迹”理论是他常年摩挲大篆的心得,而‘籀笔务神化,其运用全在笔之心…‘所谓颖也,其上者日拨,日转,日刷,知用笔腹矣,而神动天,随得心应手”则是他真正的书学经验之谈,较同时期的金石家更有独创性(图9、图10)。

金梁擅长古籀,书法创作强调通篇的布局,用笔挥洒自由,善用干墨、枯墨,如明末书家赵宦光一样,以行草笔意融入金文之中,但他比赵的视野更为广阔,在遍观三代金石名品的基础上,理性地加以继承,于创作中增强了书法作品的整体动感。他深知小篆及石鼓文结字务求工整,少变化的特点,故他的篆书从金文古籀入手,用自身擅长的帖学笔法驾驭,在极力体现篆书书写性的同时,通过结体的巧妙安排和用笔的丰富变化来追求笔墨的书写趣味。因此,金梁的篆书不刻意安排,得钟鼎文之神韵,纯任笔趣,以露锋为多,提按起伏较大,使其篆书字形出现欹侧之势,在民国时期的北京书坛堪称独领风骚。总之,金梁的“叉把儿字”风格,瘦劲挺拔,极富墨趣,没有受到其遗老身份的制约,而是显现出他超前的创新思维和构图理念,以一种突破沉闷传统帖学的开拓精神塑造出极具想象和发挥性的篆书风格,完成篆籀书法艺术化的进程。

纵观金梁的一生,他身经三朝,经历了时代的洗礼,在仕途上,他早年曾慷慨激昂,奋发图强,但晚年不得不生活于矛盾的现状中。但是他的学术成就和艺术成就是不朽的,他的学术著作至今仍为研究清史的必备读物,而他的书法更是得到了一定群体的肯定,因此,撇开金梁的遗老身份,他的书法还有很多的研究价值,其艺术风格也是民国时期北京书坛中的重要一支流派,值得为后人继承和发展。