年谱和艺术史研究

2015-05-30白谦慎

白谦慎

梁启超在《中国历史研究法》一书中,辟有“人的专史”篇,年谱和传记为其中的两章。我在西方研究中国艺术史二十余年,经常要参考中国学者编撰的年谱。我在研究傅山的过程中,也曾在其他学者编撰的傅山年谱的基础上,撰写过长文《傅山年谱补正》。当我用英文发表自己的论文和著作时,按照海外汉学家的惯例,将年谱译成“biographical chronology”,或“chronological biography”,如果直译这两个英文词,应为编年传记。但是,“biographicalchronology”这词在西方的语境中,通常类似中国比较简略的人物年表。西方虽然也有把一个人物的年谱编成_本书规模的,但数量比中国少许多。在中国的史学传统中,年谱很受重视,编得好的年谱,会被认为是重要的学术成果。年谱的编纂,有简有繁。作得简的,或是文献稀缺,迫不得已,或是资料甚为丰富,编撰者只举其大略。在近些年的学术风气下'许多学者取详尽一路,数十万字的年谱屡见不鲜。

中国学术重视年谱,和传统史学注重考证以及历史文献的特点有关。年谱的编撰需要很多考证工作。我的美国朋友李慧闻女士(CejiaCarringron Riely)研究董其昌,曾慨叹,中文传记经常不提供人物的生卒年和活动的具体年份,人们重视获得科举功名的日期甚于出生日期。以《明史》卷288中的“董其昌传”为例,此传没有董其昌的生卒年,除了提到万历十七年(1589)成进士外,另有四次提到年份,很多活动并未提供具体时间。《傅山全书》收傅山撰写的传记十九篇,多数没有生卒年(这样说,不排除在其他的传记文体中,如墓志铭和行状等会记录传主的生卒年,而这类传记失佚不传)。董其昌的学生王鉴,是明末清初的大画家,人们过去都是根据乾隆十年的《镇洋县志》记载的“康熙丁巳,年八十卒”来推出他生于1598年。但我和章晖的研究证明,王鉴生于1609年。类似隋况太多,“生卒年考”便成为中国传统史学中的一道风景。当考证积累多了,还可编成专著,如陈垣先生的《释氏疑年录》,、汪世清先生的《艺苑疑年丛谈》。

考订工作还要延伸到其他文献中去。文人的诗文集有按年代先后编辑的,但很多并不如此。古代信札很少有年款,大多仅有日月,有时甚至连日月都没有。对于艺术史而言还有大量的艺术作品要处理,很多作品无年款。根据内容考订无纪年的诗文、信札、书画,将之系年,就成为艺术史学者编撰年谱的—项重要工作。

为艺术家做年谱,在清代有翁方纲的《米海岳年谱》,到了现代,陈垣先生以史学大家的身份,编撰了《吴渔山年谱》,绘画大师傅抱石先生编了《石涛上人年谱》。近年来,艺术史受到前所未有的重视,艺术家的年谱也越来越多。以书法领域为例,王羲之、颜真卿、赵孟頫、祝允明、文徵明、董其昌、王铎等皆有年谱。与此同时,一些艺术史学者还在编纂年谱的同时,撰写研究专著。譬如说,薛龙春的《王宠年谱》和《雅宜山色 王宠的人生与书法》几乎同时问世。学术专著讲究论述阐发,年谱基本上录而不述,详细记录谱主生平事迹的点点滴滴,可以保存更多的原始材料,正好和学术论著互补。当一位学者编过年谱后,就会对谱主的生平事迹了然于心,做其他方面的专门研究自然能左右逢源。

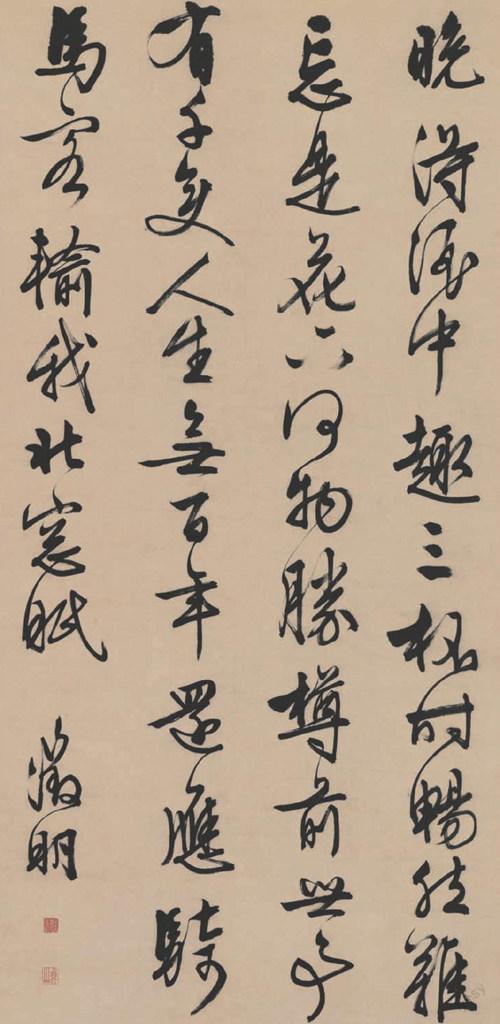

潘中华博士编撰的《钱载年谱》,是一个很有学术意义的选题。钱载是乾隆时期的重要文化和教育官员,参与了当时很多重要的文化活动,如主持中央和地方考试,为乾隆帝讲经,并出任皇子们的老师,参与纂修《续文献通考》,出任四库全书馆总阅官,主持《四库全书》的审阅,他还是卓越的诗人和书画家,加上高寿,和乾嘉时期的很多重要的文化人物都有交集。通过年谱的编撰,全面地展示他的生平和活动、他和同时代文化人物的交往,其重要意义不言而喻。

潘中华博士虽为艺术史学者,但是在编撰《钱载年谱》的过程中,对钱载一生参与的各方面的活动予以全面的关注。她广泛搜集了翁方纲、顾列星、吴应和、钱仪吉等人对《萚石斋诗集》的点评,以及钱载批《翁覃溪诗》、《樊榭山房诗》等;钱氏家族各种文献稿抄本,如《[海盐]钱氏家谱》、《庐江钱氏艺文略》、《嘉兴钱氏世藏书画录》、《[钱氏]文汇》《文汇补编》:雍乾两朝档案、奏折、实录、起居注二十余种;清代人诗文集近二百种;引用清代画史、著录、题跋五十余种:著录钱载见存和待访画作百余件。资料不可谓不丰富。

在收集大量资料的基础上,潘中华做了很多的考订工作。如《爱日吟庐书画别录》卷二著录了一通翁方纲的信札,并未写明谁是收信人,潘中华考证出此札是写给钱载的,并进一步根据国家图书馆藏钱载批翁方纲诗后所附钱载回信,考证出此信写于乾隆三十六年(1771)四月初二日。又如《昭代名人尺牍》卷二一录钱载致“草庐老前辈大人”尺牍,起首云:“自别老前辈,将五年矣。”潘中华考出“草庐”乃诸锦,并考出他于乾隆十九年(1754)甲戌以宫赞乞休归里,由此可知此札应书于乾隆二十四年(1759)已卯。不过二人自乾隆十九年(1754)之后,除此书信,再无往来。年谱将此信系于乾隆十九年(1754)六月十八日,钱载与诸锦等会饮—条之后。类似的信札考证,还有不少,在此不一一列举。

为钱载的一些无纪年书画作品系年和根据作品的上款考证收受者,也成为潘中华编撰《钱载年谱》时所必须做的一项工作。清宫旧藏有数幅钱载进呈乾隆皇帝的画作,均无年款。潘中华根据《皇清诰授资政大夫尚书房行走礼部左侍郎恩予原品休致显考萚石府君行述》,将此数幅画系于乾隆四十五年(1780)八月乾隆皇帝七十大寿和乾隆四十九年(1784)在常州迎銮两个年份。枫江书屋藏钱载于乾隆二十七年(1762)九月初七日为“东侯年长兄”绘竹菊石图,年谱考出“东侯”是钱载进士同年郑岱锺。枫江书屋还藏有钱载于乾隆二十七年(1762)十一月廿日为“H方林老先生”绘兰石通景四屏,潘中华考出“防林”是赵升。此外,对于署款钱载的书画,也存在一个鉴定真伪的问题。《钱载年谱》能够帮助我们辨伪。譬如说,日本某藏家藏有传钱载于成都贡院背临陈淳花卉卷。题识云:“……今奉使成都,馆于贡院,公余之暇,背写一通。……乾隆四十五年春二月,秀水钱载,时年七十三岁。”但是,年谱考出钱载于是年四月廿日方抵成都,此画的真伪就需要进一步研究了。这些考订工作,看似细小琐碎,但积少成多,让一部年谱坚实可信。

对于年谱的编纂,我主张在资料允许的情况下尽量做得详尽。过去常有一个重要人物有几部年谱的情况,原因之一就是前修未密,后出转精。近年来,各种大型丛书、画册、金石书画著录、拍卖图录纷纷问世,检索手段也更加方便,历史研究的文献条件得到了极大的改善。因此,古代人物的年谱编撰应该尽量详尽,争取一步到位,后人无需重编,如有少数遗漏和讹误,仅作补充纠正即可。目前这部《钱载年谱》,已达六十余万字,很是翔实。但潘中华为这部年谱所做的工作,远非目前出版的年谱可以容纳。为了控制篇幅,她不得不删去一些资料。只是有些今天看来不那么重要的信息,很可能为其他学者提供新的甚至重要的线索。中国年谱的编撰体例能够容纳琐碎的材料,一些材料如果因篇幅限制不能编入,很可能被埋没难再发掘。这也是年谱编撰者在面对取舍时常常要遇到的问题。

但是,对年谱的编撰者来说,细致地梳理过和谱主相关的资料,不管是否包含进了年谱之中,这一工作都会为今后的研究打下良好的基础。目前潘中华正在展开钱载绘画的研究,其中即将完成的《钱载的水墨花卉》—文,就利用在编撰《钱载年谱》过程中收集到的材料,对钱氏家族的绘画传统做了新的探讨。钱载既与董邦达、邹一桂、钱维城等高官有往来,又熟悉金农、罗聘及厉鹗等活跃在扬州的文人群体。加之本人工诗善画,通过他来观察并思考IS世纪中国绘画与社会文化,不失为一条很好的研究途径。潘中华正在进行的乾隆词臣画家研究,就是旨在从个案扩展到画史,更细致、综合地解读18世纪中国绘画。她在研究钱载的艺术方面的新成绩是可以期待的。

中国文人士大夫常如钱载那样,具有综合性的修养和多方面的成就。所以,许多和艺术相关的历史人物(如苏轼)的年谱过去多由其他领域的学者编撰。即使是有些艺术家的年谱,也并非由艺术史学者所作,如《沈周年谱》和《祝允明年谱》都是从事文献学的学者编撰的。这是其他领域的学者对艺术史的贡献,也是对我们的督促。近年来,由年轻的艺术史学者编撰的年谱越来越多了标志着我们这个领域处理文献水平的提高。更为可喜的是,他们在编撰年谱的基础上,努力把带有艺术史自身特点和关怀的个案研究推向深入。从这个大背景来看《钱载年谱》的出版,真是一件值得庆贺的事。