一位陶艺家的品茗空间

2015-05-30张玲芝

张玲芝

摘 要:本文讲述的是一个陶艺家是如何将他的作品生活化,使工作成为一种生活的乐趣。将作品设计、制作、文化、销售、推广与其设计的三个品茗空间互为作用。

关键词:陶艺家;茶具;品茗空间;

中图分类号:TS936 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2015)-09-00-02

引言

本文所描述的陶艺家王兴虎的陶艺工作室里的品茗空间,其工作室名为“一凡窑”,于2015年1月10正式对外开放。这是一个以手工陶瓷制作为主的工作室,其作品以茶具、花器、香器为主,通过品茗空间为载体,将其茶意生活与作品的设计、制作、文化、销售、推广紧密地结合在一起。

“一凡窑”陶艺工作室是一栋独院的两层小楼(如图1)。一楼主要是工作间和作品展厅,二楼是办公室、餐厅、休息室。其品茗空间按室内和室外、商业化和纯茶道,可分为三个:一个室外品茗空间,一个室内展厅里的品茗空间,第三个为室内独立的品茗空间。

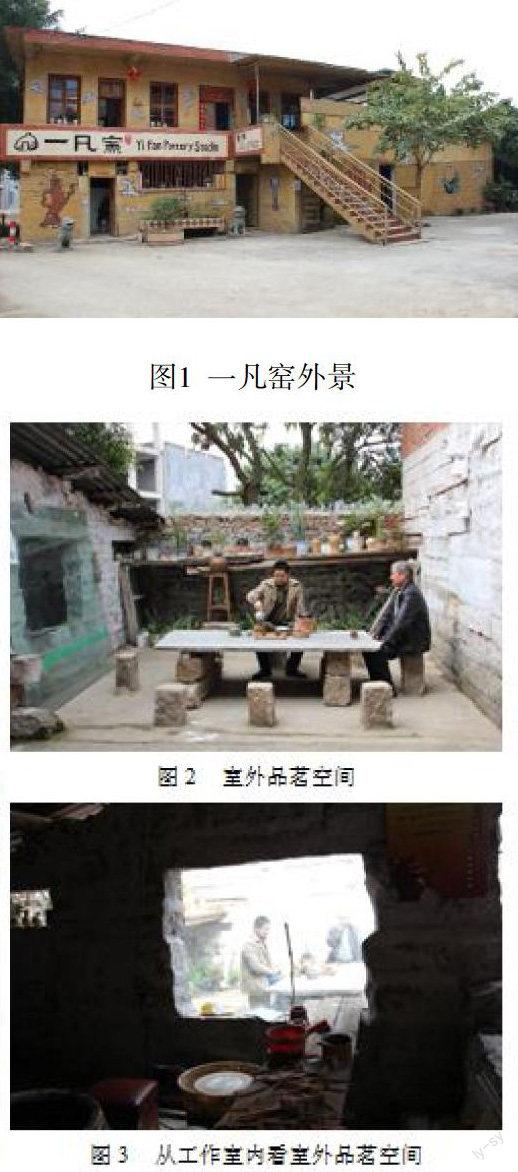

室外品茗空间位于工作室一楼的内院里,就在工作间的旁边(如图2、图3)。这里四面是墙,抬头则是天空以及墙外撑天的几棵芒果树。之所以叫它品茗空间,是因为它是依据喝茶的需求来设计的;之所以放在这里,是因为做陶生活实际的需要。一张大石板桌,周围有8个石墩凳子,石桌上常放着一个陶瓷茶盘,及相关茶具。这些常用的摆放在外的茶具以陶瓷为主,有很强的理化稳定性,不怕日晒雨淋,另外一些丝织及竹木质地的辅茶器,在泡茶之余都会被主人收纳起来放桌子下面。而煮水则分两种情况,一种是时间充裕的时候,往往主人会从附件接来山泉水,用陶炉配上生铁壶,用炭火烧水来泡茶,因其在露天的空间,所以烧炭相对来说比较适宜;另一种是时间较紧的情况(如在制陶),主人会备一个电煮水器来煮水,这样相对较简易、方便操作。

作为工作间旁边的室外品茗空间,很方便于在制作陶瓷之余坐下来泡壶茶喝。作为工作室相对开放的品茗空间,它后面靠墙搭了木架,架子上既可以晾晒泥坯,平时还可以养些喜阳的植物,架子下面则用来植养喜阴的植物。这些花草都以阳光雨露为营养,既可作品茗之余的雅赏之景,又可为插花提供素材。很多时候,每当一开窑,主人都会把热呼呼的作品拿过来先试试水,应用看看哪里有无不妥之处,再根据材料、所费的时间、烧成的效果来组配与定价。

室内展厅里的品茗空间位于一楼作品展厅内(如图4、5),两面有墙,一侧对着门口(如图6),另一侧与展厅相通,若半开放式客厅。主人在此泡茶,一方面可以照看到展厅进出情况,一方面又可与客人开放式地喝茶聊天。很多时候参观者从楼上参观完办公室和餐厅及一凡窑文化墙,再到楼下参观工作间和展厅,一圈下来走累了或是想多聊聊的朋友,就可以坐下来喝茶了。在参观之前主人已将茶具、茶、水准备好,等客人逛到这里,就可以喝到一杯适口的茶了。而其在茶具的选配上,往往会常态性地先准备一组瓷质的茶具,因为在此喝茶的人大多是来参观或是来买作品的,来的人多,其口味也各异,故泡的茶类也不同,一天之中可能要换几类茶,为了方便操作,其所配的也是有上过釉的瓷质茶具,因其在使用过程中,茶汤不易被茶具吸附,一方面便于清洗与卫生,另一方面也不易使茶串味。另外,因其为公共的品茗空间,所以在设计的时候,其离水池也很近,从其出口处左手边就是。而其煮水,也是采用较为方便的电煮水壶,这样比较符合展示与销售为主的商务的场合。

为了使其整体氛围的文化性增强,其在环境的设计上也作了特别的安排:在墙体的装饰上,主人采用了极具漳浦本土特色的剪纸艺术和高仿的古画《清明上河图》,对着展厅门口的一侧,其实是一人高半开放的墙,墙由长短不同的柜子拼起来,柜子之间又有意留出一些缝隙,使在里面的人隐约可见门口的事物,且柜子里面还可存储要喝的茶叶、可用的茶具、可吃的茶食等等。而柜子墙迎门的一边,是一个由石磨、石臼和竹子搭砌而成的流水景观,其潺潺的流水声,可以是品茗空间的背景音乐。虽然与展厅关联,但此处的地面有别于展厅,展厅地面是水泥地板,品茗空间采用的是由块状灰黑色条纹毡拼贴而成的地毯,这样可便于空间的区分,同时整个品茗空间更显得和谐统一。

品茗空间与展厅的接口处,一边是水池,可方便清洗、准备茶具,另一边则是一方书画桌,供有兴致的客人挥毫,站在此处,放眼望去就是各种展品及墙上的挂画。

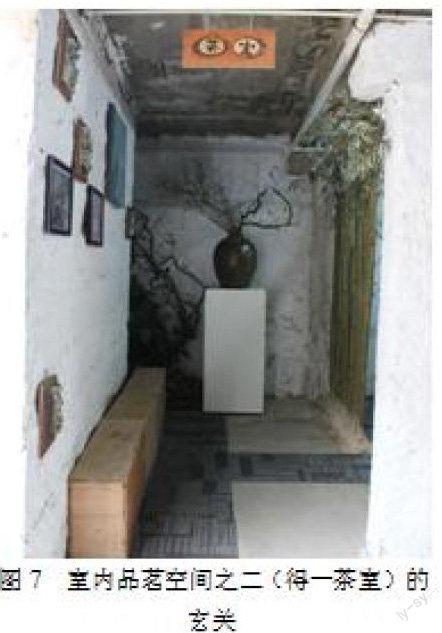

第三个品茗空间位于展厅入口的左侧,由一个玄关转入(如图7)。这里是陶艺家心灵的一块净土,且看这玄关,入口门梁上挂“茶室”两字,标识着此处的特性——品茗之所。迎面而来,触目可及,白色展台上的深褐色大陶瓮里插着曲折遒劲的枯枝与古藤,显得有力但毫无生气,展台旁边的墙角处堆砌着布满青苔的石头,石缝里插着几根枯藤,爬着一丛富有生机的绿箩缠绕其上,方寸之间,生与死、枯与润是如此的契合。

玄关一边的墙上,是陶艺家手制的几块抽象浮雕壁挂,正对茶室的墙上是一幅名为《佛说》的现代油画(如图8)。一面半通透的竹墙将玄关与茶室区隔。竹子上面还留有原生的枝,散发出清幽的竹香,在灯光的照射之下显得竹影婆娑。从竹门进入铺着地毯的茶室,左边的墙上是资深茶人蔡荣章先生赠送给主人的字——“大器无形 大音稀声”,字体稳健豪迈,笔意老练(如图9)。这句流传了千年的老子语录寄予了茶道前辈的殷切期望,也无不时刻警醒着主人的处世与创作方向。与之相对的墙上,蔓爬了几株从地上长了青斑的石缝里长出来的枯藤,其旁放置一花架,花架上是一盆时令插花,花盆是陶艺家手制(如图10)。

继续前行,就是茶席。接近茶席时有一门槛,门槛的两头分别是一个石墩,左边的石墩上放着一个花瓶,瓶里常插着一些文房雅玩。右边的石墩上则常置一香炉,通常主人会在客人入室之前,根据不同时令,点好不同气味的香,既可除湿气,去杂气,又可提神气。香尽之后,客人入席,味渐散去,炉火之上,主人已将茶水烧开。

而在此茶室喝茶,一般主人会因预约而来的客人和喝茶的季节和时间来选择要泡的茶,并配备相应的茶具和水,所以在设置上茶席靠墙的两边分别有一个柜子,一个用来备水、备具的,另一个则用来存放茶叶、茶食。门口的流水声由远及近,就当是茶室的的音乐吧。只见茶席上茶烟袅袅,只嗅到杯中茶香沁人,再细观手中的这一杯茶,盛在陶艺家亲手所制的杯中,分明感觉这份厚重的情谊,暖人心脾(如图11)。很多时候,即便没有客人来,主人也爱在这里静思,静观,静饮一壶茶。

这位陶艺家的品茗空间的存在,我觉得有三个方面的意义。一方面:在这样一个快节奏生活的社会环境中,匆忙与压力常压得人喘不过气来,作为一个陶艺家,其本身所作之事是一个让土与心的对话,它如泡茶、插花、焚香一样,是一件让人放松缓和的方式。他的这三个形式的品茗空间因地制宜,应对不同的场合和人群的需求,在陶艺家的精心设计之下,在经意与不经意间,让来访的客人达到一份身心的满足与放松。既是一种自己的修行,也是份对社会的功德呀!另一方面:作为陶艺家本身所作的陶瓷作品,主要也是围绕品茗空间中的主要器具来设计和制作,他必须了解所用的材质是否适用、健康,其制作工艺技术是否能达到设计的效果,其造型和装饰是否具有美感,其功能是否合理,所以陶艺家制茶具必须要会泡茶、喝茶;制花器必须要会插花、赏花;做香器必须要会点香、赏香,并运用到日常生活中来,这样作出的壶、杯、花器、香具等才适用,好用。就像设计汽车的人要懂汽车,会开汽车,做琴的人要懂得音乐,会弹琴一样,这样才能设计出好用的汽车,做出好用的琴。最后,作为一个兼具茶文化与陶瓷文化的空间,它将茶陶文化与作品的设计、制作、营销相结合,促使工作室走向一条可持续发展之路。