我国制造业参与产品内国际分工影响因素的实证研究

2015-05-22任燕

任燕

[摘 要]当代国际分工表现为产品内国际分工的态势,我国经济改革开放的历程也即积极参与产品内国际分工的历程。根据1992—2012年我国制造业参与产品内国际分工的程度、我国工业人均增加值及我国人均专利申请量,采用协整分析和Granger因果检验等方法,实证研究相关变量对我国制造业参与产品内国际分工程度的影响。研究结论表明,产业规模和技术水平对我国制造业参与产品内国际分工程度的影响为负,我国经济发展要重视这种负面效应的冲击,从倚重国际分工转向重视内需和国内分工。

[关键词]产品内国际分工;影响因素;产业规模;技术水平

[中图分类号]F740 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2015)01-0089-04

Abstract:The contemporary international specialization shows the tendency of the international intra-product specialization, and the history of Chinese economic reform and opening up is taking an active part in the process of international intra-product specialization. According to the extent of Chinese manufacturing industries participating in the intra-product specialization, Chinese industrial value-added per capita and patents application per capita from 1992 to 2012, the effects of relevant variables to Chinese manufacturing industries participating in the international intra-product specialization are analyzed with the help of co-integration analysis and Granger causality test. The results show that the industrial scale and technological level make negative effects on Chinese participation in international intra-product specialization. So to develop Chinese economy, we should pay attention to this kind of negative effects and turn from relying heavily upon on international intra-product specialization to attach importance to domestic demand and domestic division of labor.

Key words:international intra-product specialization; influencing factors; industrial scale; technical level

一、引言

从经济原理分析,开放条件下国际分工是世界及一国经济发展的基础。国际分工会在世界经济发展的不同阶段展现出不同的特征,当前的国际分工即以产品内国际分工为主要形态。产品内国际分工的特征在于将特定产品生产阶段的不同生产环节配置到不同国家和地区,即一国参与国际分工的基础不是基于产业或产品的划分,而是基于特定产品生产环节的划分。在产品内国际分工的大背景下,任何一国的经济发展都已经在这种开放条件下进行,我国经济改革开放三十多年的发展历程,也即积极参与产品内国际分工的历程。由于当前的产品内国际分工兼具产业间和产业内分工的特点,因此国内外现有文献对产品内国际分工影响因素的研究,体现在基于要素禀赋和比较优势的研究、产业规模框架下的研究、产业组织理论框架和企业效率框架下的研究及分工成本框架下的研究等四个方面。

对于要素禀赋和比较优势的研究,国外学者的代表性包括:Dixit et al(1982)研究了要素结构和政策变化对一国国际分工的影响[1];Deardorff(1998b)指出各国要素禀赋及比较优势会为产品内国际分工带来成本节约,并着重指出关税与产品内国际分工之间存在负向关系[2];Andrés在李嘉图模型框架下研究了产品内国际分工的动因及其影响[3];国内学者的研究包括:曾铮等指出要素结构、技术水平以及国内分工迂回度是影响产品内国际分工的基本因素[4];王中华等认为比较优势是影响我国参与产品内国际分工的重要因素[5]。

基于产业规模框架下的研究以规模经济为出发点,解释产品内国际分工产生和发展的主要动因。国外学者Grossman et al等认为,中间产品专业化生产商和一体化生产商的产业规模及效率差异是产品内国际分工的主要动因[6]。国内学者卢锋认为,规模经济、比较优势、交易成本、技术和制度是产品内国际分工盛行不可或缺的条件,此研究成为国内研究标杆式的文献[7];冯志坚指出,行业的规模经济效应与知识产权保护水平的提高是产品内国际分工的重要驱动力量[8]。

此后一些学者对产品内国际分工进行了微观层面的动因研究,主要是基于产业组织理论框架和企业效率框架下的研究,包括Helpman、Melitz、Grossman et al、Antràs et al等的观点[9-11]。囿于研究数据和方法的限制,国内学者基本未以此为视角展开研究。

基于分工成本框架下的研究,认为国际分工涉及较高的关税成本、交通成本、通讯成本、制度成本,而这些成本正是产品内国际分工存在的障碍,因此产品内国际分工的产生和盛行受这些成本因素的影响。国外学者如Krugman Arndt及Kei-MuYi等持此观点[12]。国内就此领域展开研究的代表性学者包括:徐康宁和王剑以要素禀赋和地理因素为主要视角进行研究[13];曾铮和熊晓玲指出生产要素成本和外包交易成本仍然是影响美国产品内国际分工的主要因素[4];戴魁早认为外向度和资本密集度对高技术产业产品内国际分工有着显著的正向影响[14];张纪指出产品内国际分工以比较优势的差异为基础,以交易成本的降低为条件[15]。

综合前人的研究成果,本文认为产品内国际分工的本质性特征为产业内分工而非产业间分工,要素禀赋及比较优势能较好地解释产业间分工,但在解释产业内分工上则略显不足。因此,本文将从产业内分工的视角展开研究。

二、我国制造业参与产品内国际分工影响因素的实证分析

(一)模型变量选取

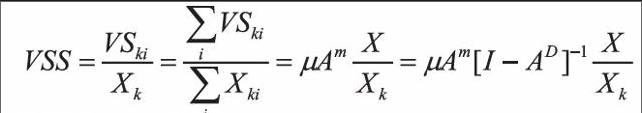

本文的被解释变量为我国参与产品内国际分工的程度。选取Hummels et al对产品内国际分工程度的测度方法,以相对量的方法衡量出口中包含的进口中间投入品的比重(Vertical Specialization Share,VSS)[16]。将VSS表达为矩阵的形式,其公式为:

k表示国家,i表示产业,X表示出口;为n个1构成的1*n维向量;为元素构成的n*n维的进口系数矩阵,表示j部门一个单位的产出所需要的来自i部门的进口中间产品投入;X为由n个产业部门出口量构成的1*n维出口向量,是各产业部门出口之和;为n*n维国内系数矩阵,是里昂惕夫逆矩阵,表示各部门进口的中间产品在国内生产体系流通并最终成为出口产品前,在各个阶段体现在国内的循环利用效应。

计算我国制造业参与产品内国际分工的程度值涉及的国内系数矩阵分别来自我国历年的投入产出表(1992年、1997年、2002年、2007年、2010年);涉及的各产业进出口数据来源于联合国贸易统计数据库。我国制造业参与产品内国际分工的程度见图1,1992年之后我国制造业参与产品内国际分工的程度上升较快,但在2004年后开始下滑,至2012年已跌至与2000年的程度相当。

由于产品内国际分工更多体现为产业内国际分工的特点,因此决定产品内国际分工的影响因素应从产业内国际分工的角度分析,而国际分工理论认为产业规模和技术水平是决定产业内国际分工的重要影响因素。因此本文的解释变量为我国人均工业增加值(2005年美元不变价,记为IND2)及人均专利申请量(每千万人,记为PATENT),分别代表我国制造业的产业规模和技术水平。相应数据来源于世界银行数据库。我国参与产品内国际分工的程度及其影响因素见图1。

为避免异方差现象和数据的剧烈波动,在实证分析中对所选择的变量均取自然对数形式,分别记为lnVSS、lnIND2、lnPATENT,相应的一阶差分记为ΔlnVSS、ΔlnIND2、ΔlnPATENT。为了定量研究我国参与产品内国际分工的影响因素,采用协整分析的方法,对时间序列变量进行平稳性检验、协整检验并进行脉冲响应函数检验及Granger因果关系检验。样本期间为1992—2012年。

(二)平稳性检验

为防止伪回归现象,首先对我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素进行ADF稳定性检验。使用Eviews6.0软件,对我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素的原序列与一阶差分进行平稳性检验(见表1)。

表1表明,当置信水平为5%时,我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素是不平稳的,不能简单做回归。但我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素的一阶差分是平稳的,根据协整理论,我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素之间可能存在长期稳定的比例关系。

(三)协整检验

为避免虚假回归,对我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素进行Johansen检验(见表2)。表2第一行和第二行概率为0.0000,表明拒绝两个变量不存在协整关系和最多存在一个协积变量的原假设;第三行概率为0.4001,表明接受两个变量之间最多存在两个协积变量的原假设。Johansen协整检验的结果表明,在5%的显著性水平上,我国制造业参与产品内国际分工的程度、产业规模及技术水平之间存在长期均衡关系,可以建立误差修正模型。

(四)脉冲响应函数

由于误差修正模型在实际应用中是一种非理论性的模型,因此往往难以直接分析一个变量对其他变量的影响,加上本文模型存在2个协积变量,经济意义的解释将更为复杂,因此直接用脉冲响应函数来说明,分析该模型受到某个变量的冲击时对系统的动态影响。建立我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素的冲击响应模型,分别给lnVSS、lnIND2、lnPATENT当期一个标准差的新息后,lnVSS的脉冲响应曲线见图2。脉冲响应曲线的横轴表示冲击作用的滞后期数,其单位为年;脉冲响应曲线的纵轴表示脉冲响应函数值。

图2-1说明我国制造业参与产品内国际分工的程度对其自身的一个标准差新息为正向反应,反应没有滞后,在第一期即达到最高值,随后对新息的反应呈平稳趋势;图2-2说明工业产业规模对我国制造业参与产品内国际分工的程度影响作用较小,但整体为负向影响;图2-3说明工业技术水平对我国制造业参与产品内国际分工的程度影响作用为负,并随着我国工业技术水平的提高负向影响作用有扩大的趋势。

(五)Granger因果检验

建立我国制造业参与产品内国际分工的程度及其影响因素的Granger因果关系检验模型(见表3)。表3说明,在10%的置信水平下,我国工业的人均增加值和我国人均专利申请量是我国制造业参与产品内国际分工变化的Granger原因,结合脉冲响应函数,我国工业的人均增加值和我国人均专利申请量对我国参与产品内国际分工的程度是负向影响。

三、结论

本文的研究结果显示,我国工业的人均增加值和我国人均专利申请量对我国制造业参与产品内国际分工程度的影响均表现为负效应,我国人均专利申请量的影响作用高于我国工业的人均增加值。此外,我国制造业参与产品内国际分工的程度对自身的影响力较大,表现为明显的惯性作用。

随着我国产业规模的扩大和技术水平的提高,之前依靠进口的中间产品和半成品将越来越多地转为国内生产,加上我国制造业参与产品内国际分工程度的惯性作用,我国制造业参与产品内国际分工的程度将急剧下滑。因此,这要求我国经济发展应从倚重国际分工转向重视内需和国内分工。此外,由于产品内国际分工是现阶段我国制造业参与国际分工的主要形态,并存在出口效应、就业效应、技术溢出效应等,在我国制造业参与产品内国际分工的程度急剧下滑期间,无疑会对国内经济产生一定的负效应。高度开放的产业和地区尤其要重视这种负面效应的冲击,迅速而有效地将国际分工转为国内产业或地区分工,避免出现我国制造业参与产品内国际分工程度下降所引致的经济下滑。

[参考文献]

Dixit A K, Grossman Gene M.Trade and protection with multistage production[J].The Review of Economic Studies, 1982(49):583-594.

Deardorff, Alan V. Fragmentation in simple trade models[R].Research Seminar in International Economics, Discussion Paper (The University of Michigan, School of Public Policy), 1998, No.422.

Andrés Rodríguez-Clare. Offshoring in a ricardian world[R].NBER Working Paper, No, W13203, 2007.

曾铮,熊晓玲.生产“零散化”、生产成本和离岸外包:一般理论和美中印三国的经验研究[J].世界经济,2008(12):37-47.

王中华.中国工业参与国际垂直专业化分工的技术进步效应分析[J].中央财经大学学报,2009(9):67-72.

Grossman Gene M, Helpman, Elhanan. Outsourcing in the global economy[J]. Review of Economic Studies, 2005(72):135-159.

卢锋.产品内分工[J].经济学(季刊),2004(1):55-82.

冯志坚.垂直专业化的决定因素与国际贸易—基于中国工业行业数据的经验研究[J].统计与信息论坛,2012(12):62-67.

Helpman E, krugman P. Market Structure and Foreign Trade[M].MA:The MIT Press, 1985.

Melitz J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica.2003(71):1695-1725.

Grossman Gene M. Helpman. Elhanan managerial incentives and the international organization of production[J].Journal of International Econmics, 2004(63):237-262.

Paul, Krugman. Growing world trade: causes and consequences[J]. Brookings Papers on Economic Activity,1995(1):327-362.

徐康宁,王剑.要素禀赋、地理因素与新国际分工[J].中国社会科学,2006(6):65-79.

戴魁早.中国高科技产业垂直专业化影响因素研究—基于各种产业和各地区面板协整的实证检验[J].财政研究,2011(5):89-100.

张纪.产品内分工条件下中国新型工业化模式探索[J].现代经济探讨,2011(11):9-13.

Hummels David, Ishii Jun, Yi Kei-Mu. The nature and growth of vertical specialization in world trade[J]. Journal of International Economics, 2001(54):75-96.

[责任编辑 王艳芳]