城乡一体化的“关山模式”研究

2015-05-22彭忠益李畅夏全珍

彭忠益 李畅 夏全珍

摘 要:为走向城乡一体化,湖南省宁乡县经过近十年的试点探索,形成了有地方治理特色的“关山模式”。其成功的因素在于:构建可持续发展的产业布局、通过多渠道促进社区融合、优化社区基础条件和生态环境,最终保障社区居民增收这个根本目的的实现。经过探索,在产业发展、社区融合、基础环境、居民增收四个要素之间形成了良性循环。这种主要依靠内部资源整合及地方治理而走向城乡一体化的发展模式,是对以往“以城带乡”发展模式的升华,将给其他地区的城乡一体化实践提供参考。

关键词:城乡一体化;资源整合;地方治理;关山模式

作者简介:彭忠益,中南大学公共管理学院教授,博士生导师,牛津大学访问学者(湖南 长沙 410083)

李 畅,中南大学行政管理专业研究生(湖南 长沙 410083)

夏全珍,中南大学行政管理专业研究生(湖南 长沙 410083)

一、问题的提出

城乡一体化是推进我国城市化和现代化建设的必由之路,它是破除城乡二元结构、缩小城乡差距、实现城乡共同繁荣的根本途径。自党的十六大第一次明确提出统筹城乡经济社会发展的方略以来,党的历届全会都十分重视城乡一体化的议题。党的十六届三中全会提出“统筹城乡发展”的思想,十六届四中全会提出“工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展”的取向。党的十七大提出形成城乡经济社会发展一体化的新格局,十八大指出:“城乡发展一体化是解决‘三农问题的根本途径”,十八届三中全会提出必须健全体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系。这为进一步推进城乡一体化工作提供了新的思路和方向。

近年来,城乡一体化的主题在学界和实务界都引起了广泛的重视。在学界看来,城乡一体化并非某单一学科的概念,而是蕴含了丰富的理论与实践内涵。学者们主要从地理学意义、经济学意义、文化意义的等方面对城乡一体化进行阐释。

杨培峰提出城乡一体化是“自然—空间—人类”良性循环系统{1}。邓丽君提出,城乡一体化是城市化进一步发展的必然趋势,是发展城乡经济、消除城乡差别的重要途径{2}。随着全国各地城乡一体化改革实践的深入,其研究内容也趋于完善,研究成果更加丰富。薛雪提出城乡一体化应包括以下几方面的内涵:城乡一体化的最终目标是实现城乡共同繁荣与均衡发展,并且城乡的互融发展应是全面可持续的{3}。何冬妮等认为城乡一体化的内涵丰富、涉及范围广,认为推进城乡发展一体化需在政府主导下着力破解“三农”问题,城乡发展一体化也不等于城乡一样化{4}。总体而言,城乡一体化就是在尊重发展差异的基础上,将城乡作为一个整体统筹规划、综合布局,以促进其生产发展有机互补,生活水平大体相当,现代文明广泛扩展,城乡居民共享现代文明生活方式,城乡经济社会共同发展的过程{5}。通过城乡一体化,广大农民能够享受到与城镇居民同样的文明和实惠,城乡居民整体幸福指数能进一步提升,整个城乡经济社会可以实现全面、协调、可持续发展。

城乡一体化建设在地方层面同样得到了不断探索和创新。苏南地区早在1983年最先使用城乡一体化这一概念{6}。近年来,伴随改革的推进及深入,各地涌现出多种发展态势良好的城乡一体化模式。有学者提出我国有代表性的四种城乡一体化模式,包括珠江三角洲“以城带乡”模式;上海“城乡统筹规划”模式;北京“工农协作、城乡结合”模式;以乡镇企业发展带动城乡一体化的苏南模式{7}。近年来,又涌现出成都的“以城带乡,城乡互动”的城乡一体化模式{8}和重庆的“大城市带动大农村”模式。

从各地的实践来看,大部分典型的城乡一体化模式都发生于大城市周围,动力往往来自于大城市,依靠城市政府的行政推动,体现的是“以城哺乡”或“以城带乡”的以城市为中心的逻辑。但是,在我国广袤的农村区域,背靠大城市、由城市主动展开援助的机会和条件并不多,他们在推动城乡一体化建设时往往并不完全具备这些外部条件。那么,是否存在这样一种城乡一体化模式——主要依靠整合内部资源,优化地方治理来实现城乡一体化呢?如果存在,这种具有地方发展特色的城乡一体化模式又应该具备哪些因素呢?为了回答上述问题,本文特选取湖南省宁乡县为研究对象,通过案例分析的方法来进行研究。

二、案例导入

湖南省宁乡县金洲镇关山社区,是一个位于长沙城西的普通社区,原为贫困落后的农村区域。在国家城乡一体化发展政策的指引下,金洲镇重点打造以关山社区为核心的城乡一体化示范区,该社区主要依靠自身资源谋求发展,通过转变治理方式来实现城乡一体化。

1. 关山城乡一体化的基础优势

关山社区位于长沙市两型社会建设大河西先导区核心区域,隶属于宁乡县金洲镇,东距省会长沙24公里,西距宁乡县城11公里。区域面积为4.94平方公里,共辖16个居民小组,626户,2 660人。紧临长常高速、长石铁路和金洲大道,交通便利,地理位置优越,具有良好的区位优势。

从生态环境来看,关山社区坐落在一片青山绿水之中,被八曲河湿地、卧龙湖泊、青年湖河道等众多自然景观环抱,山青水秀,鸟语花香。拥有别具一格的生态资源优势。

从人文环境来看,关山社区因为关羽战长沙曾在此屯兵而得名。该地有着悠久的儒、释、道三家历史文化传统。是清代著名经学家、教育家王文清的故里;又是佛教协会会长一诚大师的出生地;还因为关羽的关系承载着道教文化。关山的这种区位文化特征使其既具有包容性,也传承了敢为人先的湖湘文化巨大优势。良好的人文条件,为关山推进城乡一体化发展提供了良好的基础。

早在2010年初,长沙市委、市政府就制定了《推进城乡一体化发展纲要》,明确指出城乡一体化发展是把城市和农村作为一个有机整体,促进城市与农村资源优化配置和转化利用,推动城市与农村之间统筹协调和共同发展的过程。正是因为有政策的引导及保障,关山规划先行,合理布局,形成了主要依靠内部资源整合和地方治理的城乡一体化发展模式,并明确提出要将关山打造成“全国城乡一体化建设的示范窗口”。

2. 关山城乡一体化的治理过程与效果

经过三年多的努力实践,关山社区探索出一条以整合内部资源、优化地方治理为核心的颇具地方特色的城乡一体化发展新路子。

(1)关山城乡一体化的治理过程

按照可持续发展的战略规划和设计,关山社区城乡一体化治理经过了三个阶段:

第一是起步阶段(2009~2010年)。这一阶段主要是以完成规划编制、资源整合、启动一期集居点、建设核心区及农民新村、推动农村产业发展等工作为核心。关山镇政府先后编制了《关山推进城乡一体化发展总体规划》、《国土综合整治实施方案》及土地利用、农民集居、道路交通、产业发展、农田水利、公用设施、生态保护等子项目规划;2009年,关山成立了土地专业合作社,开始着手进行土地整理;农民集中安居工程建设规划为一期68户统规统建(统一规划统一建设),180户农户统规改造(统一规划、统一改造),二期385户统规自建,在联点领导和金洲镇党委政府的指导下,开始启动一期集居点的建设。

第二是突破阶段(2010~2011年)。这个阶段的工作重点集中在一期集居点建成、农民新村初具规模、核心区初步建成、产业发展实现突破、农村土地节约集约利用形成基本模式。关山为了更好地集约节约土地,在青年湖畔建成一期集居点,统一建成具有徽派建筑风格的功能齐全的花园式宜居小区,积极引导农民置换入住;确定新建房屋价格并进行置换,按置换价每平方米1 000元,成本价每平方米1 400元作价,给予农民集居奖5 000元/人,节地奖2万元/亩,换地奖1万元/亩,以及旧房折价补偿、室外设施补偿、房屋装修补助、搬迁补助等“四补”为主要内容的旧房换新房置换办法,积极引导农民置换入住,一期成功搬迁67户。整合各部门项目资源,配套建设了农民集居点的基础设施,积极完善各项公共服务配套设施,整体提升了关山的区位优势。关山在集约节约出的土地资源基础上,形成了生态高效农业、休闲观光旅游业和现代商贸服务业的产业链,集体经济多元发展格局初步形成,在政府的政策支持下形成了以湖南绿合生态农业企业和金洲茶叶公司为龙头的生态高效农业企业,实现了产业发展的突破。

第三是提升阶段(2012~2013年)。这个阶段的建设工作主要是,发展休闲旅游产业、启动二期农民集居点建设,新村庄建设形成示范、新农民收入显著增加、新农村发展形成模式。在优越的地理区位和便捷的交通条件的基础上,再加上现代高效农业的发展,商贸服务业的促进以及配套基础设施的完善,关山在2013年9月成功申报国家4A级旅游景区,有效拉动当地产业经济的发展。关山年接待游客20万人次以上,营业收入达6 700余万元;成功吸纳农村剩余劳动力的就业,实现当地农民的增收。2012年,关山实现社会经济总产值3.7亿元,农民人均纯收入达到2.06元。

(2)关山城乡一体化的治理效果

经过发展,关山社区城乡一体化的治理成果,可以通过以下三个方面呈现:

一是当地的基础设施建设得到夯实,生态环境得以优化。政府将当地开发公司获得的80%的收益返回到当地的基础设施配套建设中,反哺关山的发展,建设了一系列的诸如污水处理池、绿化带、生态护坡、安全用水工程等环保基础设施。区域环境的改善,吸引了更多社会资本的涌入,为关山今后更好的可持续发展和拉动周边地区的经济发展奠定了基础。

二是创新土地要素的使用,使其价值与效益得到提升。通过优化投资环境,把集约节约出来的农地投入市场进行规模化经营,建成生态高效农业产业,带动农民的财产性和工资性收入的增加。关山通过4个1 000亩的基地和两个轻工企业以及一个世界名品茶花园,解决当地剩余劳动力就业500余名,提供农民工资性收入1 000余万。

三是创新发展乡村旅游业,为城乡一体化建设提供新的驱动力。政府充分挖掘关山的自然、人文资源,与湖南省优势旅游对接,形成旅游节点,搭建共享平台。通过乡村旅游的创新发展,进而带动关山的城乡一体化建设。关山按照国家4A级景区标准进行旅游的配套基础建设,提升了旅游的品质和景区的品味。近年来,关山接待的游客量大幅提高,2012年达25万人次,乡村旅游收入达两千余万元。

迄今,关山社区的整体面貌焕然一新,产业发展欣欣向荣,人民生活日渐文明富裕,关山社区的城乡一体化工作取得了显著的示范效应。自2010年以来,累积接待国内外参观考察城乡一体化“关山”模式团队6 000余批50余万人次。

三、城乡一体化“关山模式”的四维协同治理机制

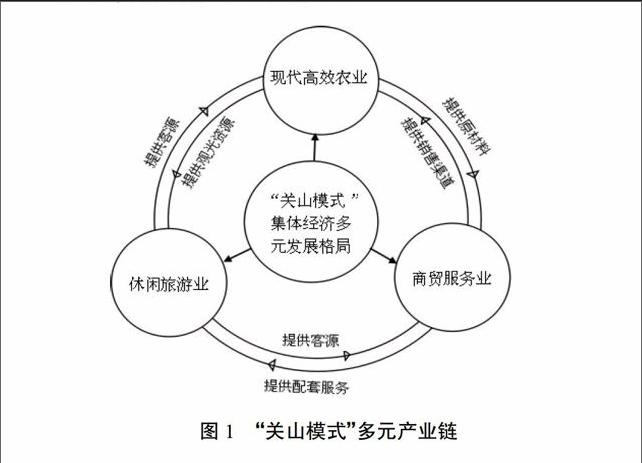

在推进城乡一体化进程中,关山社区主要通过整治基础环境和生态环境、实行社区自治以优化经济发展环境来完成“暖巢”这一前提性基础,再通过大力招商引资引来“凤凰”,构建由现代高效农业、休闲旅游业和商贸服务业构成的产业链作为经济支撑,从而完善农民长效增收机制,最终形成涵盖产业发展、社区融合、基础环境、农民增收四个方面的城乡一体化“四维协同”的治理机制。

1. 整合当地优势资源,推动产业多元发展

在城乡一体化过程中,关山社区充分整合、利用当地资源,将本地单一的产业格局进行多元化发展,逐步形成生态高效农业、休闲观光旅游业和现代商贸服务业的产业链,在经济产业布局上实现与城市的接轨。

其一是发展现代高效农业。关山社区按照特色、生态、高效农业的发展定位,先后建成优质水果基地、生态茶叶基地、无公害蔬菜基地和生态养殖基地四个千亩产业基地。相对于传统的水稻种植,葡萄、芦笋、茶叶等农作物的种植大大提升了关山社会资本的利用率。其中,当地金洲茶叶有限公司的茶叶远销俄罗斯,获得金奖,从一个本土化的农业企业逐渐成长为一个自主品牌。这些特色优势农业产业不仅直接推动了当地经济发展,还提供了大量的就业机会以及旅游资源。

以前种一亩水稻,还在旱涝保收的前提下,最多的纯利不会超过一千块一亩。那么我们现在种植的葡萄,达到了22 000一亩,最好的达到了三万多,最低的达到一万七千多,平均起来有二万二千的样子,是搞水稻的22倍了。(CM1)

其二是发展休闲旅游业。关山发挥当地良好的自然环境、深厚的人文底蕴、蓬勃发展的休闲农业资源,大力发展乡村休闲旅游业。目前,关山景区已顺利通过省检和国检成为国家4A级景区,并成立了关山旅游开发公司,关山社区以集体资产入股占股30%,与镇政府共同对关山旅游区进行经营管理,按股份比例分红,使旅游消费成为村级集体经济健康发展的新模式。旅游业的发展不仅拉动了当地经济、带动农民就业及增收,还带动了周边区域的土地增值。

乡村旅游第一能增加农民的收入,关山每年旅游的收入有近两千万。比如旅客到农家吃饭,这个收入就直接到农家个人了。第二个作用就是,旅游业带动产业,比如今年葡萄熟了后,在近20天里就卖了几百万,价格比市场高很多。(CG1)

其三是发展商贸服务业。关山社区将节约出来的土地资源用来招商引资,至2012年已落户多个10亿元以上的项目。为了保证农民的收入和可持续发展,在企业获得土地承包经营权后,关山以征地价格的1.5倍集中为安置群众建设每人10平方米门店,打造一个前店后院的集体经营性资产,由土地合作社统一出租,安置户和合作社坐收租金。关山社区还扶持当地30多户农户经营农家乐,并提供一定数量经营所需的桌凳等物资,完善了产业发展链,直接增加了农民收入。

2. 培育社区自治组织,促进城乡居民融合

城乡一体化不仅体现在城乡经济的统筹发展,更体现在城乡居民的相互融合。在由村庄向社区转化的过程中,为了让当地居民更好地适应并融入变革后的新环境,关山积极培育居民自治组织、创新城乡居民集居方式、塑造社区核心文化,强化居民的主人翁和共同体意识。

一方面,关山社区为了促进当地居民经济生活的整合融入,建立了一些自治组织,如土地专业合作社、葡萄专业合作社等。2009年,为推动农村土地的合理流转及综合开发利用,关山社区成立了土地专业合作社,农民以土地入股并选举产生社长和理事,协商制定规章制度。至2013年,关山基本上实现了在自愿前提下,农户土地全部向土地合作社流转。土地合作社对土地进行统一流转,集体和农民根据流转土地数量获得相应股权,从而推进土地的规模化、产业化经营。关山还根据需求,按照“公司+基地+农户”的模式,成立了农民专业合作社,为现代高效农业的发展和规模化提供必要的信息和技术指导。

葡萄专业合作社是我们农民自己成立的组织,由农民自愿申请加入。它有专门的机构,如社长、副社长、理事会成员,社长和理事都由参加合作社的农户选举产生。合作社有它自身的规章制度,如奖惩制度等。合作社不但聘请教授之类的技术人员过来指导葡萄种植,而且还指导葡萄定价和统一销售。(CM2)

另一方面,关山创新居民集居模式,探索出X+1新集居模式,打造“生产-居住型”社区。关山通过集体土地名义,以每1个农村家庭与3至4个城镇家庭为一个单元进行城乡集居,并在集居区周边配套耕地,让农民将耕地上农业产品直接定向供应给单位内城镇家庭,使其农产品直接商品化,促进城乡相互融合。关山社区九溪小镇便是对该模式的践行,取得了不错的效果。

此外,城乡一体化建设打破了关山原本松散的居住方式,代之以集中居住。为了培育当地居民对新社区的归属感和认同感,关山社区有意识地挖掘和弘扬本地文化——利用“关山”地名的历史渊源,塑关公像、建关圣庙,弘扬关公忠义文化,增强当地居民的自豪感和凝聚力。

3. 完善社区综合治理,提升自我发展能力

不管是产业多元化发展,还是社区自治与融合,最核心的是“人”的问题。为了保证城乡一体化的顺利推进和可持续发展,关山从组织建设、基础建设和生态建设方面着手,优化社区综合治理,为发展提供了基础性保障。

首先,在组织建设方面,关山从干部队伍、党群干群关系确保城乡一体化工作顺利推进。关山社区通过“公推直选”的民主路径来选举两委班子,通过严格的无记名投票选举,保证了领导班子产生的公开公正性,也为城乡一体化过程中领导工作的开展奠定了良好的群众基础。为了增强干部的可信度和干群之间的凝聚力,关山社区全面推行干部联组包户制度,明确每位村干部联系2个组,印发工作联系卡,规定干部第一年内认识自己联点范围内30%以上的户主,三年内达到100%。目前,关山已实现了干部认识自己联点范围内所有户主这一目标,干部获得了群众理解和支持,极大地密切了干群关系。

其次,加大基础设施、公共产品和服务等方面的投入,夯实发展基础。关山新建成了村民服务中心、游客接待中心、村卫生室等基础设施,同时为改善就学条件购置配备了不少教学设施,此外,在交通、水利、饮水安全等方面都进行了积极的改善,给农民带去了最实际、最直观的好处。为更好地改善农民生活,关山在加大基层民生保障投入力度、引导广大村民参加新农保和城乡养老保险的同时,还高度关注困难群众,如新建关山敬老院,慰问帮扶村里的老弱孤残等。

比如我们七组那个人,家里有五个人吃饭,四亩多地。村里一是给他搞低保,五个人就有600一月。其二帮助他搞点劳务输出,比如和租地老板协商,让他老婆来做除草的工作,增加收入。到了过年过节,村干部就拿些油、米到他家去慰问。比如还有个盲人家庭,两个小孩都是盲人,通过六次走访,了解他家经济状况,带了一千元解决了茶园肥料的事情,还给小孩联系了一个按摩的工作。(CM5)

最后,维护好可持续发展的生态基础。一方面,关山大力整治内部生态环境,如开展环境综合整治工程,在村内主干道沿线定植绿化苗木,装设太阳能路灯,建设人工湿地、污水处理池、垃圾池等,又如推广有机肥、太阳能杀虫灯、生物农药等农业绿色技术,倡导农民使用绿色产品。另一方面,抵制外来的生态破坏,关山在招商引资的过程中,特别强调外来企业对当地生态环境的保护,要求引进的企业必须自建设备进行污水处理。

4. 提高农民创收能力,逆转进城劳动力返乡

与大多数模式通过“引导农民居住向城镇集中”{9}、农业劳动力向城市工人转移来实现农民就业增收的道路不同,关山社区通过多种方式帮助农民尽可能就地就业,而不需离家进城务工。关山社区在进行城乡一体化后,甚至出现了农民返乡现象,同时也使农民拥有“租金”(土地转包和出租收入)、“股金”(以宅基地和土地承包经营权入股分红)、“薪金”(就业收入)和“保障金”(养老、低保和医保)等“四金”的稳定收入。

以前我们村大部分都要出去务工,2006年之前是371人在外务工,到现在只有82人在外务工,都回来在家门口工作了。(CM6)

关山主要通过以下三种方式促进农民的就业和增收:

一是土地资源资本化,增加农民的财产性收入。关山引导农民将土地流转到合作社,再由合作社流转到项目业主。在此过程中,遵循“以农民为主体、兼顾各方”的利益分配格局,充分尊重和保护农民财产权利。这将原本分散的土地资源进行集约利用,在促进土地资源资本化的同时,农民的土地权益股权化,可从中获得租金和股本红利,切实增加了农民的财产性收入。

二是单一产业多元化,增加农民的经营性收入。关山按照“公司+基地+农户+合作社”的模式,大力发展休闲旅游业和现代生态农业,促使土地向高效生态、规模经营的农业生产模式流动。关山通过给予补助、开展技能培训、提供技术指导等措施,支持70多户农民调整结构种植葡萄,扶持30余户农民经营农家乐,在推动了产业转型的同时,大大增加了农民的经营性收入。

在2005年之前,当地农民主要的就业方式是种植水稻和外出务工,而城乡一体化建设后,农民通过各种方式在家乡就业,或经营门店、农家乐,或就职于附近的企业,又或者受雇于个体种植户。2005年之前,我们关山人均年收入是2 471元,通过社会主义新农村建设和城乡一体化建设,到2012年,人均年收入达到了20 600元。就拿我家来说,原来一年大概是两三千的收入,现在每年有二十多万,翻了十倍。(CG2)

三是农民就业充分化,增加农民的工资性收入。关山通过推行优惠政策引进多家企业,活跃了当地经济,增加了就业机会。关山在招商项目推进过程中还成立了创业办,通过对失地农民进行扎实的技能培训,帮助其就地就业,让失地农民转型成为产业工人和物业工人,实现农民失地不离家、失地不失业,增加了农民的工资性收入。创业办成立至今,已解决了500余名农民的就业问题。

比如农民搞农家乐,政府提供部分配套家具;上级政府给部分农民提供了培训,并推荐就业,比如推荐到三一重工或纸厂;第三是葡萄园,政府请了著名的教授从土壤适应、市场喜好、品种选取等多方面进行了分析,给农民做技术培训,茶园和水利建设则请了县农业局的技师来指导和培训。(CM7)

社区和镇政府为农民增收提供了很多支持,成为提升村民创收能力的帮手。

四、城乡一体化“关山模式”的结论与启示

“关山模式”的成功实践表明,城乡一体化除了工业反哺农业、城市反哺农村及类似的以城带乡路径,通过整合农村内部资源、优化地方治理及发展环境来推动城乡一体化具备一定的可行性,“关山模式”在这方面做出了有益探索。

就“关山模式”的经验来说,城乡一体化成功的因素在于:要充分利用当地既有的宝贵资源,发展“多元产业链”,带动农民就业和创业,以提升农民增收能力为根本目标;积极培育居民自治组织、塑造本地核心文化以促进社区融合,为城乡一体化发展提供有力保障;通过社区治理和生态建设优化社区环境,保证可持续发展的基础环境。通过这四个方面的工作,在产业发展、社区融合、基础环境、农民增收之间形成一个相互促进的持续循环(见图2)。

但是,不可否认的是,“关山模式”的产生和发展也具有其特殊性。如关山之为“关山”有其特定的历史背景——关羽战长沙曾屯兵于此,这也是关山发展其旅游业的核心资源之一。但特性中包含着共性,“关山模式”作为城乡一体化的一次成功探索,对其他地区的发展提供了启示。

首先,要立足当地,进行科学规划。要实现长久的发展,在无法过多借助外在推力的情况下,应该充分整合、利用既有资源。将对以“城”带“乡”的逻辑,转向思考本身的优势和特点,立足当地现实,充分利用已有资源,进行科学定位和合理规划,也能够产生一定的效果。

其次,要创新机制,促进持续发展。“关山模式”的成功之处不仅在于其发展基础的内生性,也在于其发展前景的持续性。为保持发展源源不断的动力,关山着重创新机制,盘活资源,促进“关山模式”的持续长效发展。其产业发展机制的创新,使关山原本单一的产业结构多元化,促进了关山产业间的互动互助;居民集居模式的创新,将城乡居民融合为一个共同体,维持了关山社区的长治久安;农民转型机制的创新,改变了失地农民就业的被动状态,保证了农民的长效增收。这些都是值得其他地区学习的经验。

最后,协调发展是基础,做好人的文章是关键。推进城乡一体化,促进农村与城市的接轨,不仅要追求经济发展水平的城乡齐头并进,更要在基层民主建设、社会事业管理、自然生态环境等方面促进城乡的协调发展。关山在狠抓经济发展的同时,强化以人为本的社会管理和服务,切实保障了农民的权利,带动了农民的积极性;通过入股和再就业的方式提高了农民的收入,服务了“人”这个最终目的,这是推动城乡一体化的最终目标。只有如此,才能保证城乡一体化政策的初衷,使得城乡一体化发展更具全面性、持续性。

注 释:

{1}杨培峰:《城乡一体化系统初探》,《城市规划汇刊》1999年第2期。

{2}邓丽君:《城乡一体化之我见》,《现代城市研究》2001年第2期。

{3}薛雪:《城乡一体化的科学内涵》,《科技智囊》2009年第3期。

{4}何冬妮、张飞:《关于城乡一体化的研究综述》,《人民日报》2010年第12期。

{5}吴晓林:《城乡一体化建设的两个误区及其政策建议》,《调研世界》2009年第9期。

{6}景普秋、张复明:《城乡一体化研究的进展与动态》,《城市规划》2003年第6期。

{7}冯雷:《中国城乡一体化的理论与实践》,《中国农村经济》1999年第1期。

{8}成都模式:主要表现为以中心大都市与区域重点城镇为核心点,逐步以圈层扩散式向外发展,走大都市带动型的城乡一体化发展道路。

{9}周晓益:《城乡一体化的“成都模式”研究》,西南交通大学硕士学位论文,2008年。

Study on Urban-rural Integration of“Guanshan Mode”

——A Survey of Local Governance in Ningxiang County of Hunan Province

PENG Zhong-yi,LI Chang,XIA Quan-zhen

Abstract:In order to march towards urban-rural integration,Ningxiang County,Hunan Province has formed a distinctive local governance called“Guanshan mode”after nearly 10 years of pilot exploration. The contributing are:constructing a sustainable industry layout,promoting community integration through multiple channels,optimizing basic conditions and ecological environment of the community,and ultimately ensuring the fundamental purpose of increasing community membersincome.After exploring,they formed a virtuous circle among these four elements of the industrial development,community fusion,basic environment and residentsincome increasing.This development mode of urban-rural integration mainly relies on the integration of internal resources and local governance and is distillation of the past“use the city to drive rural areas”development mode,and it provides a good reference for the practice of urban-rural integration in other areas.

Key words:urban-rural integration;resources integration;local governance;guanshan mode

(责任编校:文 一)