钢筋混凝土柱的拟静力试验及其数值分析

2015-05-17张耀庭程庆乐左鸿马冰茜李纵横

张耀庭,程庆乐,左鸿,马冰茜,李纵横

(华中科技大学土木工程与力学学院,湖北武汉 430074)

钢筋混凝土柱的拟静力试验及其数值分析

张耀庭,程庆乐,左鸿,马冰茜,李纵横

(华中科技大学土木工程与力学学院,湖北武汉 430074)

基于我国现行建筑抗震设计规范设计了一组钢筋混凝土柱,并对其进行了拟静力试验,获得了试验柱的主要破坏形态、滞回曲线及骨架曲线。试验表明,在单调周期荷载作用下,钢筋混凝土柱产生的破坏形式主要是弯曲破坏,破坏时柱底保护层混凝土部分剥落,部分箍筋和纵筋屈服,箍筋起到了良好的约束作用,柱的滞回曲线呈现弓形,形状饱满,具有良好的耗能能力。在试验的基础上,以ABAQUS为分析平台,对试验柱建立了基于纤维梁柱单元的数值分析模型,通过将数值分析与试验结果的对比分析,验证了所建立的数值模型的合理性与可行性,为深入进行钢筋混凝土柱抗震性能的研究奠定了基础。分析表明,钢筋的本构关系对钢筋混凝土柱的非线性数值模拟结果影响较大,为保证数值分析结果的实用性,有必要对其进行更为深入的研究。

钢筋混凝土柱;拟静力试验;数值模拟;ABAQUS;钢筋本构;非线性滞回分析

当前,国内外在由强度相对较低的混凝土与钢筋材料浇筑的钢筋混凝土构件的力学性能的研究上,取得了大量的成果[1],并用以指导工程实践。随着材料科学的飞速发展及我国混凝土和抗震新规范[2,3]的实施,高强混凝土和钢筋在土木工程中,得以大力推广和应用[4,5],因而,有必要对由高强材料制作的钢筋混凝土结构构件的抗震性能,进行试验研究和数值模拟分析。为此,本文在基于新规范的基础上,设计了一组钢筋混凝土试验柱,并对其进行拟静力试验,在试验研究的基础上,以ABAQUS为分析平台,对试验柱建立基于纤维梁柱单元的数值分析模型,通过将数值模拟结果与试验结果进行对比分析,验证数值分析模型的合理性与实用性,以期对钢筋混凝土结构构件的抗震性能研究提供参考。

1 钢筋混凝土柱拟静力试验

1.1 试件设计与加载制度

依据我国现行建筑抗震设计规范,设计了一组钢筋混凝土柱,共计三根,本文将重点选取其中反复加载的一根试验柱的结果,进行对比分析,加载装置如图1所示。试验柱上水平荷载加载点距离柱顶150 mm。柱截面为矩形,其尺寸为300 mm×300 mm,截面上柱的纵向受力钢筋为618的HRB400级钢筋,箍筋为10的HPB300级钢筋,详细配筋情况,如图2所示。试验柱的水平加载由位移控制,位移幅值分别为柱净高的0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%、3.5%、4.0%,每一级荷载循环两次,位移加载曲线如图3所示。试验过程中,在柱顶由千斤顶施加给定的竖向力为250 kN。

图1 试验柱加载装置示意

图3 试件加载制度

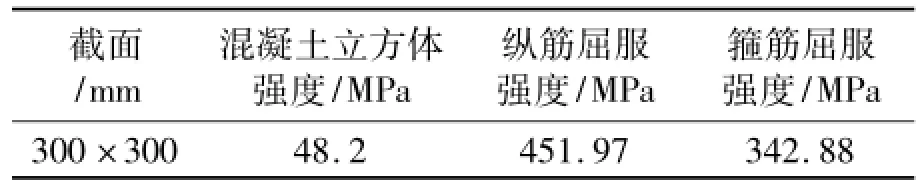

混凝土及钢筋材料的材性实验资料如表1所示。

表1 试件材料信息

1.2 试验结果与分析

1.2.1 试验柱破坏形态

当加载至试件的承载力下降到极限承载力的85%时,停止试验,试件的破坏形态如图4所示。由试验现场可以观察到:前3周循环加载时,距混凝土柱底20~30 cm等位置处,首先出现水平裂缝,第3周反向加载时,距柱底约53 cm处,出现斜裂缝,随着加载过程的继续,水平裂缝不断发展贯通,并出现新的斜裂缝,至第18~20周循环时,整个柱子上形成了交叉的斜裂缝,柱底部混凝土保护层剥落,箍筋外露,纵筋压屈向外鼓出,第21、22周加载时,柱子破坏。从加载至破坏的全过程来看,试验柱破坏时,部分纵筋及箍筋屈服,箍筋表现出良好的约束作用。

图4 试验柱破坏照片

1.2.2 滞回曲线

根据试验记录的柱顶位移和柱底剪力,绘制出试验柱的荷载-位移滞回曲线,图5为试验柱的滞回曲线。从曲线中可以看出,曲线的形状为弓形,当加载位移较小时,滞回曲线无明显捏拢现象,滞回环面积较小,耗能较少;随着位移荷载的增大,滞回环面积逐渐增加,滞回曲线逐渐出现捏拢现象,且加载荷载越大,捏拢现象越明显;在加载后期,试件有较大的残余变形,曲线整体上很饱满,说明试件具有良好的非线性,抗震性能良好。

图5 试验柱滞回曲线

1.2.3 荷载-位移骨架曲线

骨架曲线是每次循环的荷载-位移曲线达到最大峰值的轨迹[4],本次试验柱的荷载-位移骨架曲线如图6所示。从图中可以看出,试件从加载到破坏一共经历了4个阶段,分别是:线弹性阶段、较短的非线性上升阶段、强化阶段和最后的下降阶段。骨架曲线上的特征点,见表2,柱的延性系数均大于4,说明试验柱具有良好的延性。

图6 试验柱骨架曲线

表2 骨架曲线的特征点

2 数值分析

2.1 计算模型的建立

本文以有限元软件ABAQUS为分析平台,选择基于纤维杆件的单元,进行试验柱的数值建模与分析。试验柱杆件截面的纤维分区,如图7所示,考虑箍筋的约束作用,混凝土被分为保护层混凝土和核心约束混凝土,保护层混凝土对模拟结果影响不大,因此,建模时本文将混凝土材料统一定义为有约束的混凝土。纤维单元模型从材料特性和截面配筋布置出发,可以同时考虑轴力和弯矩对截面滞回关系的影响,因而理论上精度更高,适用性更广[5,6]。

2.2 材料本构模型

图7 纤维杆件截面分区

图8 ABAQUS中梁单元截面积分点布置

数值建模时,钢筋和混凝土材料的本构模型,选用清华大学提供的PQ-fiber[7]子程序库中的本构关系进行模拟,梁单元使用Timoshenko梁B31单元,如图8所示,梁单元截面上有25个积分点,截面的力学行为由这些积分点上的行为积分得到。使用关键字*rebar在梁单元截面中的相应位置插入钢筋,用来模拟纵筋的作用,在inp文件里面输入定义的混凝土和钢筋的本构参数。

2.2.1 混凝土本构模型

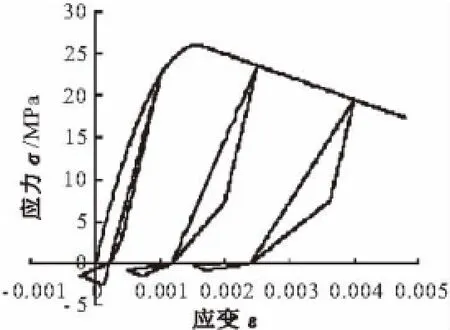

混凝土的本构模型选取考虑抗拉强度的混凝土模型UConcrete02[7],受压骨架线上升段采用Hognested曲线,下降段为直线;受拉骨架线由线性上升段和线性下降段组合,受拉卸载时指向原点。其滞回特性如图9所示。

图9 UConcrete02滞回模型

2.2.2 钢筋本构模型

在进行混凝土构件模拟的时候,早期的学者大都将研究的重心放在混凝土本构的研究上,而有关钢筋的本构及其对数值模拟结果的影响研究则相对较少。已有研究表明,现阶段混凝土的本构关系已近相对完善,钢筋的本构关系对数值模型分析结果的影响程度,值得深入研究。为此,本文选取程序库中的三种钢筋本构模型(弹塑性随动硬化单轴本构模型USteel01(图10);再加载刚度按Clough本构退化的随动硬化单轴本构模型USteel02(图11);拉压不等强的弹塑性随动硬化单轴本构模型USteel03(图12))[7],以了解非线性数值建模时,选用不同的钢筋本构关系对数值计算结果的影响情况。

图10 USteel01

图11 USteel02

图12 USteel03

2.2.3 箍筋约束作用

为体现箍筋的约束作用,选用Mander[8]本构模型来考虑箍筋对核心混凝土的约束作用。考虑箍筋约束作用后,利用Mander本构模型计算所得混凝土本构控制点,如表3所示。

表3 混凝土本构控制点

2.3 数值分析结果与讨论

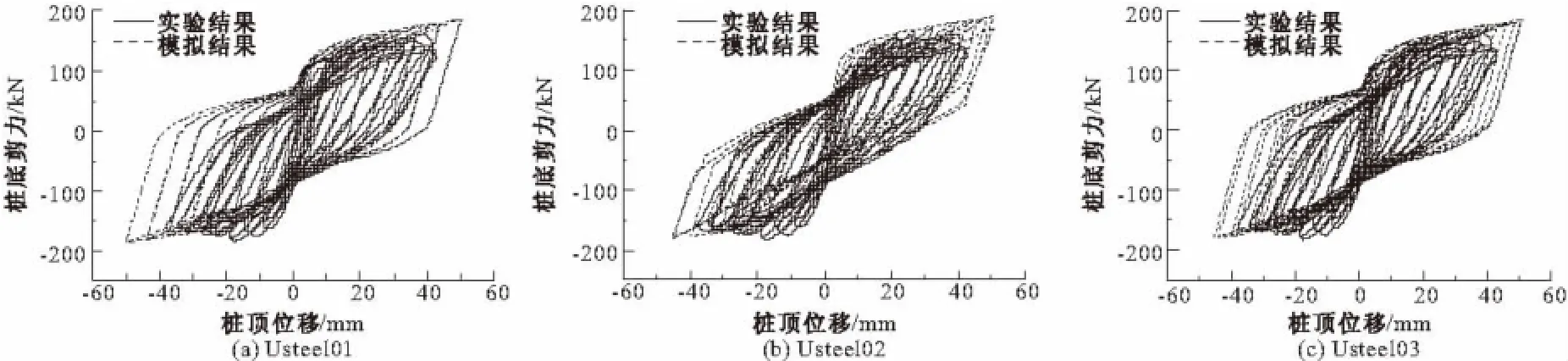

图13为试验柱拟静力试验的数值模拟结果与试验结果的对比分析示意图。

图13 数值模拟与试验滞回曲线对比

根据数值模拟与试验结果的对比分析,由图13可以看出:

(1)钢筋混凝土柱在拟静力试验中的力学性能,数值模拟结果与试验结果基本一致,混凝土Mander本构模型能够较好地考虑箍筋的约束作用。

(2)对比图13a、b、c可以看出:选用钢筋本构Usteel01和Usteel03时,数值模拟的滞回曲线比试验的滞回曲线更饱满,误差相对较大,而选用钢筋本构Usteel02时,模拟出的滞回曲线与试验结果的符合程度较好,钢筋本构为Usteel02的模拟结果是最好的。图13b中,混凝土开裂之前,曲线基本为直线,滞回环狭长,滞回环的面积较小;随着加载位移的增加,滞回环的面积逐渐增大,构件的耗能能力逐渐提高,加载初始滞回环的形状为“梭形”,试件加载刚度和卸载刚度也逐渐降低;试件的裂缝逐渐开展,使得试件的刚度退化越来越快,滞回环呈弓形。因此,在钢筋混凝土结构构件的非线性数值分析过程中,有必要深入研究和选择合理的钢筋本构关系模型。

(3)从本文对试验柱整个试验过程的模拟结果来看,数值模型的分析结果基本上能满足工程实际的需要。但是,所模拟柱的滞回曲线,在加载后期均有一定量的偏差,这可能与纤维梁柱单元的平截面假定、以及未考虑钢筋的粘结滑移等因素有关。

3 结论

本文根据我国现行建筑抗震设计规范设计了一组钢筋混凝土柱,并对其进行了拟静力试验,在此基础上,基于ABAQUS建立了试验柱基于纤维梁柱单元的非线性数值分析模型,并将数值分析结果与试验结果进行了对比分析,得出以下结论:

(1)在单调周期荷载作用下,混凝土柱的破坏主要是弯曲破坏,破坏时柱底保护层混凝土部分剥落,部分箍筋和纵筋屈服,箍筋起到了良好的约束作用。

(2)试验柱的滞回曲线呈现弓形,形状饱满,能够很好的抵抗周期荷载。说明按我国现行建筑抗震设计规范设计的钢筋混凝土柱,具有良好的抗震性能,验证了规范的合理性。

(3)基于ABAQUS平台的纤维杆件单元数值模型,能够较好地模拟钢筋混凝土构件在拟静力试验中的力学性能,模拟结果基本与试验结果一致。

(4)本文选用的钢筋本构模型以及混凝土本构模型,在ABAQUS平台上能够较好地模拟钢筋混凝土构件的滞回性能,与试验结果基本一致,能为混凝土结构抗震性能的研究提供参考。

(5)本文模拟分析表明:钢筋的本构关系对钢筋混凝土构件的非线性数值模拟结果影响较大,选用钢筋本构Usteel02时,模拟的效果最好,而选用本构模型Usteel01与Usteel03时,模拟的误差相对较大。因此,在钢筋混凝土结构构件的非线性数值分析时,有必要对钢筋的本构模型及其选用方式进行深入研究。

[1]林煌斌,王全凤.HRB400高强钢筋混凝土柱抗震性能分析[J].建筑结构学报,2008,(s1),36-41.

[2]GB 50011-2010,建筑抗震设计规范[S].

[3]GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].

[4]夏樟华,宗周红,钟儒勉.基于双向拟静力试验的钢筋混凝土箱型薄壁墩抗震性能[J].东南大学学报(自然科学版),2013,43(1):180-187.

[5]卢怡思,张耀庭,徐茂华.拟静力试验柱的数值建模分析[J].建筑结构,2013,43(s1),1455-1459.

[6]陆新征,叶列平,缪志伟.建筑抗震弹塑性分析——原理、模型与在ABAQUS,MSC.MARC和SAP2000上的实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[7]潘鹏,曲哲.PQ-fiber使用手册[EB/OL].[2015-04-20].http:∥www.luxinzheng.net/download/PQFiber/Manual.htm.

[8]Mander J B,Priestley M J N,Park R.Theoretical stress-strain model for confined concrete[J].Journal of Structural Engineering,1988,114(8):1804-1826.

Pseudo-static Tests of RC Columns and Numerical Analysis

ZHANG Yao-ting,CHENGQing-le,ZUO Hong,MABing-qian,LIZong-heng

(School of Civil Engineering and Mechanics,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)

Based on the current code for seismic design of buildings,this paper designed a batch of RC columns,and did the pseudo static test,then itgot themain destruction pattern,hysteresis curve and skeleton curve of the testing column.The result indicates that:Under the condition of one-way cycle load,the destructionmode of RC column ismainly bending-failure,when itwas destructed,part of the concrete of the coat at the column bottom stripped.And some of the stirrup and longitudinal steel bar yield.Stirrup has a good effect in constrain.The hysteresis curve of the RC column shaped like a spindle being quiet plumb,and possess a fantastic capacity of dissipating energy.Based on experiment results,by using the ABAQUS as the analysis platform,the paper established the numerical analysis model for the testing column based upon the fiber unit of beam and column.Through the comparison of the numerical analysis result and the experimental result,it proved the rationality and feasibility of the established numericalmodel,and laid the foundation of the further studying of the RC column’s seismic performance.Analysis indicates that:steel’s constitutive relation has a evident effect to the stimulation result,makes it necessary to have a further research.

reinforced concrete columns;pseudo-static test;numerical analysis;ABAQUS; constitutivemodeling of steel;nonlinear simulation of hysteretic behavior

TU375.3

A

2095-0985(2015)04-0027-05

2015-04-27

2015-08-19

张耀庭(1965-),男,湖北红安人,博士,教授,研究方向为钢筋混凝土结构的抗震减震(Email:zyt1965@hust.edu.cn)

程庆乐(1994-),男,安徽安庆人,研究方向为结构工程(Email:1242302699@qq.com)

国家自然科学基金(51278218);华中科技大学大学生创新创业训练计划项目(学院项目2014007)