于非闇:但买胭脂画牡丹

2015-05-15凡子

凡子

一个人绘画绘得好时,有神来之笔。而人生遇得巧了,也有神来之笔似的际遇。

对近现代画家于非闇的喜爱,并不在于有众多史料记载了他,艺术评论赞美了他,以及在他所写的大量文章中去熟识了他。对他真正的认识,是起始于数年前的一次保利秋拍。在古代与现代画家妙作云集的现场,不期然惊见他1940年临摹东晋顾恺之的一幅《女史箴图卷》,惊鸿一瞥之下,魂魄便给牵走了,顿觉画出这幅妙品、无声无息沉默于艺术史中的于非闇,一下子从书中活了过来。

其实所见《女史箴图卷》,应该说只见了半幅,为展柜所局限,又或为引人好奇,留下想象与玄念,长长的手卷只展开了前半部。画比那珍藏于伦敦大英博物馆、早已不轻易示人的原作不知崭新多少倍,少了时间带来的古意,多了几分现代生活的新鲜气息,不过瞥得的部分已足以让人心驰神往,但见所述故事的冯媛趋进、班姬辞辇、同衾以疑的前几段,线条流畅婉转,人物身段又庄重又活泼,画面墨朱黄赭白五色填色绚烂,小人儿们个个眉目灵动,跃然纸上,显示着绘者的厚实功底和对原作的非凡理解力,让人忍不住想这气象万千的美物,过去曾藏于谁的手中,又将该去哪里。

后来读到于非闇画上所题言,始知原来此卷传世之作是他照原色本摹出,不失其真,但原作藏于伦敦大英博物馆,他深恨不能前去对照原迹,当面研究出处,自己是留有遗恨的。然而对今天同样难见原作的绝大多数人来说,即使是摹本之摹本,染有摹者的气息,但仍不失为一次隔目识经典的大好机会,再难奢求其他了。

由长久倾慕顾恺之《女史箴图卷》原作始,到惊艳这一次的摹本相遇,对于非闇的真正兴趣,才由此展开了。

非闇(1889-1959)出生于清末北平的一个满族书香世家。作为兄妹六人中的第一个男丁,他出生时得到全家人的欢喜迎接,曾祖父于明保、祖父于钟英、父亲于文森,这三代都是举人的长辈,已在等着要教给他满腹的经纶,一手的丹青妙笔。

那时如于家这样一个书香之家、又与皇族宗室有姻亲的大家族,所谓要教给儿孙写字画画,并不仅仅是给他一些简单的书读,发个帖子给他练字。那根本就是笔墨纸砚备足,长辈们在旁一一指教,家藏的法帖书画、印谱拓片拿出来尽数给他临习。因之于非闇早期的书法与笔墨功底甚是深厚。而小非闇的饮食起居,则以祖母照料为主。

说起来,于非闇在绘画的见识上是特别幸运的,在人生的三个重要阶段——初生可以打底子时、青年欣欣向荣可以开视野时、中年水到渠成大器晚成时,竟恰好都有机会亲临许多经典原作。想想那时一个十七八岁的少年,称自己对宋人的画已有相当认识,实在令人侧目。这样的人不成气候,似乎是说不过去的。

但他也不是完全的只临习画上的祖宗经典。祖父厚爱长孙,出门会个朋友买个菜,都把小非闇带在身边,让他看看家外的世界,且要对他讲解这是什么那是哪样,其中蕴含什么道理。这样他对生活就十分热切亲近了。

于非闇也曾考取过秀才,这是他15岁时刻苦擅学的一枚果实。可惜恰值当时的清政府对科举制度进行变革,于1905年废止了延续一千多年的科举制度,于非闇便转为上新成立的公立小学,此后再读当时最负盛名的三所京师大学堂之一的满蒙高等学堂。在这个名师荟萃、高徒齐聚的学校,于非闇扎实地学习了满文和古文辞、博物学等,尚略涉西画中的素描与水彩。他后来擅写文章、长于篆籀篆刻等,正是在这段学堂时期打下的底子。

清政府变革科举制度,旨在废止束缚思想的八股文,之后种种治学方式实际上对科举还有一定的延续。真正结束旧式考试制度的是1911年到来的辛亥革命,于非闇就读的满蒙高等学堂也由此停办了,他实际在此学堂读书的时间约只有三四年的时光。此后的1912年,他入读北京师范学校学习,一年期满后即当了小学教员,又兼任北京《晨报》美编,似乎一下子变成了民国时代的一个新青年。

但所谓的新思想或革命精神显然离青年于非闇还很遥远。他是满族人的后代,他的生活方式与他的教育,决定了他与新的国之间,一时并无切身的精神上的互动。他有他的出处,凡家庭教育与学堂曾让他享有的,金石碑版、字画篆刻、印谱拓片,他都继续保持着他的浓厚兴趣;凡生活方式曾让他愉悦的,花鸟鱼虫、吹拉弹唱、逗鸟养鸽等旗人子弟的雅玩嗜好,他照样浸淫其中。可以说,家族长辈的庇佑给青年时期的于非闇,提供了无比惬意的舒适生活,他的人生的前期阶段,自在如飞,得意富足。

于非闇最初的正式拜师学艺,是拜曾为清朝宫廷画师的王润暄为师。此师擅绘花卉草虫,画蛐蛐儿是京城一绝,更懂自制颜料。于非闇跟随王润暄,颜料会制了,也精于养花蓄虫。如后来于非闇所言,他早年学传统的第一阶段钟情于陈老莲和恽南田,即来自于王润暄的这一脉络。

又需提及的是,于非闇精于养兰与豢鸽,也正是在这一时期,其间种种道理与讲究,都令他迷恋万分,又不惜心血精力,竟成为养兰与豢鸽的高手。他是报刊的美编,又写美文,这些嗜好的优美处,都被他写成众多文章刊发在报纸上。他后来能把兰花画得如同要溢出香气,鸽子要从画上飞下来,全赖此段悠闲生活的给予。

是生活一直保持在这种水准与无忧无虑的状态中,那自然是再好也没有了。但在清政府不存、祖荫庇护的家境难以支撑漫长未来的境况下,于非闇的生活在根本上已被慢慢改变了。

早在1900年,在京城遭受八国联军烧杀掳掠的“庚子兵变”时,于家家道就曾遭受重创,难以计数的财物与珍贵收藏被洗劫或失散,于非闇与父亲还被迫做过一月苦力,忘国之耻辱深深留在于非闇的记忆里。而在12 年后的“壬子兵变”中,于非闇的家又再次遭到抢劫,于家从此彻底失去了过去的大好日子。

于非闇在失了家道后,最先做过十多年的小学教员,这个职业的收入少且还时常被拖欠工资,他只得辞职。好在其时他另兼有在《晨报·艺圃》做编辑和记者的工作,写连载文章,做了专栏作家,可换得稿费以养生活。因为他有生活,文笔又好,文章很受欢迎,竟写成当时的名家,同时为几家报纸撰稿,这样他的写作持续了十多年有余。endprint

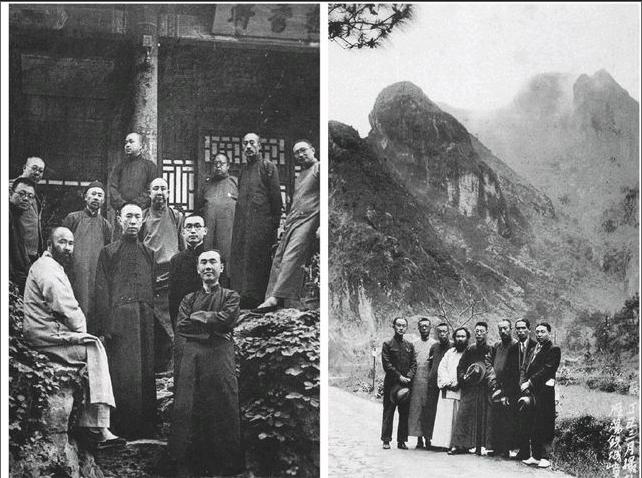

与此同时,过去写字画画的长处也换得了好处,他刻印、鬻字、卖画,与文化界与书画界的同行好友有着密切的往来,同时既拜师又收徒。1928年,于非闇拜了已居北京近十年的齐白石为师,时年白石老人66岁,教给这位已是儿女成群的中年弟子篆刻与绘画,知他生活拮据,不收他一文学费,还赠送印泥和笔墨纸砚。此后于非闇自己也开始收授弟子,美丽的北京少女俞致贞,即是在那时成为于非闇的学生,随老师专攻花鸟工笔,并于后来遵于非闇之命再拜张大千为师,学习写意,做诗外的功夫,最终成为少数极有成就的工笔画家中的一位。

于非闇也正是在这一个阶段,在书法上开始潜心练习瘦金体。这个决定,是于非闇在所学历代水墨大家中,对“天下一人”的宋徽宗赵佶殊有偏爱,这是独创瘦金体的祖师爷,其院体画精练妩媚,其字出锋如舞剑,华美凌厉。在宋徽宗之后,摹习他花鸟画的大有人在,却鲜有人特别地、专门地练他的字。

于非闇的这个决定,以及他后来决意专攻工笔花鸟,即来自于他的内心需要,也缘于他与张大千一见如故之后的密切交往。上世纪三十年代初,于非闇在北平文坛与画坛已赢得不错的声望,小他十来岁的张大千那时独步山水,时常到京交游,只是还不太为本土人士所熟知与接受。俩人因艺而成莫逆后,于非闇对张大千高度赏识,不遗余力写了不少的好文章推荐张大千的山水,并将他引荐给北平的文艺界名流,提供上好的笔墨纸砚给张大千使用。而张大千对于非闇也是欣赏有加,对他的绘画亦给出重要的提醒:双勾花鸟配瘦金,岂不协调之至?张大千的建议与于非闇内心对自己的期许一拍即合,自此便走上了专心研究工笔的道路。

1935年于非闇决定专攻工笔花鸟时,他的人已经46岁,似乎有点为时过晚。但他之前的人生已为此做了从理论到实践的厚实铺垫,而人对事对物的理解力已不是年轻时可比,真正的集大成正待此时呢。

但无论是独自探索还是师从他人,要看到仰慕之人的真迹方好理解其用笔,获得其精神。早些年的家藏和他藏,于非闇都有机会赏到前人的作品,认识张大千后,这位收藏甚丰的人对于非闇同样不吝拿出自己的珍藏供他临摹研究,使于非闇技艺日长。在次年俩人为当时因黄河泛滥而逃生的灾民举办的捐赈联展上,已经可以看到于非闇大为增进的花鸟技艺,二人作品一精工勾勒,一写意盎然,又有合绘作品,得到参观者的惊爱,作品全部售磬,所得收入2000余元共买入近4万斤小米,尽数分发给了灾民。

可惜1937年,日本对中华大地展开了疯狂的侵略扩张,北平沦陷,喜欢云游也拒绝与日本人合作的张大千被迫逃离京城,重回较为偏远的四川老家,此后更远飘海外,终生再未回来。而于非闇在北平有家有室,半步也无法挪动,只有与其他同道友齐白石、汪慎生等一起留在北平,专心画自己的画,过自己的日子。

于非闇的日子本来不富不贵,仅可保持清贫文人的一份基本持平的生活,不过即使是在战争爆发前的上半年,他还在借着当年与周肇祥、汪慎生、邱石冥等同行们共同创办的故宫古物陈列所国画研究室导师与成员的身份,大量临习历代名家的上品妙作,沉浸于他的创作之中,精神世界是十分富足美妙的。但日本人统治下的北平,令于非闇的求生变得更为艰难。既不再为当时的日伪《实报》作特约撰稿人,在国画研究室的好处也只可研习藏品而收入不再,全家的生计仅靠他卖画又实在难以为继,他只好接受华北政府教育总署伪教育股的主任一职,领取并不作为的一份薪水直至被解职,之后又做过国立北平图书室秘书、任教过国立北平艺专等,仍然以不作为的态度陆续被解职。情感上的绝无认同与现实生活的必须屈服,一直反复煎熬着他。

正是在这段忍辱、飘摇又无可保证的生活中,于非闇决定不再临摹古人粉本而直接对物进行写生,他要让自己的画完全活起来。半辈生活的积累让他体悟到,即使师承古人,花鸟画不一定再要着意于陈洪绶、黄筌或赵佶的手法了,花儿如能画得仿佛溢出香气,鸟儿画得如要飞出画面,那该是多大的幸福,会多大地安慰人的心灵!他是从幸福生活里出来的人,他无疑想在鲜活如生的花鸟画中,延续他早年生活的幸福感,拓宽他艺术精神的领域,在忍辱中精进、再精进。

1945年,日本在盟国的巨大压力与中国人民的奋勇抗战下无条件投降,北平所遭受的日伪统治总算结束。只是国共两党内战时期与新中国成立之初,于非闇的生活一时并未见起色,国画研究室的闭停,患难与共的爱妻爱新觉罗·君素的离世,都令他日子难受,情感悲伤。他仍以收授弟子、卖画卖收藏为生,间或做做报纸编辑,直至上世纪50年代初,由老舍倡议的“新中国画研究会”(后更名“北京中国画研究会”)成立,于非闇任首任副主席,不久又任多届人大代表之后,他的生活才总算缓过气来,心境为之舒展,精神为之昂扬,创作为之明媚。

对于非闇这样一个曾经是贵介公子的人来说,生活是有过富贵的,但更长的时间内他过的是清贫的日子,一生最缺乏的是物质保证与精神上的归宿感。自我的艺术虽有法可依,精神上却无处可去。直至1949年之后,在他的花甲之年,他才有足够的与恰好的一段时间,即1959年病逝的前十年间,体会到新党执政初期对人才的客观尊重。他被选为人大代表,又是中国美协会员,后还任中央美术学院民族美术研究所的研究员。因之在很大的程度上,他真心诚意地接受共产党提出的思想改造,从一个长衫马褂的旧式文人变成了身穿中山装的新中国主人,他此时的画风因之变得较之过去的任何时期都更为明艳激情,好似一个人要赞美忽然到来的自由与踏实,嗓音自会提高,情绪自会高涨,色彩自会挥洒得更为斑斓一样。

这一段时期,他的焕发一新的抖擞精神,使他画出了大量的花鸟作品,其中有他独自创作的小品,也有与齐白石、何香凝、陈半丁等一起共同创作的大作品,更有为政治主题而多人合作的巨幅画作。他向集体与新中国美术靠拢的审美观,他乐于接受的思想改造的痕迹,都融入此时期的创作中。或许,在偶尔提笔停顿之时,他的心在倏忽间会闪过一丝不安,他知他无法根除作为一个真正文人的更高审美与独立思想,也无法掩饰他的强烈个性的自然流露,那多多少少令他困惑和觉得不够自然,但是他又如此决心将自己奉献出去,所以他为自己的纠结给出了另一个说法,将这些他不太熟悉和昂扬的激情,定义为“一种新的尝试”。endprint

不过所谓新的尝试,哪里能及他从内心里自然流淌出来的花鸟?!于是多少日子和夜晚,待他从繁忙的社会工作与事务中歇息下来,他便回归到他的本我,静静地在家里画一些有别于“时代气息”的作品。这也可以理解出,为什么于非闇在自己的晚年,会突然开始去做他二十来岁时最热爱的事情,把临摹赵佶的作品当成自己的日课,甚至赎回自己当初临的赵佶的摹本。而且即使身为北京中国画院的副院长,会那样乐于接受当时的东北博物馆、也就是后来的辽宁省博物馆的邀请,去从事复制古画的工作。一般说来,当一个人拥有创造性的才能时,机械的复制工作是让人难于忍受的。只是对于非闇来说,即使是复制,也比面对新的激情来得更合他的心意。他在他的选择里,继续亲近着赵佶、周昉、董源或黄筌,偷偷地享有着他无法告诉别人、只属于他的那种幸福感。

与此同时,于非闇也觉得有必要写一些技法类的书,既可重拾他擅写的乐趣,又可把他一生的心得告诉后人,于是《中国画颜料的研究》《我怎样画工笔花鸟画》等著述相继写就出版。又其实,与其说于非闇在写技法,不如说他在回忆他过去“好买胭脂画牡丹”的荣光岁月。想当年,少年时的于非闇就对家藏的笔墨纸砚与颜料颇有研究,中年与张大千为灾民捐赈合作举办展览,即使是在困难时期,他们画画的那一番讲究,一般人大概难及:颜料是御府的上等品,宣纸用的是乾隆内库的库存品,墨用的是制墨名家曹素功与吴天章的。以至展览未开幕,已有多少人闻到了墨香,在望眼欲穿中等着收藏他们的作品,好获得这珍贵的墨宝。

于非闇这样去回忆他的美好岁月,或许也因当时的新中国正处于物质极度匮乏的时代,且多少接踵而至的政治运动让人难以正常呼吸,土改、反右、人民公社……它们虽不及在此之后到来的其他政治运动那样更残酷浩荡,也暂时没有波及到某些小圈子的个人,但只要人心柔软,头脑有常识,都会感到伤了又伤。

于非闇的“新尝试”没有持续更长的时间,他的天限在他画意正酣、文笔正浓的意犹未尽之时,到来了。在此之前的几年间,好友徐悲鸿、齐白石也前后过逝,令他黯然悲伤。1959年他自己的离去,同样悲伤了所有的人。艺术界内外的文人雅士,从市长彭真到名角梅兰芳再到老舍,都怀着惶惶的心,恭敬地送了他最后一程。

说起来,中国二十世纪中叶的现代工笔花鸟画能大放异彩,于非闇与他同期的另一位曾留学日本、同样精于工笔花鸟的画家陈之佛,在其中是作了决定性的努力的。他们都挚爱传统,却又将传统与自己的所知所感,丝丝入扣地结合在一起,演绎出一个新我。难怪那时他们名满江南江北,有“南陈北于”之称。要说他们二人的不同,只是于非闇的工笔更偏工整、更脆生生、更明艳,陈之佛的工笔更自在、更柔和、更雅致而已。

一个人能从他的才能中出落,总不是无端的。于非闇因家庭的哺育与诱导,过了文房四宝飘香、绘画写作同体、治印篆刻兼长的一生。尤其后半生得恩师的扶助,朋友的诤言,埋头于瘦金书法与工笔花鸟,得了自己的神韵,立了自己的地位。想想多少年的寒来暑往,他独自在自己的世界里痴迷沉醉,将始终无法摆脱的人生磨难与清贫,用最美的形式抗了过去,到了晚年才得迟来的一点回报与暖意,却又坚韧不求同情,这种种的精神面貌,是他的那个时代过来的文人身上特别凸显的一种儒雅气质。半个世纪过去,待我们觉察到这种精神、并对此产生强烈的渴望时,他们的人与我们早已隔代遥望,中间的断层,让我们伸手也再难触碰到他们了。

好在于非闇的作品还在,除了某些特殊时段与特殊原因导致的作品遗失,他的原创与临摹作品基本保存完好,开篇所述的《女史箴图卷》,即是这保存完好之列中的珍品,使我们后人在对他产生兴趣、展开研究时,不至困难重重。

于非闇的绘画,线立形,尽精微,细敷色,山水人物和工笔花鸟,有清爽硬朗的画风,有足足的精气神,硬朗中有婉转,婉转中露性情。他的花儿鸟儿猛一看上去,似乎一丝一缕都严谨过度,有照抄自然与万物之嫌。且只要熟悉美术史,会特别清晰地看到他的作品出自何处:瘦金体配工笔是落落大方的绝配,自然是出自于他最喜爱的赵佶;花瓣昂然伸展,枝丫叶片翻折带虫眼儿,上停蚱蜢蜻蜓或螳螂,脚步跟随的显然是陈洪绶;青椒土豆新鲜,萝卜白菜水灵,那自然来自于瓜田李下的齐白石……凡此种种,不一而足。只是在览遍他的作品后,会恍然体悟到他的一种特别坦然之处,无论如何学习百家,他都有着笔性与态度上的绝对虔诚。

而照抄自然的说法,事实却是,无论一个人如何描摩自然,它就只是这个人眼中取舍的自然,是画者的主观呈现,并不一定就是自然的本来面目。而就工笔的特性,也必须一招一式清清楚楚地“照抄”,将人们易于忽略或留意不到的细节,蜻蜓薄翼之轻纱,鸟喙之上的小鼻孔,蜜蜂通身的细绒毛,传神地落到笔尖,呈现于纸上,让笔下的万物,像金子般闪闪发光。

于非闇最终选择了画工笔,与其说是他的审美历练不同,不如说是情怀不同。他与张大千的情怀就是不同的,张大千与写意十分相宜,作品充满着动态与飞扬,大气磅礴而淋漓尽致,却是概括性的写意意境,没有细节。于非闇的情怀,“会意”的恰好就是那毫不起眼的细节,草丛中有只蛐蛐儿,或石缝里开了朵小花,无声无息又点点滴滴。或许有人认为工笔不够气象万千,格局小了,也缺乏超越的哲学意味。但就工笔本身而言,一个人的此时此刻就是他最理想的状态,他看到了他的所看,他喜欢了他看到的并精细地画出这种喜欢,这就是他的此时此刻,他的哲学态度。真是再没有比这更好、更妙的了。endprint