蜀道行

2015-05-14耿朔

耿朔

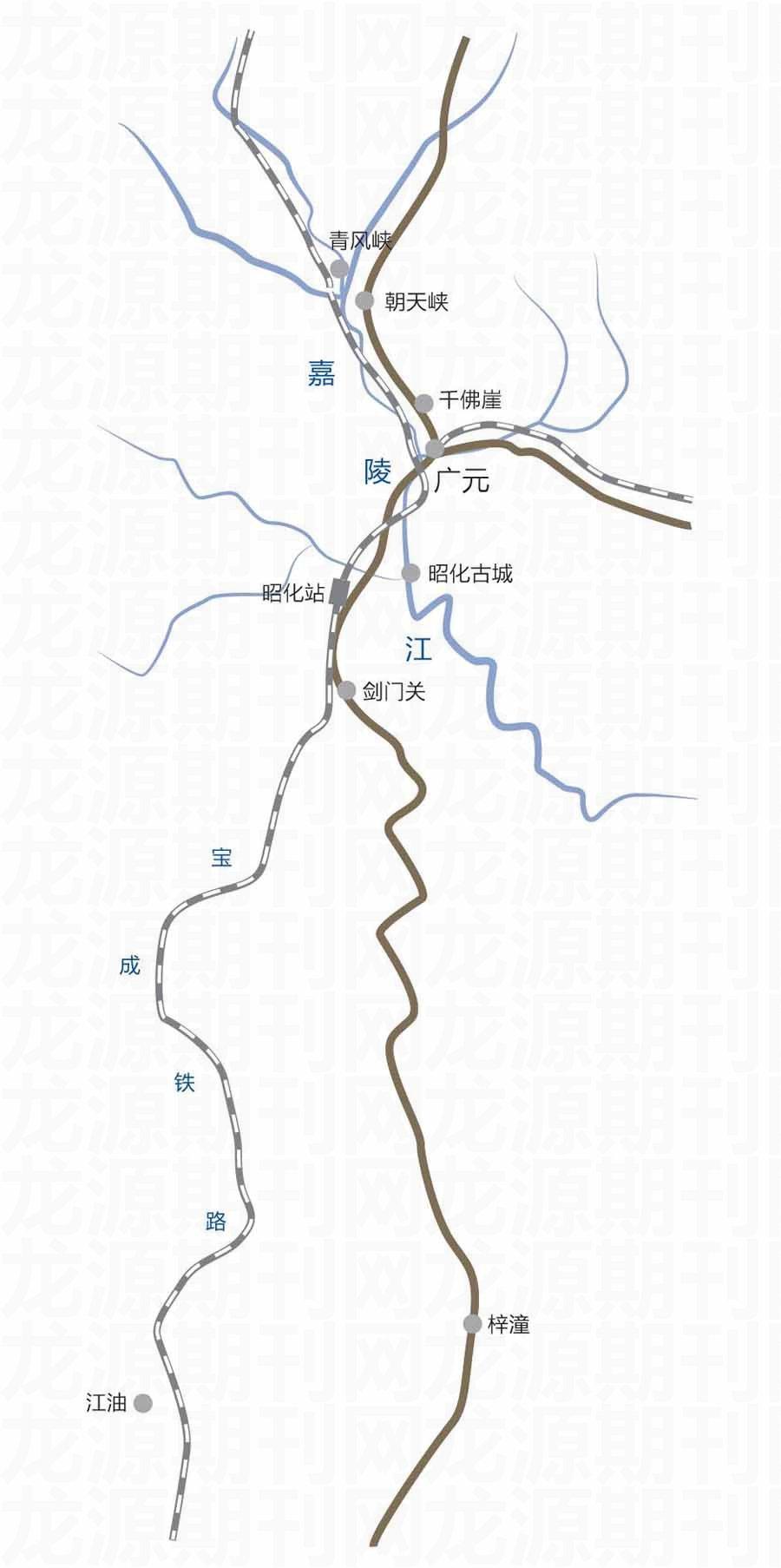

天蒙蒙亮,微微有雾。火车伴着嘉陵江而行,江水奔涌向南,两岸群山连绵,一片青绿,景致优美而重复。

穿过几个山洞后,我突然望见,在对岸山崖上有无数大小窟龛,密密麻麻,能隐约看见里面的佛像,整个崖壁像一个巨大的蜂窝。

曾听父亲说起,20年前他坐火车从西安去重庆,早晨车到广元时看到嘉陵江对岸有一处古代佛教石窟。我便知道,那是千佛崖石窟。

宝成铁路上的旅人,大概都曾远望过这处临水倚山的古迹。而在这条铁路建成前很长一段时间,从陕西入川的主要道路,就是直接从嘉陵江东岸的千佛崖下经过,到达它南面五公里的广元城。

这段蜀道,就是赫赫有名的“金牛道”。它确切的始建年代已不可考。传说战国时期,坐镇关中的秦惠文王图谋伐蜀,派人凿了五条大石牛,扬言其排泄物为金子,将其送给蜀王。蜀王派出五个大力士,开道迎牛。从而有了“石牛粪金、五丁开道”的传说,故名金牛道。

此道全长约二千余里,北至关中,南抵成都。其中,从陕南勉县古阳平关至川北昭化这一段,山重水复,沟壑纵横,栈道相连,崎岖蜿蜓,在川北经过稍显平阔的嘉陵江山谷,广元就地处其间。广元在西魏成为利州州治,从此,南来北往的人汇集于此,史书形容“城南纯带巴音,城北杂以秦语”,至今仍扮演着川北门户的角色。从北边山中钻出的旅人,到此总要休整一番,而在进城之前,会迎面遇上千佛崖。

千佛崖的摩崖造像始于北魏时期,其开凿过程历经近1500年,南北长200多米。高达45米的峭壁上,造像和窟龛上下错落,多达13层,因此得名“千佛崖”。其实“千佛”尚不足誉,据清代咸丰四年(1854年)的碑文记载,这里的造像数量竟达“一万七千有奇”。山崖上少见深窟,多为浅龛,挤挨在一起,琳琅满目。

我顺着木梯爬上爬下,穿行在千佛崖的洞中龛前。地处交通要道上的寺院与石窟,往往都是旅人为祈福而建。从石壁上的题记可以看出,千佛崖石窟的捐资者,多是利州官民和常年来往于川陕两地的行者。

一些过路之人也留下了朝拜或游览的文字,能看出动乱年代奔波于蜀道之上的复杂心情。有唐一朝,关中一乱,皇帝就往四川跑。安禄山在河北反叛,唐玄宗避乱四川;黄巢的军队攻占首都长安,皇帝和大臣们被迫再次入蜀。往返的官员路过千佛崖,纷纷留下题记,寄望于佛祖保佑,国家早日光复。49号窟东壁菩萨像上方的一条题记显示,田重祚、赵归、张齐嵩等官员在广明二年(881年)北上关中,宣慰收复长安的官兵,在返回当时的“行在”成都的途中,特意在千佛崖停留,“路过此瞻礼”。

在千佛崖的南侧,迄今保留了一段古蜀道遗址。古蜀道由大小不一的石板砌筑而成,石板表面打磨得较为平坦,还有一道石栏桥,建于清代。盛唐开元三年(715年),韦抗从长安入川,为益州刺史。他曾率众凿石修路,因此现在千佛崖513窟被称为“韦抗窟”。一条刻于开元十年(722年)的题记,记述了“剑南道按察使银青光禄大夫行益州大都督府长史韦抗功德”。这是他离任后,当地人感其功绩而刻。

千佛崖前的这段古道尚不算险绝。广元城南的朝天峡,只能在江水奔腾的崖壁上架木作栈,目前尚存古栈道遗址500余米。崖壁上分布着上千个孔眼,宽45厘米,深75厘米,每隔1.2米设置一列,分上下三排,上排的孔眼用以搭建雨棚,中排架设栈道,下排加固支撑,安排得十分合理。

1934年,为了改善山区交通,国民政府令川、黔、湘、鄂、陕于半年内修筑五省联络公路,其中四川公路总局制定《四川陆上交通规划书——附工程标准》,以实施该项计划。这条道路在广元城北的走向与金牛故道重合,紧贴千佛崖通过,由于地势逼仄,不得不炸毁一部分造像。被炸毁的造像主要集中在南段下部,约占整个造像崖面的四分之一。1936年6月,公路修通,这就是后来在抗战期间成为连接前后方的重要通道、发挥了巨大作用的川陕公路,也就是今天的108国道。但是,对千佛崖造像造成的破坏,却是再也弥补不回来了。

千佛崖下的这段古道遗址,就此湮没了70多年。来往川陕两地的车辆在千佛崖下驱驰而过,直到2009年。

为了保护千佛崖造像,2009年,政府花费巨资将108国道改为由山后经隧道通过,同时由考古部门对崖前的古蜀道遗址进行发掘,石板路、石栏桥和一些残损的佛教造像和石刻得以重见天日。

站在千佛崖南段,眼前的景象颇为奇妙。

脚下,是新铺的旅游木栈道。木栈道下方,是发掘出来的石砌金牛道遗址。右边是高崖佛龛,左边是嘉陵江水。江对面,同样贴着山崖而走的,是1958年建成、目前仍是入川主线的宝成铁路。一座长长的高架桥,巨龙一般横跨江面,那是京昆高速。在它的侧下方,一排桥墩刚刚建起,这是正在建设中的西成高铁(西安-成都)。在我们背后,还有改道后的108国道(新川陕公路)。

五条道路纵横交织,沟通着川陕的历史、现在和未来。由此可知蜀道之艰,亦知今日中国发展之迅速。

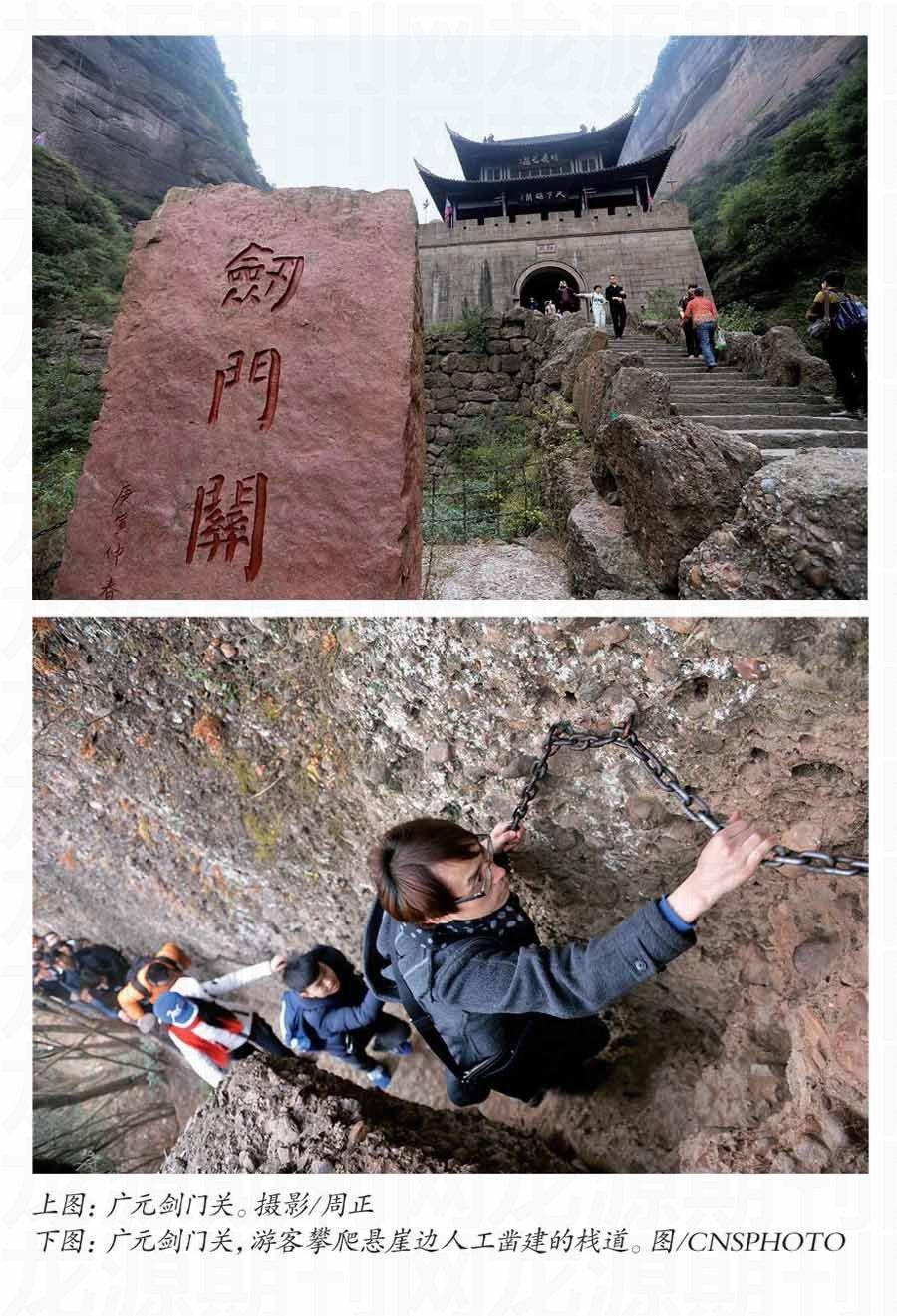

过广元往南,古蜀道继续翻山涉水,过不多久就抵达天险——剑门关。

当年我读到陆游“细雨骑驴入剑门”的诗句,顿感入心。雄关漫道本应与家国大业有关,而在放翁的自画像中,却是微雨老驴,形单影只,踉跄而行。他满胸的壮志,只化作天地间的一点微尘。从此,剑门关在我心目中便有双重影像:铁马金戈的宏大叙事和关山苦渡的旅人心绪。

剑门关的关防功能早已寿终正寝,成为景区。这里可谓连山绝险,峻岭凌空。迎面两片巨大的断崖对峙,绝壁万仞,宛若城郭,一线通天。构成山体的巨大砾岩在日光下闪动着红色光芒。古人云,“其山削壁中断,两崖相嵌,如门之劈,如剑之植,故又名剑门山”,诚不我欺。

顺着山谷攀缘而上,顶端一座关楼遗世独立,那便是剑门关。雍正年间,果亲王允礼巡视西南军务至此,曾挥笔题写“第一关”。现在的剑门关是2009年重建的,外形更像精巧楼阁,或是城市中心的钟鼓楼,本身并不显得多么雄威,但妙就妙在,关楼卡在两崖间的最高最窄处,望之惊心动魄。这里是剑门群峰间罕有的天然缺口,难怪自古都说此处“一夫当关,万夫莫开”。历史上,剑门关确实从未被正面攻破。

气喘吁吁地爬上关楼,钻过门洞,前方的山路虽还在山谷间蜿蜒,但立刻变为坦途。与北坡的陡险大不相同,剑门山的南坡缓缓地降下去。离开景区后,从公路上回望剑门七十二峰,对比关南关北之情势,更能理解“打下剑门关,犹如得四川”的古谚。

剑门山一带多见柏树,从剑门关往南,公路两侧更是古柏参天。108国道沿古蜀道而行,从秦代开拓道路,经历代修整,路旁既有原生树木,也有大量人工种植的行道树,所谓“三百里程十万树”,从而为北至昭化、南抵梓潼的这段蜀道赢得了“翠云廊”的美称。如今大部分车辆都走高速公路,国道上车流量很小,我们在“翠云廊”中行,心情舒畅,一脚油门就开到梓潼。

过了梓潼,就逐渐进入平地,成都平原在望了。

这一日间,我们跑了四百余里,比起古人,入蜀的天堑已变通途,但未曾改变的山川地势和星罗棋布的名胜古迹,又令人觉得,让古人吟咏出“蜀道之难,难于上青天”的行路心情,并不遥远。