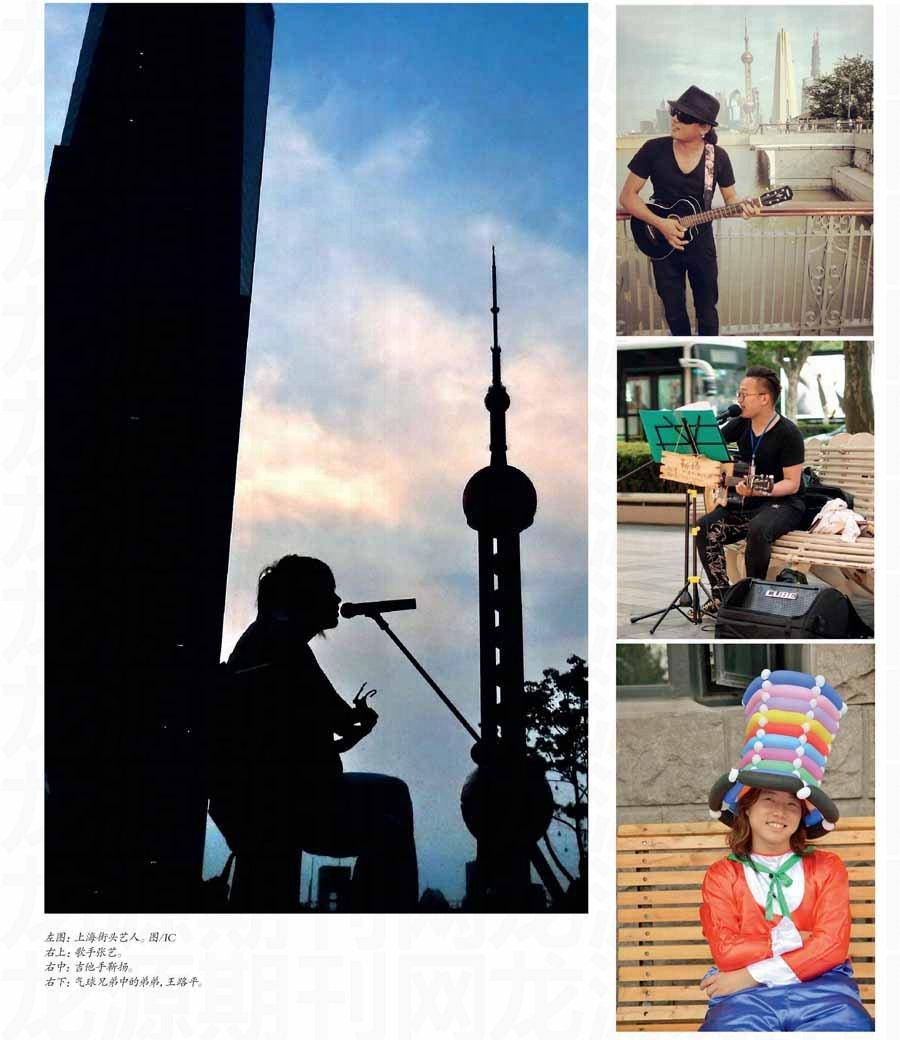

回到街头的艺人

2015-05-14周凤婷

周凤婷

傍晚的上海商城步行街,歌手张艺坐在路边弹唱爵士调的歌曲,路人或驻足,或在街边长凳坐下,听罢几曲,掏出十几二十元钱,投入摆在摊位前的琴盒里;五十米开外,手工艺人李雄刚正在为客人用易拉罐材料制作十二生肖,技法娴熟,起身送客,一口地道的上海话,“欢迎下次继续来白相。”

不远处,商场保安巡逻张望,但并不驱赶。上海商城位处上海南京西路,是一座高端的综合性商业贸易大楼,安保严格。张艺和李雄刚是这个区域仅有的两处“小摊”,因而十分显眼。他们得以与保安共处的“护身符”是一张“上海街头艺人节目审核许可证”,张艺的编号是B001,李传雄是A006。

持证艺人

每周除了二、五,晚上5点到7点,只要不下雨,上海商城前都有这样的“合法”路演。这样被认可的街头自由区域,在上海静安区一共有三处,分别是静安公园、上海商城和常德路800秀。全上海目前仅在静安区允许街头表演。

所有艺人许可证都由上海市演出行业协会颁发管理。2014年初,在上海市文广局的统筹下,市演出行业协会负责甄选艺人,静安区文化局则专门成立工作组,包括市容管理局、商委、税务等14个部门,协调试点工作。

2014年10月25日,第一批8位持证艺人在静安公园上岗。上海是全国第一个对街头艺人进行试点管理的城市。

李雄刚是一个做易拉罐工艺品的“老”艺人。他的手工艺生涯从1998年的街头开始。次年,他在上海城隍庙市场的一家文化公司拥有了自己的固定摊位。城隍庙的生意给了李雄刚最初的收入和名气,但公司经理几经更换,对经济效益的关注使经营者更注重批量化生产,对作品的艺术性越来越淡漠。

李雄刚从三年前就开始关注上海街头艺人的消息,当演出行业协会的工作人员找到他时,他很积极地参加了整个甄选的流程。

做这行已经17年,也有了身份和名气,要回归街头,李雄刚的妻子有过顾虑。“街头卖艺”总是和“乞讨”“要饭”联系在一起,上街摆摊有点自降身份的意味。但李雄刚喜欢人来人往的街头,每次出摊,他都会带上几幅展示性作品,再多带三把凳子,供客人坐下欣赏。路人好奇,同行想切磋技艺,买家想定做,他都乐意陪他们坐一会儿,听听对作品的意见,为创作打开思路。

李雄刚有着艺术家的执拗,对创作负责,也对承诺负责。艺人获得职业证照之初,与上海市演出行业协会签订了“不定价、不销售、不乞讨”等14项持证上岗的职业约定,但“不销售”“不定价”对习惯在街上“讨价还价”的路人是个新理念,面对展示作品“多少钱”的询问,李雄刚需要重复解释“我不卖”“喜欢可以现场做,钱随便给”。

每次陆昕一一袭黑衣站在街头,把四个水晶头玩弄于手掌之中时,总能吸引路人围观。2005年从瑞士本科毕业后回国,陆昕一一直从事魔术表演,直到2008年迷恋上水晶头。

在瑞士念书时,陆昕一就羡慕街头艺人们自由的状态。但直到他2013年到马来西亚驻场演出,才有机会大方地站在吉隆坡市中心的街头卖艺。此前在上海,他都只敢在街心花园里玩票。

陆昕一是第一批候补成员。从马来西亚回国后,他就到上海市文广局官网问询街头艺人持证上岗的进展。

“10月21号,整个项目推出前一周,我接到了上海市演出行业协会的面试通知。”马来西亚的街头经验以及视觉型表演都给陆昕一加分。“表演、外形很重要,协会看中的还有脾气。”

街头演出有很多不安全因素,一旦有艺人心气不顺和保安、路人发生冲突,整个项目都会受到影响。这几乎是所有接受采访的艺人的共识。

陆昕一的上岗证三月一换,演出必须遵循“定点、定时、定人、定事”原则,如有违规行为或随意改变演出时间、地点、内容,将被取消表演资格。

一般每人每周平均被分配到3天,在三处轮换,每天设有“督导员”,静安公园的演出时间为12:00至18:00,18:00之后将作为停车位使用。其余两处商城一周只能安排三至四天,时间从17:00至19:00。但也并非完全固定,早到或者晚走,只要保安不驱赶,也稍微拖延。

没尊严的表演

张艺2002年入行,最初几年“很辛苦”,入行晚,机会少,新人又扎堆跑。在北京,张艺住在三平米的地下室,玩音乐的朋友大多聚集在五环外的霍营,边缘人群的状态。

北京西直门地铁站,是十三年前张艺第一次和朋友站街演出的地方。他们站在楼梯边上,下班高峰期,人流挨他很近,但不管是表演者还是音乐,都被巨大的嘈杂声和焦虑感淹没了。路人行色匆匆,几乎没人停下来观望。那一次,他们只得到十元的赏钱。

张艺逐渐得到咖啡馆、街头驻场演出的机会,很少去街头演出。二十岁才开始学习乐器,让张艺有紧迫感。2012年,他背着吉他来上海,见高人,开眼界。也正是这几年,各种音乐节、假日集市如雨后春笋,生活像打开了一扇门,日子不再那么辛苦。张艺喜欢上海的文化氛围,每年全国唯一的爵士音乐节,是他的最爱。

张艺重新对街头艺术执迷,是受到两本书的启发。洛秦的《街头音乐:美国社会和文化的一个缩影》描述了美国街头文化的自由浪漫;而羌族音乐人老三的《在路上》则记录一把吉他走天下的风景。

但他总怀疑自己没有准备好。在嘈杂的马路边演出,人群围了又散,评头论足,相对于舞台的间离效果,路演让艺人面临更苛刻的观众和环境。“如果注意力都在匆匆而过不感兴趣的行人上,会给自己很大的压力。”

在上海,张艺偶尔也会去人民广场、五角场、四川北路、淮海路的街头唱歌,在淮海路的新天地,好几次,吉他刚架好没唱几首,保安就过来,也不粗鲁,只是盯着他把行头收起来,目送他离开。次数多了,他也不好意思再去。

在猫和老鼠游戏里,感触最深的是气球兄弟王士平和王路平。

穿着小丑服、戴着红色假发的兄弟俩在静安公园人气颇高。兄弟俩能熟练制作近三百种气球造型,五六分钟就能做出小朋友指定的“手枪”“帽子”“飞机”,甚至难度更高的“婚纱”。

在上海最初几年,兄弟俩端盘子洗菜睡天桥,做气球表演,收入不高但能使他们在这座城市得以体面活着,有尊严。可他们职业的起点,严格意义上是“非法”的。

目前上海地方对街头卖艺实施管理的相关法律依据主要有《上海市市容环境卫生管理条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》以及《上海市人民广场地区综合管理暂行规定》等。按条例规定,占用道路、桥梁、人行天桥等公共空间的设摊、兜售、卖艺行为都应受到处罚。

兄弟俩是山西人,好面子,哥哥王士平见了城管不愿意跑,眼睁睁看着城管把材料收走;弟弟王路平从开始练习制作气球作品到最终上街穿小丑服表演,足足花了两年。有一段时间他们一人一件专业钓鱼的背心,浑身都是口袋,城管来了,把气球往口袋一塞,瞬间变身路人甲。

最开始,他们混杂在街头小摊贩中,在家里提前做好造型,拿到街上售卖。2010年世博会期间,城管抓得紧,三个月时间里,他们没有一分钱收入,天天去河里捞鱼,表面平静,内心煎熬。

那年十一长假,经过几次考察,兄弟俩狠心拿出550元的摊位费,第一次参加了长风公园的街头集市。

生意出乎意料的火爆。最好的一天,10元一个气球,他们赚了3700元,11天的集市,一共赚了一万多。王士平的最高纪录,是一个小时吹800个气球,“那感觉比喝醉酒都难过。”

同张艺一样,有了出路的兄弟俩逐渐放弃街头,街头的生活,不体面,不正面,没尊严。“街头具有实战性,很成就人。”王士平知道,他们现在的技艺是被街头逼出来的。

10年求身份

作为老上海人,上海戏剧学院教授罗怀臻始终觉得,现在上海的街市虽然井井有条,整洁大气,但总是少了点烟火气。

罗怀臻是职业剧作家,这个想法来自创作灵感,“自古有街市就有百戏,街头是艺术发展的重要源头之一。先秦西周的宫廷艺人,大都是从街头被选拔到宫廷里去的。”把街头还给艺人,不是开创,是返还,“还给城市应有的风景”。

公共空间仅仅用来“路过”,而非驻足,太封闭和保守,这与简·雅各布斯的想法一致。简·雅各布斯在1961年出版的《美国大城市的死与生》一书中也提出,仅把城市空间当作过道,是城市规划者最大的悲哀,因为这完全遮蔽了街道作为城市空间对于城市公共生活的重要意义。

作为国际大都市,上海的街头曾经养活过一群创造力旺盛的艺术家。

根据1956年新华社的新闻记载,当年,上海市拥有 1500 多名街头艺人,包括 33 个街头大棚和 400 多名单档艺人,政府对街头艺人的活动给予了关怀和帮助,提供了场地和设施。

这些艺人如何凋零散失已经难以考证。而把街头还给艺人的想法,罗怀臻十年前就开始酝酿,从想法、酝酿到执行落实,经历十年。

早在2004年,罗怀臻任上海市人大代表期间,就开始提交“建议制定《上海市城市街头艺人管理条例》”的议案。在这项议案中,他提出管理条例应对“街头艺术”的身份、表演方式、表演空间与时间进行认定,并给予税收减免和资金扶持。

在罗怀臻看来,街头艺术分两类人群。一类为乞讨型,以展示伤残、冤屈为主,辅以粗糙的表演,博取同情;另一类为艺术型的,通过街头的公共空间展示自己的艺术,不失尊严地收取观者的自觉施予。包括戏剧、歌舞、杂技、魔术、特技、绘画、武术等多种类别。

他提出议案的初衷之一,是希望将两者区分,让市民享受到真正的自由艺术的红利。罗怀臻提到杜甫笔下的“公孙大娘舞剑”,作为盛唐时期最杰出的舞蹈家,她虽然多次被邀请到宫廷演出,但依然喜欢在民间献艺。

在2008年召开的上海市十三届人大常委会第三次会议上,罗怀臻等12位代表再次提出这份议案,该议案审议结果得到常委会的表决通过。报告建议政府相关部门在上海世博会举办之前,先行制定管理办法。

当时罗怀臻的设想是,世博会并不局限于园区,应该融入上海这座城市本身,如果街头艺人能取得合法资质,能为上海增添文化气息。然而,因为管理部门出于安保和种种其他因素的考量,这一想法并未如愿。

罗怀臻曾笑言自己当年提出议案是不知轻重。“当上海市人大教科文卫委员会为此召开专题论证会,现场一下子来了十多家相关单位,涉及文化稽查、文化管理、城市管理、市容管理、公安、交通、税收等多个职能领域,我才意识到,这件事注定要走很长的路。”

而这十年中,卖艺乞讨的江湖客在上海有增无减,职业乐手走上街头玩音乐的气息也逐渐浓厚。

2014年10月,在上海市文广局统筹下,上海演出行业协会联合静安区政府,在该区开始试点街头艺人持证上岗。

在王士平和王路平兄弟街头表演的第七年,俩人挂上了“许可证”,他们终于不必东躲西藏。

把街头还给艺人

在街头呆了八个月,李雄刚已经逐渐淡出了城隍庙手工艺的朋友圈,今年和城隍庙合同到期后,他打算不再续约。

在城隍庙,他是老板,买主是顾客,买卖是个交易。但在街上,他是手艺人,行人是有缘人。他在家里花了一个月时间完成系列作品《外滩记忆》,但总琢磨着少点什么,但在街头,路人对他的布局、裁剪、拼贴三言两语的评价集合起来,思路就打开了。

对李雄刚来说,街头更大的收获在于,他意识到自己这门手艺的价值。易拉罐环保,可操作性强,便于推广,如果作品更多地和传统文化结合,还具文化传承的意义。街头卖艺,不但没有降低他的身份,反而加深了他的文化内涵。

得到街头艺人的许可证之后,张艺在微信朋友圈发了一条消息,圈内很多专业音乐人都很感兴趣。但也有人对街头始终心怀抵触,对他们来说,做街头音乐有点像推销员扫楼,厚着脸皮敲开每一户的家门,企图获得他们的青睐。

但最开始阻止张艺上街表演的恰恰是自己不够好,只能唱口水情歌。“很多人从街头表演开始被认识,走向更好的舞台,甚至殿堂。但对我来说,街头就是另一个殿堂,我想要这种转身。”

张艺喜欢在街头表演“高级”的音乐,他的曲子多些爵士的味道,和城市的节奏融合在一起,和打扮入流的白领们相得益彰。

他不希望音乐只有演播厅、晚会这样有距离感的表演形式,也不希望街头只能看到收割同情的乞讨式卖艺。张艺鼓动身边的朋友向演艺协会提交申请,和自己一块儿玩儿。第二批街头艺人中,另一个吉他手靳扬曾经申请执照在法国蓬比杜艺术区表演,他在意的,同样是和朋友一起“嗨”的体验。

虽然有人担心两把吉他在同一个场地演出会产生类似噪音的灾难效果,但靳扬和张艺一起在上海商城前搭档表演时,效果比一个人演出好。靳扬也曾经为陆昕一的水晶球表演伴奏,各种艺术形式间,碰撞出各种可能性。

6月1日,上海市第二批8位街头艺人经历一个月的“街头实习”之后,正式上岗,他们包括萨克斯艺人苏嘉明、华俊、刘晓民,吉他弹唱艺人靳扬、张艺,画像艺人苏楠,手工艺创作艺人陈超友。

第二批艺人以80后为主,相较于去年10月25日上岗的首批8位艺人,他们的学历层次提升,表演门类有所拓展。

街头的难题

上海市演出行业协会会长韦芝把街头艺人的出现,比喻为在“这座城市盖好的房子上,画一幅让人欣赏的画,而不能把窗子糊掉”。但艺人并不是一张剪贴画,允许个人免费使用公共空间并进行盈利性活动,在中国鲜有先例。

街头艺人持证上岗,上海已试点八个多月,很多管理经验仍亟需积累和提高,而可供表演的公共空间奇缺仍是最大的问题。

因缺乏法律保障,公共空间涉及诸多管理部门,场地限制是推广复制的首要障碍。艺人的许可证仅限于静安区,甚至离开静安区的三个试点商圈,都是无效的。常德路800秀的音乐表演招致周围居民的投诉后,这一场地就只允许安排手工艺和视觉类演出。

目前,16名艺人的演出时间、地点,均有演出行业协会根据艺人提前一周提交的空闲时间安排。在记者看到的一张演出安排表上,艺人们像上下班一样到点演出,按时下班,俨然上班族的时间表。

冬寒夏暑,上海的梅雨季,好不容易排到班,下一天雨,这天的生意就泡汤了。这份“看天吃饭”的职业,并不适合严格按照班点作息。

街头艺人项目推出伊始,曾引起市民的广泛讨论。对街头艺人进行筛选和管理,一部分市民是持怀疑和否定态度的。人们对街头艺人有着流浪的吉普赛人式的浪漫想象,来去自由。他们凭什么被管理,又如何管理?

韦芝和演艺协会的同事搜集了大量国外街头艺人管理的资料发现,美国、加拿大、荷兰等几乎所有国外街头艺人发展繁荣的背后,都有政府部门科学的管理。

曾任上海市政协常委的文艺评论家杨展业在去台湾考察民间文化时,非常欣赏台湾文化的创造力和管理部门对民间文化的扶持。

台北市对街头艺人的管理上已经先行大陆十年。2005年,罗怀臻刚刚开始在人大呼吁关注街头艺人时,台北市政府已经颁布了《台北市街头艺人从事艺文活动许可办法》,让街头艺人从事表演活动有章可循。

目前,台北市一年颁发1000多张组证照,每年举行两次公开“艺考”,通过率一般在20%以下。文化局公布68个公共空间作为“街头艺人表演场地”,其中包括地铁站、公园、广场、商圈,以及部分景点,表演时段没有明确规定,一般为每天10:00-22:00。进入这些场地表演的,必须是持证艺人。街头艺人采取自由登记申请制度,每天固定时间在服务窗口抽签决定当天表演场地。如果抽到空签,次日会有优先权。

同样,街头艺人的表演活动如果违反社会治安相关条例,会受到撤销甚至终止街头艺人资格的处罚。

为了支持街头艺人常态化,王士平兄弟甚至准点到街头进行表演推掉商演。但他也担心,选拔颁证之后,那些技术不达标但又想在街头磨练的艺人怎么办?比如最初的自己。

陆昕一还身兼街头艺人督导员,负责处理可能出现的突发状况。他理解这个项目试点的不容易,也认同协会每一步走得谨慎小心。“我们脚下占了一块空地,给场地方徒增工作量,如果没有实际的效益,形式上的宣传最终没有实质的意义。社会没有义务向我们打开这扇门。只有表演有足够的水准被接纳,我们才有可能渗透。是渗透,而不是铺网。”陆昕一说。

6月23日,深圳市福田区给68组街头艺人颁发了首批艺人证,他们共分三个门类,表演艺术类11个,视觉艺术类37个,创意工艺类20个。深圳借鉴台北模式,通过抽签派号决定7月份的场地分配。

深圳成为继上海之后全国第二个尝试对街头艺人进行管理的城市,深圳的步子迈得比上海大得多。