中医医院医护人员感染预防控制知识和技能强化培训效果评价

2015-05-14周水红杨金莲孙双凤李妙芳孙钰铭

周水红,杨金莲,孙双凤,李妙芳,孙钰铭

河南省洛阳正骨医院 河南省骨科医院,河南洛阳 471002

医院感染与医院质量管理息息相关,医院感染管理是保障医院诊疗活动正常有序进行的基础,近年来仍然存在医院感染暴发案件[1]。医院感染管理是一项系统工程,涵盖医院的每一个场所、涉及到每一名进入医院的人员、贯穿到每一个诊疗操作环节[2]。日常工作中强化培训员工医院感染预防控制知识、提高感染操作技能、培养感染预防控制意识至关重要。2014年11月该院参加河南省中医管理局、省教科文卫体工会联合组织的中医医院感染预防控制技能竞赛活动,取得骄人成绩。该研究旨在总结此次医护人员感染知识培训方法、分析其技能考核与理论成绩、评价培训对医护人员感染知识的促进作用。

1 对象与方法

1.1 研究对象

该院医护人员经过科室培训考试后推荐,最终选择医师、护士各60名作为研究对象。医院感染管理科组织此120名医护人员集中强化培训感染理论知识、操作技能,培训时间为2个月,每天授课2个学时。

1.2 培训内容

医院感染知识理论培训内容主要为:国家卫生行政部门发布的《医院感染诊断(试行)》《医务人员手卫生规范》《医院感染管理办法》《消毒管理办法》等34个法律法规。培训中强调与临床工作密切相关的内容,如医院感染诊断、传染病分类及报告、职业暴露处理、医疗废物分类、呼吸道传播疾病的隔离、个人防护用品的使用、医院环境分类、预防性抗菌药物的使用、手卫生及效果监测、内镜的使用等。

技能操作培训内容:医师:毫针针刺法、胸腔穿刺术、换药术;护士:吸痰法、静脉采血培养标本、无菌技术操作。

1.3 培训方法

此次培训以参加省中医医院感染预防控制技能竞赛为抓手,对临床医护人员普及医院感染基础知识。培训选拔过程充分利用管理学的PDCA(计划-实施-检查-行动)理论,有的放矢,提高了培训的效率。

第一步:根据“河南省中医医院感染预防控制技能竞赛”的精神,医院感染管理科经调研,制定培训及奖励方案,经院领导同意后执行。

第二步:以临床科室为培训基地,逐步层层选拔出参加竞赛的人员。医院感染管理科将感染相关知识印制成手册,发给临床科室,科室主任及护士长在每日科室晨会上带领科室医护人员统一培训学习。临床科室学习1个月后科室内进行考试,将考试成绩报给医院感染管理科,初步筛选出参加全院培训的医护人员。

第三步:谨慎、合理筛选授课及带教老师。医院感染管理科组织全院筛选出的120名医护人员每个工作日下午参加授课培训,由手术室、临床科室、消毒供应中心、重症医学科等科室专家、主任担任讲师,负责授课,进行系统的理论知识培训及技能操作带教。

第四步:严肃、规范培训考核。医院感染管理科根据临床科室反应的培训中发现的问题,制定改进措施,有所侧重、有针对性的对此120名医护人员进行集中系统化培训2个月,分层次考核医疗、护理人员感染预防控制理论知识、操作技能等掌握情况。

第五步:选拔、培训参加竞赛的人员。按照理论知识及操作技能综合考试分数排名顺序,医疗、护理各筛选出前5名,医院感染管理科邀请医院感染专家,根据此10名人员考试中存在的薄弱环节,量身定制集中强化性培训方案,并比照培训效果及时调整培训重点,培训过程中严格按照技能操作标准中的每一个评分细节进行训练,强化培训时间为1个月。

第六步:参加省中医医院感染预防控制技能竞赛。

1.4 医护人员的满意度。

对此次培训项目自拟制定满意度调查表,从理论知识、技能培训的内容、方法两个方面对参加强化培训的120名医护人员进行调查。两项内容的满意度均分5个等级,5分为很满意,4分为满意,3分为一般,不满意为2分,很不满意为1分。发放调查表120份,收回120份,有效回收率为100%。

1.5 统计方法

原始资料采用Excel 2003软件录入并复核,SPSS 16.0统计学软件对数据进行统计分析,正态性数据采用t检验,检验标准α=0.05。

2 结果

2.1 医护人员感染知识技能培训前后效果比较

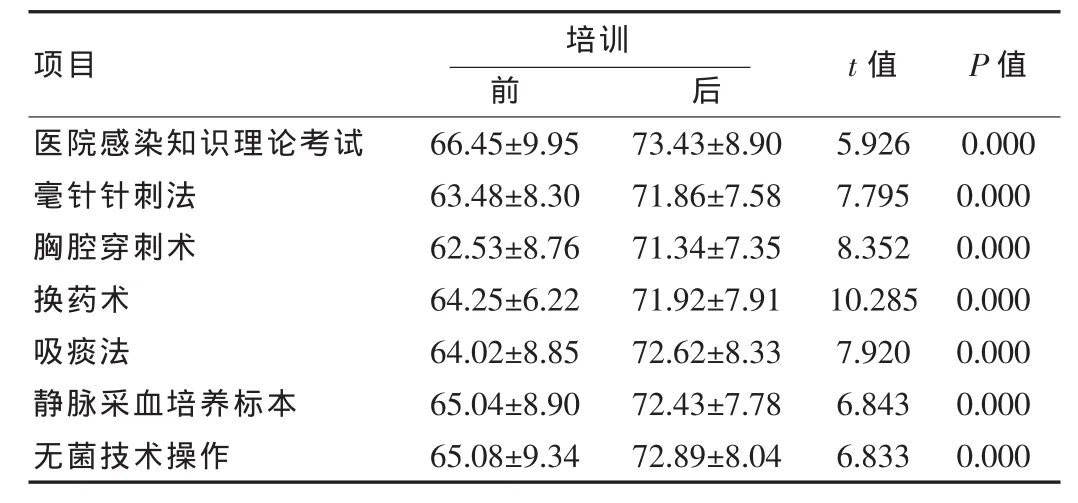

医护人员理论知识掌握情况、医师3项技能操作及护士3项技能操作平均得分培训后均高于培训前,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 120名医护人员培训前后医院感染知识与技能平均得分(±s)

表1 120名医护人员培训前后医院感染知识与技能平均得分(±s)

项目 培训前后t值 P值医院感染知识理论考试毫针针刺法胸腔穿刺术换药术吸痰法静脉采血培养标本无菌技术操作66.45±9.95 63.48±8.30 62.53±8.76 64.25±6.22 64.02±8.85 65.04±8.90 65.08±9.34 73.43±8.90 71.86±7.58 71.34±7.35 71.92±7.91 72.62±8.33 72.43±7.78 72.89±8.04 5.926 7.795 8.352 10.285 7.920 6.843 6.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.2 医护人员对培训内容及方法的满意度

120名医护人员对理论知识、技能培训的内容、方法满意度平均得分分别为4.95、4.92,参与人员对此次培训满意。

2.3 参加省技能竞赛成绩

全省医疗、护理参加竞赛者各100名,该院5名护士其中1名获得五一劳动奖章名额(此次竞赛医疗、护理各1个名额),另外4名获得一等奖;医疗方面4名二等奖,1名三等奖。

3 讨论

医院感染是延长患者住院时间、增加住院费用支出的重要因素之一[3]。近年来该院开放床位、业务量及医务人员总数也在不断增加,医院感染管理工作如何支持医院的快速发展、如何促进医护人员医院感染预防控制知识、实践操作技能的熟练掌握并能在日常工作中规范应用等一系列问题,贯穿医院感染管理工作的始终[4-5]。该院此次借助省中医医院感染预防控制技能竞赛的契机[6],旨在对临床员工普及医院感染知识,提高医院感染实践技能。

经培训前调研、论证后,医院感染管理科制定培训方案、奖励办法等系列文件并全院公告。培训初期以动员、宣传、公布激励措施等方式为主;培训内容涉及医院感染方方面面的知识,培训过程分阶段、分层级进行。

培训选拔过程充分利用管理学的PDCA循环理论[7]。首先临床科室组织自学、考核,筛选出合格人员后,医院感染管理科汇整临床科室培训中发现的问题,有针对性的对选拔出来的120名医护人员进行集中培训,然后考核。最后,从全院考核中筛选出医疗、护理各5名参加省竞赛,分析此10名医护人员薄弱环节,有针对性地对其加强培训。该研究结果显示,经过培训考核选拔相关人员再培训考核的循环过程,医护人员感染理论知识、毫针针刺法、胸腔穿刺术、换药术、吸痰法、静脉采血培养标本、无菌技术操作等成绩差异有统计学意义(P<0.05),且10名医护人员强化培训后参加竞赛成绩喜人。

选拔、培训、考核过程中充分利用医院办公网(OA)、护士长微信群等渠道进行信息沟通、发布,以便参加人员及时了解活动动态,同时对参加培训、考试的员工授予继续教育学分并记入其个人档案。此次培训的方法及内容引起了医护人员共鸣,培训满意度较高,达到了培训的成效[8]。此次培训有效地促进了医护人员感染预防控制知识与临床操作技能的提高,有助于降低医院感染风险,可以为医院感染培训提供参考[9]。

该研究将持续收集医院感染率、临床医护人员实践操作技能方面的资料,以评价此次培训的长期效果,完善研究。

[1]Vonberg RP,Weitzel-Kage D,Behnke M,et al.Worldwide Outbreak Database:the lagest collection of nosocomial outbreaks[J].Infection,2011,39(1):29-34.

[2]徐立琴,程建萍,罗惠珍.细节管理对医院感染防控效果的影响[J].中国当代医药,2014,21(19):164-165.

[3]Civardi E,Tzialla C,Baldanti F,et al.Viral outbreaks in neonatal intensive care units:what we do not know[J].Am J Infect Control,2013,41(10):854-856.

[4]卢晓燕,周静仪,李伟娟,等.以竞赛形式有效推动医院感染知识与技能培训[J].中华医院感染学杂志,2011,21(15):3263.

[5]王达莉.加强护士感染知识培训,提高医院感染防控能力[J].中外健康文摘,2013,28(10):262-263.

[6]郭凤玲,高晓东,董新刚,等.省级中医院感染预防控制技能竞赛组织管理与效果评价[J].中华医院感染学杂志,2015,25(11):2607-2609.

[7]王力红,赵霞,张京利,等.追踪方法学与PDCA循环管理在医院感染管理质量控制中的应用[J].中华医院感染学杂志,2014,24(6):1539-1541.

[8]Walker JT,Martin TM,Haynie L,et al.Preferences for teaching methods in a baccalaureate nursing program:how seconddegree and traditional students differ[J].Nurs Educ Perspect,2007,28(5):246-250.

[9]Ward DJ.The role of education in the prevention and control of infection:a rebview of the literature[J].Nurse Educ Today,2011,31(1):9-17.