《马可·波罗游记》里的中国

2015-05-12张新朝

张新朝

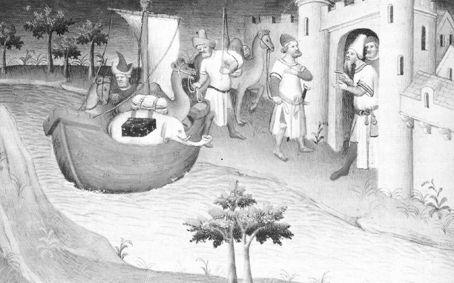

马可·波罗觐见忽必烈

近年来,中外学界对“马可·波罗的中国之行”多有争论,学者各抒己见,未有定论。我们暂且不管马可·波罗是否来过中国,传世巨作《马可·波罗游记》是在描写元朝时的中国,这一点是毋庸置疑的。从《马可·波罗游记》中,我们看到的是元朝在中国史书中无法体现的另一面。下面就让我们一同走进《马可·波罗游记》里的中国元朝。

初到元大都的震撼

1275年,马可·波罗和父亲、叔叔背负着教皇赋予的神圣使命,历经3年半艰辛的长途跋涉,终于来到了心中向往的神秘的东方古国,并在蒙古大汗的避暑之所——元上都,觐见了元世祖忽必烈。在递呈了教皇的书信之后,他还进奉了圣墓灯油,忽必烈很是喜欢,初次见面,马可·波罗就给当时世界上最伟大的帝王留下很好的印象,并因此受到青睐。在上都逗留的一段日子里,大汗宫殿的金壁辉煌和草原的广袤无垠并未牵绊住马可·波罗的探索之心,他期待着一次更广阔更深入的旅程。

不久,马可·波罗便随忽必烈来到了当时元朝的都城——大都,从此开启了马可·波罗为期17年之久的中国之旅。

初到当时闻名世界的元大都,此城的广袤给了马可·波罗极大的震撼。他在游记中如此描述外国人口中的汗八里城:“周围有二十四里,其形正方,由是每方各有六里。环以土墙,墙根厚十步,然愈高愈削,墙头仅厚三步,遍筑女墙,女墙色白,墙高十步。”类似这样的大城市,在当时的欧洲是绝无仅有的。

“全城共有十二城门,并附有十二城郭,城郭之中鱼龙混杂,形形色色”。穿梭于其中,马可·波罗的第一感觉就是“人户繁多”,且城郭内“人户较之城内更众”,大街小巷之中人们并肩接踵、挥汗如雨。这其中不但有蒙古人、汉人,也有远道而来的外国人,他们或进贡、或贸易,你来我往之中,平添了元大都的“国际范”。城郭中的“华屋巨室”更是鳞次栉比、数不胜数。这座元朝的政治首都在马可·波罗眼中更像是一座“贸易之都”。在他的眼中,元大都俨然就是当时的国际大都市,与同期的亚历山大城相比有过之而无不及。虽然商业贸易鼎盛,但市井之中却不见一点金银的踪影,人们所用的交换媒介是一张张元朝政府刊行的印钞,这种用桑树皮制造且盖有君主印信的纸币大小不等,根据纸张大小决定其价值大小;不但便于携带,而且可以以旧换新;更重要的是,四海之内,“凡州郡国土及君主所辖之地莫不通行”。

城中壮丽的建筑甚多,其中最吸引人注意的是城中央的巨大钟楼,里面悬有一座大钟,每当夜幕降临,钟响3声之后,全城禁闭,非有急事者不得通行于道中;纵有行者,也须手持灯火而过。白天时的繁华场景在夜色中殆尽,在夜晚的静谧中,人们酝酿着明天的行程。

城内虽然人口众多、热闹非凡,但卫生状况却并不令人堪忧,这主要得益于元朝政府“禁止城中埋葬死人、丧葬事宜一切于城外举行”的规定。这种消除“古代市容杀手锏”的做法,不禁让马可·波罗由衷地感叹“城内最适宜于卫生”。

奇异的西南之旅

在繁华且整洁的元大都生活过一段时间后,马可·波罗又迎来了一次难忘的旅程,他奉忽必烈之名,以使臣的名义从元大都出发,往西南遍访中国诸州。在为期4个月的历程当中,路途漫长且身负重任;但对于马可·波罗而言,这更像一次发现之旅,他也体验到了中国的另一种风情。

在骑行约5000米后,一座石桥的出现让马可·波罗为之驻足长叹:“桥长三百步,宽逾八步,十骑可并行于上。下有桥拱二十四,桥脚二十四,建置甚佳,纯用极美之大理石为之。桥两旁皆有大理石栏,又有柱,狮腰承之。柱顶别有一狮。此种石狮巨丽,雕刻甚精。每隔一步有一石柱,其状皆同。两柱之间,建灰色大理石栏,俾行人不致落水,桥两面皆如此,颇为壮观。”这座桥就是举世闻名的卢沟桥,由于《马可·波罗游记》中详细的描述,在欧洲也称之为“马可·波罗桥”。

跨过此桥,前方有更神奇美丽的事物在等待他的发现。

沿途的美丽风景让马可·波罗仿佛置身于画卷之中。大道两旁绿树葱葱,精致的旅舍、芬芳的葡萄园、美丽的园囿、广袤的田亩、清澈的水泉给他留下了深刻、美好的印象。途经太原时,他还有幸品尝了当地久负盛名的葡萄酒。太原产的葡萄酒在唐朝时就已知名,到元朝时更是名誉四海。马可·波罗还在京兆府(西安)亲眼目睹了西方人为之着迷的丝绸的生产工艺,可惜在《马可·波罗游记》中未有细说。

继续往西越过二州之后,他们来到了“天府之国”——成都。此城之中有一大川,在马可·波罗眼中“此川之宽,不类河流,竟似一海”。虽然这种描述带有些许的夸张,但我们不难想象此河的宽广;而且水下多鱼,水上多船,物产丰富,商贸频繁。更令人称奇的是,此川之上还建有一座大石桥,桥上有用木头搭建的棚屋,商贾工匠皆列肆于其中,其桥之大不言而喻。与其他桥不同的是,桥上方还有木制桥顶,由桥两旁的大理石柱支撑。

到下一站土番州时,“游记”中记载此地江河湖泊当中富含金沙,且数量惊人;也盛产肉桂等其他香料,而这两种产物恰巧为欧洲人所渴求之物。

别了此地,马可·波罗一行沿盛产“突厥玉”的建都州,跨过金沙江来到了云南境内,马可·波罗称其为哈剌章州。此地水土适宜,盛产米、麦,然而居民因小麦不卫生而多不食用,因此米还是当地的主要食粮。还有一种饮料颇受当地人喜爱,此种饮料用米与香料掺和酿造而成,味道香醇浓厚且无色透明。当地人吃肉的习惯,在马可·波罗眼中也分外“另类”,无论牛羊肉还是其他肉类,都是切好之后放到加有香料的热水中一涮,再蘸料而食。这种吃法就是以后在中国普遍流行的“涮火锅”的雏形。既然来到了云南,就免不了去看看传说中美丽的大理古国。马可·波罗对当地的毒蛇大蟒情有独钟,不仅亲眼目睹了当地的捕蛇之法,而且见识到蛇胆之功效,品尝到蛇肉的美味。当地在交易时所用的货币也相当“另类”,不用元朝普遍通行的纸币,而是用海贝,甚至有的地方用盐充当货币。

告别大理,马可·波罗一行来到了一个更具特色的地方——金齿州,此地的居民用黄金做成牙套,套于上下两齿之上,金齿之名由此而来。男子都必须遵照此俗,女性则无硬性规定。此州偏远闭塞,外人入其境者多有不易,甚至性命堪忧。马可·波罗一行人为了造访此地也是历经艰险。此州之中男女分工明确,男子除打仗、游猎、养鸟之外,不做他事,其他工作均由妇女承担。更让人不解的是,此地妇女产子将婴儿洗净包裹好之后,便立即从事其他工作,而由其丈夫抱子卧床40日,并受亲友的祝贺。此种行为还有一个冠冕堂皇的理由:“妻任大劳,夫当代其受苦也。”从这些记载来看,此地应是原始的少数民族部落,而且带有母系氏族社会的遗风。

当然,《马可·波罗游记》中所记载的城市不只限于上述所列举的几个。之后马可·波罗又行走了数个城市和国家,直至最远到达东南亚一带,才开始返程。至此,马可·波罗的西南之旅也暂且告一段落,然而这并不是马可·波罗中国之行的终点,他的下一次旅程已经悄然开启。

马可·波罗下江南

马可·波罗的此次旅程路线较为明确,基本是沿大运河一线一路南下。

与马可·波罗西南之行所到过的文明还未开化的偏远地方不同的是,南下所经过的城市与元大都颇为类似,均是工商业兴盛,且在交易时使用纸币;一路顺风顺水,畅通无阻。沿途所见之城尽是繁华富贵之景象,百姓安居乐业,景色秀美动人。

在扬州停留3年之后,他又重新收拾好行囊,开始继续向南进发。沿途城市的繁华盛景并没有让马可·波罗做更多的停留,就连他所称道的“地城”苏州,也是几笔带过。前方有一座更为神奇、繁华的城市在等待他的到来,这座城市就是他心之神往的行在城。

“游记”中提到的行在城即中国的杭州。对于这座城,书中给予了高度评价,称其为“世界最富丽名贵之城”。不仅如此,“行在城所供给之快乐,世界诸城无有及之者,人处其中,自信为置身天堂”。此城甚大且依水而建,城内石桥遍布,城中有水穿流而过,城外亦有水环绕流淌,置身于其中,马可·波罗仿佛瞬间回到了他的家乡威尼斯。正是基于对这座城市的特殊情感,书中用最大的篇幅来刻画这座“天城”。

虽然马可·波罗在旅行途中不乏见到美景与大湖,但久负盛名的杭州西湖还是对他产生巨大的吸引力。畅游于西湖之上,周围的楼舍精美,树影婆娑,宫殿、庙宇、庵堂、园苑错落有致,不经意间彰显出杭州的高贵典雅,立于湖中小船之上远远地眺望,整个城市的宏伟壮丽、秀美无比尽收眼底。

杭州的商业之盛也可见一斑。在这里象犀珠玉、山珍野味、蔬菜瓜果各种物产琳琅满目,应接不暇。每到开市之时,所有市场都是人头济济,熙熙攘攘。城内基础设施完善,城中的街道皆以石铺地。西湖中央还有两座小岛,上面各建有华丽的宫殿,里面各式各样的物品应有尽有,居民如有庆祝之事都在此地统一举行。

告别令人无限眷恋的杭州,路经塔皮州、武州、衢州、常山、信州,马可·波罗来到了物产丰饶的福州。野味、蚕丝、高良姜都是本地的特产,还有一种黑色的母鸡让马可·波罗称奇,此鸡“无羽而有毛,与猫皮同”,这种“怪鸡”就是中国所称的“乌骨鸡”。

离开福州后,马可·波罗来到了他南下旅途的最后一站——刺桐城,此城是中国的一大港口,印度一切船舶运载的香料及其他贵重货物都会在此港口停船卸货。此城是他南下的终点,也是他中国之行的终点。

1295年马可·波罗回到了意大利。从此中国只存留在他的记忆当中。

【责任编辑】王 凯