垃圾污染中国,也污染人心

2015-05-12符遥

符遥

2014年的最后一天,38岁的纪录片导演王久良登上了前往美国的航班。在接下来的半年里,他将在加州大学伯克利分校担任访问学者,研究一个很宏大的课题:美国塑料垃圾的全球出口与回收。

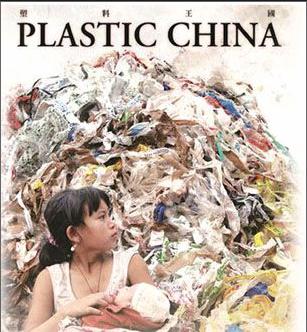

同时,他带去了自己的最新作品,历时三年拍摄的纪录片《塑料王国》。他说想把片子放给美国人看,让他们看看自己所产生的垃圾给地球另一端的人带来了怎样的影响。

繁荣中国的另一面

《塑料王国》的英文片名是《Plastic China》,这是王久良精心设计的双关语。其中“Plastic”一词,既指废旧塑料本身,也暗含“外表繁荣、实质脆弱”的意思。类似于经过“plastic surgery”(整容手术)后展现出来的外表,光鲜精致,却并不自然、并不真实。

拍摄这部片子的想法起源于2011年他的一次美国之行。当时,王久良去参观加州的一所垃圾回收中心,在那里,他见到了一辆辆满载着塑料垃圾的集装箱货车。工作人员向他随手一指:“看,那是要运往你们中国的。”

这让王久良心生疑惑,他想到拍一部纪录片,追踪这些“洋垃圾”在中国的故事。

三年间,王久良走访了华北、华南、华东十几个集中回收处理进口废旧塑料的基地,深入这个产业的每一个环节,记录下了这些“洋垃圾”在中国的“重生之路”和一个又一个因此被裹挟的命运。

事实上,中国是世界上最大的廉价商品制造国,同时也是最大的废旧塑料进口国。多年来,随着经济的迅速增长,市场对塑料的需求一直在同步增加。而作为石油提炼的下游化工产品,塑料原料的价格随着国际油价也在持续攀升。在这样的情况下,因成本低廉、利润可观的特点,进口国外的废旧塑料进行加工再利用,成为国内原料市场的大趋势。

尤其在2000年以后,旺盛的市场需求促使中国废旧塑料的进口量持续猛增。世界上70%的塑料垃圾都被运到了中国。

而这样的市场需求背后,是遍布全国各地的一个个家庭式废旧塑料加工作坊。分拣、水洗、粉碎、造粒……“洋垃圾”在这些“土作坊”里获得了重生,人们因此获利。但原始粗放的加工模式,还带来了不可扭转的环境污染和严重的健康威胁。

在王久良的镜头中,几乎没有任何防护措施的工人们坐在堆积如山的垃圾堆里,完全依靠手工将不同种类的塑料分拣出来,其实“垃圾里什么都有”,破衣烂衫、臭鱼烂虾……

用影像为一个社会问题留下“证据”

从2008年开始关注垃圾,王久良的名字就再也没和这两个字分开过。这并非他最初的设想。本来,他是一个自由摄影师,他还差点成为一个纯粹的艺术家。

从中国传媒大学摄影专业毕业的王久良,因为一组名为《往生》的摄影作品吸引了艺术评论家鲍昆的注意。后来,鲍昆建议王久良尝试关注一些与现实更切合的艺术题材,比如环境和垃圾。

自2008年8月起,在两年的时间里,王久良探访了北京周边460多座垃圾场,行程15000公里,拍摄了四五千张照片和超过60小时的纪录片素材。现实令所有人震惊:光鲜的首都北京竟被大大小小的垃圾场紧密地环绕着。

眼看着地图上的标记越来越多,王久良说:“我突然觉得,艺术不艺术一点儿也不重要了。”

于是,垃圾场成了新的主题。王久良给作品起名为《垃圾围城》。

2009年12月,凭借《垃圾围城》,王久良在广东连州国际摄影家年展上获得“年度杰出艺术家金奖”。

王久良火了。他说,这是他用影像为一个社会问题留下“证据”。

《垃圾围城》获奖后,引起了多方的关注。新华社就这一问题进行了深入报道,北京市的有关部门也专门约见了王久良。此外,市政府还出台了文件,宣布直接投资100亿元的专项资金,拟在2015年以前新建、改建40多座垃圾处理设施,彻底治理北京周边的垃圾场。

《垃圾围城》带来的改变让王久良看到了个人行动的价值,也开始对社会、对垃圾、对这个充斥着物欲和消费主义的时代有了更多自己的思考,之后也就有了《塑料王国》。

拍个片子跟做贼一样

拍摄《垃圾围城》的时候,经费总是王久良最头疼的问题。在很长一段时间内,每次和鲍昆交流,“每封邮件都是说钱”。刚开始,鲍昆常自掏腰包塞些钱给他,后来还开始动员艺术圈的朋友们帮忙。照相机、胶卷、笔记本电脑、内存卡、办展览的宣传页、扫描照片的费用,都是大家赞助的。

除了资金,他还面临着更大的困难——如何对付人。

拍摄《垃圾围城》时,他的画面以场景为主,没有太多机会跟垃圾场的人接触,也很少涉及他们的利益,即使有人出面阻止,大不了拍完就跑,“打一枪换一个地方”。但《塑料王国》却不一样。要记录人的故事,就需要深入到产业内部,需要每时每刻和里面的人打交道。而在这个有着太多灰色地带的隐秘行当里,这样的拍摄就是“揭黑”“曝光”。

在最初的几个月,没有一家塑料厂愿意让王久良他们拍摄。如何进入工厂成了每天最难解的难题。好不容易有同意和他们接触的,往往在一两次之后就会受到威胁。在夏天被断水断电,被房东赶走,被政府刁难……

为了防止人多目标大,拍摄团队从刚开始的四个人减成两个,慢慢地,最后只剩下了王久良一人。整个2013年,他又回到了之前单枪匹马的日子,一个人一台车一部机器,穿梭在一个个废旧塑料加工基地里。

“印象最深刻的不是污染,而是人心”

都说垃圾是放错了地方的资源,这个资源回收再利用的产业有多么美好,可在王久良看来,一旦你真正踏进去了,一个神话就打破了。

要回收废旧塑料,第一道工序是分拣,一个小小的玩具上可能就有三种塑料,机器没法分,只能靠人鉴别完拧下来。分好类之后要用清洁剂对废旧塑料进行清洗,这是最费水的一步,一家工厂一个小时可能就要抽取50吨地下水。清洗过的塑料被放入粉碎机磨成粉末,然后再进行熔化、造粒或是拉丝。

对于严格遵照环保标准的大企业来说,整个工序下来,人力物力的消耗太高,从经济的角度来说并不划算,因而在众多发达国家,回收废旧塑料并不是一个很好的选择。

这就给中国成千上万的小作坊提供了“机会”。

在《塑料王国》中,王久良记录下在堆满各种垃圾、臭气熏天、苍蝇遍布的车间里,一个工人的孩子因为病菌感染而患上了黄水疮,大大小小的脓疮长得满头满脸;另一个孩子,拿着一只从垃圾堆里捡来的废弃针管,毫无戒备地塞进嘴里滋水玩。而他们的父母正在一旁分拣、处理着那些印有各国文字的“洋垃圾”,没有时间和精力管他们,也并不在乎。

“空气,空气不好,水,水不好。什么好?说句开玩笑的话,就是钱好。”

跟拍久了,王久良说,他常常感到很分裂。

一方面,长时间的接触,他和塑料厂的业主、工人们一起吃饭一起聊天,早已建立起了相互信任的感情;可另一方面,他又实在没办法喜欢他们。他同情他们的境遇,理解他们的无奈,却还是没办法认同他们的选择。

“明明知道是污染,为什么还要做这个?”这是王久良一直不能释怀的问题。

这个问题他问了他们许多人,问来问去无非就是两种答案。要么说没有污染,再问就是“不知道”;要么,“他们知道的比你还详细”。

他试图跟他们讲道理,可对方往往会说:“水泥厂有污染么?化工厂有污染么?都有污染。所以这是正常的,是不可避免的。”关于环境、健康、子孙后代的大概念,就被他们轻而易举地用一种看似合理的逻辑化解掉了。

就这样,大大小小的利益相关者们用虚假的繁荣应对着来自外界的审视与追问,竭尽全力地维护着这个庞大的产业。而那些贫穷的、生活在底层又缺少选择余地的人们,为了已被层层盘剥后剩下的一点点微薄利润,心甘情愿地牺牲掉了自己赖以生存的家园、健康甚至生命。

“其实他们也很分裂。他们也是受害者,蝼蚁一般。”王久良说。

“走到下面之后,给我印象最深的并不是污染,而是人心。”污染的河水、刺鼻的气味,时间长了王久良都习惯了,可那些麻木的、懦弱的、犬儒的、短视的员工,却总是让他无法平静。那一个个人的命运,一个个活生生的生存故事,每时每刻都在触动着他。

他拍摄的一个主人公是一个彝族的小女孩,从七岁起就随父母打工。她的父母告诉王久良,“等我们赚到钱了就送她读书”,可一晃四年过去,小女孩还是没有上学。

“社会远比自己想象的凶险”,王久良说,接触得越多,了解得越深,他反而越来越脆弱了。但他自诩为“乐观的悲观主义者”,虽然个人的力量不一定能改变什么,但他还是想做点事儿,想看看除去那些虚无缥缈的社会责任感、公共利益,“到底能不能真正地改变一点儿人的命运”。

《塑料王国》还在后期制作的过程中,预计今年6月完成。王久良觉得,相比之前的《垃圾围城》,《塑料王国》所能带来的改变可能要难得多。在了解那么多现实之后,他深知对一个国家而言,在短时间实现内部的改变是多么艰难。 (张晓华摘自《中国新闻周刊》)