欠发达地区农民工留城倾向的影响因素分析

2015-05-11洪名勇钱龙

洪名勇 钱龙

摘 要: 新型城镇化的核心在于实现人的城镇化,能否增强农民工留在打工城市的意愿和能力是实现农民工市民化的关键途径之一。根据贵阳市农民工的调研数据,运用有序probit模型,实证研究了个人综合特征、家庭特征和个人满意度对农民工留在打工城市的影响。分析结果表明:家庭所在地与打工地距离越近,受教育程度较高、在城市居住时间较长,全家迁移,住房条件越好,已婚,对收入水平越满意、对工作环境越满意的农民工,越倾向于长期留在打工城市。且第一代农民工和新生代农民工的留城倾向受到不同因素的影响,表现出较强的代际差异性。

关键词:农民工;欠发达地区;留城倾向;代际差异;有序probit

中图分类号:F325.2 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2015)02-0056-06

引 言

2012年,我国人均GDP达到了6 100美元,总体上进入了中等收入国家行列。然而,我国经济也面临着调整结构、转型升级和区域均衡化等多重压力。在新形势下,推动我国经济持续快速平稳增长,实现工业化、城镇化和农业现代化同步发展,核心在于推动城镇化,城镇化已经成为解决三农问题、拉动内需和推动经济转型的关键动力。2000年以来,我国城市化以历史罕见速度快速增长,并于2011年首次超过50%。然而,我国户籍人口城镇化27.6%,农转非比例在20年内只增长了7.7%,远远低于同期国家统计局公布的52.57%。造成这种显著的差异主要是城乡二元体制,游离在城乡之间的2.6亿农民工群体处于“半城镇化”或“伪城镇化”状态,他们能否实现真正的城镇化关乎中国健康城镇化的未来。

城乡壁垒的存在,使得农民工在子女教育、住房、医疗、社会保障等方面无法享有市民化待遇,增加了其融入成本,削减了农民工融入城市的意愿和能力。另外,差别化的公民待遇,造成了城乡居民心理鸿沟和城乡对立,威胁着社会稳定。新生代农民工已经成为了农民工群体的中坚力量,他们没有务农经验,不愿意也无法回到农村,更渴望融入城市[1]5。农民工市民化问题解决得好不好直接关系到中国未来社会的稳定。

一、文献述评

早期的人口迁移理论认为,地区间劳动力供需差异会引起劳动力流动[2]。托达罗认为只要城乡差异存在,农民在“预期收入”而非即期收入影响下将会自主流动。在新古典范式中,经济因素是人口迁移的最关键原因,“推拉”两方面的力量促使劳动力在区域间最终形成合理配置。新移民经济学突破了个人的局限,将迁移决策扩展到家庭层面,指出迁移或留守是家庭分散风险而采取的多样化经营策略[3]。

国内学者从多个切入点对农民工在城市定居意愿或留城意愿进行了探讨。如陈春等以重庆市为例,研究了农民工住房状况与留城意愿的关系[4]。叶鹏飞根据7省区的调查数据进行了实证研究,证实了家庭因素和社会支持因素对农民工定居决策影响很大[5]。蔡禾等引入了农民工社会心理因素对农民工定居意愿的影响[6],王春光认为以户籍制度为核心的制度壁垒是阻碍农民工从就业走向定居的阻碍[7]。戚迪明等基于沈阳农民工的调查,重点关注了农民工职业流动对农民工留城意愿的影响,研究发现职业稳定性与定居意愿呈显著正向关系[8]。吴伟光等以浙江省三个县的入户调查数据为基础,得出农民工入城生活状况改善与其定居意愿密切相关[9]。王玉君利用十二个城市调研数据,着重分析了社会网络和城市归属感在农民工城市定居决策中的作用,发现农民工社会网络对定居意愿的直接负面效应大于其通过归属感带来的间接正面效应[10]。

不同的研究侧重点不一,显示出了农民工定居决策的层次性、差异性及复杂性,受到了经济因素、社会因素、文化因素、心理因素和制度因素等多个方面的诸多影响。从微观层次来看,是否留城定居取决于农民工个体的特征、家庭关系及诸多外在约束影响。个人特征如性别、教育程度、技能、工作等;家庭特征、家庭所处的生命周期;社会交往、社会资本和社会地位都会影响到迁移决策[5,11]。

既有研究存在着将定居和留城相混淆的现象。实际上,长期留城并不代表永久留城,中国人口城镇化实际上存在着“迁移-安居”决策显性分离的现象[12]。农民工在城市居住时间也有着明显的生命周期特征,年轻时候外出务工,年老时候回到老家农村或小城镇的双向流动十分普遍。其次,多数研究使用定居意愿或留城意愿作为因变量,却明显忽略了农民工留城意愿和留城能力的差异和由此导致对农民工理解的偏差。在城乡巨大差异面前,大部分农民工尤其是新生代农民工都具有融入城市、获取同等市民待遇的客观需求[1]12。如果仅询问农民工留城意愿,而忽视其能力对其意愿的影响,分析得出的结论值得怀疑。第三,留在城市与留在打工城市并不是同一个概念,如果不加以区分,得出的结果将可能会差异显著[13]。基于此,选择更加准确的“倾向”一词替代“意愿”,来表示综合了意愿和实际能力的实际决策行为。

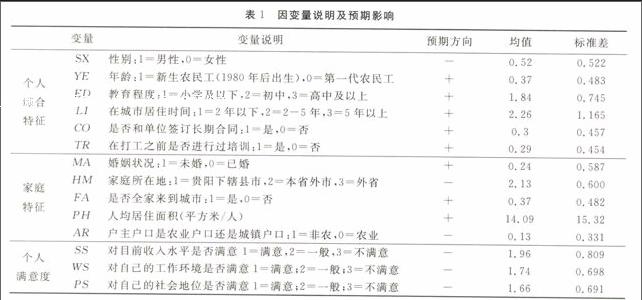

农民实现市民化包括两条主要途径,一是就地城镇化;二是在打工地实现城镇化。本文摒弃模糊的留城意愿分析,具体地分析了外出农民工长期留在打工地倾向。多数研究偏重某个特定视角,忽略了农民工留城决策的复杂性。基于此,本文基于微观层面,从个体综合特征、家庭特征和个体满意度的综合视角,对农民工留在打工城市倾向的影响因素进行研究。第一,个体综合特征。作为理性决策单位,个体会考虑到自身的条件对其进城成本和获取收入能力的影响。通过对以往文献的梳理,考虑到引入频率和实际效果,引入了性别、年龄、受教育程度、技术能力、在城市时间居住时间和签订合同情况六个变量,对个体的生理特征、人力资本特征、生活特征和工作特征进行描述。第二,家庭特征因素。随着经济收入的提升,为了解决两地分居和孩子接受教育问题,越来越多的农民工迁移呈现家庭整体性,家庭整体特征对农民工决策的影响越来越大。引入了农民工婚姻状况、家庭来源地特征、家庭成员分布情况、家庭住房状况和户主户籍五个变量来刻画家庭特征。第三,个体满意度影响。留在打工地城市,不仅仅取决于外在客观条件,其内心的感受也十分重要。个体满意较高,获所在城市的认可,对城市的认同感越强,留城倾向也越大。引入个体收入满意度、工作环境满意度和社会地位满意度三个变量来予以体现。

二、数据说明、变量设置与研究假设

(一)数据来源

贵州省是全国贫困面最广、贫困程度最深的欠发达省份之一,同时也是全国主要的劳务输出大省。贵阳市是全省的政治经济社会中心,各项指标居全省前列。作为欠发达地区的经济高地,贵阳市汇聚了超过百万的省内外农民工,选取贵阳市作为农民工留在打工城市倾向调查点具有典型性。本文的数据来源于贵阳市流动人口社会化服务管理调查课题组2011年在贵阳市的大规模调研。采用配额抽样和随机抽样相结合的方式,对贵阳市下辖的7个区进行了调查。为了提高问卷的质量,在预调研基础上对问卷进行了多次修改,并对调研人员进行了严格培训。很多研究采取街头偶遇调研方式,而这可能会带来样本的代表性特征的失灵。为了杜绝这一情形,本次调研采取入户调研、进入工作场所调研和街头调研相结合的方式。本次调研采取调查员访谈填报方式,得到有效问卷1 063份。

从性别比例来看,男性占50.8%。从农民工来源来看,外省比例只有25%,说明本省农民工依然占据主流。从职业分布来看,服务业占比25.3%,建筑业和工矿业比例为27.3%,个体经营者达到了18.6%,背篼工和其他临时工为11.6%,临时失业为17.2%。1980后出生的新生代农民工,占比为37.2%。这与其他研究差别较大,表明第一代农民工依然是贵阳市劳动力市场的主体。婚姻方面,未婚比例较低,只有16.8%。农民工人力资本水平整体偏低,80%左右的农民工学历水平在初中以下,70%左右农民工没有参加过技能培训。有超过七成农民工没有和单位签订长期劳动合同,工作呈现不稳定性。但居住呈现出稳定性特征,超过半数农民工在贵阳居住的时间超过5年,36.5%的农民工已经将全家迁移到贵阳居住,呈现出居住长期化和稳定化特征。

(二)变量设置

问卷调查时,我们仔细地向农民工解释“倾向”的含义,并明确说明留城倾向指的是留在打工地倾向。设置变量时,鉴于部分农民工在留或走之间矛盾徘徊,给出的答案呈现模糊性,并不能简单归于留或走两种选择。我们没有采纳多数研究中二值变量法,而是将问题设置为“您打算长期留在贵阳吗,命名为LG,并给被访谈者提供了“0=不会;1=不清楚;2=会”三个选项。从脱离农业的观点来看,这三种观点存在着递增的关系,为有序排列变量[14]。样本中选择不清楚的农民工占29.35%,表明确实存在相当一部分农民工徘徊不定。各因变量说明如表1。

(三)研究假设

基于以上变量设置,并参考以往研究成果,本文提出以下一系列研究假设:

H1:女性相对于男性更愿意长期留在打工城市。女性相对与男性,家庭压力更小,融入城市的成本更低,融入途径也更加多样化[6]。

H2:年龄越小的农民工越愿意留城。年龄指示了农民工的生命周期特征,年龄越小的农民工负担越轻,待在城市中愿景也越高。

H3:教育程度越高的农民工越愿意留城。教育程度的高低直接影响了农民工职业选择范围和获取收入能力,较高的人力资本使得农民工更有能力适应城市的高成本生活。

H4:接受过职业培训的农民工更愿意留城。接受过技能培训的农民工,在就业市场中处于优势地位,能够更好更轻松地寻找到满意的工作,因而更愿意留在城市。

H5:在城市居住时间越长,农民工越倾向于留城。居住在城市时间越长的农民工对本地越熟悉,社会关系网密度和强度越大,更愿意留在本地生活。

H6:签订长期合同的农民工更倾向于留下来。能否拥有长期劳动合同关系到农民工就业的稳定性,收入的持续性预期对农民工决策产生较大影响。

H7:未婚的农民工更加愿意留在打工城市。未婚农民工负担轻,已婚的考虑到家庭,顾虑更多,生活成本也更高,削弱了其留在城市倾向。

H8:家庭所在地离打工城市越近的农民工越愿意留在打工城市。距离的远近对农民工更多是作为一种非经济因素,地理位置接近,流出地与流入地在语言、文化、情感方面更加趋同,农民工更容易融入打工城市。同时,考虑到中国人的乡土意识观念,也愿意选择离家更近的地方定居。

H9:全家都在打工地的农民工更可能选择留下来。全家迁移农民工与家乡隔绝更加彻底。同时也表明其初步具备生活在城市的能力,能够负担家庭迁移的成本支出。

H10:家庭住房情况好的农民工更愿意留在打工城市。鉴于住房质量不易衡量,使用人均住房面积代表住房状况。良好的住房环境让农民工居住更舒适,生活满意度较高,长期留下来的可能性大。

H11:户主户籍是农业户口的更加倾向留在打工城市。非农业户口已获得城市户籍,进行市际迁移成本过高,可能性不大。而农业户口的农民工家庭,对打工城市期望更高,期望成为城里人,长期留下来倾向更强。

H12:收入满意度越高的农民工越愿意留在打工城市。经济因素是农民工群体最为看重的因素之一,客观的收入高低并不能反映出农民工打工前后相对收入变化。主观满意度是根据其自身情况得出的主观评价,更具解释力。

H13:对工作环境越满意的农民工越愿意留在打工城市。随着农民工自我保护意识的增强,农民工尤其是新生代农民工越来越注重工作环境。

H14:对社会地位满意度越高的农民工越倾向留在打工城市。农民工得到尊重,心理满意度越高,越倾向于选择留城。

三、模型构建与实证分析

(一)模型构建

自变量留在打工城市倾向的三个备选项有着明显的排序,相对于多值选择的mprobit模型,oprobit模型更加适合对此种类型数据进行分析用有序logit模型也可以进行分析,惟一不同点在于对扰动项分布的区别,logit模型假定e服从逻辑分布。然而鉴于在大样本中两种模型得出的结果是相似的,只需要选取其中一种即可(伍德里奇,2003)。因变量LG可从潜变量模型中推导出来。

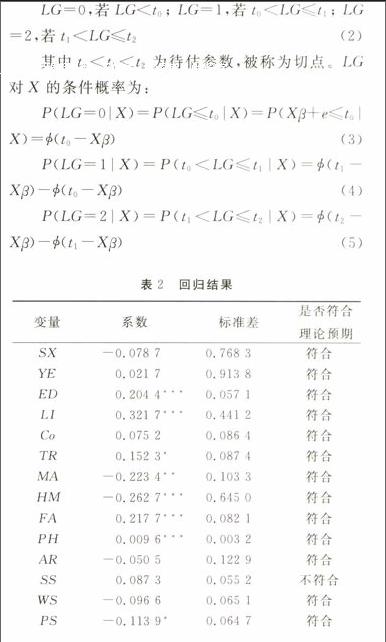

回归结果显示,性别、代际、长期合同、户籍和工作满意度5个因素作用符合理论预期方向,但没有通过显著性检验。对收入的满意度越低的人更愿意留在打工城市,与理论预期相反,没有通过显著性检验。假说H1、H2、H6、H11、H12、H13不成立,说明上述五个因素并不构成主要影响因素。教育和接受培训对农民工留城具有显著的促进作用,表明了农民工人力资本水平依然是影响其留城倾向的重要因素,假说H3和H4成立。在打工城市居住时间对其留在打工地倾向具有促进作用,并在1%显著性水平下通过检验,假说H5得以验证。家庭居住地因素在1%显著性水平下通过检验,这与李强等[14]的研究一致,假说H8成立。住房状况良好的农民工越愿意选择留下,与理论预期相符合,并通过了1%水平显著性检验,假说H10成立。

婚姻状况为已婚的农民工更愿意留在贵阳,且在5%的显著性水平下通过检验。但这与理论预期相反,并与多数研究的结果也不同[8]。这可能是由于本次研究询问的具体选项为“您愿意长期留在贵阳吗”,而很多未婚农民工表示更愿意去东部发达地区发展,已婚的农民工由于家庭原因,负担更重,去更远的地方打工意愿较低。本次调研的农民工年龄分布也可以侧面验证这一现象确实存在,即第一代农民工仍然是本地劳动市场主力。全家来到打工地城市的农民工更倾向定居,符合理论预期,且通过统计检验,假说H9成立。个人社会地位满意度在10%显著性水平下影响农民工留城倾向,满意度越高,越倾向留下,这说明农民工群体自我社会意识在提升[10],假说H14成立。

(三)代际差异分析

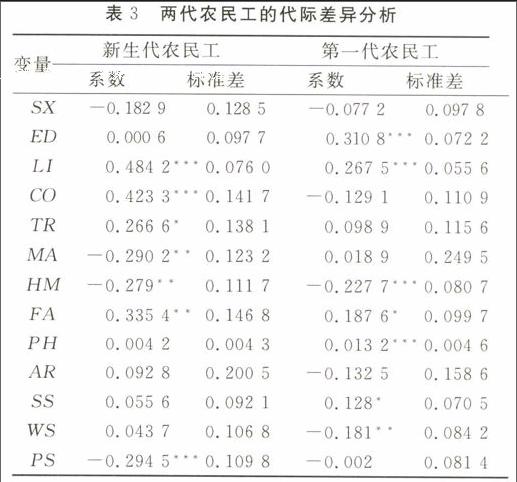

对农民工整体层面留在打工地倾向的分析可能由于样本的异质性而不准确,新生代农民工与第一代农民工在个人特征、融入能力和愿景方面都不同。农民工群体的代际分化无疑会导致新老两代农民工的留城决策的差异,而当前这方面的研究还比较缺乏。为了判断农民工留在打工地城市倾向是否具有代际差异性,对两代农民工分别进行有序probit回归(见表3)。从回归结果来看,新生代农民工确实与第一代农民工的留城倾向受到了不同因素的影响。通过显著性检验的,影响新生代农民工留城倾向的因素有:在城市居住时间LI、是否签订合同CO, 打工之前是否有过培训TR,婚姻状况MA,家庭所在地HM,是否全家来到城市FA和社会地位满意度PS。从作用方向来看,在城市居住时间越长,签订过长期劳动合同,有过培训经历,家庭所在地离打工地更近,已婚,全家都迁移到打工地,对自我社会满意度越高的农民工,更加倾向长期留在打工地城市。通过显著性检验,影响到第一代农民工留城倾向因素有:受教育程度ED, 在城市居住时间LI,家庭所在地HM,是否全家来到城市FA,人均居住面积PH, 收入水平满意度SS, 工作环境满意度WS。在城市居住时间越长,离家越近,家庭性整体迁移,住房状况越好,对收入满意度和工作环境满意度越高的农民工,越倾向于长期留在打工城市。

共性方面,新老两代农民工二个亚群体均受到了在LI,HM及FA三个因素显著影响且方向一致。差异性在个人综合特征、家庭特征和个人满意度方面都有所体现。第一代农民工的教育经历对其留城倾向影响明显,而对新生代农民工影响不明显,这与何军的研究结果相一致[15]。这主要是因为第一代农民工整体素质较差,从事的工作多属于低技能的工作,良好的教育经历能够显著增强其竞争力。实际技能对新生代农民工影响显著,这主要是由于新生代农民工普遍教育水平都得到了提升,教育程度差异已经不大。产业结构调整使得技能工人的需求十分旺盛,拥有技术能力的农民工在就业市场更具竞争力。是否签订长期合同在1%显著性水平下,正向影响新生代农民工留城倾向。这主要是由于新生代农民工缺乏老一代农民工吃苦耐劳的精神,更换工作频率更高[16],更稳定的收入预期和长期合同能够有效限制其流动。

婚姻状况在5%显著性水平下,对新生代农民工留城倾向产生影响,已婚的农民工更愿意留下来,而对第一代农民工没有显著影响。这与两者所处的家庭生命周期密切相关。第一代农民工家庭结构已经稳定,而第二代农民工正处于婚育高峰期。未婚的新生代农民工相比已婚的新生代农民工,无需考虑小家庭,负担更轻,更倾向去发达地区闯荡。个人满意度方面,社会满意度对新生代农民工留城倾向显著影响。这与新生代农民工自我意识更强密切相关,与第一代农民工相比,新生代农民工对非经济因素的考虑更多,新生代更加认同城市生活,希望获取尊重而不仅仅是在经济上接纳他们[17]。而第一代农民工则受到了收入满意程度和工作环境满意程度显著影响,说明第一代农民工仍然偏重经济因素,当然,工作环境方面的意识也在提升。

四、结论与探讨

本文基于贵阳市的调研,分析了欠发达地区农民工长期留在打工城市倾向及其影响因素。研究发现,整体上农民工的倾向受到与打工地距离、教育程度、在城市居住时间、全家迁移、人均住房面积、婚姻状况、对收入水平满意度、对工作环境满意度的显著影响。就代际差异来说,在城市居住时间、家庭所在地、婚姻状况、是否全家迁移、是否签订长期合同、技能培训及社会满意度7个因素显著影响到了新生代农民工的留城倾向。第一代农民工留在打工地贵阳的倾向受到了教育年限、在城市居住时间、家庭所在地、是否全家迁移、人均住房情况、对收入和工作环境的满意度共7个因素显著影响。这说明新生代农民工和第一代农民工有着明显的异质性,在留城倾向方面考虑的重心也有较大差异。

本文关注农民工长期留在打工地的倾向,而非永久定居倾向。事实上,影响到农民工是否及能否定居的因素更复杂,除上述因素外,顶层设计、所在城市的具体政策、城市的消费价格水平、房屋价格、户籍制度、社会保障、子女教育和土地因素都会对农民工的定居决策产生影响。此次调研中,农民工认同定居在贵阳市最为困难的前四个因素分别是买不起房子、工作不稳定、缺少城市户籍及子女教育,认同率分别达到了33.5%、30%、11.4%和8.6%。这表明促进农民工在打工地由长期留城转向永久定居,需要户籍、土地、社保、公共服务等多系统的联动改革。促进农民工在打工城市定居是农民工市民化的重要途径之一,只有让农民工在经济、社会、文化、心理上融入了打工地城市,才是以人为核心的城镇化,我国的城镇化进程才能够形成一条可持续、良性发展的路径演变。

参考文献:

[1] 国务院发展研究中心课题组.农民工市民化制度创新与顶层政策设计[M].北京:中国发展出版社,2011:10-20.

[2] Lewis W A.Economic Development With Unlimited Supplies of Labor[J].Man-chester School of Economics and Social Studies,1954,20(1):122-131.

[3] Stark Oded,J Edward Taylor.Migration Incentives,Migration Types,The Role of Relative Deprivation[J].The Economic Journal,1991,408:1 163-1 178.

[4] 陈春,冯长春.农民工住房状况与留城意愿研究[J].经济体制改革,2011(1):145-149.

[5] 叶鹏飞.农民工的城市定居意愿研究: 基于七省(区) 调查数据的实证分析[J].社会,2011(2):47-54.

[6] 蔡玲,徐楚桥.农民工留城意愿影响因素分析——基于武汉市的实证调查[J].中国农业大学学报:社会科学版,2009(1):40-46.

[7] 王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006(5):107-122.

[8] 戚迪明,张广胜.农民工流动与城市定居意愿分析——基于沈阳市农民工的调查[J].农业技术经济,2012(4):44-51.

[9] 吴伟光,李世勇.农村劳动力入城生活境况及留城意愿——基于浙江省的实证分析[J]. 农村经济,2012(11):104-109.

[10] 王玉君.农民工城市定居意愿研究——基于十二个城市问卷调查的实证分析[J].人口研究,2013(4):19-32.

[11] Rossi P. H,Why Families Move? a Study of the Social Psychology of Urban Residential Mobility[M].Glencoe:Free Press,1955:40-60.

[12] 蔡昉.中国城市限制外地民工就业的政治经济学分析[J].中国人口科学, 2000(4):1-10.

[13] 罗小峰,段成荣.新生代农民工愿意留在打工城市吗家庭、户籍与人力资本作用[J].农业经济问题,2013(9):65-71.

[14] 李强,龙文进.农民工留城与返乡意愿的影响因素分析[J].中国农村经济,2009(2):46-54.

[15] 何军.代际差异视角下农民工城市融入的影响因素分析——基于分位数回归方法[J].中国农村经济,2011(6):15-25.

[16] 黄祖辉,刘雅萍. 农民工就业代际差异研究——基于杭州市浙江籍农民工就业状况调查[J].农业经济问题,2008(10):51-59.

[17] 刘传江,程建林. 第二代农民工市民化:现状分析与进程测度[J].人口研究,2008(5):48-57.

Abstract:The new urbanization project's core lies in the realization of human urbanization, and to enhance the migrant workers' willingness and ability to stay in the city will be one of the key ways to achieve this goal. Based on the survey data of migrant workers in Guiyang, using the ordered probit model, we carry out a empirical study on the comprehensive influence of individual characteristics, family characteristics and personal satisfaction on migrant workers' tendency to stay in the working city. The results show that: if migrant workers have a closer distance between their family and working places, they are better educated, they have a longer living time in the city, they have the hole family together with them and better housing conditions, they get married, they have a satisfied income level and working environment, they have more intention to stay in the city for a long time. Also, the tendency of the first generation of migrant workers to stay in the city and that of the new generation is affected by different factors, showing a strong intergenerational differences.

Key words: rural migrant worker; tendency to stay in the city; intergenerational difference; ordered probit