会计理论丛林与走出丛林困境

2015-05-11陈良华等

陈良华等

【摘 要】 由于会计研究者所处环境、研究视角、方法运用等存在差异,会计理论学派出现了著名管理学家哈罗德·孔茨描述的“丛林现象”。文章对“管理理论丛林”产生的背景和正确涵义、会计理论是否存在丛林及其形成原因、走出会计丛林困境的途径进行了探析,并试图从一个理论层面来论证从价值管理计量视角构建新会计范式是否具有生命力。

【关键词】 理论丛林; 丛林困境; 价值管理计量

中图分类号:F224 文献标识码:A 文章编号:1004-5937(2015)09-0006-04

由于会计研究者的所处环境、研究视角、方法运用等存在差异,会计理论在历史沿革中形成林林总总的理论学派,出现了著名管理学家哈罗德·孔茨(Harold Koontz,1961;1980)所描述的“丛林现象”和“丛林困境现象”。百家争鸣、百花齐放的丛林状况有利于丰富会计理论和推动会计实践发展。但是,会计理论的乱象往往伴随学术研究繁荣而出现,并会形成丛林困境来羁绊会计学术研究:大量会计悖论现象出现,使得主流理论陷入解释危机;学派关系混杂和交错,阻碍理论研究与传承;学派之间不良竞争,破坏会计学术生态。笔者认为,导致会计理论乱象的“丛林困境现象”原因有三点:(1)会计现实世界已经发生变化;(2)人们对会计学科的认识不断深化;(3)学术研究利益团体之间的不良竞争。由此,本文对哈罗德·孔茨的“管理理论丛林”产生背景和正确涵义、会计理论是否存在丛林及其形成原因、走出丛林困境的途径进行探析,试图从一个理论层面来进一步论证从价值管理计量视角构建新会计范式是否具有生命力。

一、对孔茨的“管理理论丛林”评价

美国管理学教授哈罗德·孔茨(1961)在《管理理论的丛林》一文中首先提出“管理理论丛林”概念。“管理理论丛林”一词并不是对当时美国管理理论界百花齐放的学术繁荣现象的“赞赏”之意,而是对管理学派相互盘根错节形成丛林,导致管理学陷入混乱局面的“批评”之声。哈罗德·孔茨把各种管理理论分为管理过程学派、经验学派、群体行为学派、社会技术系统学派、决策理论学派和数学学派六个主要学派。他认为20世纪40年代前弗莱德里克·泰罗、亨利·法约尔等富有经验的管理实践家对管理经验做了很好的提炼和总结,而现在这六种以上学派已经过于滋蔓,成了一片盘根错节的管理学派丛林,不利于管理理论健康发展。在完成《管理理论的丛林》论文19年后,哈罗德·孔茨(1980)又发表了《再论管理理论的丛林》的文章,认为经过20年的管理学科发展,管理理论丛林仍然存在,形成了经验学派、群体行为学派、人际关系学派、社会协作系统学派、权变理论学派、决策理论学派、数学学派、社会技术系统学派、系统学派、经理角色学派、管理过程学派等学术流派。他指出管理理论“丛林状态”是无法变成一棵有根有干的“参天大树”的,这就是一种学术研究的丛林困境。

哈罗德·孔茨梳理了形成管理理论丛林的5个主要原因:(1)对管理学隐含基本假设分歧。把弗莱德里克·泰罗、亨利·法约尔等前人经验性观察的“先验的”假设给予抛弃,各管理理论流派又各自提出一些所谓的新假设。哈罗德·孔茨认为过去的经验是真实的而非空洞理论,多数丛林理论学派的假设经不起实践检验。(2)管理学术研究中的语义混乱。在管理学术研究中存在着严重的语义混乱现象。各个流派对“管理”、“计划”、“领导”、“决策”、“组织”等重要术语的内涵理解千差万别。(3)对管理和管理学的基本内涵和外延缺乏必要的统一。在空前繁荣的管理学术争论背后,管理和管理学的范围几乎可以涵盖一切科学,研究者对管理和管理学的概念不仅莫衷一是,而且领域范围延伸空前绝后。哈罗德·孔茨指出:“如此众多的管理学著作和管理学专家,以至于在管理学名下几乎无所不包,这种情况下,人们如何能够期望管理学理论被管理实践者认为是非常有用的或科学的?”(4)各流派管理学家对管理的基本原则的“不以为然”。研究者总是喜欢标新立异,提出一些自以为是的管理“新原则”,感觉自己由于提出全新观念而被标签为“新流派代表人物”,总喜欢抛弃那些被实践检验的管理最基本原则,并认为它们是“老生常谈”。(5)管理学家不愿意或不能够互相宽容和理解。研究者出于学术地位和职业利益等因素考虑,不能够或不愿打破学术观点所产生管理理论丛林中的“隔阂”,流派之间缺乏相互交融和兼容并蓄。

哈罗德·孔茨把管理理论的“丛林困境”归咎于管理学流派林立、相互盘根错节,提出“管理理论的丛林”观念是为了突破“丛林困境”局面,希望管理理论得以统一,哈罗德·孔茨的“管理理论的丛林”观点在管理学术史上起到了重要的推动作用。不过,反观会计理论现状并不是哈罗德·孔茨提出的丛林状态,目前会计理论百家争鸣的丛林状态对推动学术繁荣和理论发展起到积极作用。但是,由于全球化、金融化和信息化不断冲击会计环境,使得会计理论悖论现象频发,理论已经很难诠释会计实践,会计理论已经走到十字路口,需要走出“丛林”。这里借用哈罗德·孔茨“管理理论的丛林”概念,来提示研究者重视会计自身的“理论丛林困境”。

二、会计理论丛林及其形成原因

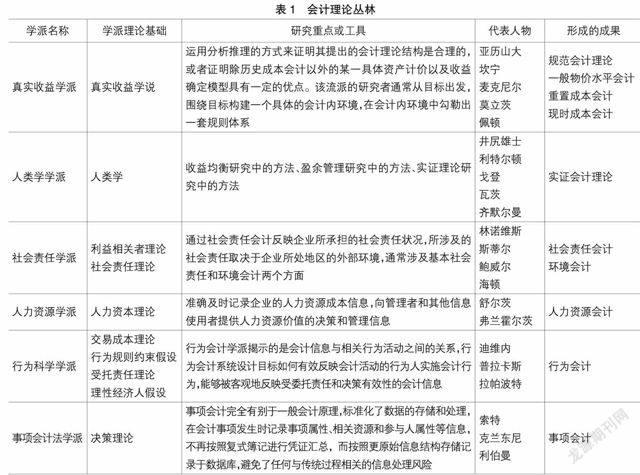

会计学踏入科学殿堂的时间并不长,如果以斯普瑞格(Charlese E. Sprague,1910)发表《账户的哲学》(Philosophy of Accounting)为标志,至今也仅105年。在短短百余年历史里,会计科学的领域、技术和方法都得到了拓宽,形成了大量理论成果。归纳起来,会计理论丛林中最具影响力的学派有:真实收益学派、人类学学派、社会责任学派、人力资源学派、行为科学学派和事项会计法学派。其中,真实收益学派和人类学学派对会计理论影响最大:真实收益学派研究者运用分析推理的方式来证明其提出的会计理论结构是合理性,通常从目标出发,围绕目标构建一个具体的会计内环境,在会计内环境中勾勒出一套规则体系。他们提出了规范会计理论、一般物价水平会计、重置成本会计、现时成本会计理论等众多研究成果;而人类学学派研究者认为,不管是对会计实务的研究,还是对管理当局态度的研究,所期望达到的目的是揭示活动的主导者“不同利益团体的人”所隐藏在活动背后的目标。他们提出了著名的实证会计理论。此外,其他研究学者从不同视角和职业背景提出了社会责任会计、人力资源会计、行为会计和事项会计等理论(见表1)。

目前国内外会计理论界存在“会计理论丛林”迹象。是否存在“会计理论丛林”的判断标准有两点:一是目前理论是否有效解释和预测会计实践;二是目前理论研究生态环境是否有利于新理论发展。当前会计理论繁荣与乱象并存,理论悖论频发和理论落后实践状况长期存在。规范与实证理论的争论、财务与会计边界划分、会计本质的争议、管理会计兴衰的疑惑等困扰着理论与实务界。那么,形成“会计理论丛林”的原因又是什么呢?笔者归纳总结了三方面缘由:(1)会计映射的现实世界已经发生变化。会计本身是一个“人造世界”,由于人类现实世界的不断变化,使得会计“人造世界”也在不断变化发展,科学认识的对象本身的发展变化使得研究者面临“理论发展滞后”,会计学作为社会科学理论与现实环境时代相吻合的特征要求表现尤为突出。(2)人们对会计学科认识不断深化。由于研究者运用科学认识手段的局限或研究视角的不全面,或者由于会计实践活动仍没有充分展现,人们对“会计”和“会计理论”认识存在不完备性。随着科学研究手段的进步和认识世界观等意识的提升,或者会计实践活动进一步展露规律,人们对会计学科的认识不断深化。(3)学术研究的利益团体之间的不良竞争。研究者出于学术地位和职业利益等因素,不能够或不愿打破学术观点所产生会计理论丛林中的“隔阂”。不良竞争现象可能并不突出,但会存在经济学家诺思(Douglass C. North)所描述的“路径依赖”现象。

著名制度经济学家诺思(Douglass C. North)有句名言:“人们过去作出的选择决定了他们现在可能的选择。”他认为,经济学的路径依赖如同物理学中的“惯性”一样,一旦进入某一路径就可能对这种路径产生依赖。自从会计理论进入丛林状态,古典会计理论逐渐演化出三个层面的多个理论分支。这些理论分支一旦选择了某个研究视角、理论基础(上层理论或者哲学)、研究方法、研究范畴,就会由于知识壁垒、个人或集团利益等因素的存在,对这个既定的路径产生依赖。很长一段时间,路径依赖表现出来的大多是正效应,这些理论分支各自形成了丰富的研究成果和无数的追随者。但是,随着环境变迁,这种路径依赖越来越多地表现为无效率的负效应。

(一)规范与实证:两大会计理论类型之争

规范会计理论和实证会计理论是并驾齐驱的两大会计理论类型。20世纪70年代前,规范会计理论在西方理论界处于主流地位,但是实证会计理论异军突起打破了这一格局。然而,实证会计理论并未如预期的那样取代规范会计理论,而是与规范会计理论形成了各自相对独立的研究领域。这种情况的出现,归根到底是由于两大理论类型都存在自身难以克服的内在矛盾。(1)规范会计理论和实证会计理论的功能缺陷。第一,规范会计理论对实践有较好的指导性,但存在解释性缺陷。规范会计理论把会计系统看作一个“白箱”,研究会计“应当如何”,它包括一系列假设以及从这些假设得出的结论,对会计实践具有很强的规范和指导作用。但是,抽象实践并高于实践的假设和逻辑演绎过程,使得规范会计理论不能很好地解释会计实践,特别是难以解释变量之间的相互关系。第二,实证会计理论具有较好的解释性和预测性,但是存在可视性和指导性缺陷。与规范会计理论相反,实证会计理论把会计系统看作一个“黑箱”,研究会计“是如何”或“将是如何”,它针对资本市场和会计各方面的变量之间相互关系提出理论假设并加以检验。实证会计学家瓦茨、齐默尔曼(1968)指出“实证理论只提供一种限定所必需的两个因素中的一个:特定行为对各种变量的影响。使用者提供另一个因素:目标以及反映变量对目标施加影响的函数。”由于它并不探索会计的本来面目,实证会计理论在可视性和对实践的指导性方面存在缺陷。(2)规范会计理论与实证会计理论都存在着逻辑层面的矛盾。首先,规范会计理论的逻辑矛盾性源于其哲学基础——演绎主义和证实主义的逻辑不完备。规范会计理论立足于对经验的分析,从个人经验所确定的价值判断为起点,利用演绎规则展开推理。这种看似严密的逻辑却存在着严重的矛盾性,经验数据的不完全归纳、演绎逻辑的“罗素悖论”和价值判断的先验性。其次,实证会计理论基础实质是证伪主义。证伪主义批判逻辑证实主义的证实原则,提出证伪原则,认为科学的基本方法不是归纳法,而是演绎检验法/试错法/批判法,证伪主义的两个基本环节逻辑过程是假设和证伪。但是,证伪主义仍然存在逻辑矛盾性,查尔默斯(1986)指出“实际检验情况的复杂性”、“观察对理论依赖与证伪易缪性问题”以及“从历史的角度看证伪主义的不当”等。从上述分析可见,两大理论类型都具有自身的优势和局限,正确选择应该是消解两者之间对峙,融合彼此优势,并承认理论真理相对性。那么,如何实现二者在研究方法上优势互补以及在研究领域上有机融合呢?这是现有理论框架内无法实现的。

(二)财务会计理论与管理会计理论的逻辑矛盾

从历史考察来看,成本记录与财务会计账户结合产生了成本会计,继而发展为管理会计。财务会计理论是形成管理会计理论的基础。它们在古典会计理论基础上,针对不同的会计实践内容和范畴进行研究,形成了不同的理论表达方式。但是,如今财务会计理论和管理会计理论的逻辑矛盾愈发激烈,分野的趋势越来越显著。(1)财务会计理论(即通常所讲的会计理论)无法解释管理会计实践。财务会计理论围绕着财务会计实践展开,包括基本假设、基本概念、原则、程序和方法等内容。财务会计理论研究的目的在于面向外部使用者需求,探讨如何是最优的财务会计概念框架、高质量的会计准则和真实公允的财务报告。管理会计面向内部管理决策,虽然以财务会计账户体系为基础,绝大部分内容却并未纳入财务会计理论研究的范畴。曾经有学者模仿财务会计理论结构(假设—目标—原则—程序)构建管理会计理论,但是几乎没有得到理论界的认可。(2)管理会计实践的繁荣与管理会计理论的苍白形成鲜明对比。新时代的企业管理越来越强调目标多样性与决策、学习和创新的快速性,管理会计在中间的重要性与日俱增。管理会计实践的内容、范畴和技术方法得到前所未有的拓展,ERP、BSC、作业成本会计、战略管理会计等管理会计概念方兴未艾,以至于有人惊呼:“(如果用传统会计理论来概括)管理会计越来越不像会计!”(3)财务会计和管理会计实践各自蓬勃发展,现有会计理论体系却无法解释它们之间是否存在、存在何种的内在统一性。财务会计理论与管理会计理论的逻辑矛盾恰好说明目前会计理论范式存在的问题。只有通过重塑会计理论范式才能找到解释这些问题的基础,从而化解矛盾,实现逻辑统一。

(三)会计理论与财务理论的关系之惑

财务学科的产生滞后于会计学科,是由会计学科派生出来的相邻学科。全球化、信息化、金融化要求财富计量必须更加强调面向未来,更加动态化。而以历史成本和权责发生制为基础的传统会计计量是一种面向过去的、静态的计量方式,从而催生出面向未来定价的理论——财务学。(1)传统会计框架无法解释财务,财务理论另起炉灶看上去理所当然。但是,它们实际上不过是从不同视角看待同一事物,很难从理论上彻底辨明二者的边界。正因为如此,才引发了理论界关于会计理论与财务理论到底是何关系的争论:有的学者认为会计理论与财务理论是并列关系;有的学者认为会计理论包含财务理论;有的学者认为财务理论包含会计理论。(2)会计和财务在企业实践中相互交织,难以分隔。理论界关于会计理论与财务理论到底是何关系的争论很大程度上源于会计实践和财务实践的盘根错节。因此,出现了“大财务观”和“大会计观”两种截然不同的观点:“大财务观”认为会计隶属于财务学,财务学既包括资金运动(筹资、用资、投资、股利分配和并购重组),也包括描述资金运动信息的会计行为;“大会计观”认为会计包含财务,会计不仅具有核算职能而且具有管理职能,会计本质是管理活动,应当包含财务管理活动。(3)财务管理与会计在实践应用中的技术方法具有许多重叠之处(特别是财务管理和管理会计的教材有相当一部分重复章节)。所以,国内外有关二者内容和边界的争论十分激烈。从上述观点不难发现,会计理论和财务理论之间的关系确实存在诸多争议之处,其根源在于会计和财务具有内在的同一性,而路径依赖却人为造成它们之间的分野。学者们只热衷于在自己的学术圈中进行交流,而在不同分支之间很少相互渗透、相互影响,放慢甚至阻碍了会计学的知识积累。尤其是在建立了新的概念后,跨学科研究所形成的新观点在传播和发表时会更加困难。笔者认为,不妨寻找一个新范式,将本就紧密相连的二者放入同一研究框架,而价值管理计量或许就是这个范式的核心概念。

三、会计理论丛林困境的化解

如何走出“会计理论的丛林”困境?借用哈罗德·孔茨《管理理论的丛林》和《再论管理理论的丛林》文中的观点,笔者提出四项原则:第一,给会计这门学科确定一个边界较为明确的概念和范围。这个概念和范围不一定要求完美无缺和无懈可击,但是要求能够让研究者形成一个学术讨论的公认范围。承认相关学科对会计学的积极作用,但要减少学科边界不清楚而造成的误解,不要把社会学、心理学、金融学、数学等都当做会计学。会计本质应该是什么?是管理技术,或是信息系统,或是管理活动,或是控制系统,需要研究者去辨别、去确定。第二,承认会计学科随环境变迁和时间推移应该在“演化”。但要厘清三种因素不同影响及其后果:一种是会计世界自身发展变化;一种是研究者研究水平提升的发展变化;最后一种是学术研究的利益团体之间不良竞争形成的“暂时性发展变化”。需要研究者善于去伪存真,坚持真理学术勇气。第三,阐明会计学用语的语义。语义不清或词语混乱,容易造成学派之间互相不易理解,阻碍学派相互渗透、相互补充,放慢甚至阻碍会计理论积累。研究者尽量少用所谓学术语言,积极采用会计实践者在现实中锤炼出来的术语,可以打破实务工作者和理论学者之间的隔阂。第四,需要努力克服个人或集团利益,尽量突破研究会计理论“路径依赖”,不断反思研究视角和职业局限,聚焦会计基本假设和基本理论,并从更广阔的视角辨析和探明会计理论的本质。

在走出“会计理论的丛林”过程中,要分清会计理论乱象的主客观动因。如果动因来自于主观的个人或集团利益造成的争斗,需要通过上述四个方面着手解决;但如果动因来自于客观因素所致,还需要进一步开展以下工作:(1)对旧范式批判和对新范式创新。实现“范式革命”飞跃。(2)放宽假设条件和用更宽广的视角认识会计本质,形成“会计理论新框架”。(3)区分理论“变化”因素不同作用。会计的“真理追求”与会计实践环境变化密切相关,需要通过实践探索来解决。笔者认为,以价值管理计量为核心概念构建会计理论新范式是可行的。价值管理计量能很好地解释理论分支相互之间存在着的各种矛盾、困惑和悖论,准确表达它们之间的内在联系。(1)从实践角度看。财务会计、管理会计、财务管理都具有计量和管理双重属性,其中财务会计和财务管理是为外部使用者提供价值信息,而管理会计为内部使用者提供价值信息。财务会计和财务管理的区别在于计价基础不同。虽然增加了公允价值等计量属性,财务会计仍然不会改变面向过去的计价基础,这是由财务会计服务于外部契约关系各方利益分配的使命所决定的。财务管理的计价基础则是面向未来的,它是为了满足资本市场对企业价值判断需求而对财务会计计量的补充。因此,以价值管理计量为基石的会计理论新范式具有很强的解释力。(2)从理论角度看。财务会计理论、管理会计理论和财务理论采用了不同基础理论和研究方法,但以价值计量为对象的内在逻辑并不矛盾。财务会计理论从坎宁时代就引进了经济学理论来定义会计概念,并采用当时经济学研究主流的规范方法来构建财务会计理论体系;管理会计理论是将管理学理论和方法运用于会计领域的产物;现代财务理论的基础则是数量经济学,财务学借助数量经济模型等可以用未来视角估计企业或资产定价水平。

四、结论与展望

会计理论在历史演进中也形成了林林总总的理论流派,出现了哈罗德·孔茨所描述的“丛林现象”。会计理论丛林困境存在一定危害性,它削弱会计理论对会计实践的解释和预测功能,阻碍会计理论持续健康发展;学派之间盘根错节会阻碍理论的传承;学派之间不良竞争损害会计学术生态。会计理论的丛林困境如何突破呢?本文提出四项原则:(1)给会计这门学科确定一个边界较为明确的概念和范围;(2)要厘清三种因素对“会计理论演化”的不同影响及其后果;(3)阐明会计学用语的语义;(4)努力克服个人或集团利益,突破研究会计理论“路径依赖”。笔者认为,以价值管理计量为核心概念构建会计理论新范式是可行的。价值管理计量能很好地解释理论分支相互之间存在着的各种矛盾、困惑和悖论,准确表达它们之间的内在联系。

【参考文献】

[1] 哈罗德·孔茨.管理理论的丛林[M]//张钢,译.管理学基础文献选读.杭州:浙江大学出版社,2008:80-98.

[2] 哈罗德·孔茨.再论管理理论的丛林[M]//张钢,译.管理学基础文献选读.杭州:浙江大学出版社,2008:99-118.

[3] 瓦茨,齐默尔曼.实证会计理论[M].陈少华,等译.大连:东北财经大学出版社,2006:38-42.

[4] 查尔默斯.科学究竟是什么[M].第3版.鲁旭东,译.北京:商务印书馆,2007.

[5] Lukka K and Granlund M.The Fragmented Communication Structure within the Accounting Academia:the Case of Activity—based Costing Research Genres.Accounting[J]. Accounting,Organizations and Society,2002,27(1-2):165-190.

[6] Hopwood A G.Whither Accounting Research?[J].The Accounting Review,2007,82(5):1365-1374;

[7] 陈良华.价值管理:一种泛会计概念的提出[J].会计研究,2002(10):53-56.