农村集体经营性建设用地流转收益分配机制的法经济学分析

2015-05-11杨雅婷

摘 要: 土地收益分配机制是农村集体经营性建设用地流转制度创新的核心和关键。在用地流转收益分配中,流转法律关系以外的主体如国家能否参与收益分配,以及农民集体如何在内部成员之间分配收益,是两个核心问题。以法经济学的分析方法,通过解决上述问题,建立起一套合理合法且兼顾国家、集体、个人的农村集体经营性建设用地流转收益分配机制。

关键词:农村集体经营性建设用地;土地收益分配;法经济学

中图分类号:F302.2 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2015)02-0015-07

引 言

我国现行《土地管理法》等法律法规严格限制集体经营性建设用地使用权的流转。但实践中出于利益驱动,存在大量集体土地隐形流转乱象。对此,国家先后在安徽芜湖、山东临沂、广东等地建立了流转试点,一方面规范市场,另一方面为制度破冰积累经验。十八届三中全会提出,在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。可见,作为极具价值的生产要素,集体建设用地特别是以乡镇企业用地为主的经营性集体用地流转入市可以说是势在必行。然而一项制度的突破必然伴随着困难和探索,而无论改革的动力还是障碍大多与各参与主体的利益相关,集体经营性建设用地流转制度也不例外。党的十八大报告中指出,要依法维护农民土地权利及集体收益分配权,提高农民在土地增值收益中的分配比例。因此,建立兼顾国家、集体、个人的土地收益分配机制[1]可以说是集体经营性建设用地流转制度创新的关键。

农村集体经营性建设用地流转收益分配机制实际上要解决的就是流转收益都给谁及如何给的问题。从用地流转法律关系来看,用地转出方的义务是将一定年限内的用地使用权让渡给受让方,受让方的义务则是支付相应的土地使用费用。可见,让渡用地使用权所获得的市场对价即是集体建设用地流转收益,应当为用地转出方作为权利所享有。但问题是集体经营性建设用地流转并非完全的市场行为,一些用地流转法律关系以外的主体,如国家,凭借对用地流转市场的管理和调控以及市场运行的维护和保障,有强烈参与收益分配的愿望和动力。那么,这些用地流转法律关系以外主体应否参与收益分配?如何参与?这是流转收益分配的第一个核心问题。此外,农民集体作为集体经营性建设用地的所有权人在获得用地流转收益时,应当如何在集体内部成员之间进行使用和分配,如何将收益落实到每个农民?这是流转收益分配的第二个核心问题。可以说,解决好了上述两方面问题,就能建立起一套合理合法的集体经营性建设用地流转收益分配机制。

一、国家参与用地首次流转收益分配机制

农村集体经营性建设用地首次流转,是指农民集体将除宅基地和乡(镇)村公共设施、公益事业用地以外的经营性建设用地使用权,通过出让、出租、作价入股等形式,有偿转移给其他单位或个人的行为。首次流转中,农民集体作为用地所有权人将用地使用权从所有权中剥离并转让出去,由此所获得的流转收益应当由农民集体享有,以体现其产权中的处分和收益权能。基于私权保护的原理,一般而言,普通的自然人或法人不得介入农民集体所有权保护下的收益分配,那么,国家作为用地流转法律关系之外的主体,应否基于其特殊地位而在农民集体的流转收益中分得一杯羹呢?

(一)理论基础

农村集体经营性建设用地流转收益来自于其流转收入,与流转价格有密切关系。根据马克思地租地价理论,建设用地价格主要由绝对地租、级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ组成[2]。 绝对地租是在土地所有权垄断的条件下,使用任何土地者必须支付的地租,即无论土地优劣土地所有者总要取得的土地收益,是其所有权的体现。而级差地租,对于建设用地而言,土地位置和设施环境是其级差地租形成的决定性因素。由于土地区位、地理环境的差别所产生的超额利润转化成的级差地租,是建设用地级差地租Ⅰ。在同一地块上连续追加投资而产生的超额利润转化而成的是级差地租Ⅱ,这里包括两方面的土地资本投入,一是整个社会对基础设施建设投入大量的土地资本引起土地收益的差别,最终形成级差地租Ⅱ;二是个别投资者在一定面积土地上,连续追加投资,获得更多的超额利润,在一定条件下转化为级差地租Ⅱ。

根据上述理论来剖析农村集体经营性建设用地首次流转收益可以看出,农民集体和国家都对流转收益的形成作出了贡献。首先,农民集体作为用地的所有权人,凭借其对土地私有权的垄断而当然享有绝对地租,同时还享有由于历史原因形成的区位优势所转化的部分级差地租Ⅰ;其次,国家作为整个社会的管理者,是基础设施建设的主要投入力量,特别在新农村建设中,国家为改善农村环境投入了大量资本,大大提升了农村的区位优势,可见,国家对集体经营性建设用地价格形成中的级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ,均有贡献。

由此,农村集体经营性建设用地首次流转收益中包含了国家的资本投入,有投入就应当有回报,因此,国家基于对集体经营性建设用地地租的贡献应当参与用地首次流转收益分配。

(二)博弈分析

从现行集体建设用地严格限制流转下的征地制度来看,国家是土地征收后流转收益的主要获得者,且用地流转收入全额纳入地方政府财政,而农民集体只能获得被迫征地所给予的征收补偿。当集体经营性建设用地允许流转后,国家和农民集体的流转收益及收益分配的力量都将发生变化。在这种情况下,农村集体经营性建设用地流转能否顺利进行将是国家和农民集体进行博弈的结果。对此,我们通过建立博弈模型对国家应否参与用地首次流转收益分配进行分析[3]。

1. 前提假设。农村集体经营性建设用地流转各方是非合作的,且是理性的,严格追求自身效用最大化,对彼此的行动规则及效用函数等有准确的认识,即信息是完全的。因此笔者运用完全信息动态博弈模型进行分析。

2. 模型要素。模型要素有如下三个:

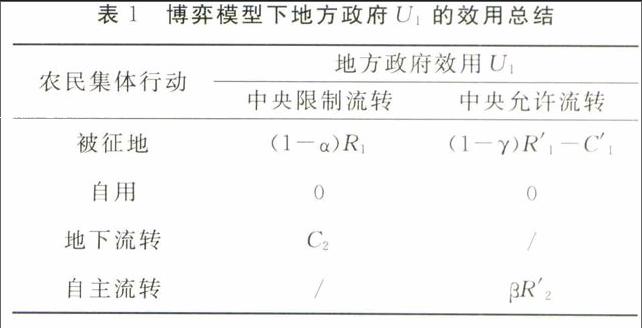

(1)行为主体。农村集体经营性建设用地首次流转主要涉及农民集体、农民、用地使用者及国家等主体。考虑到所要分析问题的需要,重点探讨农民集体和国家之间的博弈关系。其中国家分中央政府和地方政府。中央政府负责制定相关法律及政策,地方政府代表国家利益与农民集体进行博弈。(2)行动空间。在农村集体经营性建设用地流转被严格限制的法律背景下,中央政府可以选择维持现状,或进行制度改革即允许用地流转入市。在中央政府既定的行动选择下,地方政府的行为包括对集体经营性建设用地进行征收和不进行征收两种类型。对于农民集体,需要根据中央政府和地方政府的行动,作出自己的选择。在地方政府进行征收的情况下,农民集体只能被迫征收,别无他选;在地方政府不进行征收的情况下,要看中央政府的决策,在维持现行法规状况下,农民的行为包括不流转即自用和地下交易,当进行制度创新时,农民可以选择自用土地或自主流转(见图1)。(3)效用函数。博弈主体的效用函数不但受自身的行动影响,还取决于对方的行动选择。(U1,U2)为行为主体的效用函数组合。行为人地方政府的效用U1和行为人农民集体的效用U2都主要取决于两方面:一是在农村集体经营性建设用地流转过程中取得的收益,二是违反法律要受到的处罚风险成本。

现行法律制度下集体经营性建设用地使用权被严格限制流转,惟一合法的流转途径就是通过征收程序将集体用地转变为国有建设用地,进而在国有土地市场上流转。这种情况下,假设地方政府通过征地而后在国有建设用地市场上出让土地使用权的总收入为R1,其中给被征地农民的补偿为αR1,α为农民补偿占所征建设用地出让价款的份额,则地方政府所得收益为(1-α)R1。由此,现行制度下地方政府进行征地时两方参与者的效用组合为I1((1-α)R1,αR1)。

在现行法律制度下,如果地方政府不进行征地时,农民集体可能选择不流转集体经营性建设用地而自己使用,也可能在利益驱动下选择非法入市,进行用地使用权的地下交易。这里设农民集体自用经营性建设用地的收益为K,由于未发生流转,地方政府不会得到任何好处,此时的效用组合为I2(0,K)。如果农民集体选择在隐形市场上流转用地,设农民集体获得流转收益为R2,但由于属非法交易,将付出违反法律受到惩罚的风险成本C2,此时地方政府不可能在非法流转中获得收益,但能获得对农民集体违法行为的处罚,因此两者的效用组合为I3(C2,R2-C2)。

在中央政府进行制度改革允许农村集体经营性建设用地使用权流转的情况下,农民集体无论进行用地流转,还是自己使用,或等待被征收都将是合法行为。在集体经营性建设用地流转解禁的同时,对征地范围的缩小、明晰和严控将是必然之举。由此地方政府不进行征地,还农民集体以自主流转用地的财产权利将是常态。此时,若农民集体选择自用,则效用组合仍是II2(0,K);若农民集体对用地进行流转,假设流转所得全部收入为R′2,地方政府参与收益分配且分得β份额,即地方政府获得收益为βR′2,则农民集体所剩流转收益为(1-β)R′2,由此二者的效用组合为II1(βR′2,(1-β)R′2)。

当然,在行为主体都是追求自身效用最大化的前提下,地方政府有可能不满意从集体经营性建设用地流转中所获得的收益,而继续选择进行征地。但此时由于征地行为已被严格限定在为公共利益的范围内,若地方政府为了追求利益滥用征收权的话,就要付出被上级政府查处的风险成本C′1。假设地方政府强行征地后再进行流转的用地使用权出让总收入为R1', 其中将γR′1收益分给被征地农民作为补偿,γ为农民补偿占所征用地出让价款的份额,则地方政府所得流转收益为(1-γ)R′1,同时还要支付违法成本C′1。由此,地方政府进行强行征地时两方参与者的效用组合为II3((1-γ)R′1-C′1,γR′1)。

将地方政府和农民集体在上述不同状态下的效用分别总结于表1和表2中。

3. 博弈分析。在该博弈模型中,地方政府对于农村集体经营性建设用地流转制度的改革和推行具有举足轻重的作用。一方面,在现行法律制度下,地方政府通过征地后再招牌挂可以获得土地收益(1-α)R1,如若进行集体经营性建设用地流转制度改革,地方政府预计得到的正常效用即自主流转下分得的利益是βR′2,当βR′2< (1-α)R1时,地方政府就可能阻碍中央政府的改革进程,二者差距越大,地方政府的阻力也就越大。另一方面,在国家法律解禁,允许集体经营性建设用地流转的情况下,对于地方政府而言,如果从用地自主流转中所获得收益不能满足政府追求效用最大化的需求,即小于在征地状态下的潜在利益,则地方政府就会不惜冒着被惩罚的风险,行使不正当的征地权,阻碍集体经营性建设用地的流转而着力促成征收。即地方政府会选择进行违法征地的条件是βR′2<(1-γ)R′1-C′1,整理得β<(1-γ)R′1-C′1R′2。假设地方政府征地后流转经营性建设用地的价格R′1与农民集体流转用地使用权的市场价格R′2相同,则上述不等式可化简为β<(1-γ)-C′1R′2。可见,地方政府参与集体经营性建设用地流转收益分配的份额β过小,是地方政府以强行征地的方式阻碍集体经营性建设用地流转的主要原因。同时,如果增大γ或C′1,则不等式右边会变小,在β不变的情况下,不等式关系可能发生反方向变化。这说明提高农民集体从征地中得到的补偿或严惩地方政府滥用征收权行为,都将降低地方政府选择征地的意愿,有利于保障集体经营性建设用地流转制度的顺利推行。

4. 模型启示。仅从国家应否参与流转收益分配角度,该模型给我们揭示出,为保障农村集体经营性建设用地流转制度的顺利改革和推行,地方政府应当参与用地首次流转收益分配。

从实践来看,集体建设用地要想入市流转,从市场准入到价格形成,都要受到国家土地管理权力的制约和调控;在供给方面,可以流转的集体经营性建设用地需要符合土地利用总体规划,一般也要经地方政府批准。也就是说,地方政府有权决定集体建设用地能否入市流转。在目前地方政府会获得征地所得全部收益的背景下,如果在集体经营性建设用地流转中地方政府不会分得任何利益的话,其很有可能运用手中的权力,阻碍集体用地的流转,为追求自身利益最大化不惜违法强制征收,使流转制度形同虚设。因此,在我国现阶段如果为盘活农村土地市场,促进城乡一体化发展而放开集体经营性建设用地流转,就应当在土地收益中允许地方政府介入分配,否则该流转将难以真正存在。

(三)具体模式

在国家应当参与农村集体经营性建设用地流转收益分配的前提下,以何种形式参与分配是一个值得探讨的问题。从试点地区实践来看,国家参与用地流转收益分配的方式主要有两种:一是直接在流转收益中分成;另一种是仅以税费方式分享收益[4]。应当说,虽然国家应当参与用地流转收益分配,但从法律关系来看,国家并不是流转交易的主体,地方政府凭借公权力从土地流转收益者那里直接取得收益是没有法理依据的。国家仅以税费的方式参与收益分配是更加合理合法的方案,也应当是国家参与集体经营性建设用地流转收益分配的最终模式。

但是从上述博弈模型看出,如果地方政府分得的流转收益过少,就有可能导致其利用手中权力阻碍用地流转而促成征收。因此,笔者认为地方政府参与用地流转收益分配的方式应当逐步进行规范。在现阶段为积极促进集体经营性建设用地流转市场的建立,应当允许地方政府以恰当的方式介入用地流转收益分配。目前可以考虑效仿国有土地收益基金[5],在地方财政中设立农村集体经营性建设用地流转收益基金。该基金由农民集体在每宗集体经营性建设用地流转收益中按一定比例计提,在地方政府财政中设立专门账户,按照公益性基金经营和管理。特别需要明确的是该基金的使用方向,只能流向农村,主要用于农村基础设施建设、农业环境改善等有助于提升农村区位优势方面。这样,农民集体计提在基金的收益与地方政府单纯分成收益不同,计提收益虽然进入了地方政府财政,但是实行专账专用,且通过基金运作可以更好地服务于农村,实际是“取之于农民,用之于农民”,是农民收益转换形式后的返还。同时,由于有专款用于农村建设,在集体经营性建设用地流转入市,地方政府土地收益减少的情况下,地方财政可以腾出更多资金进行城市建设。可见,地方政府参与流转收益分配的这一模式有助于实现多方共赢,达到各方利益的平衡,将是集体经营性建设用地流转收益分配机制创新。

二、农民集体和国家参与用地再次流转收益分配方案

在集体经营性建设用地首次流转中,农民集体是转出方,作为用地所有权人和交易一方主体,理应获得除国家参与分配部分的全部流转收益。但是用地再次流转,是指已经取得用地使用权的单位和个人,在使用期限届满之前,以转让、转租、作价入股等形式,将剩余年限的用地使用权再转移给其他单位和个人的行为。在再次流转中,其法律关系的主体是用地使用权人,农民集体作为所有权人不再是交易一方,置身于流转行为之外,仅能在必要时对不符合合同约定或法律规定的再次流转行为进行限制。笔者认为,农民集体在集体经营性建设用地首次流转中已经通过获得对价的方式让渡了用地使用权,那么在再次流转中作为流转关系以外的主体,农民集体不再享有获得流转收益的权利基础,因此,不应再参与分配。即使集体经营建设用地再次流转中有增值收益,也大多来自用地使用者在土地上连续追加投资,通过改善用地条件在一定条件下转化形成的级差地租Ⅱ,应当由用地使用者享用这部分收益,农民集体没有理由介入分配。

但是应当指出,在集体经营性建设用地再次流转中,有一种情形农民集体应当参与收益分配,即在首次流转中使用者无偿取得用地的情况。从实践来看,由于欠缺规范的集体经营性建设用地流转制度,存在大量乡镇企业无偿使用集体土地现象。在难以改变现状并强行要求乡镇企业缴纳用地使用费的情况下,有效的制度设计是效仿国有划拨土地制度,在用地的再次流转中实现农民集体基于所有权应当享有的权益。具体而言,集体经营性建设用地使用者进行用地再次流转将获得可观的流转收益,但由于该收益中实际上包含了其取得用地使用权时应当支付而未支付的用地使用权费用,因而应将相当于用地对价的部分收益补缴给农民集体。当然,在补缴费用之后再进行流转,其收益分配就将与农民集体无关。

对于国家而言,是否还应当参与集体经营性建设用地流转收益分配呢?笔者认为基于国家对基础设施建设的投入和对流转市场的管理,应当以土地增值税的方式参与收益分配。鉴于用地再次流转的市场自由度更大,国家的监管和制约手段减弱,不存在博弈模型中出现的问题,因此国家以征税方式参与收益分配的方案相对比较简单可行。

三、农民集体用地流转收益内部分配机制

农村集体经营性建设用地流转收益分配的第二个核心问题就是农民集体如何在集体内部使用和分配收益,主要涉及集体成员农民的切身利益。农民始终是农村土地问题关注的焦点和最终落脚点。但实践中在与势力相对强大的农民集体、地方政府的利益博弈中,农民常常处于弱势地位。因此,切实保护农民利益,确保落实农民对用地流转收益的分配参与和最终享用,是该制度设计的关键。

(一)农民应是用地流转收益的最终受益者

《物权法》第五十九条规定,农民集体所有的不动产和动产,属于本集体成员集体所有。那么由农民集体所有的经营性建设用地流转而获得的收益亦应当属于本集体成员集体所有,即应由集体内农民共享这部分收益。因此,农民应是农民集体获得全部用地流转收益的最终受益者,包括首次流转中让渡用地使用权所得的收益,以及再次流转中无偿取得用地的使用者补缴的用地使用费用。

此外,农民作为集体经营性建设用地的有偿使用权人,在再次流转中应当获得全部流转收益,其合法权益应当受到法律保护。

(二)农民集体用地流转收益用途管理

进行农民集体流转收益内部分配首先要确保农民集体将获得的流转收益切实纳入集体财产,用于集体事务,避免收益被截留挪用,中饱私囊。因此,严格控制农民集体收益用途是有效保护农民权益的重要途径。

实践中多数试点地区对农民集体流转收益用途管理进行了专门规定,具体见表3。

从上述规定可以看出,实践中对于农民集体流转收益的用途管理主要体现在两个方面:一是强调将用地流转收益纳入农村集体财产统一管理;二是明确农民集体的流转收益专项用于农民权益保障,具体使用集中在农民安置补偿、集体基础设施公共事业建设、土地保护开发和生产发展以及集体成员的社会保障方面。其中广东省在农民集体流转收益使用上的做法值得借鉴,特别提出收益50%以上存入银行(农村信用社)专户,专款用于本集体经济组织成员的社会保障安排。这一规定具有较强的操作性和强制性,更加有效地解决了集体收益使用过程中容易滋生的滥用挪用等问题,并积极解决了失地农民社保问题,切实保护了农民的实际利益。

由此,应当对农民集体流转收益用途进行管理,在保障收益全额纳入由全体成员共享的集体财产范畴的基础上,明确收益的具体使用方向。从集体经营性建设用地流转顺利推行的角度来看,应当确保收益中相当一部分用于集体成员的社会保障以及农村基础设施和公共事业建设。尽管对农民集体收益的内部分配问题,国家不宜介入过多,但由于我国现阶段大多数农民生活水平较低,抗风险能力较差,为更有力保障农民利益,应当在相关地方性法规中体现对农民集体流转收益的用途管理。与此同时,期望通过集体经营性建设用地流转所得收益推动农村社会保障体系的建立。

(三)农民集体用地流转收益在农民之间的分配

农民集体流转收益在农民之间的分配实际是一个自治问题,应当由本集体成员按照民主程序共同决定。首先要保障农民对集体经营性建设用地流转收益的知情权,即确保农民知晓农民集体所获得土地收益的收支及分配情况;其次要保障农民对用地流转收益的监督权,即用地收益的收取和支出情况,应当向集体成员公开并接受监督;第三,最重要的是要保障农民对用地流转收益分配方案的参与权,即收益如何在农民集体内部分配使用应当由本集体全体成员依照民主程序共同决定,以确保分配方案的公正透明。

可见,农民具体会在集体的流转收益中获得多少应当是由村民共同决定的,其中包括从流转收益中应拿出多少投入到集体公共事业的发展问题也应当通过民主决策机制决定具体方案。由此,建立健全的农村集体经营性建设用地流转收益内部分配制度,需要农民具有较强的民主意识和参与愿望,需要进一步完善收益分配由村民共同决定的民主决策程序和农民对集体的监督制约机制,从而切实维护农民利益。

建立农民土地收益内部分配制度,应当实行土地收益分配使用的民主决策,完善监督制约机制,以切实维护农民利益[6]。

参考文献:

[1] 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定之三(11)建立城乡统一的建设用地市场[EB/OL].[2013-11-16].http://news.xinhuanet.com/mrdx/2013-11-16/c-132892941.htm.

[2] 马克思. 资本论:第三卷[M].郭大力,王亚南,译. 北京:北京理工大学出版社,2011:577-583.

[3] 袁枫朝,燕新程. 集体建设用地流转之三方博弈分析[J].中国土地科学,2009,23(2):58-63.

[4] 杨雅婷,陈耀东. 关于集体建设用地流转收益分配主体及归属的思考[J].中国房地产:综合版,2011(5):58-62.

[5] 于芳,潘文霞. 国有土地收益基金问题研究[J].人民论坛,2012,12(中):166-167.

[6] 胡玉贤. 关于创建集体建设用地流转新制度的若干思考[J].资源·产业,2003,5(2):3-5.

Abstract:Land revenue distribution mechanism is the core and key of the rural collective business construction land circulation system innovation. In the land circulation revenue distribution, there are two core issues. One is whether the subjects which are outside the circulation legal relations such as the state can participate in the revenue distribution. The other is how the collective farmers allocate the revenue between internal members. This essay tries to establish a reasonable and legitimate rural collective business construction land circulation revenue distribution mechanism which also takes into account national, collective and individual benefits by solving the above problems with the legal and economic analysis method.

Key words:rural collective business construction land; land circulation revenue distribution; law and economics