改进的D-S证据理论在战场目标识别中的应用*

2015-05-08刘以安

王 杨,刘以安,张 强

(1 江南大学物联网工程学院,江苏无锡 214122;2 中国船舶重工集团公司第723研究所,江苏扬州 225001)

改进的D-S证据理论在战场目标识别中的应用*

王 杨1,刘以安1,张 强2

(1 江南大学物联网工程学院,江苏无锡 214122;2 中国船舶重工集团公司第723研究所,江苏扬州 225001)

战场目标识别中多传感器信息融合面临各种不确定冲突信息。为此,提出了一种基于权重的证据调整方法,给予证据分配不同的权重,重新修正基本概率分配函数,利用Dempster组合规则实现信息融合。通过数值验证并与其他的改进算法对比,结果更为理想,能有效的减小冲突证据的不良影响,同时具有较高的收敛速度,降低了决策风险,仿真结果表明,算法有效、可行。

D-S证据理论;信息融合;目标识别;证据冲突;权重

0 引言

雷达及导弹武器的大量使用,形成严重威胁的电子对抗环境,依靠单传感器完成目标识别不能满足作战需要,利用多传感器信息融合技术已成为全球研究热点[1-3]。战场目标识别中,雷达侦查设备(ESM)、通信侦查设备(CM)和雷达探测设备视为异类传感器,由于传感器提供的信息中除了测量信息外,还有基于先验知识、设备工作状态以及常识等推断出的识别信息,这些信息是传感器基于设备性能给出的识别概率,存在不同程度上的不确定性。不确定信息的融合过程实质上是不确定的推理过程,D-S证据理论因其完备的数学基础,通过对事件的概率加以约束、建立信任函数,从而不必说明难以获得的概率,成为不确定性推理中最常用的方法之一,广泛应用于多传感器信息融合中[4]。但在实际应用中,经典证据理论无法解决冲突证据合成问题,因此提出基于权重的冲突证据合成方法,通过对比表明改进方法极为有效地解决了冲突证据合成问题。

1 D-S证据理论及其不足

1.1 D-S证据理论基本概念

D-S证据理论是Dempster于1967年提出,后由Shafer扩充和发展形成的证据推理方法[5-6]。

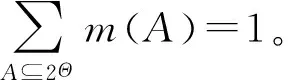

1)辨别框架建立在非空集合Θ上,是描述构成整个假设空间所有元素的集合,元素之间互不相容。

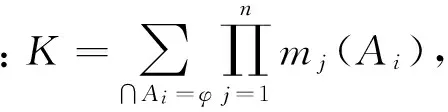

3)Dempster组合规则反映了证据联合作用。它提供对多个证据源进行融合的公式如下:

1.2 D-S证据理论存在的问题

文献[7]举例说明经典证据理论没有给出证据权重的计算标准,导致证据权重相同的现象。文献[8-9]举例说明经典证据理论合成冲突证据时出现的各种不合理现象。由此,将证据理论存在的问题归纳如下:

1)经典证据理论认为各证据权重相同,但证据间存在差异、不确定性,证据权重理应不同;

2)对证据的独立性要求苛刻,这在实际中很难满足[10];

3)当证据间对立或冲突时,可能将100%的信任分配给小可能假设,产生与直觉相悖的结果[11];

为克服上述缺陷,文中提出改进方法,并结合具体算例与文献[7-9]中方法对比分析。

2 证据理论的改进

辨别框架Θ={A1,…,Am},传感器{S1,…,Sn},mij表示Si关于Aj的基本概率分配。改进方法步骤如下:

1)计算m组基本概率分配总和:

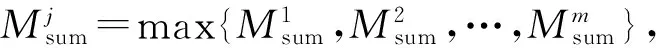

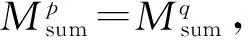

2)ωj表示Aj的权重,按如下条件递归计算所有权重:

3)重修计算基本概率分配,利用权重削弱冲突证据,同时辨别框架中加入未知类型θ。

4)对新的基本概率分配运用Dempster组合规则进行融合。

3 算例分析及结论

为验证算法的可行性,现对不同情况下的证据组合分别进行D-S、文献[7-9]和改进方法的融合运算仿真,对比分析最终融合结果。设辨别框架为{A1(电子干扰机),A2(战斗机),A3(防空),A4(预警机),A5(直升机)},传感器有{S1,S2,S3,S4}。文献[9]中λ取3,仿真结果见表1~表4。

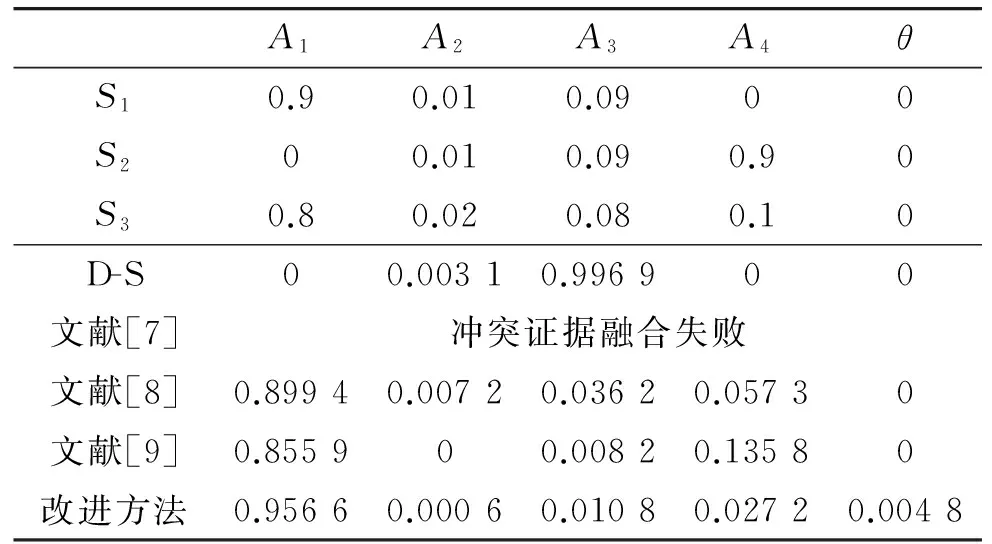

表1 三条严重冲突证据融合结果对比分析

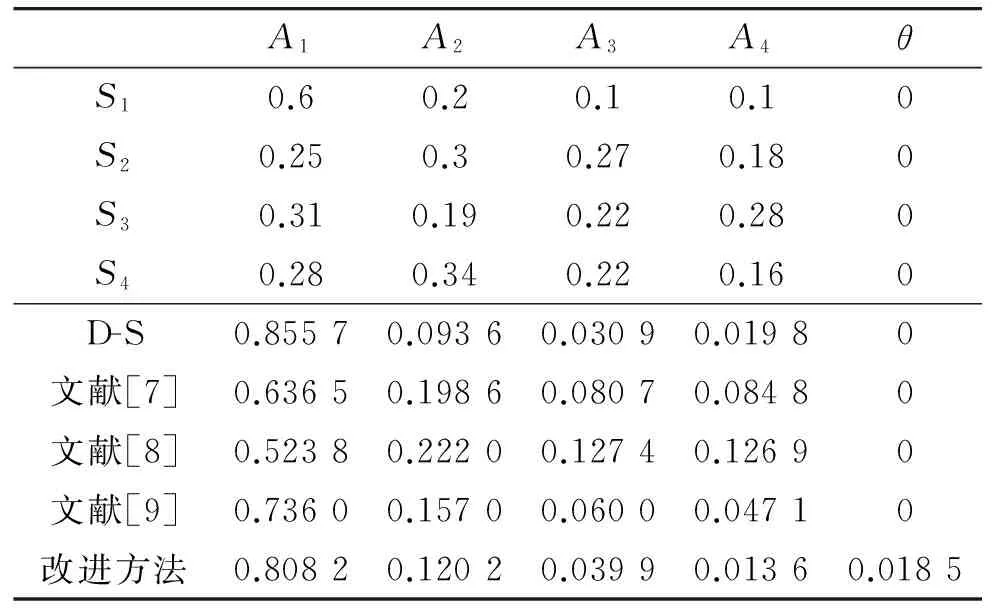

表2 四条严重冲突证据融合结果对比分析

结合表3、表4:当证据无冲突时,经典证据理论正常发挥作用。文献[7-8]不能明确给出融合结果。文献[9]算法稳定性较强,融合结果较明显。

结合表1、表2:当证据严重冲突时,经典证据理论融合结果与事实相悖。文献[7]赋予证据权重,却加大了证据冲突程度,导致融合失败。文献[8]融合结果忽高忽低,算法稳定性较弱。文献[9]算法稳定性较强、融合结果较明显。

表3 三条非冲突证据融合结果对比

表4 四条非冲突证据融合结果对比

综合表1~表4,改进方法在4组算例中融合结果均高于文献[7-9],进而验证算法稳定性强。

真实的战场环境错综复杂,证据存在高度冲突的情况,也存在无冲突的情况,因此证据融合需要兼顾这两种情况,同时不但要求融合结果,对融合稳定性也有较高要求,只有这样才能适应真实的战场环境。改进方法既能满足高度冲突证据融合,又能满足无冲突证据融合,且稳定、可靠,运用在战场目标识别中,意义较大。

[1] 王红亮, 张美仙, 丁海飞. D-S证据理论在目标识别中的应用 [J]. 自动化与仪表, 2011(7): 14-17.

[2] 刘晓丹, 武俊, 林雪仁. 战场目标识别中的D-S证据理论应用 [J]. 传感器与微系统, 2007, 26(11): 111-114.

[3] 薛晶, 景占荣, 羊彦, 等. 基于DS算法的雷达目标识别方法研究 [J]. 计算机测量与控制, 2007, 15(2): 211-213.

[4] 陈炜军, 景占荣, 袁芳菲, 等. D-S证据理论的不足及其数学修正 [J]. 中北大学学报: 自然科学版, 2010, 31(2): 161-168.

[5] Glenn Shafer. A mathematical theory of evidence [M]. Princeton University Press, 1976.

[6] G Shafer, R Logan. Implementing Dumpster’s rule for hierarchical evidence [J]. Artificial Intelligence, 1987, 33(3): 271-298.

[7] 陈一雷, 王俊杰. 一种D-S证据推理的改进方法 [J]. 系统仿真学报, 2004, 16(1): 28-30.

[8] 董彦佼, 韩元杰, 刘洁莉. D-S证据理论在多传感器目标识别中的改进 [J]. 弹箭与制导学报, 2009, 29(4): 220-222.

[9] 杜太行, 王显清, 陈国栋. 一种基于矢量欧式距离的空中目标决策融合算法 [J]. 弹箭与制导学报, 2012, 32(1): 201-204.

[10] 李向莉, 吕建平. DS证据理论在多传感器信息融合中的改进 [J]. 现代电子技术, 2005, 28(16): 16-18.

[11] 康耀红. 数据融合理论与应用 [M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2006: 142-143.

Application of Target Identification in Battlefield Based onImproved D-S Evidence Theory

WANG Yang1, LIU Yian1, ZHANG Qiang2

(1 School of Internet of Things Engineering, Jiangnan University, Jiangsu Wuxi 214122, China; 2 No.723 Research Institute of CSIC, Jiangsu Yangzhou 225001, China)

In view of uncertain conflicting information confronted by multi-sensor information fusion in radar target recognition, a new weighted D-S combination rule was put forward, then the BPA was reallocated and Dumpster’s rule was used to achieve information fusion. The more expected result data shows that, compared with other methods, this new algorithm can reduce harmful influence of conflict evidence effectively, at the same time, it has higher convergence rate and reduces decision risk. Our experiment shows that the solution is effective and feasible.

D-S evidence theory; information fusion; target identification; evidence conflict; weights

2014-03-24

国家自然科学基金(61170120)资助

王杨(1989-),女,天津人,硕士研究生,研究方向:信息融合、电子对抗、人工智能。

TP212

A