大象快被中国人吃完了?

2015-05-07张经纬

张经纬

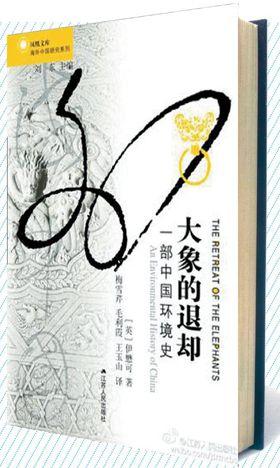

作者: [英]伊懋可

出版社: 江苏人民出版社

译者: 梅雪芹、毛利霞 、王玉山

出版时间: 2014-12-1

页数: 640

定价: 68.00元

英国环境史教授伊懋可的大作——《大象的退却:一部中国环境史》——出版了中文版。看名字就让人兴味盎然,大象是有趣的动物,甲骨文里就有“象”字,《吕氏春秋》里说“商人服象,为虐于东夷”,说明至少在商代时黄河流域还生活着众多大象。另外,河南省的简称“豫”字,就是一幅人牵大象的象形画。

我们还知道,大象是一种温暖的动物,想想今天《动物世界》里播放的非洲象、亚洲象都生活在热带地区。历史上存在的猛犸象除外,这种长毛巨兽其实和大象并不是亲缘很近的生物。但今天中国大地上大部分地区已经见不到野生的大象了,只在中缅边界的几个小块自然保护区里和缅甸、老挝共享了几群亚洲象。如果哪天越境移民了,就真的没了。

大象是怎么从中国中心地带一路向南消失无踪的,的确是个有意思的题目。伊懋可说,在周代时,大象就已经从河南北部,退到了淮河北岸。《诗经·鲁颂》里的:“憬彼淮夷,来献其琛,元龟象齿……”表明,淮夷的贡品就有象牙。汉代时的《淮南子》提到,长江流域,“地宜稻,多兕象”,说的是南方不但有犀牛还有大象。

可惜作者的观察不太尽责,从汉代一下子就跳到了唐代,这时的大象只分布于中国东南地区,唐朝人刘恂《岭表录异》说潮州、惠州一带,“多野象,潮、循人或捕得象,争食其鼻,云肥脆,尤堪作炙。”虽然鼻子很好吃,但大象到南宋时还没有因为味道诱人而消失,南宋洪迈的《夷坚志》里,潮州有一群大象曾经围困过地方长官。这时甚至在湖北黄陂还有人目击到大象“匿林中,食民苗稼”。再往后,守卫西南的蒙古军队曾经率领由大象组成的部队对抗过明朝的大军,骑在大象而不是马背上的蒙古部队可能是有点“混搭”。至于明末抗清过程中用大象抵抗满清南下的尝试,是中国最后一次有关大象的军事化应用了。

然后,中国就见不到大象了,只有云南边境上那一点。可到这段时,这本正文将近500页的《大象的退却》才说到20页啊,大象在书里就再也没有出现过了。作者话题一转,讨论起另一个沉重的问题,大象为什么会消失?倒不是纯粹因为象鼻好吃,被古代中国人给吃完了,而是因为大象需要温暖的森林,而人类的生活需要农田。正是千百年里中国古人毁林造田的行动,把大象生活的森林改造成了田园,森林的对水分的涵养功能下降,原先散布在华北平原上的九个巨大湖泊都大部分干涸。森林和巨大水体的消失,造成了江淮流域从商代至今的年均气温下降了好几摄氏度。这才是热爱温暖环境的大象真正消失的原因。

作者在这本名为“中国环境史”书里花费剩下的巨大篇幅里,讨论起了中国农业开发史,让人觉得有些乏味。相比之下,我更希望看到“老虎的退却”“鳄鱼的退却”“江豚的退却”“猩猩的退却”“蟒蛇的退却”“熊猫的退却”。如果作者能确确实实花些心思好好写一些动物与人的互动,这本书还能变得更好看一点。毕竟,这些富有灵性的动物在中国古代的笔记、小说、评话、演义中占据了相当的比例,大象在《西游记》中经常出镜,老虎们在《水浒传》中是不亚于武松、李逵的重要主角,而韩愈写的那篇《祭鳄鱼文》给我们留下了唐代潮州另一种动人的生态情景。关于大象的故事怎能就这么结束了呢?

说实话,我甚至想到了为《大象的退却》写作一个续篇的框架:随着中国本土大象的退却,明代日益罕见的象牙制品数量,在清代中期后却突然爆发。广州陈家祠博物馆里展出的大量精美象牙雕刻制品,就出自清代广州雕刻家之手。另一方面,在19世纪波兰裔英国作家康拉德小说《黑暗的心》当中,深入非洲内陆的欧洲探险家正驱策着非洲土著,跋涉在黑暗的象牙之路上,甚至在非洲留下了后来易名为科特迪瓦的“象牙海岸”。

什么都不用说了,正是来自中国的物质需求,乘坐着早期“全球化”的快船,再一次开启了“大象的退却”,不过这次轮到了非洲大象。好在,国际组织对象牙交易的禁令,已经遏制了大象的消失。(现在还在私下交易的象牙制品,基本都是俄罗斯发掘的猛犸象牙化石)人类收敛了自己的欲望,动物就能获得喘息的机会。这对“消失的大象”算是个好消息吗?