小说《丽萍的烦恼》被批判前后

2015-05-04张金菊

张金菊

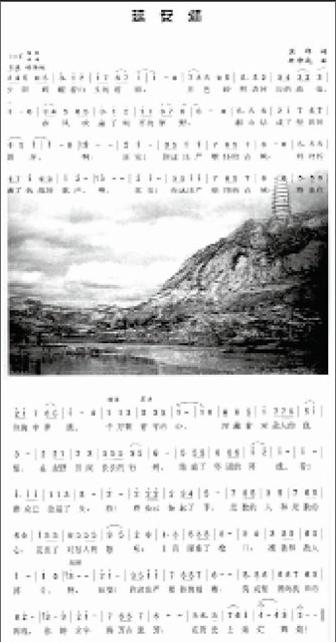

夕阳辉耀着山头的塔影

月色映照着河边的流萤

春风吹遍了坦平的原野

群山结成了坚固的围屏

……

《延安颂》熟悉的旋律、优美的歌词,一瞬间就将人带入那火红的革命岁月。这首歌曾唱遍大江南北,红极一时。但歌词作者莫耶,却在后来很长时间内不为人知,消失在公众视野之中。这一命运的转折,与莫耶被批判为“毒草”的小说《丽萍的烦恼》有着千丝万缕的关系。一个深情讴歌红色圣地延安,受到贺龙等高度赞扬的“出色女作家”,为何会用辛辣讽刺的笔调,写出“丑化”革命干部的“大毒草”?莫耶和她的《丽萍的烦恼》又遭遇了怎样的历史命运?

并非“无的放矢”的创作

《丽萍的烦恼》创作于1942年的晋绥革命根据地。作者莫耶是一位爱国知识青年,1937年她突破重重阻拦来到延安,后来在鲁迅艺术学院学习。1938年,莫耶作词、郑律成谱曲的《延安颂》得到毛泽东等人的高度肯定和赞扬,很快唱响延安和各革命根据地。1938年冬,八路军一二〇师师长贺龙回延安参加中共六届六中全会时,应邀到鲁迅艺术学院作报告,号召鲁艺同学到前线去,拿起文艺武器为革命战争服务。于是,莫耶报名参加了鲁艺组织的实习队,跟随贺龙来到晋西北革命根据地。在抗战第一线,莫耶勤于搜集素材,创作出不少鼓舞人心的剧本、歌曲,贺龙高度赞扬她是“我们一二〇师的出色女作家”。

1942年初,莫耶创作小说《丽萍的烦恼》。小说主要描述为了“逃婚”和追求进步与恋人林昆冲破阻碍来到革命根据地的知识青年丽萍,在“穷追猛打”和物质待遇刺激下,嫁给了革命干部X长,从而引发了因婚姻观念而产生的一系列矛盾和“烦恼”。小说在描述这些矛盾的同时,对革命队伍中的官僚主义、物质不公平现象进行了讽刺和批判。

在婚姻观念问题上,小说将X长描述为一个大男子主义严重、作风粗暴的“封建家长”,丽萍和他共同话语少,感到“无限的抑郁、烦恼”。X长将妻子视为私有财产,限制丽萍的私人生活,认为“当了老婆的女人还是不交男朋友最好”,“老婆当然也应该牺牲自己,为着他人”,“对于自己的老婆,他熟悉的方式也只有一种,那就是从小在家庭中看到的父亲对母亲奴役的权利及母亲对父亲服从的义务,长大了在部队里是‘军人以服从为天职,他认为妻子服从丈夫也是一种天职……”小说最后以丽萍哭闹着要离婚结束。

在描述婚姻观念问题的同时,通过丽萍打勤务兵“小鬼”、X长任意调动丽萍的工作以及婚后丽萍的物质享受和攀比等情节,揭露和批评了官僚主义作风和物质不公平现象。

一位曾经纵情讴歌延安的红色女作家,为什么会写出对革命干部和女知识青年充满讽刺和批判的作品呢?这有着深刻的历史背景:一方面,当时随着大量女知识青年来到抗日根据地,所产生的感情和婚姻问题,为创作提供了“素材”;另一方面,当时根据地文坛存在揭露黑暗、写讽刺文章的“气候”。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日军全面侵华,国共两党在民族危难之际,逐步实现第二次合作,中共合法地位得到承认。广大进步青年为中共坚决抗战的态度所吸引,纷纷突破国民党的阻挠奔赴延安。正如有学者所指出的:“1937年年初,这种风潮(奔赴延安——作者注)开始蔓延,对于年轻的知识分子而言,去延安是最时髦和最时尚的选择。1941年皖南事变后,因国民党封锁,风潮才冷却下来。”根据1943年12月底任弼时在中共中央书记处工作会议上的发言,“抗战后到延安的知识分子总共4万余人,就文化程度言,初中以上71%(其中高中以上19%,高中21%,初中31%),初中以下约30%”。

大批知识青年的到来,使得延安一时生气勃发,尤其是女知识青年成为延安最亮丽的风景。据研究,这4万人中,女性接近一半。在延安的男女比例中可以反映,1938年延安的男女比例为30∶1,1941年为18∶1,1944年为8∶1。虽然女性人数在不断增长,但男众女寡现象依然严重,女知识青年成为众多年轻男同志革命生活之余的聚焦点。这一点,我们从众多亲历者对延安的回忆中也能看出。何理良回忆和黄华的交往时就谈道:“在延安,男女比例实在太悬殊,大概是十比一,男同志对女同志十分感兴趣。”亲历亲闻这些情况的丁玲,在当时有更形象生动的描述:“女同志在医院,在休养所,在门诊部都占着很大的比例,却似乎并没有使人惊奇,然而延安的女同志却仍不能免除那种幸运:不管在什么场合都最能作为有兴趣的问题被谈起。”

一群充满着青春与梦想的青年男女聚集在一起,自然产生一个永恒的主题——感情问题。围绕如何看待文化程度不高,但立下赫赫战功的革命干部,以什么作为择偶的标准等话题,各种议论悄然展开。丁玲在《三八节有感》中,用文艺语言揭示:“女同志的结婚永远使人注意,而不会使人满意的。她们不能同一个男同志比较接近,更不能同几个都接近。她们被画家们讽刺:‘一个科长也嫁了么?诗人们也说:‘延安只有骑马的首长,没有艺术家的首长,艺术家在延安是找不到漂亮的情人的。然而她们也在某种场合聆听着这样的训词:‘他妈的,瞧不起我们老干部,说是土包子,要不是我们土包子,你想来延安吃小米!但女人总是要结婚的。”因此,感情矛盾与纠纷也屡见不鲜。将感情问题上升为极端矛盾的典型例子,则莫过于1937年震惊中共中央、在延安产生巨大轰动、被国统区炒作为“桃色事件”的“黄克功事件”。曾立下赫赫战功的黄克功,就是因为没有处理好感情问题,枪杀陕北公学女学员刘茜,被处以极刑的。

善于观察生活,思想敏锐而深刻,感情敏感而细腻的青年作家,尤其是青年女作家,自觉不自觉地就将这种现象作为自己写作的素材。丁玲的《三八节有感》是这样,莫耶的《丽萍的烦恼》也是这样,可谓灵感来源于生活。所以当非垢指责《丽萍的烦恼》是“无的放矢”时,莫耶据理力争:“首先,为着说明我那篇《丽萍的烦恼》并非‘无的放矢的东西,我想简略地谈这件材料的酝酿经过——从1939年起,我们部队中的女同志逐渐多起来,婚姻问题便成为日常生活中引起大家注意的事,于是我便注意观察着这些人物,与她们亲切地过往着,直接间接的听取了她们自己说的与别人说的许多关于这方面的事件,例如谁又在进攻谁啦,谁快结婚啦,谁结婚以后怎么不痛快啦,谁又要离婚啦之类……”

莫耶创作暴露与讽刺现实小说《丽萍的烦恼》,一方面是受现实生活“素材”的启发,另一方面则受当时文艺界创作“气候”的影响。在1943年一份关于文化人工作的文件中,对于暴露与讽刺现实“气候”有具体描写:“‘在政治与艺术的关系问题上,有人想把艺术放在政治之上,或者主张脱离政治;在‘作家的立场观点问题上,有人以为作家可以不要马列主义的立场、观点,或者以为有了马列主义的立场、观点就会妨碍写作。在‘写光明写黑暗问题上,有人主张对抗战与革命应‘暴露黑暗,写光明就是‘公式主义(所谓歌功颂德),现在还是‘杂文时代。”从这些思想出发,于是在“文化与党的关系问题,党员作家与党的关系问题,作家与实际生活问题,作家与工农结合问题,提高与普及问题,都发生严重的争论;作家内部的纠纷,作家与其他方面纠纷也是层出不穷。”作为当事人的胡乔木回忆指出,当时文艺界的问题主要是五个方面:一是所谓“暴露黑暗”问题,主张“不歌功颂德”,使用“讽刺笔法”,“还是杂文时代”;二是脱离实际、脱离群众的倾向;三是马列主义与文艺创作关系上,有马列主义妨碍文艺的观点;四是“小资产阶级的自我表现”,以知识分子为主要聚焦点和描述对象;五是文艺工作者内部的团结问题,有不少无意义的纷争,宗派主义情绪影响团结。莫耶在1983年春回忆创作《丽萍的烦恼》时就明确表示受了文艺界这种创作“气候”的影响:“碰巧在1941年从延安传来一股风——写革命队伍中自我批评的文艺作品。我当时也看到延安《解放日报》上批评革命队伍某些缺点的文章。我那时是晋西文协常务理事,讨论这方面问题时我答应也写一篇。”

《抗战日报》上的争鸣

《丽萍的烦恼》一发表,就在晋西北文坛引起广泛关注,刚开始主要是赞美之声和就文艺创作问题展开探讨。莫耶回忆:“头一次会是地方文艺界和一些干部、青年、学生们参加的,我听到的是一片颂扬声。我想这是因为这类题材没人写过,大家觉得新鲜。”亲历者高鲁在4月6日的日记中记载《丽萍的烦恼》时,认为“值得学习”:“岛和田家昨天来了,他们本要到地方上去搜集材料,因有情况,就返回去了。岛(莫耶)要我看了《丽萍的烦恼》,提出些意见,我只是粗枝大叶地看了一遍,说什么好呢? 想不出,对她写作品的意见,以前是不正确的,她写的作品确实值得学习。”高鲁在4月15日的日记里又记载:“关于莫耶的《丽萍的烦恼》,我们准备了讨论会,开会时旁听。”非垢的《偏差——〈关于丽萍的烦恼〉》一文,更是指明《丽萍的烦恼》所引起的热烈讨论在“晋西北是前所未有的”:“《丽萍的烦恼》在《西北文艺》发表以后,我看见自己周围的人热心地互相传阅,正式地非正式地征询着交换着意见,有的文艺小组特为它召集座谈会,连平素对文艺没有什么兴趣的人也找这篇来读并且表示态度。他们读着,或摇头,或咋舌,或皱眉,或会心地微笑,有的点着头说风凉话,有的则要‘提出抗议……这种现象在晋西北是前所未有的。为什么使他们这样兴奋和激动呢!是因为这篇作品触动了在实际斗争中虽然不大但存在于很多人心里的一个问题,并且有着和这问题连在一起的人。”

但同时,非垢在《偏差——〈关于丽萍的烦恼〉》一文中也批判《丽萍的烦恼》内容上不客观,“射下的许多是乱箭”,比如X长随意调动丽萍工作、丽萍打骂为她服务的“小鬼”等细节,“任何一个八路军人都知道这是不可能的”。指出:“违背了事情自身发展的规律,而代之作者主观的安排,单纯的感情激动代替了对于客观事物冷静的观察和研究,挖苦代替了教育,鄙视代替了同情,这便是使《丽萍的烦恼》发生偏差的原因,也是这篇致命的弱点。”“这些都应该提到思想方法上和创作方法上去检讨。”

6月16日,莫耶积极回应非垢的批评,在《抗战日报》发表《与非垢同志谈〈丽萍的烦恼〉》进行反驳。莫耶虽然承认她的文章有缺陷,“有些过分的”,但主要是对非垢的批评表达不同看法,特别是坚决否定《丽萍的烦恼》是“无的放矢的东西”。她针锋相对地指出:“正确的态度并不是如非垢同志的掩住自己的眼睛,硬说这是‘绝无仅有,即使这种现象的存在还不很普遍,为着防止它的蔓延,提出纠正和警惕是非常必要的”,“关于丽萍的打小鬼,就事实上听见看见的也不止几个”,“也许非垢同志过分拘泥于自己的见闻和愿望”。

6月30日,读了莫耶的《与非垢同志谈〈丽萍的烦恼〉》以后,叶石在《抗战日报》上发表《关于〈丽萍的烦恼〉》一文声援非垢:“非垢同志的那篇《偏差》,我读过来,大体上我是同意的。他特别尖锐地提出了存在于《丽萍的烦恼》中的一些偏差,并且着重指出值得从创作方法和思想方法上去检讨,这一点,我尤其同意的。不容否认,《丽萍的烦恼》的创作过程中在看取人物的角度上以至处理整个题材的方法上,是存在着某些片面的缺陷的。”然后,从“缺陷与完美”、“谴责与同情”、“问题与解答”三个方面论述了自己的观点,认为:“为什么作者竟无力使自己要提出的问题给予明确的解答呢?原因不在于作者根本没有这一能力,而在于作者为五光十色的材料所迷惑,因而在对人物对情节错综复杂的铺展中采取了平均使用的办法。忽略了努力使自己清醒一些,以便从中抽取其中心的部分加以适度的艺术夸张,使自己要解答的问题强烈而明显地以一定的形象毕现在读者面前……”

7月7日,《抗战日报》发表沈毅的《与莫耶同志谈创作思想问题》。1942年7月7日,正是全面抗战五周年。中共中央为此发表抗战五周年宣言,提出团结抗战、团结建国的主张。晋西北各界也召开抗战五周年纪念大会,追悼左权参谋长及抗日阵亡将士。在这种特殊的日子,代表人民喉舌的晋绥地区党报发表《与莫耶同志谈创作思想问题》,足见对这个问题的重视。显然,作为《抗战日报》上关于《丽萍的烦恼》争鸣的“收官”之作,是为这场争鸣来下结论的。因而,文章一开头就旗帜鲜明地给《丽萍的烦恼》定性为“它是一篇含有小资产阶级偏见和歪曲现实的作品”,并进而认为“这篇文章,已不是莫耶同志个人观念问题,它在社会上流行所发生的影响,只能说是晋西北学风文风中的一股阴风,因此有加以分析研究与批判之必要”,指出:“总的来讲,在《丽萍的烦恼》中,贯穿着两个错误思想:作者一面力说着小资产阶级恋爱观的个性主义,一面对革命队伍中的老干部和女同志抱着错误的偏见,作者以琐碎印象事件之记述假借艺术形象的手段,散播其错误思想,使人不易窥破,读者必须反复追寻其思想线索,然后才能抓住其本质,给以客观批判。”

争鸣背后的故事

为什么6月会发生转折?这主要涉及延安文艺座谈会前后对“暴露黑暗”文风的批判以及整风运动的不断推进。1942年,文艺界的不良“气候”引起了毛泽东等人的警惕。2月17日,毛泽东参观延安美协举办的讽刺画展览后的一天,邀请华君武等人谈话,说:对人民的缺点不要老是讽刺,对人民要鼓励。对人民的缺点不要冷嘲,不要冷眼旁观,要热讽。鲁迅的杂文集叫《热风》,态度就很好。这种文风在《解放日报》也有很大的影响,于是毛泽东委托秦邦宪改造《解放日报》。3月11日,在讨论改造《解放日报》草案时毛泽东说:“无论什么消息都要想想是否对党有利益”,“党报要允许同情者作善意的批评”。3月31日,讨论《解放日报》改版座谈会上他又批评了平均主义观点和冷嘲热讽做法,指出:“近来颇有些人要求绝对平均,但这是一种幻想,不能实现的”,“冷嘲暗箭,则是一种销蚀剂,是对团结不利的”。4月初一天的晚上,毛泽东挑灯夜读中央研究院墙报《矢与的》,看到王实味的三篇文章后说,思想斗争有了目标了,这也是有的放矢嘛。4月7日,与萧军谈文艺政策问题。4月9日,又邀请中央研究院文艺研究室主任欧阳山夫妇谈文艺政策问题。4月13日,分别致信萧军、欧阳山夫妇和舒群,要他们代为搜集文艺界的反面意见。4月下旬,也就是延安文艺座谈会前夕,邀请鲁艺文学系和戏剧系几位党员教师何其芳、严文井、周立波、曹葆华等到杨家岭谈话,一见面就问:“你们是主张歌颂光明的吧?”又说:“知识分子到延安以前,按照小资产阶级的幻想把延安想得一切都很好。延安主要是好的,但也有缺点。这样的人到了延安,看见了缺点,看见了不符合他们的幻想的地方,就对延安不满,就发牢骚。”正是基于三四月份对文艺界问题紧锣密鼓的调查研究,毛泽东意识到某些问题的严重性,提出召开文艺座谈会,并于5月2日在延安文艺座谈会上明确指出:有些什么问题应该解决的呢?我以为有这样一些问题,即文艺工作者的立场问题,态度问题,工作对象问题,工作问题和学习问题。关于立场问题,毛泽东指出:我们是站在无产阶级的和人民大众的立场。关于态度问题,指出:歌颂和暴露两种态度都是需要的,问题是在对什么人。对于敌人,应当暴露他们的残暴和欺骗,指出他们必然要失败的趋势。对于人民群众、人民的军队、人民的政党,则应当赞扬,使他们团结、进步、同心同德、向前奋斗。

延安文艺座谈会以后,暴露、讽刺黑暗的作品接连受到批判,王实味的《野百合花》、丁玲的《三八节有感》成为批判的“靶子”。当延安文艺座谈会精神和文艺批判消息传到晋西北以后,《丽萍的烦恼》成为“反面教材”就顺理成章了。

“座谈会”上的猛烈批判

尽管《抗战日报》连续发文批评,但通过分析上面这几篇文章,可以得出一个结论,对《丽萍的烦恼》批评尚处于文艺创作不同意见的争鸣,而非政治批判。一是《抗战日报》给了莫耶舞台解释与辩驳,莫耶坚持认为现实中确实存在那些黑暗面的观点,也能公开予以发表。二是三篇批评文章,都对《丽萍的烦恼》的优点和作者主观愿望表示赞赏。非垢的文章高度评价:“纵然还有比这更多的瑕疵,我们不能抹杀《丽萍的烦恼》使晋西北的文学创作达到一个新的水平。”表示:“对于作者这样直率而大胆的态度,我们也只是高兴,因为这里表现作者对于革命的澎湃的热情。怎样把这种热情纳入‘正轨,应该是作者和读者的共同责任,两方面需要互相帮助。”叶石的文章则以文艺探讨的态度表示“提出来和同志们讨论一下,好比是引玉之砖”,也没有扣大“帽子”。沈毅的文章虽然更带有政治定性倾向,但最后也表示:“当然,这篇文章是莫耶同志的创作尝试,虽然在创作思想上有错误,但其精神与勇气是可佩服的,希望莫耶同志不因此而却步,同时我们不希望文艺战线出现歌功颂德的浮词,并竭诚欢迎严正的批评与揭发部队中的缺点或错误,而且要求愈现实愈好,愈深刻愈好。若因此而阻塞言语,则非我的本意。”并特别指出,“以上这些意见不妥当的地方希望莫耶或其他同志批评”。

据胡乔木回忆,在《解放日报》改版讨论会上,贺龙、王震批评《三八节有感》十分尖锐。胡乔木感到问题提得太重,便向毛泽东反映话题偏离了会议主题,建议另外找机会讨论文艺问题。第二天,毛泽东批评胡乔木:“你昨天讲的话很不对,贺龙、王震他们是政治家,他们一眼就看出问题,你就看不出来。”毛泽东一语道破当时文艺批判的实质,那就是文学创作并非纯粹“文艺问题”而是“政治问题”。所以,随着整风运动的深入开展和“左”的倾向有所抬头,《抗战日报》上限于文艺问题的争鸣难以避免地要上升为“政治问题”。在一场专门针对《丽萍的烦恼》的“座谈会”上,批判火力猛烈,调子很高。正如当事人赵戈回忆:“名为座谈,实为斗争。”

1942年9月,晋绥军区政治部正式召开座谈会批判《丽萍的烦恼》。高鲁在9月28日这天的日记中记载:“伊杨(杨朔同志)到一二〇师政治部开座谈会了,会议情况十分紧张。莫耶同志写了小说《丽萍的烦恼》,赵戈同志和晋绥军区保卫部的李科长发生了争执。”

“会议情况十分紧张”,紧张到什么程度?应该说,会议刚开始气氛还算平和,刚从延安参加文艺座谈会回到晋绥的战斗剧社社长欧阳山尊等人,延续了《抗战日报》上争鸣的调子,还是就文艺创作问题展开批评,并未上纲上线。但是,一场文艺座谈会,却有保卫科干部“掠阵”与“监督”,显然很不寻常,暴风雨总要来的。当轮到保卫科李科长发言时,联系莫耶的出身,他认为莫耶是借小说蓄意搞破坏,将这篇小说定调为“反党”,会议气氛陡然紧张起来。上纲上线如此之高,显然是出席大会的知识分子所未能料到的。莫耶本人更没有这个思想准备,当得知要召开座谈会批评《丽萍的烦恼》时,她心中还有委屈:“什么检讨会,也许就是斗争会,于是我心里泛起了一缕淡淡的哀愁。我想,我从参加革命以来一直是努力工作的,听到的都是赞扬声,我没有受过一次批评,难道因为写了一篇小说就要开我的批评会吗?”

就在这紧张时刻,年轻干部赵戈挺身而出,不同意李科长给莫耶戴上“反党”的高帽子。有备而来的李科长拍案而起:“你们这些小资产阶级冲淡了今天大会的政治气氛,转移了今天大会的斗争目标,我禁止你们发言!”当赵戈予以争辩时,李科长怒吼:“你敢造反?给我把他捆起来!”

莫耶在回忆这惊魂动魄的一幕时,轻描淡写地说:“没想到有的人会自动对号入座,于是会中引起激烈的争吵。有个老干部联系我的家庭出身,说我这篇小说是反党的,有个部队年轻的干部却挺身而出,不同意他的意见,于是争吵起来。”但后面又说到“当时正好作家杨朔来晋绥,也参加了会议,吓得会没开完就走出去了。”一场普通的“争吵”,能吓得革命作家杨朔会没开完拔腿就跑?可见会议氛围确实“极为紧张”。莫耶回忆的“轻描淡写”,估计是对不堪往事不愿多做回首而已。

对于莫耶认为作家杨朔是被吓走的,另一当事人赵戈则有不同看法:“就在这时,路过晋绥参加这次会议的作家杨朔同志离席而去。我认为他不是被吓走的,他不会那样胆小。若干年后我碰到杨朔,他说:‘我的离席是对那种粗暴现象的不满,即使对敌人,恐吓和辱骂绝不是战斗,对待自己的同志,又何苦这样呢!”不管杨朔是被“吓走”,还是“愤然离席”,都足以证明当时的批判火药味十足,粗暴地上纲上线。

在遭受狂轰滥炸的批判后,莫耶发言进行自我批评,承认错误。主持会议的晋绥军区政治部主任甘泗淇在总结讲话中,对莫耶采取了保护。他在批评《丽萍的烦恼》有不当之处之后,肯定了莫耶为革命作出的贡献,这次的错误只是无意中走错了路,鼓励她吸取教训,继续进步。

更为难能可贵的是,甘泗淇为了化解莫耶与老干部的误解与矛盾,还特意设了个“饭局”,让莫耶和老干部握手言和。莫耶不无感激地回忆:“甘泗淇主任想得真周到。第二天,就在兴县蔡家崖晋绥军区司令部驻地(这时贺龙司令员已去了延安)让副官处摆了两桌饭,把座谈会上批评我的老干部请来,又喊我也去参加。甘主任拉着我和来吃饭的老干部一一握手。我这时感动得热泪盈眶。甘主任就像慈母拉着犯错误孩子的手,慈爱地抚慰我,要我今后还要努力写作。更使我感动的是坐在饭桌上后,那些批评过我的老干部纷纷向我的饭碗里搛肉搛菜。我当时又感动地想,工农老干部朴实诚恳的好品质,值得我学习……”

余 波 千 里

虽然有甘泗淇这样正直的领导对莫耶关爱有加,但莫耶和《丽萍的烦恼》从此被批判的命运却未能幸免。

因《丽萍的烦恼》事件,《西北文艺》受到牵连而停刊。《西北文艺》1941年7月5日由晋西文协创刊,主编为卢梦,编委有亚马、田间和莫耶等人。就在非垢发表《偏差——关于〈丽萍的烦恼〉》之后4天,也就是1942年6月15日,《西北文艺》停刊,总共才编印8期。卢梦后来回忆:“1941年7月,由文学协会编辑出版了纯文学月刊,叫《西北文艺》,每期约两三万字,印一千份。这个刊物的出版,对晋西北地区文学作品的创作起了推动作用……合刊后有一期上发表了女作家莫耶写的《丽萍的烦恼》,这篇小说是写一位女同志与一位部队首长的婚姻问题。小说刊出后,受到不少部队干部的批评。这期合刊出版后,又出了一期,因为稿子太少,再加上《丽萍的烦恼》受了批评的缘故,《西北文艺》就停刊了。”

对于莫耶而言,《丽萍的烦恼》是“余波千里”,她为此长期背上沉重的政治包袱,从这时起,凡有政治运动,莫耶都难逃被批判的命运。她成了一个“运动员”,一个“政治怪物”。继1943年晋绥整风“审干”阶段,莫耶因《丽萍的烦恼》被批判为“反党”之后,1947年“三查”运动查阶级出身时,她又被批斗个没完没了,并被关了几个月禁闭。新中国成立以后,1957年反右派运动中,莫耶又因《丽萍的烦恼》和“张凌虚事件”被打为右派。1959年有亲历者受邀撰文,认为《丽萍的烦恼》“是一株名副其实的毒草,是王实味的‘野百合花、丁玲的‘三八有感‘在医院中的翻版”。社教运动中,莫耶又被当作“走资派”批判,被人从山西抄来《丽萍的烦恼》进行展览,提供斗争的“子弹”。“文化大革命”十年动乱期间,莫耶再次“在劫难逃”,受到无情批斗和残酷折磨……

十一届三中全会以后,拨开云雾见青天,莫耶的冤案得到彻底平反。抚摸着记载那段不堪回首的岁月的日记,莫耶不无感叹地写道:“当我看到那些用各种颜色写下的各种批语,看了后不禁让我好笑。现在我也已进入晚年,深感党当今肃清‘左毒,是多么重要的英明措施呵!”(编辑 杨 琳)

(作者是湖南科技大学人文学院研究生)