The Route of Crabs 蟹道

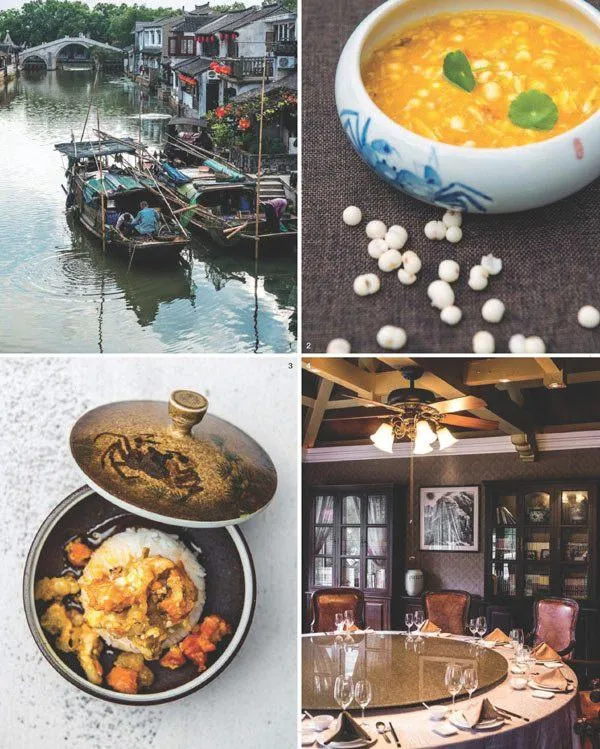

2015-04-29Seraph

在法国的勃艮第酒区,有一条著名的葡萄酒之路(La Route des Vins)。沿着这条窄窄的乡间小路,你可以看到葡萄生长的风土、酿造技法以及品尝到最好的葡萄酒。同样,在江南也隐藏有这样一条“大闸蟹之路”。这条道路从苏州开始,那里有大闸蟹的起源和发展;取道杭州,在那里吃蟹开始讲究意境和创新,最后回到国际大都市上海,人们将大闸蟹上升到情调与滋味兼具的高度。蟹之道的道,是道路,也是道理。

苏州 十八般武艺 “苏州人最讲究不时不食”。这次给我当地陪的陈阿姨是家里长辈的友人,她虽然不是出生在苏州,却一住就是好多年。说起当初怎么会想在苏州定居,陈阿姨笑弯了眼,“在这里生活幸福感很高”。谁说不是呢?春天里喝着碧螺春,吃腌笃鲜、塘鳢鱼;夏天吃虾子,配上莼菜汤;秋风一起,吃大闸蟹的心又痒了起来;再冷下去还能用藏书羊肉抵御南方冬季的湿寒——怎么可能不感到幸福?

陈阿姨和家人都是爱美食之人,每到吃蟹的季节,一个人晚上看看电视拆七八只蟹是常有的事。“不怕买到假的阳澄湖蟹吗?”我在来之前就对阳澄湖蟹的“信任危机”有所耳闻。

“阳澄湖的名气大,产量却有限,当然有些商人用‘泡澡蟹’充次。不过,我们今天要去的地方可以放心吃”,陈阿姨看起来信心满满。我们从市中心驱车前往阳澄湖,一路上路过许多沿街卖蟹的蟹农,作为外地人实在难辨真假。我们的车没有停下的意思,—直开到了阳澄湖边上,一艘快艇泊在湖边等着我们。“我们去湖中央的一艘船上吃中饭”,陈阿姨解开了谜底。这艘船的主人正是在快艇上等候着我们的多妹和她丈夫。

多妹夫妇俩是阳澄湖上的蟹农,每年将正宗的大闸蟹发往全国各地。生意做大了就在阳澄半岛的食街上开了一家“多妹蟹庄”,相熟的客人也会到他俩泊在湖中央的船屋上吃饭。

快艇乘风破浪,不一会儿就来到多妹的船上。船屋看起来不大,竟然也开辟出了好几桌。除了大闸蟹,这里还做些湖鲜和农家小菜。我们也没看菜单,像是鱼虾之类的菜怎么点怎么好吃,做法简单,吃的就是个鲜美。多妹一直在厨房里忙前忙后,直到端上一大锅蒸好的大闸蟹才有空聊上几句。

“阳澄湖的蟹讲究‘青背、白肚、金爪、黄毛’。背青是因为阳澄湖水质清澈,所以蟹壳青而发亮,又因为水草茂盛,螃蟹在水草上爬行磨出了白玉色的肚壳。”多妹一边为我们揭开冒着热气的锅盖,一边讲解,“这里水底的泥沙质地比其他地方坚硬,所以蟹脚都是洁净有力的,最具标志性的还是两鳌八腿上金黄色的茸毛,—般有三四厘米长。”

多妹和她丈夫虽然热情好客,却为人腼腆、不善言辞,蟹的味道全凭自己吃。我迫不及待抓起一只母蟹吃起来,肉质鲜甜,蟹黄饱满,正是巅峰时期。再过个把月,母蟹的蟹黄开始发硬,就到了公蟹蟹膏肥美的时候,所谓“九月团脐十月尖”正是这个道理。

水上人家吃蟹都是爽直而豪迈的,在这里看不到精细的“蟹八件”,也没有什么创意的烹饪方式。每个人都用手随意吃着大蒸锅里的蟹,小窗外是混黄的阳澄湖水—一那是水底的螃蟹们在躁动。

酒足饭饱,我们告别了多妹夫妇。继续往阳澄湖的东面走,就来到了古镇巴城。这个隶属于昆山市的古城,虽然远不如周庄、同里的名气大,却因为临近阳澄湖的绝佳位置,在每年秋天吸引了大批周边大城市的人。我们到的时候已经是傍晚,古城里的游人并不多,也不见那些千篇一律卖纪念品的商店,博物馆到了闭店时间,从门缝中看到“吃蟹第一人”巴解的塑像在厅堂里孤寂地矗立着。

倒是江南小镇的生活气息非常浓:小黄狗在嗅地上金黄的蟹壳,当地人在茶馆里聊天茶歇,路旁一户人家里的小女孩坐在外面的小凳上写作业,小男孩在一旁练习吹笛子……

到巴城的人基本都会到古城旁的蟹市吃饭,蟹舫苑就是其中颇具特色的一个。从最开始的二十条餐船,发展到现在的一百多条。一到蟹季,广场中央的水泥坪就被车停得满满当当。陈阿姨和其中一家叫“水乡饭店”的老板打起了招呼,原来也是熟客。除了大闸蟹,巴城的几样农家菜也很合城市人的胃口,不妨尝尝阳澄湖草鸡、鸭茴面和青团子等。

夜幕降临,我们并未多作停留,而是急匆匆地赶回苏州来到晚饭的据点“’:这个农家小院几乎只有当地老饕才知道,螃蟹自然不用说,菜品和中午在船上吃的那些差不多,味道甚至更好。一桌友人谈古论今,吃吃螃蟹,喝点黄酒,这才是苏州人眼中吃蟹应有的样子吧。

要用一个词形容苏州人吃蟹的情结,我想应该是豪爽。坐拥两湖大闸蟹,自然有底气“随随便便”吃。环境不重要,只要蟹好,一大锅蒸好上手便是。有段时间美食圈的文人们特别推崇“秃黄油”———种用蟹膏和蟹黄炒制的酱,用来佐白米饭极香。我一路上问所有的苏州人,都说不知道,最后还得出一结论:“那是上海人吃不着新鲜大闸蟹研究出来解馋的吧!”

即便在这样爽直的地方,也能在环境优雅的地方吃到一顿五花八门的全蟹宴。苏州香格里拉大酒店的“香宫”就提供这样的体验。从主厨特制的醉蟹,到黄灿灿的蟹粉豆腐,再到香喷喷的蟹粉狮子头……你能想到的所有和蟹相关的经典菜式都能在这一席之间吃到。最后再来一碗奥灶面,吃一碗甜甜的桂花鸡头米收尾,保证你对苏州流连忘返。

杭州 三十六变化

和苏州人的不拘小节相比,在杭州吃蟹更注重意境与创新。的确,在这样一个山美水美的地方,随便吃点什么都是要讲究诗情画意的。

就像此刻我坐在西溪悦榕庄的“白云中餐厅’:桌上的螃蟹虽然也是传统的做法,但一切因为眼前西溪湿地绿得化不开的景色而有了新的味道。杭州大厨陈方准备了两道蟹菜:一道盐煽大闸蟹和一道大闸蟹蒸水蛋。其中大闸蟹蒸水蛋将蟹的鲜甜和蛋羹的香嫩完美地结合在一起,不失为—道还原家常味道的好菜肴。

当地还有个说法是“杭城的蟹,天伦先肥”,这里的“天伦”指的就是天伦精品酒店的“天伦里中餐厅”。这个外表看起来并不起眼的“灰头土脸”的建筑,其实里面别有洞天。天伦在杭州已经经营了二十余载,杭州人一想起吃湖蟹首先想到的就是这里。虽然是一家老店,装潢却完全不是老店的味道。搭着精品酒店的边,餐厅看起来也充满设计感——挑高的空间,墙面的马赛克瓷砖组合成湖水涟漪的图案,半圆形的卡座沙发颇有国际范儿,店主精选的红酒也成为陈列的一部分。在这里不仅可以放开手脚吃蟹,还有选择颇丰的江南菜肴。

说到吃蟹的创意,最不能错过的还是杭州西子湖四季酒店的“金沙厅”,大厨王勇用中西结合的灵感完全征服了我的味蕾。第一道前菜就惊艳了我——姜汁着哩鹅肝批上码放着清炒蟹粉拌鲟龙鱼子,这是怎样的创意!这道菜不仅新颖,造型十分美,吃起来更是精妙绝伦:各种食材的味道在口腔里进行了完美的冲撞和融合。问起王勇从哪里得来这样的灵感,他笑笑说都是来自平时看书和旅行的积累,有时想到一个新的点子限不得马上飞到厨房实践出来。

王勇师傅还认为菜品的搭配和顺序是一顿饭完美与否的关键。厨师的菜做得再好吃,如果团队不到位,没有辅助客人搭配好菜式,或者上菜的时间次序有误,都会使一顿美味佳肴大打折扣。得幸今晚的菜单是王师傅钦点的,大概是借鉴意大利人在主菜前吃意面或意米的传统,在肉菜之前上来了另一道蟹菜——蟹粉粉皮。这道菜和之前那道华丽的鹅肝批比起来创意上丝毫不输。粉皮是厨房自己拉制的,晶莹剔透,柔滑而有韧劲。“最好的食材,搭配最平凡的食材,往往会有出人意料的结果。”王师傅给出了这样的解读。

好食材、好手法是料理的基础;好创意和好风景就是锦上添花了。这也许就是杭州作为人间天堂所独享的境界。

上海 一百种吃法

每年吃蟹的时候,都有人老调重弹起上海人一只螃蟹在火车上可以从上海一路吃到北京的笑话(后来高铁提速了,一只螃蟹还没吃完就下车了)。虽然是戏谑上海人吃螃蟹的功夫之精细,但谁说精细不是自成一派呢?

在上海,情调与滋味是并重的。上海王宝和大酒店是老牌的上海人会去吃蟹的地方,二楼的“上海餐厅”不仅有新鲜阳澄湖大闸蟹吃,还能点到不少以蟹粉为底子的菜肴,比如蟹粉炒年糕、蟹粉小笼和蟹壳黄,都是不输大闸蟹本身的好味料理。

成隆行是上海近年来另一家名声鹤起的蟹餐厅,老板老柯冶做进出口贸易时发现香港的蟹届然比上海的好吃,于是从香港雇来厨师在九江路上开起了第一家“蟹王府”。他大大方方承认自己把养殖基地从阳澄湖搬到了太湖,就是因为阳澄湖的蟹生意水太深,而他认为太湖的水域条件更适合培育最好的大闸蟹。

我没有去“蟹王府”凑热闹,而是来到成隆行的“颐丰花园”店参观传说中的秃黄油的制作过程。据说“秃”在苏州话里是“只有”“独有”的意思,而“黄油”指的是高纯度的蟹粉,即用葱、姜及熟肥膘末爆香,再以黄酒闷透,加高汤调味,复淋猪油、洒胡椒粉而成的蟹黄和蟹膏。

苏州人的玩笑话没错,这道菜本来的用意是“存蟹防饥”,就是把大闸蟹最精华的味道保存起来,因此在蟹季过后仍能吃到那令人念想的滋味。其中猪油的运用就是为了在没有冰箱的时代起到隔绝和密封的作用。老柯颇为骄傲的是自己店里拆蟹粉的手艺,能够最完整地保留蟹粉的美味。不太会使用蟹八件的人还可以请服务生代为拆蟹,专业的手法非常麻利,不一会的工夫,大闸蟹就以“完璧归赵”的形态出现在餐盘上。

再有情调一点,可以去和平饭店的“龙凤厅”。在这里不仅可以欣赏到黄浦江的风光,还能看到各种中国元素的符号。虽然装潢是非常复古的中国风,蟹菜却做得颇有西餐的格调,摆盘尤其美艳。在上海,还是有很多人在重要的日子来和平饭店“朝圣”的。

在我吃完最后一只蟹坐上车前往机场的时候,载我的计程车师傅和我聊起了吃蟹的故事。说起小时候大人给家里买大闸蟹时的开心,聊到现在下班回家给老婆孩子带几只蟹的温暖,那种油然而生的幸福感始终没有变过。我想,情调什么的最终都抵不过一种叫“情怀”的东西。