与泡沫共舞

2015-04-29廖宗魁

中国人天天都在担心泡沫,过去是担心房价不断上涨的泡沫,如今则是担心股市疯涨的泡沫。大家都希望房市和股市能涨,但又不希望涨得太快。

3500点,这是创业板指数5月21日所处的位置。2015年初以来,创业板指数早已实现翻番,总市值突破5万亿元,整体市盈率超过100倍。这一切很容易让人联想到美国当年的纳斯达克泡沫,纳斯达克指数从1999年1月底的2500点涨到2000年3月的5048点,一年多翻了一倍,整体市盈率也超过100倍。

后来的结果如何,大家早就知道了。纳斯达克指数随后一年蒸发了3/5,直到15年后的今天才重新回到当年的高点。许多专家发出了警告:我们的创业板正在重蹈纳斯达克的覆辙。

只要是纯粹的市场,就一定会出现泡沫;不存在泡沫的市场,只能是人为控制的市场。如果股市完全没泡沫,那也就不是股市了吧!泡沫只有事后才能确认,事前是无法得知的。当2000年纳斯达克指数一路冲破5100点时,至少市场上更多的交易者不觉得有泡沫,否则他们就及早退场了,也就不会有纳指突破5000点这回事了。

如果你觉得上证指数高于4500点不合理,创业板高于3000点有泡沫,那你完全可以退出市场。显然,目前大多数市场的参与者不认为是泡沫,或者即使认为有泡沫也愿意继续投机。对投资者而言,重要的不是市场有没有泡沫,而是如何在市场中挣到钱。

本轮股市上涨最大的特点就是,脱离了经济基本面。中国经济在不断下行,而中国股市则却在不断创出新高。但这种股市特征在2008年美国金融危机后,几乎成了主要发达经济体股市的核心特征。也就是说,我们的股市不是特例,反而是随大流了。

在脱离了经济基本面后,各国央行宽松的货币政策催生了一波又一波的股市上涨。美联储通过三轮量化宽松(QE),使美国股市的牛市行情已经延续了六年,美股被推升了近2倍;安倍的宽松政策也使日本股市在不到三年时间里上涨超过了150%。任何投资者与央行这种宽松行为逆向而行,只能是以卵击石、自讨苦吃。

5月6日,在Institute for New Economic Thinking主办的一场会议上,美联储主席耶伦当起了股评家,“美国股市的估值普遍较高,但美联储并没有看到泡沫的信号。”在3月份“两会”期间,中国央行行长周小川明确表示,“资金进入股市也是支持实体经济。”说明央行行长们都很关心股市。既然没有泡沫,也能支持实体经济,看来不管美股还是A股,恐怕还得涨。

美国经济迟迟没有完全恢复,在美联储的呵护下,美股实现了六年的大牛市。中国目前的经济状况非常糟糕,经济下行的调整过程也会很长,这就不仅需要货币政策的短期刺激,更需要央行长期宽松政策的庇佑。如果美股的模式能够复制的话,中国股市可能也将面临一个五年以上的大牛市。

股市的上涨并不是一厢情愿的“国家牛市”,它对经济存在多种渠道的正回馈:直接促进金融业繁荣,居民的财富效应有利于消费,企业和地方政府会带来资产负债表的改善。

更为重要的是,目前股市的繁荣符合经济结构调整的需要,符合改革的需要,符合创新的需要。没有股市的繁荣,哪会有融资成本的下降;没有泡沫,哪会有真正的创新,因为只有泡沫中的高回报才能孕育创新。

与其纠结是否有泡沫,不如正视泡沫的合理性,与泡沫共舞。

不要与央行为敌

谁说没有经济基本面,股市就不能疯涨,而且这还是后危机时代的普遍现象。

我们先来看看美国,美国经济在2009年三季度走出衰退,美国股市则提前在2009年3月见底回升;当美国经济于2010年底恢复到金融危机前(2008年初)的水平时,美国股市也基本回到了危机前的高点。随后几年,随着美国经济的增长,美国股市不断创出历史新高。

似乎美国股市与经济基本面非常吻合,但与过去相比,股市的涨幅远远大于经济的增长幅度。本轮周期中,美国经济用了六年时间,比谷底时大约增长了13.5%;而道琼斯指数已经比谷底上涨了1.5倍。而之前,道指从1996年到2007年,花了10年才上涨了1.5倍,而期间美国GDP增长40%。

再观察日本,其股市与经济的背离就更大了。自安倍晋三上台以来,日本经济仅增长了1.5%,但日经指数却涨了130%。目前日本股市早已超过了金融危机前的高点,但日本经济却还没有恢复到危机前的水平。

欧洲的情况也很类似,欧洲经济目前还没有恢复到危机前的水平,比谷底也只增长了4%,但欧洲主要国家股市可比低位涨了不少,德国股市已经涨了2倍,法国和意大利股市都涨了近80%。

纵观金融危机以来全球主要国家股市,发达国家中美国股市涨势最猛,纳斯达克指数涨了250%,标普500涨了近180%;新兴市场国家中印度股市表现优异,涨幅超过200%。而上证指数只涨了120%,处于中等水平。

1.美联储三轮QE打造最强美股

催生欧美股市的主要动力不是经济基本面,而是央行持续不断的宽松货币政策。这方面,美联储足以胜任各国央行的老师。

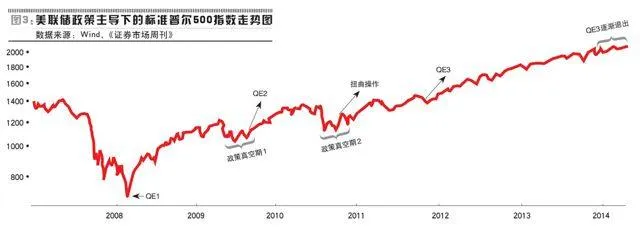

并非美联储的所有宽松政策都会马上换来股市的上涨,从2007年9月美联储第一次降息到2008年12月把基准利率降低到零,这是金融危机最为黑暗的时刻,伴随的是美国股市的一路大幅下跌,标准普尔500指数从1572的高点跌落至666点的谷底。

美国股市的见底几乎与美联储开启非常规货币政策是同步的,接下来美联储的每一轮QE都掀起了美股一波波上涨的狂潮。

2008年11月,联邦公开市场委员会(FOMC)宣布购买6000亿美元的机构抵押支持债券(MBS)和机构债务;而在2009年3月,美联储大幅度扩大了这一购买规模,宣布购买高达1.25万亿美元的MBS、2000亿美元的机构债务和3000亿美元的长期国债。

这就是美联储的第一轮量化宽松政策(QE1),QE1于2010年4月底结束。在短短一年的时间里,标准普尔500指数上涨超过80%。不过,接下来的四个月出现了政策的真空期,美股也经历了一波15%幅度的中期向下调整。

这波中期调整在2010年8月底被打破,当时的美联储主席伯南克在Jackson Hole央行年会上透露了明确的QE2信号,“如果需要的话,美联储准备通过非常规措施提供额外的宽松货币政策。”随后,美联储于2010年11月宣布,至2011年年中,额外购买6000亿美元的长期国债,这就是美联储的第二轮量化宽松政策(QE2)。

从释放QE2信号到QE2结束期间,标准普尔500指数又经历了一波直线上涨,到2011年7月初升到1350点,不到一年时间又实现了近30%的上涨。

在接下来的政策真空期,美股经历了为期3个月,幅度为18%左右的中期调整。2011年9月,美联储宣布实施扭曲操作。美股也马上结束了调整,继续上升,到2012年9月一年的时间里,标准普尔500指数又从中期调整的低点实现了一波30%左右的上涨。

2012年9月,美联储推出了第三轮量化宽松政策(QE3)。QE3大致分为两个阶段:第一个阶段从2012年9月至2012年底,在继续实施扭曲操作(OT)的同时,每月额外购买400亿美元的债券;第二阶段从2013年1月至2013年底,在扭曲操作结束后,每月额外购买债券规模提高到850亿美元。在整个QE3期间(约15个月),标准普尔500指数又上涨了近28%,至1850点。

从QE3实施以后,美股的波动变得非常小,几乎没有出现像样的中期调整。2014年至今(17个月),标准普尔500指数上涨不到15%。

综合2009年以来美股的疯涨,完全就是美联储一手铸就。QE1对美股的推动作用最大,股市涨幅超过80%,而QE2、QE3和扭曲操作都造就了30%幅度的上涨,也就是说量化宽松的股市效应是递减的。在QE1和QE2结束后的真空期,美股都出现了为期3-4个月的中期调整,调整幅度为15%左右。

2.“安倍经济学”推升日本股市

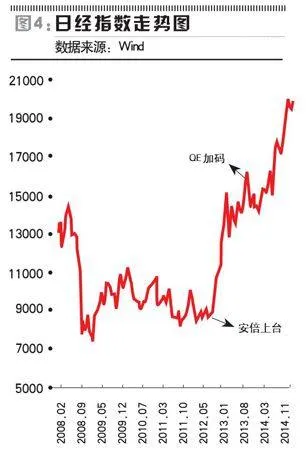

日本股市在2009年初见底之后,也出现了反弹,日经指数从7000点的低位反弹至2010年3月底的11000点,上涨了近60%。与美股QE1期间相比,日本股市反弹的力度明显要弱一些。

由于日本缺乏连续而有力度的宽松货币政策,日本股市也经历了近三年的缓慢下跌。到2012年9月底,日经指数跌至9000点下方,累计下跌了近20%。

日本股市真正的春天始于2012年底安倍晋三上台。安倍上台后实施了所谓的“安倍经济学”,即大胆的货币政策、机动的财政政策和以刺激民间投资为中心的经济产业成长战略。其中最引人注目的是,仿效美国实施了极端的量化宽松政策。

2012年底,日本央行资产负债表规模约为150万亿日元,到2015年4月底,规模已经增至330万亿日元,增长了120%。2013年4月,日本央行宣布以每年60万亿-70万亿日元的速度增加基础货币,直至实现2%的通胀目标。

“安倍经济学”初期的市场效果非常显著,日本股市暴涨,日元大幅贬值。日经指数从2012年10月底的不到9000点,上涨到2013年底的16300点,一年多涨了80%;同期美元兑日元从80上升到了105,日元贬值超过30%。

不过,在经历了一段蜜月期之后,“安倍经济学”的边际效果也开始减弱,尤其是安倍政府决定2014年4月上调消费税以后。日本股市2014年后也出现了一波15%幅度的中期调整,到2014年4月中跌至13900点附近。

2014年10月底,日本央行再度加码QE,把每年基础货币的刺激目标加大至80万亿日元。这使得日本政府增加了约30万亿日元的购债规模,将年度ETF和JREIT购买规模扩大两倍。

自此,日本股市又经历了一波持续上涨,从2014年10月底的15000点一路突破到目前的20000点,累计上涨超过30%。同期,美元兑日元从105附近上升到120以上,日元再度贬值15%。

3.经济不起,牛市不止

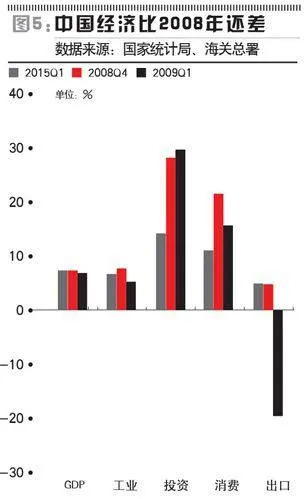

如果单从经济基本面看,中国股市恐怕更应该跌至2000点以下,因为2014年以来中国经济每况愈下,如今已经比2008年金融危机最困难的时期还要差。

相比金融危机时期(2008年四季度和2009年一季度),虽然工业的情况差不多,但投资和消费要糟糕很多。2015年一季度工业同比增长6.4%,与金融危机期间大致相当。但投资增长比金融危机期间低了约14个百分点,增速还不到当时的一半;消费增长比金融危机期间低了近7个百分点。

真正提振中国股市的,显然不是经济基本面,而是靠了“央妈”的呵护。虽然股市自2014年年中就开始启动,但真正的快速上涨始于央行2014年11月22日的降息。在首次降息后短短的两个月里,上证指数就突破了3300点,上涨超过30%。

随着经济的不断下行,进入2015年后,政策宽松的节奏明显加快:3月和5月两次降息,2月和4月两次降准,3月底还推出了第二轮房地产松绑政策,针对地方债务置换的方案也在实施。

经过2月份短暂的修整后,上证指数在4月份直接冲上4500点,两个月又上涨了近35%。自首次降息以来,上证指数上涨了近一倍;创业板的情况则更加疯狂,这一期间上涨幅度接近130%。

虽然中国经济遭受重大危机的风险不大,但本轮经济的调整却比以往更加艰难,同时面临“三期叠加”的困境,稳增长、调结构和促改革三个主要目标紧密交织在一起,本轮的经济调整注定是一个长期的过程。这一特点决定了稳增长不会是一个短期的行为,它将伴随在整个调结构与促改革的始终,会是一个长期的过程。

只有经济稳定,不发生硬着陆,才有调结构、促改革的能力和机会。而且在调结构、促改革中,短期内还可能出现对经济增长不利的后果,这也需要稳增长的政策给予对冲。

只要经济没有见底,只要深入的结构调整和改革仍在继续,宽松政策的保驾护航就有必要,牛市就可能持续更长时间。

股市回馈经济

中国股市出现爆发式上涨,但中国经济却逐渐滑坡,这让很多专家发出了质疑,认为资金只是在股市中空转,而未进入实体经济,股市越繁荣反而对实体经济越有害。

从其他国家的经验看,政策放松后必然是先看到股市的上涨,宽松的资金会先进入资本市场,要隔很长一段时间后才会出现经济的回暖。这也是股市对经济领先反应的一种表现,股市永远不可能看到经济已经好转了才开始上涨。2009年初美联储就实施了QE,直到美股上涨了一倍以后,美国经济才慢慢出现好转;2013年初“安倍经济学”还处在预热阶段,日本股市就迅速上涨了近80%,随后日本经济才出现起色。

正如证监会新闻发言人邓舸所说:“股市的平稳健康发展,对于增强经济发展信心、扩大直接融资规模、加快经济转型升级意义重大。”

1.推动金融业繁荣

资本市场和实体经济是相互影响和促进的,股市对经济的影响和作用有很多方式,最直接的影响就是促使金融行业的繁荣,会带来交易佣金、金融服务费、投资管理费等各项业务的提升。

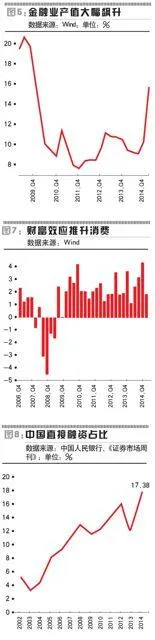

在过去三四年的时间里,中国金融业产值的增长都处在相对较低的水平。一方面,“四万亿”刺激消退后,银行贷款出现了明显下降;另一方面,股市处于熊市当中,相关的各种费用增长缓慢。

但过去两个季度,金融业产值增长明显加快,2015年一季度金融业产值同比增长达到15.9%,比2014年提高了5.7个百分点,比2014年同期提高了6.4个百分点。高盛高华的研究报告认为,金融业在经济中的占比为7.4%,单单金融业产值的增长就能创造0.5个百分点的GDP(折年环比增速将近两个百分点)。

2.居民财富效应

股市繁荣的另一个重要作用则是有利于经济各部门资产负债表的修复和改善,进而对经济产生促进作用。2009年以来,在美联储零利率和三轮量化宽松政策的刺激下,美国股市、房市和债市都大幅上涨(股市上涨最为明显),对美国企业和家庭资产负债表的修复功不可没。

一切金融危机或多或少都会表现为资产负债表的危机,不同的只是触发危机的部门。2008年的美国金融危机是企业和家庭资产负债表的恶化,2010年的欧洲主权债务危机则是一些欧洲边缘国家的政府资产负债表的恶化。

长期内,中国地方政府和企业的资产负债表在恶化,庞大的债务需要大幅度去杠杆,这会影响银行的信贷质量,进一步对经济增长构成向下的压力。单纯地去杠杆是痛苦的,意味着经济将继续滑坡,如何在减少痛苦的同时,让资产负债表修复?美国金融危机后的资产负债表修复过程或许能给我们提供一些借鉴和启示。

一般而言,资产负债表的修复大致有三大类方法:第一种,资产负债表风险的转移,2008年金融危机后美国政府大幅刺激经济,实际上就是试图把企业和家庭的资产负债表问题部分转移到政府部门。第二种,削减负债,它的后果就是家庭消费减少,企业活动萎缩,银行压缩信贷,经济被迫陷入下行甚至衰退。第三种,资产增值。通过推动股市、房市和债市的繁荣,试图让企业和家庭的资产增加,从而达到资产负债表修复的目的。

为了改善资产负债表,美国居民的储蓄率曾经一度提高,这就是削减负债的方式。美国居民的储蓄率(个人储蓄存款占可支配收入的比例)从2007年底的2.9%迅速上升到了2009年二季度的7.1%。不过,美国人这种存钱过苦日子的行为并没有持续很长时间,2009年三季度开始美国居民的储蓄率就开始逐渐下降,到2013年底储蓄率已经下降到了4.4%,之后一直维持相对较低的水平。

可见,金融危机后,美国的去杠杆(资产负债表修复)并没有采取压缩负债这种较为痛苦的方式,因为这会大幅度削减需求,对经济的负面冲击较大。而是采用了政府救助和刺激,转移资产负债表风险,并让资产大幅增加的方式。

2009年至2013年,美国家庭和非盈利组织的资产从65万亿美元上升到94万亿美元,五年间增长了45%;负债规模变化不大,基本维持在14万亿美元左右;净资产则从2009年一季度的51万亿美元上升到2013年四季度的80.7万亿美元,增长了58%;资产负债率从21.4%下降到了14.5%,甚至比金融危机前的水平都要低。

股市的大幅上涨对居民产生了巨大的财富效应,可以看到,2010年之后(美国股市刚经历了底部最大的反弹)美国的消费出现了明显的恢复,消费的季度平均环比增速(折年率)达到2.6%,比2002年以来的经济扩张期也不逊色。同样,在2013年日本股市爆发上涨的同时,日本家庭消费增长也明显提速。

虽然中国居民财富中股票的占比相对较小,大约在10%左右,但股市的大幅上涨仍然可能带来较为明显的财富效应。高盛高华采取保守的估计认为,“股市带来的财富效应将会提振居民消费0.6个百分点,对GDP的提振为0.2个百分点。”

2013年以来,中国消费增速不断下降,社会消费品零售总额同比增速从15.5%左右的水平下降到目前10%附近。如果居民财富效应在未来逐步释放,可以预见,消费将有望很快见底回升。

4月以来,房地产销售出现明显复苏。1-4月份,商品房销售面积26385万平方米,同比下降4.8%,降幅比1-3月份收窄4.4个百分点。商品房销售额17739亿元,下降3.1%,降幅比1-3月份收窄6.2个百分点。从单月看,4月份商品房销售面积同比增长7%,商品房销售额同比增长13.1%,均是2014年以来首次出现单月正增长。这一方面是房地产政策松绑的结果;另一方面股市疯涨的财富效应也大大提振了居民购房的能力。

3.企业资产负债表修复

美国非金融企业的负债规模一直都在增长,从2009年一季度的18.8万亿美元扩张到2013年四季度的20.9万亿美元,增长了11.1%;但这一期间,它们的资产增长更快,金融资产规模从16.5万亿美元上升到20.6万亿美元,增长了25%;致使非金融机构的资产负债率从114%下降到了101.4%。

中国地方政府债务不断增长,企业债务比率甚至已经超过国际警戒线。推动资本市场的繁荣,有利于地方政府和企业的资产增值,增加其偿还债务的能力。金融危机以来,中国房地产市场的繁荣对经济形成了强有力的支撑,避免了经济过度下滑,但中国资本市场(尤其是股市)的资产负债表修复功能却是缺失的。即使是现在,股市已经上涨了一倍多,但相对于欧美主要经济体也并不算多。

在房市进一步上涨愈发困难之际,中国更需要资本市场的繁荣来缓解地方政府和企业资产负债表修复的痛苦,这至少可以为改革和经济转型赢得宝贵的时间。

改革需要牛市

过去,以银行为主导的间接融资成为经济增长和政策刺激的主要桥梁。这种模式虽然对政策的刺激非常敏感,“四万亿”刺激迅速拉起了经济,但也产生了一系列后遗症。所以,经济结构调整的一个重点就是融资方式的转变,摒弃过去完全依赖间接融资的模式,加大直接融资的比重。

从增量的角度看,中国直接融资比重基本呈持续增长态势,2014年底已达17.4%。这一比重的不断上升,主要来源于近些年企业债券融资额的大幅上升,而股票市场的融资额相对较低。2014年企业债券融资在社会融资规模的占比上升到14.7%,而股市融资的占比仅为2.6%。

从存量的角度看,中国直接融资的比重一直是G20国家中最低的。根据祁斌《直接融资和间接融资的国际比较》的文章,2012年底中国直接融资比重为42.3%,不仅低于美国(超过80%),也低于传统的银行主导型国家德国(69.2%)和日本(74.4%),甚至低于印度(66.7%)和印度尼西亚(66.3%)等新兴市场国家。

为什么社会融资成本居高不下?一个原因是,一直以来政策放松的力度不够;另一个原因则是,间接融资为主的模式产生了副作用。兴业证券首席宏观分析师王涵指出,过去资金进入银行,银行存款增加,进而发放更多的贷款,这使得国有企业的融资成本下降,利好基础设施和房地产等领域的投资,但经济结构是恶化的。也就是说,在传统的融资模式下,中小企业的融资成本很难下降。

王涵认为,“最近几个月的模式是,资金进入股市,推动股市上涨,股市的高估值推动更多资金流入私募风投领域,使得中小企业融资成本下降。”

2015年以来就有100多家中小企业进行股权融资,融资规模超过1000亿元,这能够帮助缓解一部分间接融资困难的中小企业,有利于降低整体的融资成本。

从国际经验看,一个国家的经济发展水平越高,直接融资所占比重也会越来越大,而且产业的升级和转型与直接融资也有密切关系。祁斌指出,传统制造业或形态较为简单和稳定的产业,往往能有效地依靠银行的支持得到发展;创新经济或高科技产业等具有较大的不确定性,使得资本市场投融资双方风险共担、利益共享、定价市场化和服务多层次等机制特点的优势得以发挥。这也是为什么资本市场的发展往往与高科技或战略新兴产业的发展是紧密相连的。

20世纪末,美国互联网和高科技的飞速发展与纳斯达克的泡沫是分不开的。如果没有泡沫提供的高收益诱惑,恐怕也就不会催生美国高科技行业的发展。

过去,中小企业风险大、违约概率高,投资者和银行不愿意给中小企业贷款。如今,投资者更愿意积极参与中小企业的股权融资,因为潜在的回报非常大,足以在整体上弥补中小企业的高风险。

所以,股票市场的繁荣和发展,尤其是创业板的发展是符合中国经济结构调整和产业升级创新的要求,中国需要这样的牛市。