瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文两件印本残页考释

2015-04-29张多勇于光建

张多勇 于光建

内容摘要:《瓜州博物馆》一书公布了两件西夏文献图版,出土于甘肃省瓜州县东千佛洞泥寿桃洞,《中国藏西夏文献》甘肃卷没有收录。文章通过对瓜州县东千佛洞两件西夏文文书翻译考释,认为瓜州东千佛洞西夏文1号文书是蝴蝶装的《金刚般若波罗蜜多经》印本,内容为“无为福胜分第十一”和“尊重正教分第十二”残页,其翻译底本是鸠摩罗什翻译的汉文本;瓜州东千佛洞西夏文2号文书为《慈悲道场忏罪法》卷首残页。由此可窥见西夏瓜州地区《金刚经》和忏法思想的流行。

关键词:瓜州;东千佛洞泥寿桃洞;西夏文;印本残页;考释

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)01-0059-07

Abstract: The book Guazhou Museum contains the plates of two Tangut manuscripts (No. 1 and No. 2), which were unearthed from the Mud-Peach Cave at the Eastern Thousand-Buddha Grottoes in Guazhou, Gansu Province, and which are not recorded in the Tangut Documents Collected in China(Gansu Volume). By translating and interpreting the Tangut texts of the two manuscripts, this paper considers that No. 1 in butterfly-fold binding is a printed version of chapter eleven and chapter twelve of the Diamond Sutra based on Kumarajivas Chinese version, while No. 2 was a fragment of the first page of The Repentance Technique. This indicates the popularity of the Diamond Sutra and reveals the philosophy of repentance techniques in Guazhou during the Western Xia dynasty.

Keywords: Guazhou; the Mud-Peach Cave at the Eastern Thousand-Buddha Grottoes; Tangut script; fragmental prints; textual research

2012年6月2日,在银川国际会展中心举办的全国书博会甘肃展区,笔者购得一套由甘肃省文物局编《甘肃博物馆巡礼》文物画册。其中,在《瓜州博物馆》分册上,有两件西夏文文献残页图版[1],以前未见公布。根据图版说明,这两件西夏文残页是在瓜州东千佛洞泥寿桃洞采集的。2005年以来出版的《中国藏西夏文献》第16册为甘肃卷,分别收录了敦煌研究院、甘肃省博物馆、定西市文化馆、武威市博物馆四家单位所收藏的西夏文文献[2],这两件甘肃瓜州县博物馆藏西夏文文献残页没有被其收录。张伯元《东千佛洞调查简记》[3]、张宝玺《莫高窟周围中小石窟调查与研究》[4]、《东千佛洞西夏石窟艺术》[5]、王惠民《安西东千佛洞内容总录》[6]、胡同庆《东千佛洞研究编年述评》[7]等有关东千佛洞调查报告及相关论著,均未提到这两件文书。李春元《瓜州文物考古总录》一书[8]和《西夏艺术明珠——东千佛洞》一文[9]提及在东千佛洞曾出土过西夏文文献:“瓜州博物馆专业人员在对东千佛洞石窟进行保护维修时在南崖顶土坯塔、崖壁上下层3座洞窟发现数以10万计的泥梵,在部分泥梵塔内存放着僧人的骨灰和用毛边纸写的西夏文、蒙古文、藏文、汉文经卷残页,西夏木版佛像图。”《瓜州博物馆》一书对该两件西夏文献的介绍未提及出土时间,只提到采集于东千佛洞泥寿桃洞。这两部著作记载东千佛洞出土西夏文文献的地方一个是南崖顶土坯塔,一个是泥寿桃洞,可见《瓜州博物馆》收录的这两件西夏文文书还不是李春元介绍的西夏文文献。瓜州博物馆所藏西夏文数量和内容一直不被西夏学界所知,有待进一步整理和公布。笔者现仅就所见这两件图录予以译释,以唤起学界对瓜州博物馆西夏文文献的关注。

一 录文及译释

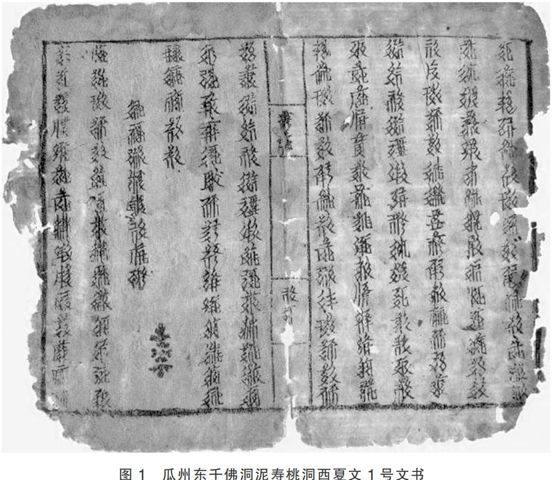

根据《瓜州博物馆》第26页的西夏文文献介绍:“西夏文佛经,西夏,东千佛洞泥寿桃洞采集。长21厘米,宽17厘米,长方形,竖向墨书12行西夏文,文字俊秀、工整,有边框。”[1]26我们在此称为“瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文1号文书”(以下简称“瓜州1号文书”,见图1)。第27页刊布另一件西夏文残页:“西夏印本经版画,西夏,东千佛洞泥寿桃洞采集。长26.5厘米,宽15.5厘米,长方形,上部绘三身坐佛,以菩提树相间,每身佛下部各一行西夏文,字间以缠枝花卉、马、菩萨像相间。上下有装饰边,内有金刚杵为饰。”[1]27我们称为“瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文2号文书” (以下简称“瓜州2号文书”,见图2)。现依据图版录文如下{1}。

1. 瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文1号文书右面录文及对译:

(1)眥落息穔胎蒜砄亡蘀禑胎蒜融构{2}翗

沙者<>其多也须菩提言多也世尊 惟

(2)礠粰臡{3}窱繰魏胎罆驳哗篎眥落端臀

诸恒河 水亦多多数无又沙者谓处

(3)帛綕砄亡蘀籋罏次始禑嘻舊谍妒蔲

何有须菩提我今实真言以汝之谓若

(4)界竭竛界眛綀穔祡粰臡眥驳戊辩菞

善男子善女人其及恒河沙数三千大

(5)辩融揉科蒤拓撮蜆焊嘻簂涸窾綄笍

千世界中七宝纯满此及布施则福得

(6)息胎砄亡蘀禑胎蒜融构緽砄亡蘀谍

<>多须菩提言多也世尊佛须菩提之

2. 瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文1号文书左面录文及对译:

(1)妒蔲界竭竛界眛綀蘦瞲其袭碽維淮

谓若善男子善女人此佛经中所至四

(2)儡磵弛省籱萅谍铜属窾焊綄籒綄緳

句偈等受持他之说为则此福先福德

(3)废籄監蚚蒜

于最胜殊也

(4)緳矖构窿臨灯舉吨

正教尊重分十二第

(5)篎虃砄亡蘀蘦瞲其袭碽維淮儡磵弛

复次须菩提此经典中乃至四句偈等

(6)铜薸耳绢焊唐融袭綀聻庆處茸{4}癦癦

说各必定此处世中人天阿修罗 一切

意译:

“……此诸恒河沙者,宁为多不?”须菩提言:“多也,世尊!惟诸恒河亦多无数,何况是沙?”“须菩提!我今以实言告汝之:若有善男子、善女人,以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界以此布施,则得福多否?”须菩提言:“甚多,世尊!”佛告须菩提:“若善男子、善女人,于此经中乃至受持四句偈等,讲与他人,则此福德胜于前福德也。”

尊重正教分第十二

复次,须菩提!随各说此经典乃至四句偈等,当知此处,一切世间天人、阿修罗,皆供养,有如佛塔。

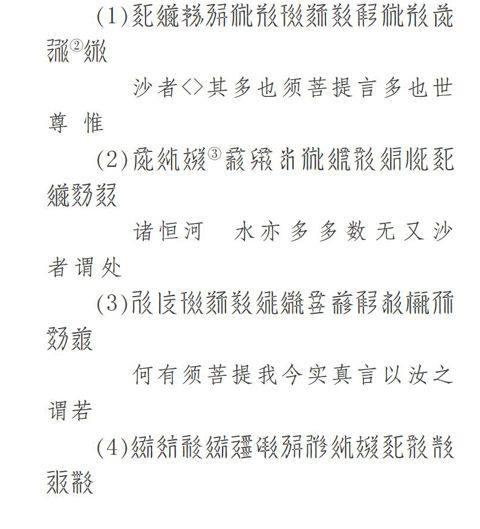

3. 瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文2号文书录文及意译:

(1)羖备葇虯緽

南无迦舍佛

(2)羖备祇变桥葇诲汕緽

南无本师释迦摩尼佛

(3)羖备□耫蕽酚构緽

南无□来弥勒尊佛

二 文书命名

根据佛经内容,瓜州1号文书当为《金刚般若波罗蜜多经》的一部分,即“无为福胜分第十一”和“尊重正教分第十二”。《中国藏西夏文献》甘肃卷之敦煌研究院收藏有一件较为完整的西夏文《金刚般若波罗蜜多经》,兹将敦煌研究院所藏西夏文《金刚经》“无为福胜分第十一”和“尊重正教分第十二”[10]摘录如下,并将与瓜州县东千佛洞采集到的该件西夏文进行比较(下划横线部分是与瓜州1号文书可比者)。

糭带綄監臨灯挨吨

砄亡蘀沪粰臡窱繰袭礠眥癦

癦焊堡眥驳粰臡窱繰磀毋矺

漓焊礠粰臡窱繰眥落息穔胎

蒜砄亡蘀禑胎蒜融构翗礠粰

臡窱繰魏胎罆驳哗篎眥落端

臀帛綕砄亡蘀籋罏次始禑嘻

舊谍妒蔲界竭竛界眛綀穔祡

粰臡眥驳戊辩菞辩融揉科蒤

拓撮蜆焊嘻簂涸窾綄笍息胎

砄亡蘀禑蒜胎融构緽砄亡蘀

谍妒蔲界竭竛界眛綀蘦瞲其

袭碽維淮儡磵弛省籱萅谍铜

属窾焊綄籒綄緳废籄監蚚蒜

緳矖构窿臨灯舉吨

篎虃砄亡蘀蘦瞲其袭碽維淮

儡磵弛铜薸耳绢焊唐融袭綀

聻庆處茸癦癦緽虩糑綕堡癐

癌墒籃篎癐省籱供务阶落妒

臀帛綕砄亡蘀耳绢焊綀籄较

较吨埠搓矖氨籮蔲蘨瞲其帛

唐薸緽搓篎构辊瞪竛搓蔎息

篔

经比较,认为瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文1号文书是《金刚般若波罗蜜多经》“无为福胜分第十一”的“是诸恒河沙,宁为多不?”至“尊重正教分第十二”的“一切世间天人、阿修罗”部分。

《瓜州博物馆》认为两件西夏文残页是墨书。根据该书公布的文献图版判定,均不是墨书,应该是印本,其中瓜州1号文书的文献装帧形式是典型的蝴蝶装。该页面保存完整的一页,页面分左右两面,上下单栏,中间版心处有粘贴痕迹,上部框内印有两个西夏文字“柏瑞”{1},汉语意思“金刚”,应该是该文献标题的简称;版心下部框内也印有两个西夏文字“灯挨”,汉语意思“十一”,应该是该书籍的页码。根据敦煌吐鲁番文书命名原则,故将瓜州1号文书命名为:瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文印本《金刚般若波罗蜜多经》残页。

据瓜州2号文书照片上显示:文献折皱严重,没有被铺平展开,且残损较为严重,文书对接有错误,左侧西夏文倒置。根据下部有纸张粘接和折页痕迹,似乎是经折装,该页残存三行西夏文,汉文翻译为“南无迦舍佛、南无本师释迦摩尼佛、南无□来弥勒尊佛”。

《中国藏西夏文献》第4册之国家图书馆藏《慈悲道场懴罪法》中,每卷的序前都有八个佛名号[11],其中最后三个与瓜州东千佛洞2号文书相同。国家图书馆藏西夏文《慈悲道场懴罪法》为“经折装,高32.8厘米,宽13厘米,上下双栏,栏高27.9厘米。有封面,题签。每卷卷首有梁皇宝忏图一副四面,后有佛名四面,共八个佛名。慈悲道场忏法序三面,有两行西夏文小字题款,汉文意思为‘天生全能禄蕃式法正国皇太后梁氏御译,救德主世增福正民大明皇帝嵬名御译。”每卷卷首的八个佛名上方也都绘有佛像,有头光和身光,盘坐于莲台之上,佛之间也以菩提树相隔,佛名之间一竹节柱相间,每个佛名下方为莲花座,四周边框之间为卷草纹。兹将《慈悲道场懴罪法》卷首八个佛名依次录文并翻译如下:

(1)羖备焦紻繆诫塘緽

南无过去毗婆尸佛

(2)羖备塘蓎緽

南无尸弃佛

(3)羖备繆虯缽緽

南无毗舍浮佛

(4)羖备汾巳伸緽

南无拘留逊佛

(5)羖备汾總缝萇汕緽

南无拘那含牟尼佛

(6)羖备葇虯緽

南无迦舍佛

(7)羖备祇变桥葇诲汕緽

南无本师释迦摩尼佛

(8)羖备絘耫蕽酚构緽

南无当来弥勒尊佛

通过将瓜州东千佛洞出土2号西夏文佛经残页与国图藏西夏文《慈悲道场懴罪法》卷首的八个佛名号版面相比较,尽管两件佛经属于不同印版,但是整个版面的构图意境却有相似之处,而且瓜州东千佛洞2号佛经残页的三个佛名与国图藏西夏文《慈悲道场懴罪法》卷首的八个佛名号的最后三个佛名相一致,顺序也相同,所以瓜州东千佛洞出土2号西夏文佛经残页理应就是西夏文《慈悲道场懴罪法》卷首八个佛名的残页。故而根据敦煌吐鲁番文书命名原则,可将其定名为:瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文印本《慈悲道场懴罪法》卷首残页。

三 翻译底本考释

瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文印本《金刚般若波罗蜜多经》残页,与《俄藏黑水城文献》第1册中有乾祐二十年岁次乙酉三月十五日汉文《金刚般若波罗蜜多经》(TK14)比较,黑水城汉文《金刚般若波罗蜜多经》(TK14)是由正宫皇后罗氏施赐给黑水城地区温家寺的,其底本由姚秦时期鸠摩罗什翻译[12]。为了便于校对译文及考证该西夏文《金刚般若波罗蜜多经》翻译底本,将俄藏黑水城出土西夏乾祐二十年的汉文本对应经文摘录如下(为使上下文意通畅,依据汉文本增加“是诸恒河”部分):

是诸恒河沙宁为多不须菩提言甚多世尊但诸恒河尚多无数何况其沙须菩提我今实言告汝若有善男子善女人以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界以用布施得福多不须菩提言甚多世尊佛告须菩提若善男子善女人于此经中乃至受持四句偈等为他人说而此福德胜前福德。

尊重正教分第十二

复次须菩提随说是经乃至四句偈等当知此处一切世间天人阿修罗皆应供养如佛塔庙。

瓜州1号文书与黑水城汉文《金刚般若波罗蜜多经》(TK14)极为相似。在西夏文佛经中,如果其底本是来自于藏文本,汉译本中的“世尊”、“阿修罗”、“恒河沙”及“金刚”等专有词语字面意思通常被翻译为“坏有出”、“非天”、“殑伽沙”和“石王”[13]。在该西夏文残页和鸠摩罗什汉译本中上述词汇相对应的词都是“世尊”、“阿修罗”、“恒河沙”、“金刚”,所以说瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文印本《金刚般若波罗蜜多经》残页其翻译底本应该是来自汉文本。《金刚般若波罗蜜多经》有后秦鸠摩罗什、隋代达摩基多和唐代玄奘等所译的多种译本。将该文书与鸠摩罗什译本仔细比较发现,尽管部分字词微有不同外,该西夏文本基本上采用了鸠摩罗什本的内容,即以鸠摩罗什汉译本为翻译底本。

日本荒川慎太郎博士对西夏文《金刚经》做了深入的研究,他的博士论文《西夏文〈金剛経〉の研究——言語学的研究,校訂テキスト,訳注》就以西夏文佛经《金刚经》作为研究对象,主要探讨了相关的三部西夏文《金刚经》,在分析各种版西夏文《金刚经》版本的基础上,主要对其中的西夏语言做了较多分析,这是目前对西夏文《金刚经》所做的最为全面的专题研究。此后,随着《中国藏西夏文献》、《英藏西夏文文献》的陆续刊布,他又在多个场合对中国藏、英藏中的部分西夏文《金刚经》残片做了补充研究。荒川博士的研究主要着力于通过翻译西夏文佛经,探讨西夏语言文字语法现象[14]。瓜州博物馆所藏西夏文《金刚经》一直不被西夏学界所知,所以荒川的研究也没有涉及。

国家图书馆藏《慈悲道场懴罪法》题名:“天生全能禄蕃式法正国皇太后 梁氏御译,救德主世增福正民大明皇帝崴名 御译。”大明皇帝是西夏惠宗秉常皇帝的尊号,皇太后梁氏当为惠宗母梁氏其时称梁太后。御译,是亲自翻译,或由太后、皇帝挂名翻译。在西夏文《慈悲道场忏罪法》卷1序文最后一行下有西夏文双行小字刻款,每行11字,译文为“此忏罪法出处地界者江南金陵建康府城中奉敕所集”,根据史金波先生研究,此经是元代在建康雕印的[15]。在俄国、英国[16],以及我国宁夏、内蒙古、甘肃等地都收藏有西夏文《慈悲道场懴罪法》,莫高窟北区B128窟出土回鹘文《慈悲道场忏法》残页[17],新疆吐鲁番柏孜克里克出土回鹘文《慈悲道场忏法》残页[18]。杨志高先生对国家图书馆藏西夏文《慈悲道场忏法序》做了译考[19],对俄藏本、印度出版《西夏文大藏经》中《慈悲道场忏法序》做了介绍[20],对英藏西夏文《慈悲道场忏罪法》进行了重考[21],认为这些西夏文《慈悲道场懴罪法》底本来源于南朝萧梁时期的汉译本[22]。

国图藏元代西夏文《慈悲道场懴罪法》的八个佛像,各结风天手印、说法印、金刚界自在印、施无畏印和与愿印、大日如来印、智吉祥印,有的手印是藏传佛教的手印,根据手印可知西夏文《慈悲道场懴罪法》在元代受到藏传佛教的影响,由此可看到汉传佛教与藏传佛教在《慈悲道场懴罪法》中的融合。

四 西夏《金刚经》信仰和忏法的流行

《金刚经》是佛教典籍般若部的重要经典之一,自佛教传入我国以来,先后被翻译为汉文、回鹘文、藏文、西夏文、蒙文、满文等多种文字本流传。西夏是一个尊崇佛教的民族政权,建国后,历经53年,用西夏文校勘、翻译、刊印完成了我国历史上第一部少数民族文字大藏经,其中西夏文《金刚经》被多次刊印流传。《天盛改旧新定律令》卷11“为僧道修寺庙门”规定“一等番羌所诵经颂:《仁王护国》、《文殊真宝名》、《普贤行愿品》、《三十五佛》、《圣佛母》、《守护国吉祥颂》、《观世音普门品》、《竭陀般若》、《佛顶尊胜总持》、《无垢净光》、《金刚般若》颂全。”[23]将《金刚经》作为普通番羌必诵的经典,并以法律形式做出规范,这在汉地是很少见到的,也可窥见在西夏《金刚经》的流行程度。克恰诺夫编写的《西夏佛教文献目录》中《金刚经》就收录了31个卷号(从No.33-63)[24]。近年来,随着西夏学研究的不断深入,继《俄藏黑水城文献》陆续出版以来,中国藏西夏文献、日本藏西夏文献、英藏西夏文献、法藏西夏文献也相继刊布。在国内外各西夏文献收藏单位中,基本上都有《金刚般若波罗蜜多经》,此经也是已知西夏文献中存量和版本最多的西夏文佛经之一,其翻译底本多来自姚秦时期著名高僧、翻译家鸠摩罗什所翻译的汉文本。东千佛洞泥寿桃洞出土的西夏文《金刚般若波罗蜜多经》残页不是西夏佛经通常刊行的经折装,而是世俗典籍采用的蝴蝶装印本,较为特殊。该页印刷品中相同的字大小不一,字体各异,笔画粗细不同;有些字的部件印刷不清或缺失;也有印刷歪斜的个别字,版面排版横向字与字间距高低不一,不成一条直线,在很大程度上具备泥活字印刷品的特征。

《慈悲道场懴罪法》也是佛教典籍的重要经典之一。忏法是通过悔谢罪过以求得佛、菩萨等的谅解,在诸佛、菩萨、师长或大众前告白道歉,期望达到灭罪的目的。除感应梦到弥勒世尊,并强调慈悲道场,在忏中礼拜诸佛时,都是先礼拜弥勒佛,其次才是本师与其他诸佛,由此可见非常重视“弥勒佛”与“慈悲”。在中国古代民间社会中,忏法一直被认为有治疗疾病、祈求幸福、追荐亡魂、度厄解困的作用[25]。人们普遍认为忏法具有镇护国土、消灾免难和济幽荐亡的性质和功能[26]。

瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文印本《金刚般若波罗蜜多经》残页和瓜州东千佛洞泥寿桃洞西夏文印本《慈悲道场懴罪法》卷首残页的出土,说明在西夏时期瓜州地区《金刚经》信仰和忏法思想的流行。流传至今,中国民间对《金刚经》的信仰依旧流行,今天对逝者进行水陆法会已超度亡灵的做法已经融入了中国民间信仰之中。同时也说明以党项族为主体的少数民族政权西夏王朝,在民间信仰的传承方面同样起到不可忽视的作用,在历史长河中党项民族对中华文化的形成贡献亦不可忽视。历史上偏居一隅的西夏王朝是中华民族大家庭不可或缺的一部分。

参考文献:

[1]甘肃省文物局.甘肃博物馆巡礼:瓜州县博物馆[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2011:26-27.

[2]史金波,陈育宁.中国藏西夏文献[M].兰州:甘肃人民出版社,敦煌文艺出版社,2005.

[3]张伯元.东千佛洞调查简记[J].敦煌研究:创刊号,1983,3:108-118.

[4]张宝玺.莫高窟周围中小石窟调查与研究[C]//1990年敦煌学国际研讨会文集:石窟考古编.沈阳:辽宁美术出版社,1995:55.

[5]张宝玺.东千佛洞西夏石窟艺术[J].文物,1992(2):36.

[6]王惠民.安西东千佛洞内容总录[J].敦煌研究,1994(1):126-129.

[7]胡同庆,宋琪.东千佛洞研究编年述评[J].敦煌研究,2006(5):51-55.

[8]李春元.瓜州文物考古总录[M].香港:香港天马出版有限公司,2008:245.

[9]李春元.西夏艺术明珠:东千佛洞[N].中国文物报,1992-11-15(4).

[10]宁夏大学西夏学研究中心,国家图书馆,甘肃省古籍文献整理编译中心.中国藏西夏文献:第16册[M].兰州:甘肃人民出版社,敦煌文艺出版社,2005:106-109.

[11]宁夏大学西夏学研究中心,国家图书馆,甘肃省古籍文献整理编译中心.中国藏西夏文献:第4册[M].兰州:甘肃人民出版社,敦煌文艺出版社,2005:90-91.

[12]史金波,魏同贤,克恰诺夫.俄藏黑水城文献:第1册[M].上海:上海古籍出版社,1997:325.

[13]林英津.西夏语译《真实名经》释文研究[M]//语言及语言学:专刊甲种之八.台北:中央研究院语言学研究所,2003:23.

[14]荒川慎太郎.西夏文《金剛経》の研究——言語学的研究,校訂テキスト,訳注[D].京都:京都大学,2002:1-60.

[15]史金波.中国藏西夏文文献新探[G]//杜建录,主编.西夏学:第2辑.2007:3.

[16]西北第二民族学院,等.英藏黑水城文献(共4册)[M].上海:上海古籍出版社,2005-2006.

[17]张铁山.莫高窟北区B128窟出土回鹘文《慈悲道场忏法》残叶研究[J].民族语文,2008(1):51-57.

[18]张铁山.吐鲁番柏孜克里克出土两叶回鹘文《慈悲道场忏法》残叶研究[J].民族语文,2011(4):52-57.

[19]杨志高.国家图书馆藏西夏文《慈悲道场忏法序》译考[G]//西夏学:第8辑,2011:99-103.

[20]杨志高.俄藏本和印度出版的西夏文《慈悲道场忏罪法》叙考[J].图书馆理论与实践,2009(12):87-96.

[21]杨志高.英藏西夏文《慈悲道场忏罪法》误定之重考[J].宁夏社会科学,2008(2):91-96.

[22]杨志高.国图藏西夏文《慈悲道场忏法》卷八译释(一)[G]//西夏学:第5辑.2011:54-60.

[23]史金波,聂鸿音,白滨.天盛改旧新定律令[M].北京:法律出版社,2000:404.

[24]Кычанов Е И:Каталог тангутских буддийских памя-

тников[M]. Киото:Университет. Киото,1999:35.

[25]陈佳政.忏法、慈悲与佛教中国化——以《梁皇忏》为中心[D].杭州:浙江大学,2011:1,26.

[26]刘亚明.中国汉传佛教忏悔思想研究[D].成都:四川大学,2005:74-182.