中国早期佛教美术考古泛议

2015-04-29黄文昆

内容摘要:近年来关于早期佛教美术考古的一大发现是在丰都槽房沟汉墓出土青铜钱树佛像及伴出的延光四年(125)陶器座,揭示了中国佛教美术滥觞的年代。西晋以后,中国佛教告别初传期,走向成熟,在战乱纷扰的北方,佛教中心先后形成于河北、长安和凉州。十六国佛教美术始于后赵金铜佛系统,继而经过关中秦陇与河西凉州两个系统的发展,奠定了北魏佛教美术走向兴盛的基础。平城佛教的形成与发展,聚集了山东六州、关中长安、河西凉州、东北和龙、东方青齐五个方面的实力。以五所大窟承前启后,在北魏统一北方和推行改制的过程中,云冈模式逐渐形成。

关键词:钱树;金铜佛;麦积山;炳灵寺;莫高窟;云冈石窟

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)01-0001-20

Abstract: A recent discovery in the early archaeology of Buddhist art in China has unearthed a bronze money tree with Buddha statues and a pottery base dated from the fourth year of the Yuanguang era (125 CE), which shed light on the beginning of Chinese Buddhist art. After the Western Jin dynasty, Chinese Buddhism began to mature, successively forming three Buddhist centers in Heibei, Changan and Liangzhou, northern provinces in China ravaged by war. After the Sixteen Kingdoms period, Chinese Buddhist art began to appear in the form of gilt bronze Buddha statues from the Later Zhao dynasty and developed into two Buddhist art systems, one in central Shaanxi and eastern Gansu, the other in Liangzhou in the Hexi regions. This early work would become the basis for the prosperity of Northern Wei Buddhist art. The emergence and development of Buddhism in Pingcheng was influenced by the Buddhist art from five Buddhist centers: Liuzhou in Shandong Province, Changan in Shaanxi Province, Liangzhou in the Hexi Regions, Helong region in northeast China, and Qingqi region in east China. With the unification of north China and the reformation of the Northern Wei dynasty, the five caves, which inherited past Buddhist art, gradually gave birth to the “Yungang Pattern.”

Keywords: money tree; gilt bronze Buddha; Maijishan Grottoes; Binglinsi Grottoes; Yungang Grottoes

一

近30年来,关于早期佛教美术考古的发现与研究,硕果累累。新世纪降临之际,在田野发掘中有了重大的发现。重庆市博物馆和宝鸡市考古工作队,在重庆市丰都县槽房沟墓地,配合三峡水利工程进行考古发掘。清理的12座墓葬中,第9号墓(砖室)中出土了青铜钱树残件(M9:45)和灰陶器座(M9:39)等文物。铸铜钱树上的佛像,因伴出的灰陶器座上刻铭“延光四年五月十日作”,而知是公元125年前后的作品(图1)。这一发现不但进一步揭示了中国佛教美术滥觞的年代,而且报道认为,“其重要意义可能还在于把印度佛像的起源至迟上溯至1世纪”[1]。一般认为印度佛像艺术兴起于贵霜王朝迦腻色伽一世在位时期,但迦腻色伽即位的年代众说不一,有公元78年、128年、144年等多种意见。中国槽房沟铜钱树佛像的发现,证明最令人信服的年份是公元78年。

伴出延光四年(125)纪年文物的槽房沟钱树佛像,头顶发髻状的大肉髻,圆眼,高颧骨;右手在胸前作施无畏印,左手攥握衣角;衣着右袒,左肩三道斜向隆起的衣褶,下身残失。可资比较的如四川安县崖墓出土钱树佛像(图2),形态完整,上半身表现与槽房沟像相同①[2]。厚重的衣褶和整体形象、姿态似乎具有犍陀罗造像的影响,与迦腻色伽舍利容器盖上的佛陀形象较为相似。但犍陀罗早期佛像均为通肩,未见有右袒的施无畏印佛像。右袒施无畏印坐姿佛像只能见于公元110年前后的秣菟罗。此前发现于四川彭山崖墓的陶器座、乐山麻浩崖墓的石刻和绝大部分钱树,以及后来江浙出土青瓷上的佛像(图3),均着通肩衣。通肩衣着厚重,身前有层叠、对称的U字形衣褶。佛像手印为施无畏印。迦腻色伽舍利容器上的佛像被视为中国佛教初传期佛像的原型(图4)。秣菟罗也有施无畏印的通肩衣坐佛(图5),其年代(约129)大体与延光四年像同时,但也已经受到了犍陀罗的影响[3]。初传期通肩衣、U字形衣褶的佛像,三国时期出现了禅定印,看起来像汉式的袖手,以后逐渐形成主流,并成为礼拜像的基本样式。

佛教初传中国,经历了从幼稚到成熟的过程。在这个过程中,作为外来的宗教偶像,佛陀形象长期与神仙思想以及中国各地民间传统信仰混淆一起,出现在墓葬和祭祀等仪式当中,见诸于钱树、器座、崖墓石刻、铜镜、青瓷器、堆塑罐和多种饰品,成为研究佛教东渐的重要物证[4]。民间葬俗引入了佛形象,意味着信仰上的蒙昧,属于“仙佛模式”[5]。尤其汉代西南巴蜀地区,佛教的传播几乎未见记载,在那里由古老的神树信仰发展起来的钱树(今俗称摇钱树),佛像加入西王母、仙人、神树、钱币、龙凤、神兽等形象的组合,寄托的是对财富的追求[2]145-147,与佛教信仰不同。

由于2世纪中叶安世高、支娄迦谶等西域僧人来到中原汉译佛经,中国的佛教信仰在三国时期日益推广,走向正轨。值得特别重视的是,中天竺僧昙柯迦罗于3世纪中叶在洛阳译出《僧祇戒心》一卷,为中国佛教制定了戒律规范[6],内地开始有了正式的佛教组织和佛教仪式。中原僧人渐渐参与译经,遂有朱士行等西行求法之举。与此同时,在“佛教未行”的东吴,西来的支谦和南来的康僧会译经,立寺,设像行道,令南方佛法倏然而兴,涌现出最早见于记载的佛教画家曹不兴曾经摹写“西国佛像”。

二

西晋是佛教在中国得到初步确立的时代,佛教的中心在洛阳。东晋十六国时期,社会生活较为安定的南方以建康为中心;战乱纷扰的北方,佛教中心先后形成于河北、长安和凉州。南北竞相发展,交流互补,中国佛教走向成熟。东晋十六国佛教艺术的成就标志着佛教初传在中国终告完成[7]。在佛教信仰日趋广泛的基础上,终于产生了正式用于礼拜的佛造像。现存最早纪年的佛礼拜像是后赵建武四年(338)的铜鎏金佛坐像{1}。以这尊纪年像为代表,大小不同、形制相近的金铜佛像在传世品和考古发掘出土文物中所见众多,数以百计。

这一大批佛造像产生于十六国前期的后赵。在铁血嗜杀中建立起来的后赵政权,受到天竺高僧佛图澄的教化。东晋十六国百余年间,佛图澄是《高僧传》神异卷中第一人,是对社会政治、思想产生过重大影响的佛教人士。他以医术和神异技能折服王者,参与和指导了石勒、石虎两代帝王的军事与政治决策,有效抑制了暴虐与杀戮,“凡应被诛余残,蒙其益者十有八九”,大力推动佛教信仰的传播和佛教文化的发展。“道化既行,民多奉佛,皆营造寺庙,相竞出家”。

据《高僧传》,竺佛图澄,西域人,“以晋怀帝永嘉四年(310)来适洛阳,志弘大法”,至晋穆帝永和四年(348)十二月八日卒于邺宫寺,“春秋一百一十七岁”,“弃家入道一百九年”,“前后门徒,几且一万。所历州郡,兴立佛寺八百九十三所,弘法之盛,莫与先矣”[8]。佛图澄重视“像教”在教化中的作用。当他以医术救活了石勒的太子,“由是勒诸稚子,多在佛寺中养之。每至四月八日,勒躬自诣寺灌佛,为儿发愿”[8]。旧历四月八佛诞日的浴佛活动,反映出后赵国内礼敬佛像的盛况,陆翙《邺中记》对石虎浴佛“行像”的情形有细致的描述:

石虎性好佞佛,众巧奢靡,不可纪也。尝作檀车,广丈余,长二丈,四轮,作金佛像坐于车上,九龙吐水灌之。又作木道人,恒以手摩佛心腹之间。又十余木道人,长二尺余,皆披袈裟绕佛行,当佛前,辄揖礼佛,又以手撮香投炉中,与人无异。车行则木人行,龙吐水,车止则止。

唐代封演《闻见记》卷8“佛图澄姓”条记“邢州内丘县西,古中丘城,寺有碑,后赵石勒光初五年(322)所立也。碑云:太和上佛图澄愿……”[9]北宋赵明诚《金石录》卷2、卷20记录“伪赵浮图澄造像碑”,“碑云:大和上竺浮图澄者……”与封氏所见同一。明诚跋曰:“此碑即演所见,其说皆同……惟光初乃刘曜年号,而以为石勒时,盖演误也。”[10]封演按语曰:“大历中(766—779),予因行县,憩于此寺,读碑见之”。相比之下,《金石录》作为专著,赵明诚伉俪考订精核,可信度高于前者。但碑文中的刘曜年号仍有问题。虽说石勒于刘曜光初二年(319)已自称赵王,定都襄国(今河北邢台市),但碑上镌文“大和上”,乃“赵天王”石勒登皇帝位之年(330)八月以后赐予佛图澄的封号,立碑必不能在8年之前。无论如何,此记载表明,佛图澄于后赵兴佛运动中,在河北邢州内丘佛寺中,发愿修造释迦佛像,是为迄今所知最早的石刻造像碑,业经封、赵等名士见证,其碑石存世于唐宋无可怀疑。

在崇佛的氛围之下,后赵的佛像制作颇具规模。逾千年至今,寺庙里的石刻、泥塑以及铸铜的大型造像,俱已无存{2},唯有金铜小像质地坚固、便于携带,数量大又极分散,更易藏匿保护,才能够有所留存,陆续被发现与收藏。后赵建武四年像(图6),高40厘米,是幸存下来最大的一尊,高肉髻,直发纹,眼稍大,高鼻梁,头后有水平方向安插光背的榫;双手前后相叠于腹前作禅定印,结跏趺坐于长方形座上,不露足;身披通肩大衣,圆领,衣角敷搭左肩并垂至肩后,身前衣褶作对称形式,间隔较宽的浅阶梯式衣褶呈层叠的U字形下垂{1}[11]。佛座前面有品字形排列的三个圆形小孔,似为安插中间香炉及两侧双狮之用。像座背面留下了珍贵的阴刻文字题记,残缺过半,约13行,识为:

建武四年岁在

戊戌八月卅□

比丘□□……

慕道德……

□□□……

……

及□……

生

建武四年像的造型特征及其题记具有经典的意义。现在能见到的同类型十六国金铜佛像大都是7—20厘米高的坐姿禅定像,藏于故宫等博物院(馆)者不在少数,20世纪初流失国外尤多。构件较完整的实例显示,除造像主体而外,背后应配有光背(头后都有榫以安插光背,光背上刻头光、身光,饰火焰纹、化佛、飞天等)。有的还在两侧配置胁侍成为三尊像,上方有伞形的华盖(伞盖周围悬挂铃铎、流苏等),佛像座前或见双狮,座下承以四足床趺(或称高足床)。其共有的明显特征是通肩大衣在身前层叠、对称的U字形(或V字形)衣褶。此即所谓南北朝前期第一阶段的类型[11]330-333,日本藏家称为古式金铜佛{2}。

这一类型的造像多数系河北地区的作品。1955年在石家庄市东郊北宋村东汉墓葬发掘中清理出土两尊铜佛{3}[12],均为禅定坐佛像。其中一件通高19厘米,鎏金,佛像及光背、伞盖、座下四足床趺配置齐全,十分可贵(图7)。1958年在满城县发现的青铜佛坐像(图8),高18厘米,虽无鎏金,但造型饱满,是流行于民间的精工之作[13]。金铜佛分布地域,以邺城、襄国、中山一带为中心,波及后赵全境。后赵强盛时期幅员广大,“其地南逾淮汉,东滨于海,西至河西,北尽燕代”[14]。鉴于纪年像的成熟程度,金铜佛的冶造应始于后赵建武(335)之前,延续150载,直至北魏太和年间(477—499)。

佛图澄众多弟子中名声卓著的释道安,为常山扶柳(今河北正定)人,“事澄为师”,“后于太行恒山{4}创立寺塔”,弘赞像法。逢“冉闵之乱”,石赵衰亡,“遂南投襄阳”,“复宣佛法”,立檀溪寺,“建塔五层,起房四百”,蒙凉州刺史杨弘忠送铜万斤,铸成佛像,“光相丈六,神好明著”{1}[15]。前秦建元十五年(379),苻丕领17万大军攻陷襄阳,将道安请去长安,住五重(级)寺,“僧众数千,大弘法化”。“每讲会法聚,辄罗列尊像,布置幢幡,珠佩迭晖,烟华乱发,使夫升阶履闼者,莫不肃焉尽敬矣。”道安与他的弟子们甚至直接在寺院内进行金铜佛像的冶造{2}。后赵以来的金铜造像流布四方。据道宣《感通录》载:

宋元嘉十四年(437),孫彥曾家世奉佛。妾王惠称,少而信向,年大弥笃,诵法花经。辄见浦中有杂色光,使人掘深二尺,得金像连光趺,高二尺一寸。趺铭云:“建武六年岁在庚子,瓦官寺道人法新僧行所造。”[16]

佛图澄弘扬像教的影响,通过弟子道安传播到关中、秦陇,又由道安及其弟子,如从太行恒山就一直追随他的慧远,传播到以建康为中心的南国。

河北以外的表现,如大夏胜光二年(429)铭金铜像(图9){3}[17],发愿文为:

胜光二年己巳春正月朔日,中书舍人施文为合家平安造像一区。

赫连勃勃死后,夏国迅速衰亡。当时,在北魏军力强势压制下,统万城陷落,赫连昌被擒,赫连定逃奔陇东的平凉。其属下官员惶惶之中,造佛像祈求平安,造像样式沿袭流行的古式。同类的造像曾出土于泾川玉都镇太阳墩西秦窖藏中,收藏在甘肃省博物馆和天水市博物馆[18],足见其在陇东、陇西的影响。

金铜佛的潮流应该也影响到南方,但目前尚未发现早至东晋的像例,海内外所见南方最早的几件金铜像铭文纪年,均在南朝宋元嘉年间{1}。就外观而言,几尊元嘉纪年佛像无例外都是禅定坐姿、通肩大衣、U字形衣褶,合乎古式的规格,不同于北方的是坐下都有方形束腰的须弥座。只是这些文物多少存在真伪问题[19],暂不在本文中讨论。

三

淝水之战过后,后燕慕容氏据河北而强盛一时,北魏拓跋氏则由代北兴起。宿白先生在论述云冈模式的形成与发展时,首先注意到平城实力的聚集,摘引了鲜卑拓跋氏通过战争大肆掳徙人力资源充实平城及其周围的史实,列举其来源如山东六州、关中长安、河西凉州、东北、龙、东方青齐等五个方面,“迁移的同时,还特别注意对人才、伎巧的搜求”[20]。其中排列第一的是“山东六州”{2}。

北魏太祖道武帝拓跋珪从代北南下,灭后燕,夺取河北为基地。道武帝复国,于天兴元年(398)定都平城,《魏书》记载,当年“徙山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十万余口,以充京师”,总数可达四十六万;但校勘记指出,据《北史》、《册府元龟》、《资治通鉴》,这里的“三十六万”当作“三十六署”;即便如此,迁徙的总口数也有十万余之多,其中工巧以数万计,且行业齐全,为北魏历次徙民之最。不止于此,当年年底,又“徙六州二十二郡守宰、豪杰、吏民二千家于代都”[21]。可见,“秋七月,迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷”[21]33,依靠来自河北各地的工匠和劳力,新都平城拔地而起,包括社会上中下各个阶层的河北徙民亦成为平城人口的基本构成。这还仅仅是开始,北魏统一中国北方的过程中,始终注意经略河北,充分利用了河北各州郡的人力、财物和文化资源。

道武帝尊奉佛教,就在这一年,下诏敕有司在平城修建佛寺。

天兴元年,下诏曰:“夫佛法之兴,其来远矣。济益之功,冥及存没,神踪遗轨,信可依凭。其敕有司于京城建饰容范,修整宫舍,令信向之徒,有所居止。”是岁,始作五级佛图、耆阇崛山及须弥山殿,加以缋饰,别构讲堂、禅堂及沙门座,莫不严具焉。[22]

毋庸置疑,远在云冈石窟开凿之前,河北的匠师们早已是承建所有这些工程的主力。

在河北大地上,后赵以来的佛教文化、佛教美术给北魏留下了一笔丰厚的遗产。道武帝下诏以礼征河北赵郡高僧法果赴京师,“后以为道人统,绾摄僧徒”,“供施甚厚”[22]。

在军事行动中,道武帝注意发挥佛教信仰的精神作用。“太祖平中山,经略燕赵,所迳郡国佛寺,见诸沙门、道士,皆致精敬,禁军旅无有所犯。”[22]并且,“于虏地造十五级塔,又立开泰、定国二寺,写一切藏经,造千金像。三百名僧,每月法集”[23]。其中“造千金像”,或可解释各地发现古式金铜像数量众多的原因。由此推想,出征的行伍中会有随军的匠师。

道武帝去世后,“太宗(明元帝拓跋嗣)践位,遵太祖之业,亦好黄老,又崇佛法,京邑四方,建立图像,仍令沙门敷导民俗”。对于法果大师,“至太宗,弥加崇敬。永兴中(409—413),前后授以辅国、宜城子、忠信侯、安成公之号,皆固辞。”法果于泰常中(416—420)卒,年八十余。殡葬之前,帝三临其丧,追赠老寿将军、赵胡灵公[22]3030-3031。

明元帝神瑞二年(415){1},出自后赵的沙门法显,西行天竺十五年携经像归来{2}。这些取经僧给中国佛教和佛教美术带来勃勃生机。

“世祖(太武帝拓跋焘)初即位,亦遵太祖、太宗之业,每引高德沙门,与共谈论。于四月八日,舆诸佛像,行于广衢,帝亲御门楼,临观散花,以致敬礼。”[22]3032在建设平城的同时,太武帝也注意补充河北的实力,太平真君六年(445)十一月,“徙青徐之民以实河北”,以巩固后方,七年(446)春,“永昌王仁至高平,擒刘义隆将王章,略金乡、方与迁其民五千家于河北。高凉王那至济南东平陵,迁其民六千余家于河北。”[24]

太武帝时期,金铜佛的“古式”发生了变化。太平真君四年(443)的一尊金铜立佛像(图10){3},艺术造型有了很大的进步,通肩大衣宽松而又轻薄贴体,使人感受到5世纪印度笈多朝佛教文化的影响;胸腹前的衣褶仍旧是基本对称的U字形,只是由雕刻的阶梯式起伏改为如塑造而成的条状隆起,装饰性中因增加了写实因素而倍加生动。台座上刻有发愿文:

太平真君四年,高阳蠡吾任丘村人菀申发愿,为东宫皇太子造□玉菩萨,下为父母、一切知识,弥勒下生龙华三会听受法言一时得道;申弟菀霸、菀景、菀思、菀亮侍佛时所求如意,常见诸佛。清信士女刘文姜菀景妻侍佛时。

文字提供了造像年代与地望的可靠信息。太平真君四年是太武帝灭法的前三年。北魏灭法前的作品,能幸存至今极为难得。而且,这尊佛像是专为东宫皇太子拓跋晃所造,因而有特殊的意义。太子晃明慧强识,好读经史,素敬佛道,世祖出征时受命监国,于太武灭佛之际力谏不许,乃“缓宣诏书”,保护了四方沙门,并使诸经论及金银宝像“大得秘藏”[22]。这位24岁夭折的太子被文成帝“追尊为景穆皇帝,庙号恭宗”[24]。河北任丘人菀申造像,意味着古式金铜佛在它的故乡发生了变革。文成帝复法以后,古式金铜佛仍然继续出现,但已经失去活力,工艺水平大为降低,与新样式新作品相形见绌,有些甚至令人疑其真伪。

由佛图澄在河北倡导的后赵佛教信仰,产生了特色鲜明的金铜佛像,其遗存之丰、分布之广、延续之久,实为十六国佛教美术遗产最大的一宗。它植根于深厚的中原文化传统,以初传期佛像为雏形,规则的造型中犍陀罗、秣菟罗两种西来的元素兼而有之{1}。它自成系统,又在发展过程中与其他系统相交融,也影响到后世的发展。

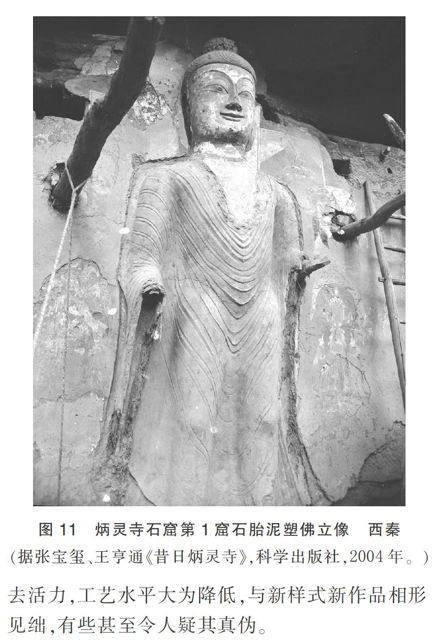

进入公元5世纪,石窟寺艺术首先在关陇地区兴起,天水麦积山的后秦石窟与枹罕小积石山中的西秦石窟相继建造。今永靖炳灵寺石窟发现西秦建弘纪年题记的第169窟中第7号龛和公认为西秦时期的第1窟,两尊通肩立佛像(图11—12),尽管不是禅定相,使用的工艺、技法不同,但通肩大衣在胸腹前的褶襞却分明是层叠、对称,呈现金铜佛最具特征的U字(或V字)形。

北魏佛教,因太平真君七年(446)太武帝厉行灭法而沉寂数年,直至“高宗(文成帝拓跋濬)践极”(兴安元年,452),下诏复法,京师沙门师贤为道人统。

是年,诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子。论者以为纯诚所感。兴光元年秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,都用赤金二十五万斤。[22]3036

“和平初”,凉州沙门昙曜代师贤为沙门统,白帝:

于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。[22]3037

上述如帝身之石像、为五帝所铸五立像,以及开窟五所镌佛像各一,都以佛像象征帝王。佛教信仰与帝王崇拜合二而一,是为赵郡沙门法果理论的实践。

初,法果每言,太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼,遂常致拜。谓人曰:“能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。”[22]3031

所以,礼佛亦乃是拜天子也,适与“沙门不敬王者”的南朝佛教主张相反。

值得注意的是,在云冈石窟初创期洞窟中,仍旧看到了金铜佛古式最后的表现(图13—14)。第17窟东壁大龛内坐佛、西壁大龛内立佛,第18窟东壁立佛、西壁立佛,第19窟南壁西侧立佛(罗睺罗受记),第20窟东侧立佛,这些立佛和坐佛,除第19窟之外,都是窟内的主像,尺度较大,胁侍在北壁主尊左右。六尊像均披通肩大衣,胸腹前面刻出对称、层叠的U字形衣褶。虽然完全可以将这种现象看作是古式金铜佛的“回光返照”,但也充分证明河北地区佛教美术传统对“云冈模式”产生的影响。

北魏石窟,除云冈之外,这种衣褶的形式后来还出现在遥远的河西。例如肃南金塔寺东、西两窟,在中心柱西、北、东三面的中层,U字形的衣褶除见于禅定佛像外,还出现在交脚坐佛像、苦修像和倚坐佛像的胸前。

四

聚集到平城的“实力”,第二要考虑的是关中长安。

长安,曾是周、秦、汉的首都,丝绸之路的起点,历史上的地位无须赘言。十六国时代后期,公元386年,后秦姚苌继前秦之后定都长安,称大秦皇帝。公元393年,姚兴继位,平定关陇,夺取河东,攻占上郡、洛阳。于是,“自淮、汉已北诸城,多请降送任(质子)”。以后,又陷枹罕、姑臧,乞伏乾归、沮渠蒙逊、秃发利鹿狐、吕隆俱降,后秦一度成为中国北方西部的强国[25]。

早有道安、道整、竺佛念等众高僧的丰功伟绩,长安于前秦时已是中国佛经翻译的基地。后秦姚兴信奉佛教,精研佛学,以名僧鸠摩罗什为国师,命罗什翻译佛教经论,亲率群臣及沙门听罗什讲经,长安遂成为北方的佛教中心,盛况空前。

兴如逍遥园,引诸沙门于澄玄堂听鸠摩罗什演说佛经。罗什通辩夏言,寻览旧经,多有乖谬,不与胡本相应。兴与罗什及沙门僧略、僧迁、道树、僧睿、道坦、僧肇、昙顺等八百余人,更出大品,罗什持胡本,兴执旧经,以相考校,其新文异旧者皆会于理义。续出诸经并诸论三百余卷。今之新经皆罗什所译。兴既托意于佛道,公卿已下莫不钦附,沙门自远而至者五千余人。起浮图于永贵里,立波若台于中宫,沙门坐禅者恒有千数。州郡化之,事佛者十室而九矣。[25]2984-2985

姚兴将已故皇后所遗佛珠、佛像赐其弟姚嵩,嵩上表致谢,赞姚兴“亲营像事”[26]。姚嵩热衷经像,镇守上邽(今甘肃天水)。南宋祝穆地理著作《方舆胜览》中有后秦姚兴在天水麦积山建造石窟寺的明确记载:

麦积山,在天水县东百里,状如麦积,为秦地林泉之冠,上有姚秦所建寺……又有魏乙弗后墓。

瑞应院,在麦积山,后秦姚兴凿山而修,千崖万象,转崖为阁,乃秦州胜境。又有隋时塔。[27]

这一记载可以与下列麦积山石窟留存今世的碑记相印证。

麦积山东崖第3、4窟之间崖面上,原有南宋绍兴二十七年(1157)题刻:

麦积山胜迹,始建于□秦,成于元魏,经七百年四郡名显,绍兴二年岁在壬子兵火毁□……{1}

石窟前现存南宋嘉定十五年(1222)《四川制置使司给田公据碑》记载:

伏睹本寺继传名相历劫胜因……始自东晋起迹,敕赐无忧王寺□□给田供瞻,次七国重修敕赐石岩寺,大隋敕赐净念寺,大唐敕应乾寺,圣朝大观元年……奉敕改赐瑞应寺。{2}

明崇祯十五年(1642)姚隆运《麦积山开除常住地粮碑》:

按广舆记称,麦积山为秦地林泉之冠,其古迹系历代敕建者有碑碣可考,自姚秦至今一千三百余年香火不绝。{3}

此外,《高僧传》卷11《宋伪魏平城释玄高》中,对麦积山寺也有具体的记载:

……高乃杖策西秦,隐居麦积山,山学百余人,崇其义训,禀其禅道。时有长安沙门释昙弘、秦地高僧,隐在此山,与高相会,以同业友善。[28]

后秦石窟的建造,应在公元396年后秦据有秦州,至416年春姚兴卒,其间的20年中。虽然经过了1500多年的天灾人祸,麦积山石窟北魏之前的遗迹难以寻觅,但上述有关后秦石窟寺的记述应予采信,没有理由忽视或否认。

不限于上述记载,还有新的研究成果。据金维诺先生披露,1962年在第76窟主尊佛座上发现底层十六国时代墨书题记:“南燕主安都侯□□□姬□□□后□造……”{4}[29]温玉成亦依据北周庾信《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》,考证河北冀州僧人杯度于公元402—405年来麦积山开窟造像故实[30]。

后秦的强盛并不持久,姚兴死后很快被东晋攻灭,在秦陇一带取而代之的是西秦。上邽遭夏军毁城[31],两年后即为西秦所据有,营窟造像的中心由麦积山转移到了枹罕附近的小积石山。

西秦石窟未见记载,却在实物上有重大发现。1963年,甘肃省文化局文物工作队炳灵寺石窟调查组登临了编号第169的大窟,发现了西秦建弘元年(420)的墨书题记和为数众多、制作精美的龛像和壁画[32]。这座洞窟位居距地面六七十米的悬崖高处(图15),难以发现和登临,从而避免了北魏的灭法之祸,为我们留下了迄今唯一确认无疑的十六国石窟寺遗存。

倏然现身的西秦石窟令人惊愕于他的规模宏大、内容丰富、形式新颖和技艺上的成熟。炳灵寺石窟第169窟与麦积山石窟乃至与长安佛教的渊源关系因而引人瞩目。文献记载描述了玄高率众由麦积山前往西秦的过程:

时乞佛炽磐跨有陇西,西接凉土。有外国禅师昙无毗来入其国,领徒立众,训以禅道。然三昧正受,既深且妙,陇右之僧禀承盖寡。高乃欲以己率众,即从毗受法。旬日之中,毗乃反启其志。时河南有二僧……向河南王世子曼谗构玄高,云蓄聚徒众,将为国灾。曼信谗便欲加害,其父不许,乃摈高往河北林杨堂山。山古老相传,云是群仙所宅。

高徒众三百,住居山舍……{1}[28]

还提到,玄高之徒玄绍,“后入堂术山禅蜕而逝”。文中“河北林杨堂山”、“堂术山”,系传说中仙灵所居,即《水经注》中的“唐述山”[33],均指炳灵寺石窟所在的小积石山。曾在麦积山与玄高“以同业友善”的长安昙弘法师,本已“迁流岷蜀,道洽成都”,也“不顾栈道之难”,赶来河南为玄高“申其清白”。玄高这才出山,到都城枹罕,被“崇为国师”。炳灵寺第169窟壁画供养人题记中,可以见到来自长安、天水、南安方向僧俗人士的名字,其中有曾经辅助鸠摩罗什译经的著名僧人道融[34],还有被玄高专诚造访的外国禅师昙摩(无)毗,等等。一代禅学大师先后云集上邽、枹罕两地的山寺,应能推动石窟寺的建造;西秦石窟丰富的题材内容,源出于后秦长安佛学的伟大成就;西秦石窟精美的塑像、壁画的作者,可能有来自麦积山的熟练匠师,甚至直接来自长安的高手。无须再北上河西去寻找源头,同时代较晚的北凉石塔,表现出在佛教信仰上相对落后。

很明显,佛教美术发展到西秦建弘年间,进入了一个新的阶段。它早已超越建武以来的单尊制作,开始建造石窟寺和大主题的鸿篇巨构。佛衣的穿着也已大为改观。通肩大衣的衣褶向左肩聚拢{2},趋向写实而自然的表现,而早年装饰性的U字形衣褶日渐稀少。大部分佛像衣着改为中国式的右袒,即右肩半披式或简称为半披式{3},实际上是通肩的另一种形式。通肩大衣的领口,宽松到露出右胸、右臂,却以右后侧的领缘多多少少遮覆右肩及右上臂外侧,右手和右前臂则从“领口”伸出。其实中国佛教对用于礼拜仪式的佛像规定不允许呈现真正的右袒。对于肉袒的禁制始于曹魏。“魏黄初中,中国人始依佛戒”[35]。据《释氏要览》,“偏袒,天竺之仪也,此礼自曹魏世寝至今也”{4}[36]。魏嘉平中(249—254),昙柯迦罗来洛阳传授佛教戒律,依据佛教仪轨,兼顾华夏习俗,种种规制从那时一经确立,以后历代遵循不悖。

半披式佛装的流行,开启了南北朝前期第二阶段[11]333-334。炳灵寺石窟第169窟第6号龛泥塑主尊“无量寿佛”(图16),保存完好,是这种新样式年代较早的代表作,其造型成熟,纪年明确。初创的年代或更早,先例产生于后秦石窟亦未可知。半披式的佛装稍后即见于5世纪30年代以降北凉石塔的佛像上。以后云冈石窟凿造之初的第18、19、20窟主尊佛像(图17),不论坐姿或立姿,均着半披式大衣。此前,鸠摩罗什在长安译出《法华》、《维摩》、《无量寿》、《弥勒》诸经,以及姚兴所著《通三世论》,都在第169窟的塑绘中有所反映。三世佛的造像主题开始出现在第169窟中,到了云冈石窟,进一步成为早、中期洞窟的主题。麦积山石窟,复法之后率先重建的洞窟,无例外都以半披式三世佛为主像(图18),可能有还原姚秦旧迹的用意。西秦石窟是后秦石窟的接续,也是长安佛教文化的组成部分[37],在一定程度上反映了麦积山后秦石窟的面貌,也代表着长安佛教美术的成就。

在这样的背景之下,太平真君七年(446)三月,北魏“徙长安城工巧二千家于京师”[24],其意义非同小可,对平城的佛教美术发展来说,无疑是一种强大的“实力”。长安迁去的能工巧匠,积累后秦、西秦石窟的经验,足以在云冈石窟工程中一显身手。记载中有北魏太延元年(435)二月,“诏长安及平凉民徙在京师,其孤老不能自存者,听还乡里。”[38]可见通过与秦、夏的战争,北魏从关中秦陇向平城徙民,数量众多,由来已久。

石窟之外半披式佛像有名的实例,都是石雕。较早的北魏太平真君元年(440)朱雄造佛坐像,由题记可知出于定州匠人之手{1};太平真君五年(444)朱业微造佛坐像,是另一件河北的作品{2}。又例如太安元年(455)张永造佛坐像和太安三年(457)宋德兴造佛坐像(图19){3},与炳灵寺建弘元年泥塑像、云冈石窟第20窟石雕主尊一样,都是禅定相,不同的是身后光背背面都有分段构图的浮雕本生、本行故事。前两尊像造于灭法前,后两尊像造于复法之初,可能比云冈石窟略早,只是出土地点不明。另一件形制相似的和平二年(461)佛造像{4},出土于西安市王家巷,被认为技法上具有长安周边地区民间造像的特点[39]。同时期艺术水平更高些的天安元年(466)冯爱爱造佛坐像(图20){5},光背残毁,左手握衣角,右手抬至胸前作施无畏印,与云冈石窟第19窟主尊相同,为较早的半披式说法相。

半披式佛像延续久远,但作为主尊的衣着方式,至北魏太和改制汉化运动中褒衣博带、双领下垂的新形式[11]335出现,而退居次席,历史也随之揭开新篇章。

云冈第18、19窟及以后诸窟多采用适宜石雕的浅阶梯式技法处理衣褶。值得注意的是,云冈昙曜五窟中一般认为最早施工的第20窟,主尊衣褶的雕琢,分明模拟的是贴泥条的泥塑技法,而且将突兀的泥条处理得美轮美奂(图21)。这一特点与同时期石雕单尊像一致{1},其来源应该是具有优秀泥塑艺术传统的地方,似乎应该考虑到第三个方面的影响。

五

聚集到平城的“实力”,第三个方面是河西凉州。

今天的武威,即古代的凉州治所姑臧,为河西四镇之首。东晋十六国时代,“于时天下丧乱,秦雍之民死者十八九,唯凉州独全”[40]。前凉、后凉、北凉先后在这里建立政权,中原人民来此避难,西域胡商往来贸易,使这里经济发展、文化繁荣。《魏书·释老志》:“凉州自张轨后,世信佛教”,因而成为佛教传播的重要基地和枢纽。北凉于玄始元年(412)由张掖迁都姑臧。北凉王沮渠蒙逊“在凉州亦好佛法”[22],时中天竺沙门昙无谶到姑臧,“学语三年”,与沙门慧嵩、道朗合作,译出《大涅槃经》、《金光明经》、《菩萨戒经》等20部,“道俗数百人疑难纵横”,“未尝留碍”[41]。

唐代道宣《集神州三宝感通录》记载沮渠蒙逊开凿石窟之举:

涼州石崖塑瑞像者,昔沮渠蒙逊以晋安帝隆安元年,据有凉土三十余载,陇西五凉,斯最久盛。专崇福业,以国城寺塔终非云固,古来帝宫终逢煨烬,若依立之效尤斯及。又用金宝终被毁盗,乃顾眄山宇可以终天。于州南百里,连崖绵亘,东西不测,就而斫窟,安设尊仪,或石或塑,千变万化。有礼敬者惊眩心目。[16]417

道宣另著《广弘明集》称“凉州南百里崖中泥塑行像者”[42],说明石窟造像为泥塑;又在《释迦方志》称“又凉州南洪崖窟,沮渠蒙逊所造,碑寺现存”[43],记石窟寺名称及唐代存世状况。《集神州三宝感通录》又记:“北凉河西王蒙逊为母造丈六石像在于山寺,素所敬重”[16],此事先见载于《高僧传》[44],道宣复录之,是沮渠蒙逊亲自施为的功德。

北魏太延五年(439)“冬十月辛酉,车驾东还,徙凉州民三万余家于京师”[38]90。“太延中,凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣”[22]3032。此外,当然还有凉州僧人昙曜主持了云冈石窟的开凿。综上,河西凉州的佛教给北魏平城带来巨大的影响,凉州石窟模式主导了云冈石窟的建造,似乎顺理成章,但问题并不如此简单,情况往往差强人意。

凉州石窟,所见三处均系唐代道宣一人记载,依据的可能是他听到的传闻,“如此现相经今百余年,彼人说之如此”[16]也。慧皎僧传只记载了沮渠蒙逊“为母造丈六石像”,“在于山寺”四个字许是道宣附会崖中造窟的传说而添加的。“石像”与“崖中泥塑”,记载上出现了矛盾,石像应不在州南崖中。稍晚,道世《法苑珠林》依样抄录了道宣的记载[45]。如上文献信息向无人提出怀疑,得到今天学术界的普遍认同。可遗憾的是,同见诸记载的后秦石窟一样,无法找到实物遗存。近70年来,向达、冯国瑞、史岩诸位先生指认武威天梯山石窟即为北凉石窟所在,但经文物部门与学者多方调查,终未获得确凿可信的北凉遗迹。这本是一个合乎情理的结果。太武帝平凉之后决心灭法,借盖吴一案雷厉风行,著名的秦、凉皇家石窟安能不遭受彻底的打击。十六国时代佛教遗迹,能躲避毁佛灾难的,除高不可攀的炳灵寺第169窟之外,只有小巧便于藏匿的金铜佛和小型石塔石像等{1}。

北凉佛教美术幸存的实物遗存,只有弥足珍贵的小型石塔[46],所知14件,分别发现于甘肃武威(1件)、酒泉(6件)、敦煌(5件)和新疆吐鲁番(2件)。北凉石塔虽小,却有佛塔的完整形象,塔身的八面刻佛像,塔的基座部分刻供养天人或经文,有的还刻八卦符号,信息量足够丰富。更可贵的是其中7件保留了纪年。纪年从承阳(光)二年(426)至太缘(太延)二年(436),比记载中的北凉石窟(412—429)略晚。石塔塔身雕刻的佛像,限于尺度,缺少细节表现,只能在省略的刀法中猜想北凉石窟的“原貌”。

为了弥补北凉石窟遗存的缺环,研究者往往借用西秦石窟资料。西秦石窟与北凉石窟大致同期,陇西与河西并非遥不可及,相互影响和相互映照也很自然,但将西秦美术强行纳入凉州系统的范畴,失之牵强。清醒的研究者已经注意到“5世纪前期长安佛教及其造像”向西的影响[47],不难理解长安佛教与西秦石窟一脉相承的密切关系。

其实,凉州系统石窟更值得重视的实物遗存在敦煌。

十六国时代,敦煌是河西的另一重镇,地位不在武威之下。敦煌在中国佛教的传播与发展上,有过独特的贡献。《魏书·释老志》:“敦煌地接西域,道俗交得其旧式,村坞相属,多有塔寺。”世居敦煌的月氏人竺法护是佛经翻译先驱者。早在西晋初,法护随师至西域,游历诸国,遍学外国异言,“遂大赍胡本,还归中夏。自敦煌至长安,沿路传译,写为晋文。所获大小乘经《贤劫》、《大哀》、《正法华》、《普曜》等凡一百四十九部……经法所以广流中华者,护之力也”[48]。

中国石窟寺的营造,始于敦煌。前秦建元二年(前凉升平十年,366),“有沙门乐僔,戒行清虚,执心恬静,尝仗锡林野,行至此山,忽见金光,状有千佛,遂架空凿岩,造窟一龛。次有法良禅师,从东届此,又于僔师龛侧,更即营建。伽蓝之起,滥觞于二僧”{2}。即便北凉蒙逊为母所造丈六石像,唐代道宣记载山寺其地,亦有云:“今沙州东南三十里三危山,崖高二里,佛像二百八十,龛光相亟发”[44]。

公元400年,来自长安的法显西行途经敦煌,得到太守李暠的供给和帮助。同年,李暠在敦煌建立西凉国。西凉时,中天竺沙门昙无谶,“乘运流化,先至敦煌,停止数载”[49]。约略同时,罽宾沙门昙摩蜜多周历诸国,从龟兹度流沙,“进到敦煌,于旷野之地建立精舍,植柰千株,房阁池林,极为严净”[50]。值沮渠氏灭西凉,陷敦煌,二僧方前往凉州,其时已经是公元420年。

莫高窟现存早期三窟(第268、272、275窟)[51],年代问题存在争议,但不影响问题的探讨。三个洞窟形制、内容特殊,艺术风格自成体系,与麦积(后秦)、炳灵(西秦)、云冈(北魏)颇不相同。由于长安佛教的影响,炳灵寺石窟和云冈石窟出现依据汉译大乘经典的多样化题材。在敦煌三窟中表现的却是单纯的弥勒信仰,其传播的脉络唯有向中亚追溯。三窟的独特之处还在于“这组洞窟在建筑布局和壁画塑像的题材、内容等方面表现出了其体系的完整性”{1}。早期三窟中两尊佛像,着衣均为半披式,坐姿则分别为交脚和倚坐。三窟主尊手印均为施无畏印和与愿印,为说法相,禅定印坐像只见于壁画千佛。泥塑技法上,敦煌造像贴泥条加阴刻线表现衣褶,与关中秦陇扁平的表现大异其趣。炳灵寺第169窟内的塑像衣褶,全用阴刻线,或在泥胎上塑造低浅的起伏,略作阶梯式,凹处加刻阴线,体面平展。炳灵寺石窟完全没有贴泥条的表现。麦积山现存最早的第74、78等窟,塑像衣褶虽也使用贴泥条技法,但褶纹密集,起伏平缓,追求体面的整体感。石雕的公元444年朱业微造像和466年冯爱爱造像与之相近(图22)。敦煌莫高窟早期第272、275窟主尊塑像,衣褶泥条起伏高差大、间隔远,十分讲究直线、曲线的对比以及线形的装饰美(图23—24),与麦积山的表现差异明显,却与云冈第20窟坐姿和立姿的大佛关系密切(图25)。同样表现的单尊石雕造像,则以公元455年张永造像和457年宋德兴造像为例(图26)。此外还完美表现于公元443年的菀申造金铜立像上(图10)。若将贴泥条衣褶的表现分为二式,上述关中系统的为I式,河西系统的为Ⅱ式,两种样式在5世纪中叶几乎同时影响到中原的佛教造像。云冈石窟坐高13.7米的露天大佛明确显示来自河西系统的影响。来自河西的Ⅱ式衣褶,在云冈仅一见而已,而在敦煌,则被莫高窟北朝二期洞窟所继承,例如第254、257、259窟。关中系统的I式衣褶在云冈,也有第19窟坐高16.8米的主尊大佛(图17)在意匠上与之相映照。贴泥条式的衣褶,也是中亚佛教美术习见的表现,不免要考虑与河西系统之间的关系。

敦煌与武威,虽然绝对距离较远,相异之处在所难免,但毕竟同处河西走廊,地理、历史和文化各方面的同一性仍属主流,晋以来敦煌郡辖于凉州,《释老志》中将二者相提并论,河西凉州的实力中,敦煌理应与姑臧并重。凉州初定,太平真君二年(441),太武帝行幸河西,“冬十有一月庚子,镇南将军奚眷平酒泉,获沮渠天周、臧嗟、屈德,男女四千口”,还至平城[24]94。若非北凉时段{1}的敦煌,城池俱毁,地方破败,无法聚集政治势力抗拒北魏,也会有同样的情况发生。其实自公元405年西凉迁都酒泉至421年敦煌沦陷,敦煌居民大量转徙酒泉,北魏酒泉徙民亦无异于敦煌徙民,其中应包含官吏、百姓、佛教信众及工巧。至于讨论凉州模式的成因,务须密切关注河西的地方特色,河西因地接西域而独具的交通条件,以及绵密不断来自西方的影响。

六

以上山东六州、关中长安、河西凉州无疑是影响平城建设和云冈石窟开凿的三个主要方面,其余东北和龙、东方青齐两个方面相对次要,但也各有其重要性。

十六国时的和龙,即龙城,曾经是前燕慕容皝时的旧都(今辽宁朝阳县),后燕时成为北方重镇。当北魏拓跋珪进兵河北,后燕政权最后逃避到龙城,保守辽西,最后于公元407年为北燕所取代。北燕的汉族冯氏执政者,与东晋交往,江南人普遍称北燕“黄龙国”。

史传记载黄龙僧人昙无竭,听闻法显西行事迹,“慨然有忘身之誓”,“遂以宋永初元年(420),招集同志沙门僧猛、昙朗之徒二十五人,共赍蕃盖供养之具,发迹北土,远适西方。”[52]这次由东北和龙出发的西行求法,亦是佛教史上的一大壮举。黄龙本属幽州,北燕的佛教美术属于河北金铜佛系统,同时又有地域特点。辽西海阳僧人释僧诠,“先于黄龙国造丈六金像,入吴又造人中金像,置于虎丘山之东寺。”[53]由此我们了解到和龙铸造大型金铜立佛像,以及有关技艺传授到江南的情况。北燕出现法界人中像题材,或许可以为云冈石窟第18窟主尊为卢舍那佛的意见提供支持。

辽西地区的人力、物力,包括前燕、后燕至北燕的文化积累,在北魏兼并北燕的战争中,源源注入平城的实力。北魏攻伐北燕的记载中,徙民事件凡四起:北魏泰常三年(418)五月,“(征东将军长孙)道生至龙城,徙其民万余家而还。”[54]北魏延和元年(432)“六月,上伐北燕,举燕十余郡,进围和龙,徙豪杰三万余家以归。”[55]延和二年(433),“六月,遣抚军大将军、永昌王健,尚书左仆射安原督诸军讨和龙。将军楼勃别将五千骑围凡城,文通守将封羽以城降,收其民三千余家。”{1}[38]82延和三年(434)六月,“抚军大将军、永昌王健,司空、汝阴公长孙道生,侍中古弼,督诸军讨和龙。芟其禾稼,徙民而还。”[38]84北魏太延元年(435)秋七月,骠骑大将军、乐平王拓跋丕等东伐北燕冯文通,“至于和龙,徙男女六千口而还。”[38]85徙民的规模,尤胜于关中、河西。

东方青齐在今天的山东,以古代齐国故都临淄和青州一带为中心,十六国时代先后属于后赵、前秦、后燕、南燕,最后30年归南朝统治。青齐人杰地灵,也是佛教发展较早的区域。后赵佛图澄的事迹中,有发掘青州古城寺塔之举:

(虎)于临漳修治旧塔,少承露盘。澄曰:“临淄城内有古阿育王塔,地中有承露盘及佛像,其上林木茂盛,可掘取之。”即画图与使,依言掘取,果得盘像。[8]351-352

又:

石赵时佛图澄者在邺,勒虎敬重,广置寺塔而少露盘。方欲作之,澄曰:“临菑(淄)城中有阿余(育)王寺,犹有佛像露盘在深林巨树下,上有伏石,可寻而取也。”虎使求之。依言指授,入地二十丈获之至邺。[56]

曾经师从佛图澄的竺僧朗,于前秦皇始初(351)游方至泰山,于昆仑岩建精舍。昆仑岩,“犹是泰山西北之一岩也”。

峰岫高险,水石宏壮。朗创筑房室,制穷山美,内外屋宇数十余区,闻风而造者百有余人,朗孜孜训诱,劳不告倦。[57]

其地金舆谷,《水经注》称“朗公谷”:

朗居昆瑞山,大起殿舍,连楼累阁。虽素饰不同,并以静外致称,即此谷也。[58]

是为早期齐地营造佛像的记载。

此外,法显游历北天竺、中天竺、狮子国,持经像归来,遭遇海难长途漂泊,登陆处正是“青州长广郡劳山南岸”[59],位于胶州湾,得当地官员的礼遇照拂。

太守李嶷敬信佛法,闻有沙门持经像乘船汎海而至,即将人从至海边,迎接经像,归至郡治……刘沇青州请法显一冬、一夏。夏坐讫,法显……遂便南下向都,就禅师出经律。[60]

印度禅学大师佛陀跋陀罗,也是由海上至青州东莱郡入境中国的,从青州赴长安投奔鸠摩罗什,曾教授玄高,后来到建康道场寺帮助法显翻译了40卷《摩诃僧祇律》[61-62]。

关于青齐的佛造像未见更多的记载,但大体应属于河北系统。唯其早先深厚的基础,乃有北朝元魏直至齐、隋的繁荣。它的“实力”,当系中原、南朝、海上三个方面的滋养孕育而成。

南燕在十六国中,版图最小,年祚最短,但“青州沃野二千里,精兵十余万,左有负海之饶,右有山河之固”[63],对于平城的贡献,属于“大器晚成”。北魏占领青州已是皇兴三年(469)春。至“五月,徙青州民于京师”[64-65]。这时北方战火消平,昙曜五窟差不多已经落成,但平城的建设方兴未艾,云冈二期石窟亦在绸缪未雨时。

七

现实是复杂的,这五个方面只能勾勒大体的脉络,远远不足以概括全部。上述以外,无疑还要考虑到南朝和西域、海外传入的影响,并给予高度的重视。就徙民而言,太平真君之末秋冬,太武帝舆驾南伐,次年(正平元年,451)春北旋,“以降民五万余家分置近畿”[24]104-105。值文成帝复法在即,又有大批南朝人口注入北魏平城的实力,致平城周遭,南语嘤咛。

过去,多以为云冈石窟受凉州影响而建,是一种简单化的理解。《魏书·释老志》中,“太延中,凉州平,徙其国人于京邑”之后的下半句“沙门佛事皆俱东,象教弥增矣”,并不是说现成的凉州佛教搬到了东方的平城。北魏灭北凉,迁移国民到平城,并没有让凉州人东去弘法的意思。

平城的佛教早已有深厚的基础,其间受到河北、关中、河西等多方面的影响。北方归于一统,长安、凉州这些西北的佛教中心既已盛况不再,北魏的佛教和佛教美术在皇权的大力扶持下,很快(复法以后)就在中心腹地发展到空前的规模。

云冈模式不是一开始就有的,云冈石窟集十六国佛教美术之大成,但作为新时代佛教美术的代表,虽有旧时代的痕迹,却已经是全新的创作。“模式”的形成有一个过程,过程中先有五所大像窟的开凿,是为恢宏乐章的前奏。公元5世纪下半叶,统一中国北方的北魏政权,伴随着高祖孝文帝拓跋宏改姓元,显示决心推行汉化,规制王朝政治,北魏文化艺术焕然一新。在造像样式上,佛衣的穿着,变化为纯然中国韵味的“双领下垂”(图27){1},历史方进入南北朝前期的“第三阶段”,实现了西来佛教美术的“东方化”[20]176-179,云冈模式就此形成,影响和带动了全国。从此,具有时代精神的北魏佛教美术,在全国各地开始了丰富多彩、层出不穷的新创造。

参考文献:

[1]重庆丰都槽房沟发现有明确纪年的东汉墓葬[N].中国文物报,2002-7-5.

[2]何志国.汉魏摇钱树初步研究[M].北京:科学出版社,2007:50-51.

[3]赵玲.印度秣菟罗早期佛教造像研究[M].上海:上海三联书店,2012:64-65.

[4]贺云翱,等.佛教初传南方之路文物图录[M].北京:文物出版社,1993.

[5]温玉成.公元1至3世纪中国的仙佛模式[J].敦煌研究,1999(1):159-170.

[6]释慧皎.高僧传:卷1:魏洛阳昙柯迦罗[M].北京:中华书局,1992:12-14.

[7]黄文昆.佛教初传与早期中国佛教艺术[J].敦煌研究,1995(1):36-50.

[8]释慧皎.高僧传:卷9:晋邺中竺佛图澄[M].北京:中华书局,1992:345-360.

[9]封演.封氏闻见记:卷8[M].赵贞信,校注.北京:中华书局,2005:76.

[10]赵明诚. 宋本金石录[M].北京:中华书局,1991:38,

476-477.

[11]杨泓.试论南北朝前期佛像服饰的主要变化[J].考古,1963(6):330-331.

[12]河北省文物管理委员会.石家庄市北宋村清理了两座汉墓[J].文物,1959(1):53-56.

[13]河北省博物馆,文物管理处.河北省出土文物选集[M].北京:文物出版社,1980:169.

[14]顾祖禹.读史方舆纪要:卷3:历代州域形势三[M].贺次君,施和金,点校.北京:中华书局,2005:122.

[15]释慧皎.高僧传:卷5:晋长安五级寺释道安[M].北京:中华书局,1992:177-188.

[16]释道宣.集神州三宝感通录:卷中:宋浦中金像光现及出缘[G]//大正藏:第52册.台北:新文丰出版公司,1983:418.

[17]金申.中国历代纪年佛像图典[M].北京:文物出版社,1994:4.

[18]文静,魏文斌.甘肃馆藏佛教造像调查与研究(之一)[J].敦煌研究,2012(4):34-44.

[19]金申.谈元嘉十四年韩谦造金铜佛像的疑点兼及其他伪像[G]//佛教美术丛考.北京:科学出版社,2004:21-26.

[20]宿白.平城实力的聚集和“云冈模式”的形成与发展[M]//中国石窟:云冈石窟:第1卷.北京:文物出版社,东京:平凡社,1991:176-179.

[21]魏收.魏书:卷2:太祖道武帝纪[M].北京:中华书局,1974:32-34,46-47.

[22]魏收.魏书:卷114:释老志[M].北京:中华书局,1974:3030.

[23]释道世.法苑珠林:卷100:传记篇:兴福部[M].周叔迦,苏晋仁,校注.北京:中华书局,2003:538.

[24]魏收.魏书:卷4:世祖太武帝纪下[M].北京:中华书局,1974:109.

[25]房玄龄,等.晋书:卷117:姚兴载记上[M].北京:中华书局,1974:2975-2988.

[26]姚嵩.谢后秦主姚兴珠像表[G]//四部备要:子部:广弘明集:卷21.上海:中华书局,1936:174.

[27]祝穆.方舆胜览:卷69:利州西路·天水军[M].上海:上海古籍出版社,1992:584.

[28]释慧皎.高僧传:卷11:宋伪魏平城释玄高[M].北京:中华书局,1992:409-410.

[29]金维诺.麦积山石窟的兴建及其艺术成就[M]//中国石窟:天水麦积山.北京:文物出版社,东京:平凡社,1987:167-168.

[30]温玉成.中国早期石窟寺研究的几点思考[J].敦煌研究,2000(2):52-57.

[31]房玄龄,等.晋书:卷130:赫连勃勃载记[M].北京:中华书局,1974:3207.

[32]甘肃省文化局文物工作队.调查炳灵寺石窟的新收获:第二次调查(1963)简报[J].文物,1963(10):2-4.

[33]郦道元.水经注:卷2:河水[M].陈桥驿,点校.上海:上海古籍出版社,1990:31.

[34]释慧皎.高僧传:卷6:晋彭城郡释道融[M].北京:中华书局,1992:241-243.

[35]魏征,令狐德棻.隋书:卷35:经籍志四[M].北京:中华书局,1973:1097.

[36]释道诚.释氏要览:卷中:礼数[G]//大正藏:第54册.台北:新文丰出版公司,1983:27.

[37]黄文昆.麦积山的历史与石窟[J].文物,1989(3):84.

[38]魏收.魏书:卷4:世祖太武帝纪上[M].北京:中华书局,1974:84.

[39]石松日奈子.北魏佛教造像史研究[M].筱原典生,译.北京:文物出版社,2012:179.

[40]魏收.魏书:卷99:私署凉州牧张寔传[M].北京:中华书局,1974:2194.

[41]释僧祐.出三藏记集:卷14:昙无谶传[M].北京:中华书局,1995:538-540.

[42]释道宣.广弘明集:卷17:佛德篇[G]//四部备要:子部.上海:中华书局,1936:142.

[43]释道宣.释迦方志:卷下:通局篇[M].范祥雍,点校.北京:中华书局,1983:111.

[44]释慧皎.高僧传:卷2:晋河西昙无谶[M].北京:中华书局,1992:78.

[45]释道世.法苑珠林:卷6:敬佛篇:观佛部之感应缘[M].周叔迦,苏晋仁,校注.北京:中华书局,2003:217-225.

[46]殷光明.北凉石塔研究[M].新竹:觉风佛教艺术文化基金会,2000.

[47]宿白.凉州石窟遗迹与“凉州模式”[J].考古学报,1986(4):445.

[48]释僧祐.出三藏记集:卷13:竺法护传[M].北京:中华书局,1995:518-519。

[49]释道朗.大涅槃经序[M]//释僧祐.出三藏记集:卷8.北京:中华书局,1995:314.

[50]释僧祐.出三藏记集:卷14:昙摩蜜多传[M].北京:中华书局,1995:546.

[51]敦煌研究院.敦煌石窟全集:第1卷:莫高窟第266—275窟考古报告[M].北京:文物出版社,2011.

[52]释慧皎.高僧传:卷3:宋黄龙释昙无竭[M].北京:中华书局,1992:93-95.

[53]释慧皎.高僧传:卷7:宋余杭方显寺释僧诠[M].北京:中华书局,1992:272-273.

[54]魏收.魏书:卷3:太宗明元帝纪[M].北京:中华书局,1974.

[55]魏收.魏书:卷105(3):天象志三[M].北京:中华书局,1974:2402.

[56]释道宣.集神州三宝感通录:卷上:石赵青州东城塔缘[G]//大正藏:第52册. 台北:新文丰出版社公司,1983:406.

[57]释慧皎.高僧传:卷5:晋泰山昆仑岩竺僧朗[M].北京:中华书局,1992:190-191.

[58]郦道元.水经注:卷8:济水[M].王先谦,校.成都:巴蜀书社,1985:174-189.

[59]释僧祐.出三藏记集:卷15:法显法师传[M].北京:中华书局,1995:576.

[60]释法显.法显传[M].章巽,校注.上海:上海古籍出版社,1985:173-175.

[61]释慧皎.高僧传:卷2:晋京师道场寺佛驮跋陀罗[M].北京:中华书局,1992:73.

[62]释慧皎.高僧传:卷3:宋江陵辛寺释法显[M].北京:中华书局,1992:84.

[63]司马光.资治通鉴:卷111[M].北京:中华书局,1956:3490.

[64]魏收.魏书:卷6:显祖献文帝纪[M].北京:中华书局,1974:129.

[65]李延寿.北史:卷2:显祖献文帝纪[M].北京:中华书局,1974:76.