图像的“遗传与变异”

2015-04-29何光

何光

著名的英国艺术史家贡布里希(E·H·Gombrich 1909-2001)在《艺术与错觉》中说:“没有传统图式就没有艺术。”在绘画史上,那些杰出的画家的作品总是影响着后来者的创作,后辈画家从那些作品获得诸如构图、造型等方面的灵感,创造出与前者相似的图像,这是一种模仿或借鉴,可以理解为图像的“遗传”;而后辈画家所创作出的作品又因其所属时代精神、画家个性等的影响又与前者有差异,可以理解为图像的“变异”。图像的“遗传与变异”,构成了绘画史生动的景象,并给我们启迪或警示。

一、构图的“遗传与变异”

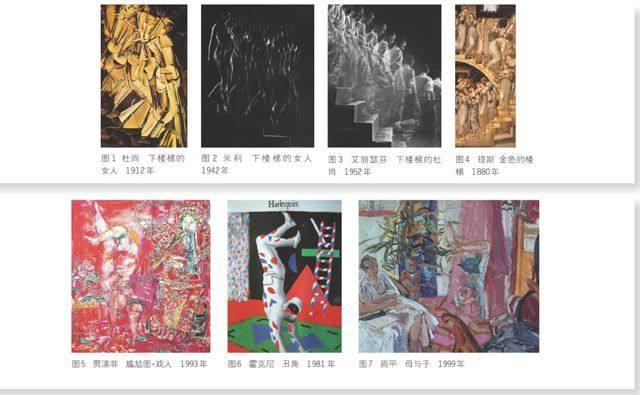

(一)跨风格样式的构图翻新

美术史上有许多有趣的例子:1819年德拉克洛瓦在法国沙龙展上看了籍里科的《梅杜萨之筏》,深受刺激和启发,三年后德拉克洛瓦创作了构图和内容都极为相似的作品《但丁之舟》。1913年,杜尚的《下楼梯的女人》(图1)在参加美国军械库展览遭到退件,杜尚携画黯然离场。然而杜尚也许没有想到,1942年摄影家琼恩·米利以多次曝光的方式“翻新”了《下楼梯的女人》(图2),作品展出取得了意外的成功,并使得作者备受关注。1952年另一摄影家艾略特·艾丽瑟芬以同样的方式制作了《下楼梯的杜尚》(图3),也成为了摄影史上的经典。更为有趣的是,杜尚的《下楼梯的女人》也可以从拉斐尔前派画家伯恩·琼斯的作品《金色的楼梯》(图4)中找到图像来源。构图的“翻新”丰富了美术史的图像视域,新的作品与被借鉴作品虽构图相似,却因样式不同而大异其趣。这样的“变异”方式,呈现出一个艺术样式多元化时代。

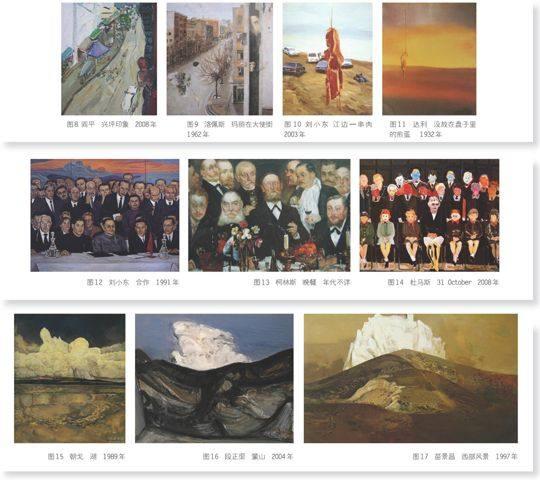

在西方视觉图像的启发下,许多中国画家也尝试着同样的跨越,比如贾涤非《尴尬图·戏人》(图5)与霍克尼的《丑角》(图6)画面基本结构和主题就非常相像,但是贾涤非没有模仿霍克尼波普式的平面风格,而是创造了个性化语言很强的画面:以色彩和行笔的随意性给人以浓烈的民间感。阎平的《母与子》(图7)也有霍克尼画面人物的肢体语言和审美意味,但阎平的绘画语言是其特有的浓郁、厚重、层层叠彩的画面肌理。另外,阎平的《兴坪印象》(图8)是2008年的写生,其构图令人想起洛佩斯作品《玛丽在大使街》(图9),但这一构图成为了阎平略带“野兽派”的色彩和笔法的借题发挥。又如刘小东的《江边一串肉》(图10)与达利的《没放在盘子里的煎蛋》(图11)相比,我们可以说整个构图只是左右换了位。两幅画的明显区别不是构图和内容,而是风格。经典图像成为了刘小东的灵感来源:《合作》(图12)与柯林斯作品《晚餐》(图13)构图相似,都是桌旁一群西装革履的上流社会人物。而杜马斯的作品《31 October》(图14)则可以视为该构图的延续(同样的排列,只是人物和空间的比例不同),即图像的演变。绘画中有一些构图被认为是经典构图的,画家们用相似的构图组织画面,也许是巧合。如:朝戈、段正渠、苗景昌的这几幅画在构图上的“撞车”(图15、16、17)。

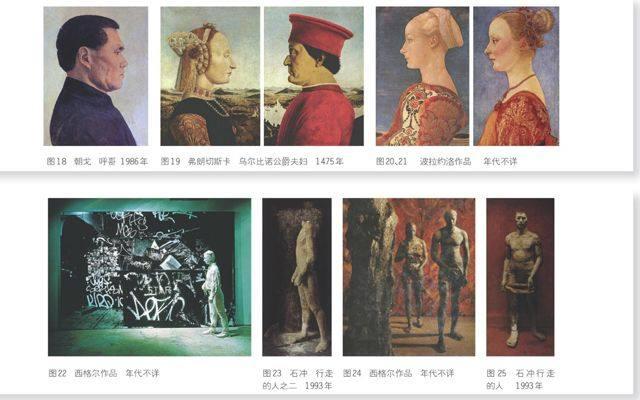

(二)沿用构图的精神内涵

另外有一些构图,被特定的时代赋予了丰富的内涵,特别是文艺复兴时期的油画,不少构图、造型和色彩被视为古典的永恒。朝戈是一个追慕古典精神的画家,从他的画中可以看到不少古典的构图、造型趣味甚至包括技术材料的运用。他的《呼哥》(图18)等侧面像作品使用这样的构图并不是随便的,这样的构图曾被文艺复兴早期、盛期许多杰出的大师所采用(图19、20、21),是画家怀着虔敬之情,以深刻的洞察力延续了神性的描绘,赋予这种构图神圣的意义和人性的光辉。因此,这样的构图具备经典性和永恒感。朝戈便是从这一精神的层面理解并追求这种构图的内涵的,其画中人物往往神情肃穆、容貌端庄,体现了崇高的尊严感与构图的“精神性”。

又如:石冲是一位注重观念表述同时又具备超级写实技艺的画家,他把西格尔雕塑作品(确切地说是一张雕塑作品的图像)的精神氛围成功转移到他的超写实油画《行走的人》系列中(图22、23、24、25),这不是一次简单的跨艺术种类的构图翻新,更像是一次极端技术性绘画的形而上的升华。

(三)以构图为样式

在样式、构图像商标一样被注册的今天,有特殊意义的、被认为有意思的构图被艺术家有意识地选择、使用,画家“抢占”一种固定的构图作为风格的外壳,在画地为牢式的狭窄“地盘”上拓展,目的是更加鲜明地脱颖而出。如季大纯即属于这一类画家,他善于以一种固定的构图进行艺术创作。他的作品“在大面积的空白中间置放下一个微缩了的形象,乍看之下,那好像一幅医学图片,……”这种构图在八大山人、齐白石等中国文人画小品中屡见不鲜(图26、27),季大纯正是在这种素雅的构图中“运用了一些独特的叙事方式来组织他所要画的东西,我们暂且称这些方式为‘大纯式的叙事。如果要细分的话,则大致可以分为‘转借、‘混搭与‘造境”。即以这些叙事方式对文献图像进行重构,创造了寓意丰富的艺术世界。

二、材质语言的“遗传与变异”

这里所说的材质语言指的是材料在画面上留下的痕迹。广义上是指一切能制作画面的材料,比如基弗、杜布菲、劳申伯格使用的综合材料;狭义上是指绘画材料形成的肌理语言。如:岩壁的斑驳痕迹、塑料袋的折痕、玻璃光滑的肌理……都是材质语言。

材质既是语言,就能够独立“说话”。如塔马约的干涩的、层叠的油彩肌理,像极了古代岩洞壁画的斑驳痕迹(图28、29)。斑驳的痕迹随处可见,能够发现其美感者少见。还有杨志坚的画《冷宇》,作者明显运用了波浪或塑料布肌理作为绘画语言,表现了一种极端冰冷的个人体验(图30、31)。

在大师的作品中,确实存在不少画面语言有待后人“开发”,包括一些“不经意”的语言。

里希特有一个时期曾尝试运用颜料自身形成的各种形状、肌理制作作品,属于纯粹材料语言的实验,《红-蓝-黄》(图32)即是其中一种尝试:膏状的条纹肌理如同大型梳子划过留下的痕迹,形成发辫状、漩涡状纹理,这是一种极具触觉感受的绘画语言。该画虽然没有里希特的“模糊”风格那么具有代表性,但是尹齐“发现”了这种膏状条纹肌理的审美意义,将这种语言作为个人绘画风格的基本定位,在制作上拓展了这种语言的表现领域和题材空间(图33)。

又如阎博对斯塔埃尔的借鉴。斯塔埃尔是俄裔法国抽象表现主义画家,他善于用调色刀按压各种浓厚的色块,制造出坚硬的形状边缘,体现了富于触觉感受的材质美感。阎博借鉴了斯塔埃尔的“刀法”和色块的质地,以简括的形象配合鲜艳的色彩,表现了当代都市生活的休闲题材(图34、35)。

西方抽象艺术的发展是绘画语言纯粹化、审美极致化趋向的体现,其极端结果则是极少主义给现代绘画画上了句号。“材质语言的借鉴”体现了当代人的一种反语言极端化的价值取向,它往往来自于抽象语言的启发,在将语言无限放大的同时,回归了“形象”,接近了生活并亲近了观众,是一种后现代式的绘画观。

三、观看方式的“遗传与变异”

有什么样的观看方式就会有什么样的风格和流派。以观看方式的改变引发绘画语言的转变,可能导致创作出来的作品与大师的作品不一样,但是有类型、样式上的延续性。

上世纪90年代,在许江和旅法艺术家司徒立的主持下,中国美术学院油画系兴起了“具象表现绘画”教学,试图在绘画本体语言、纯粹“观看”角度切入油画教学与创作。在司徒立撰写的《现代具象表现绘画及其基础方法论浅谈》一文中,详细阐述了该理论的三个要点:一是“现象学式的看”,即将绘画中的“观看”严格限制于直接呈现的现象,将对象自身以外的一切影响纯粹视觉的东西“悬置”。二是“寓言综合”,即尝试在静止画面上抓住“不断逃离的东西”,永不停止地抹掉上一次的描绘。三是“未完成态”,即由“抹去-重画-再抹去-再重画”,去呈现“痕迹叠痕迹的画面”和“没完没了之感”,以体现画家“不可为而为之”的生命意志。该理论源自司徒立先生对瑞士艺术家贾克梅蒂的研究。“具象表现绘画”教学其实是以研究贾克梅蒂等大师的观看方式为主导的教学。在法国,具象表现绘画的代表艺术家有:贾克梅蒂、莫兰迪、阿利卡、森·山方等,而阿利卡对中国美术学院油画创作的影响至为明显(图36-42)。

“具象表现绘画”已在国内油画界独树一帜,这是以教学、集体的行为学习研究大师观看方式的例子。除此之外,还有一些例子是画家个人学习大师的观看方式的:如孙为民对雷诺阿的学习。我们很难找到孙为民的某一幅画从构图、题材上对应雷诺阿的作品,他们相似之处体现在画面语言上:树荫底下的光斑,这正是雷诺阿作品的特征性语言。显然孙为民是以雷诺阿的“看法”理解树底下的光色变化关系,以幻境般的彩色“光斑”表现人与空间,不断地转换冷与暖、纯与灰的微妙值,用笔上深得雷诺阿风格的神采,同时带有几分乡土气息(图43、44)。

又如,段正渠的绘画风格发端于鲁奥,鲁奥把变幻无穷的世界看成粗犷狰狞、黑白分明的图像结构,以此诉说其对社会与宗教的思考(图45)。段正渠“着迷”于鲁奥的“观看”,以鲁奥的观看方式过滤着平常的对象,把“所见”还原为粗黑浓重、层次驳杂的语言状态,并以民谣中的“陕北”对应着这种“观看”(图46)。同时,他以同样的“着迷”消化着与鲁奥相似的培梅克、基弗等大师,延伸了自己的艺术语言。

四、样式趣味的“遗传与变异”

一种风格对后世的影响不仅仅在风格、样式本身,还包括其样式的趣味,即经典作品中的情节、道具、造型、色彩等的特殊趣味会影响到后世画家的创作。

刘小东的油画创作,尤其是在初期,多少受到了弗洛伊德风格的影响,不但是在技巧上,而且在趣味上也有所体现:如1989年《青春故事》(图47、48)一画中远处房顶上出现了一个斜靠的男人,他在画面内容上与前景人群好像没有情节上的联系,这在1985年以前的油画创作中是可有可无的内容,即使有,也首先得符合主题的需要。但是由于这样一个小人物的出现,使得这一片远景平添了意想不到的趣味。这个小人物和弗洛伊德《帕丁顿室内》(图49、50)马路边站着的小男孩在画面中的地位是相同的。其实这种趣味来自文艺复兴早期特别是北欧及尼德兰绘画传统,如扬·凡·爱克的《罗林宰相的圣母》(图51)的中景城墙边两个往远处眺望的人物,凡·德·威登的《埋葬基督》(图52)、《读书的马格达莱纳的玛利亚》(图53)画中中、远景的三个人物,等等。在扬·凡·爱克完善油画技法的时期,其兴奋于油性坦培拉材料所具有的技术长处,即可以长时间反复描绘细节,渐渐形成了一种长于描绘事物造型和质感的精细画风,该画风不放过画面上任何微小情节的经营,特别是中、远景点景人物的安排尤显生活情趣,体现了当时的画家对生活观察的细微和敏感。油性坦培拉技术的普及和人文主义思想的兴起使得这种风格遍及了整个北欧乃至意大利。弗洛伊德画风则是这种绘画传统的当代延续。尽管刘小东的手法还没有达到(或无意追求)这种传统的精细程度,但由于弗洛伊德的影响,还是从感性上延续了这种趣味。再如巴尔蒂斯的《樱桃树》(图54)中出现的树和木梯子的组合、背景的平原和山脉都来自乌切洛《因抵押圣饼罪被处死的懊悔的基督徒妇女》一画,当然还包括那略带拙趣的造型法。而画中女孩子的姿势则出自普桑的《秋》(图56)。

在艺术样式几乎被穷尽的今天,要创造出全新的视觉图像是极为不易的,因此,借鉴历代经典的图像无可厚非。不过,在“遗传”之余,务必记得要“变异”,恰恰是那微小的一点变异,就产生新的意味,这也正是艺术的魅力所在。