城中村空间形态对居民居住安全感的影响——以广州珠村为例

2015-04-16丁传标张涵程明洋王绍续陶伟

丁传标,张涵,程明洋,王绍续,陶伟

(1.华南师范大学a.地理科学学院,b.文化产业与文化地理研究中心,广州510631;2.河南省科学院地理研究所,郑州450052)

0 前言

城中村作为中国城市化进程中出现的一种特殊空间场所[1],是中国城乡二元体制在城市化进程中催生的一种独特城市形态,也是政府、市场和个体驱动力多重作用下的城市社会空间统一体[2]。城中村往往具有良好的区位而吸引大量流动人口,加之政府规划、管理的不足[3],导致城中村违法、违规建筑大量存在。同时,建筑密度大、道路狭窄、缺乏统一规划使得城中村具有不同于城市的物质环境和空间形态。因此,城中村在多数语境中代表环境脏、治安乱、人员杂,其空间、社会、经济与城市发展极不协调,对城市造成了负面影响[1]。然而,无论是作为城市由内向外的地域推进点抑或是作为大量外来人口进入城市的落脚点[4],城中村恰恰是中国城市化空间发展的前沿阵地,不该成为城市脏、乱、差的集中区。这种独特的社会经济现象和复杂的社会制度根源一直是学术界研究的热点。随着社会文化地理的兴起,越来越多的研究者把目光投入到非主流区域,开始关注弱势和边缘群体,关注城中村所具有的社会文化现象。社会文化地理学者更倾向于把城中村看作是特定的“地方”,关注其居民情感、认知、身份认同等话题。鉴于此,在回顾相关研究成果基础上,运用空间句法和深度访谈等研究方法,在描述广州市珠村村落空间形态的基础上,对影响居民居住安全感的单一要素进行深入分析,探讨村落空间形态对居民居住安全感的影响机制,以期丰富村落空间形态与居民情感、认知的研究,并为提升城中村合理空间规划、提升居住安全感提供有益的启示。

1 研究回顾

快速发展的城中村作为中国城市化发展的非正规空间,引起了国内各界学者和海外中国城市研究学者的广泛关注,早期对城中村的研究始于20世纪80年代城乡边缘带的研究,关注城市边缘区特殊的社会经济现象,对其定义、分类、特征进行了众多阐述[5]。90年代后期开始在辨析城中村概念的基础上从制度、经济等角度对城中村形成机制进行了探究,随后是对城中村改造、管理、发展建议的研究。近年来已有学者开始从关注城中村物质环境和经济现象转移到城中村居民空间认知[6]、空间竞争[7]和宗教信仰[8]等话题,把城中村作为一个特定意义的“地方”,关注其居民的情感体验、文化认同、内心感受等[9-10]。总体而言,从研究对象和研究内容上看,多数已有研究主要从城中村的形成机制入手,剖析其社会经济现象,为城中村的改造、发展提供支持,较少涉及城中村中“人”的研究。虽然有学者就城中村空间形态的演化特征及原因进行过探究[2],但仍没有在物质空间形态和人的主观情感之间建立联系,而城中村中居民的认知、情感体验等对于提升居民生活质量、减少社会问题具有不可忽视的作用。

“安全感”是心理学术语,作为一个重要概念最早见于弗洛伊德精神分析研究,随后霍尼、沙利文、马斯洛等人分别从社会文化、精神病学、需求层次等角度分析过安全感问题,并逐步在本能控制论的基础上加入若干社会性因素,从不同角度对安全感影响因素开展研究[11]。

对居住安全问题的研究早期主要关注居住安全性,对于居民安全感的关注相对较少。其后由于受心理学等学科的影响,居民安全感也逐渐成为研究的热点。居住环境安全一般包括治安安全和心理安全,即客观性安全和主观性安全,前者主要与犯罪率有关,后者主要是指居民对犯罪活动的恐惧。由于公安部门对犯罪资料的保密,因此,本研究主要针对居民主观感知的安全性进行研究,即在社区范围内,由居民所具有的生产、生活的客观条件以及需求感知等因素共同作用而产生的个体对自身生命、健康存在与发展状况的中性心理体验,是人脑对所处客观世界的主观反映[11]。

国外对居住安全问题的研究起步早,研究内容较为系统。从其研究内容上看主要分为三类:一是对居住区空间结构与安全问题的研究,即研究不安全事件或不同类型犯罪发生的空间。如肖(C.R.shaw)等对芝加哥少年犯罪事件进行了空间研究,结合Burgess的都市同心圆模式,研究发现犯罪率高的地方靠近城市中心区过渡带的贫民窟,在不安全事件高发区,犯罪率与居住者身份的转换关系不大[12]。二是有关建筑环境与居住区安全问题的研究,该类研究主要说明良好物质环境的建设可以减少不安全事件的发生,研究社会环境与居民安全感之间的关系[13]。CPTED理论(通过环境预防犯罪)所倡导的理念就是通过物质环境的设计来预防不安全事件的发生;O.Newman提出了可防御空间(defensible space)理论,从领域感(territoriality)、自然监视(natural surveillance)、意象(image)、周围环境(milieu)探讨环境与社区犯罪之间的关系[14]。三是关于不同居民群体安全问题的研究,主要从性别、年龄、种族等社会属性角度研究不同社会群体主观安全感的差异。

国内关于居住安全感的研究起步晚,研究视角单一。早期的研究主要从公共安全角度进行探索[15],主要涉及影响居住安全的因素和居民安全感现状的调查[16],缺乏对居住环境的研究。目前,虽有相关研究从文化教育、城市规划、综合减灾等方面对居住安全进行探索[17-19],但相关研究侧重于居住安全性评价指标体系构建[18]和案例地居住安全治理研究[19],较少出现对影响居住安全的单一因素深入分析。相关研究多是公安部门的应用型课题,多从社会治安、防治犯罪的角度出发,在村落尺度上从空间形态的角度进行研究则少有涉及。

国外对居民居住安全感的研究已从早期侧重于居住环境转向关注不同社会属性的居民居住安全感的差异。国内居住安全性的研究起步晚,其研究内容基本集中在居民安全性评价指标体系构建和居民居住安全感现状调查,缺乏单一要素的深入分析。从研究方法上看,主要通过问卷调查分析居民主观安全感,用定量方法从空间角度进行分析较少见。研究尺度上对社区等小尺度上的居民安全感很少涉及,且研究中从人本主义视角对居民主观感受的关注度也不够。基于此,文章从居住空间的角度出发,在分析珠村居住空间形态的基础上探讨村落空间形态对居民居住安全感的影响,试图在村落空间形态和居民空间认知之间建立更广泛的联系。

2 研究设计

2.1 案例地介绍

珠村位于广州市天河区,是一个典型的城中村(图1)。受私房出租利益的驱动,社区内缺乏统一规划,违规建筑大量存在,空间结构具有明显的“自组织性”。近年来,在旧村周围交通便利处出现了新的居民区,新区城市肌理整齐划一,旧村内部多狭长弯曲的巷道,新、旧村村落空间形态差异明显,具有明显不同的居住形态。其次,珠村村民主要由潘、钟二姓组成,其中潘姓有11个房支,钟姓有2个房支,每个房支占据一片领地,形成13个居住生活组团,并组成上社、中社、下社三大组团[20]。传统珠村是一个以血缘为纽带的宗族社区,人员较为单一,是一个没有“陌生人”的传统社会,近年来随着城市的发展,外来流动人口大量集中,村落形态也在发生着变化,各种社会治安问题不断出现,居民整体居住环境受到巨大冲击。作为案例地,其具有典型性。

图1 珠村在广州的区位示意图Fig.1 The location of Zhucun village in Guangzhou City

2.2 研究方法

本研究在形态方面采用空间句法的分析方法。空间句法作为一种能够有效量化空间、深入发掘空间形态深层规律的理论工具,近年来开始广泛应用于传统村落的空间研究中[6],句法中整合度和可理解度是分析村落空间形态的关键[21],整合度反映了局部空间与系统其他所有空间之间的联系与可达程度,全局整合度表示局部空间与系统所有空间的联系程度;局部整合度则表示局部空间与附近几步空间节点间的联系程度。整合度值越大,则空间可达性越强,空间越整合;整合度值越小,则空间越分离或离散。可理解度是用来衡量局部空间结构对于认知整体空间结构的有益引导程度,可理解度越高,意味着空间越容易被认知[22]。在采用空间句法对珠村村落空间形态结构分析的基础上,选取珠村村落中两种不同居住形态的居住点,结合问卷和深度访谈资料,探究村落空间形态与居民居住安全感之间的关系。

实地调研共分2次,第1次主要测绘出珠村最新的物质空间分布图,包括建筑分布、街巷网络、村落边界、水网脉络以及公共空间分布等,并试图实地记录珠村近3年治安案件的类型及案件发生的具体地点。第2次调研主要是问卷调查和访谈。问卷题目设计大部分采用李克特的5点尺度,问卷共发放61份,有效问卷56份,有效率91.8%,考虑到珠村人口结构的现状,问卷的发放对外来人口和年轻人适当倾斜。访谈主要了解珠村两种典型居住形态类型对居民的真实体验,其中每种居住类型受访者的属性尽量考虑到世居居民与租客在性别、年龄等方面的差异性,最终获得有效访谈资料19份。

3 村落空间形态对居住安全感的影响

3.1 珠村村落空间形态

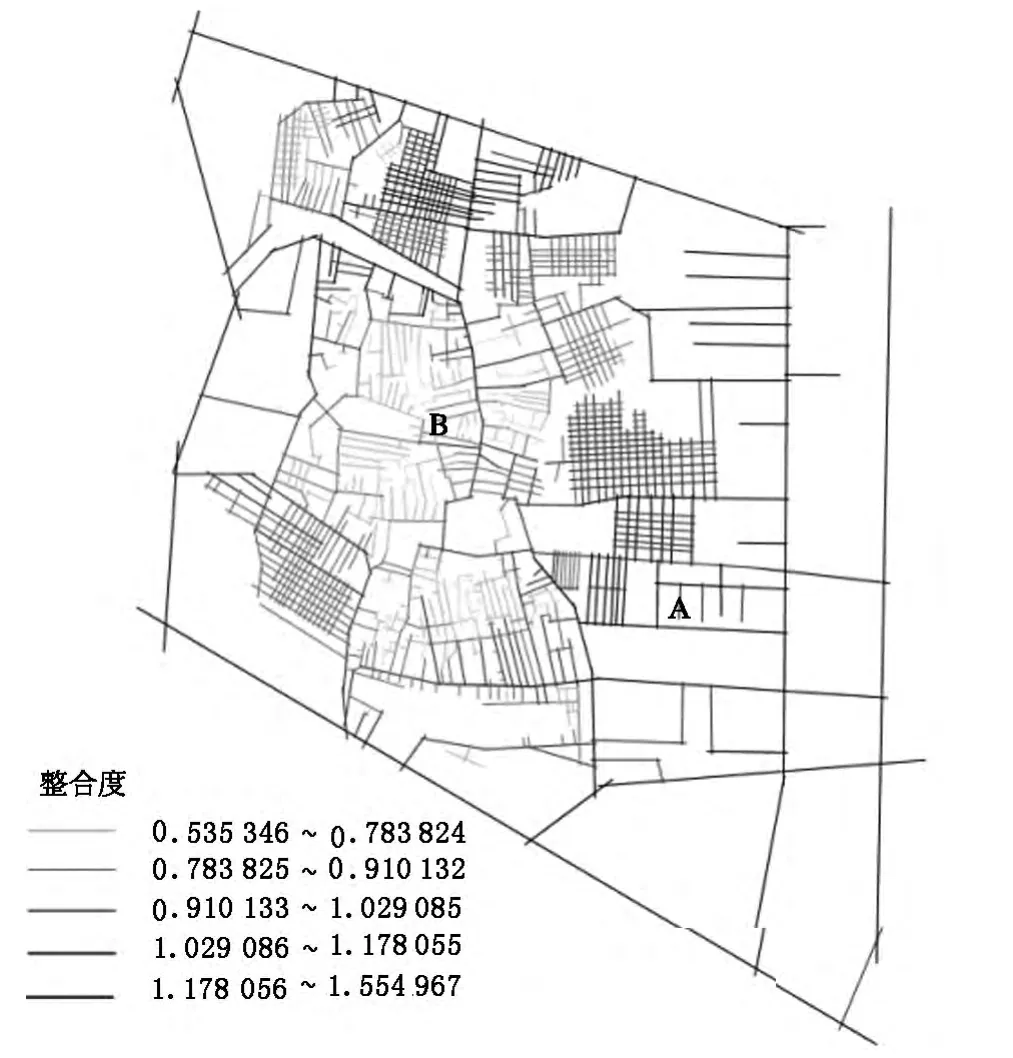

首先,珠村原包括珠村、岐山村、大淋村共3个自然村,建国后随着行政管辖的调整和征地的不断进行,其地理范围不断缩小。现在的珠村主要是指黄村大道西侧、中山大道中南侧、珠吉路东侧、广园快速路北侧所围成的区域。珠村村落形态的演变更替是在自然因素与社会因素的相互作用下实现的。一般来说,自然村落形态演变可以归纳为:无序自由形式向有序过渡;有序的几何网络向自由形态发展;分别由前两者形态向中间发展[23]。从珠村的轴线地图中可以看出珠村属于第三种(图2)。其村落空间形态可分为明显的三部分:第一部分是轴线图中的黑色区域,其轴线短而密,以不规则的短线为主,此部分主要是珠村的旧村落,受出租房利益的驱动,楼层不断加高,空间不断压缩,导致街道狭长、弯曲,通行能力极差;第二部分是轴线图中灰色区域,轴线整齐划一,以规整的密集轴线为主,该部分主要是珠村在20世纪80年代后期修建的新村住宅区,主要分布在珠村旧村的外围,房屋建设规整、间距大;第三部分主要是图中浅灰色区域,也是受城市化影响较大的地区,该类轴线主要覆盖了村落的高级住宅、仓库、工厂、学校、公园广场等大尺度空间,道路宽敞,交通等基础设施直接与城市对接,通达性高。可见,珠村村落形态是一个“重写本”,由内到外是由旧村传统型向社区住宅型再到城市现代型的逐渐过渡。

图2 珠村村落轴线形态Fig.2 The axis form of Zhucun village

其次,珠村全局整合度的平均值为0.945,最小值为0.535,最大值为1.555,整合度值由内向外逐渐增大,呈现外围空间可达性高、内部空间可达性低的特点,即人们易于到达村落的外部,而难于深入村落的内部。村落外围受城市化影响大的区域,大部分整合度值在1.250以上,具有较好的通达性,村落外围交通与城市实现了良好衔接。村落形态呈现对外开放对内封闭的特征,即传统防卫型村落和外部开放型社区(图3)。

图3 珠村村落空间整合度图Fig.3 The space integration of Zhucun village

3.2 空间组构下的两种居住形态

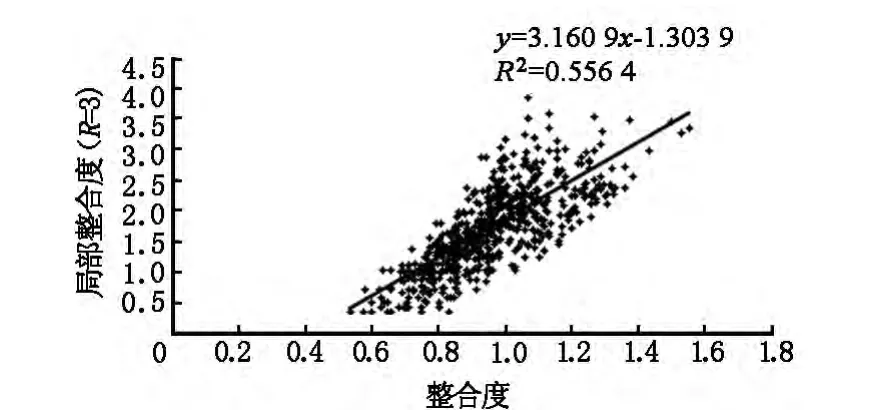

珠村村落的空间存在“临街开放式”和“巷道封闭式”两种特征明显的居住形态。珠村村落可理解度R2为0.556,且随着整合度的增加相关性逐渐减弱(图4)。即空间整合度越高其拟合曲线越发散,表示珠村内部空间结构封闭且较为均一,外部村落空间结构开放且与内部差异较大,内部为“巷道封闭式”住宅(图3中B类型),轴线特征短而乱,空间狭小,巷道弯曲狭长;村落外部为“临街开放式”住宅(图3中A类型),轴线特征整齐划一,空间可视性较高,符合句法理论中“线性整合下的边际分离”特征,借鉴相关研究[24],在珠村案例中选择整合度值小于0.910的住区为“巷道封闭式”,整合度值大于1.170的住区为“临街开放式”。珠村整体作为一个传统村落,旧村村落防卫功能较强,其内部社区可理解度较高,对外部访客而言可理解性较差,这同时也符合珠村由13个相对独立的分社组成的社会结构,各社内部联系密切,交流方便,各社之间及整体之间可理解性低。

图4 珠村全局整合度和局部整合度(R=3)的相关性(可理解度R2)Fig.4 The correlation of global integration and local integration(R2)of Zhucun village

3.3 村落空间形态对居民居住安全感的影响

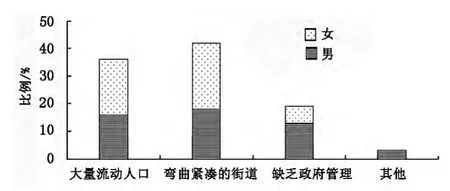

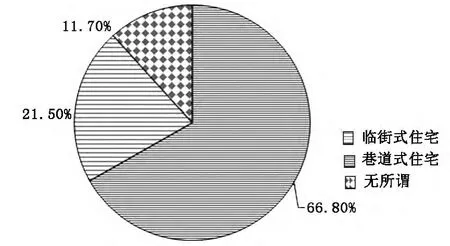

(1)珠村居民整体居住安全感不高,与其众多短小狭长、弯曲昏暗的巷道空间形态密切相关。珠村在由传统农业乡村向高速流动的现代化都市转变过程中,村落形态发生着重构。其弯曲、狭长的街道是影响居民居住安全感的重要因素。大部分珠村居民认为影响居住安全的首要因素是弯曲的街道。当人进入拥挤、弯曲的街道时,视线的不通,周围环境的封闭、围堵无疑产生恐惧感,同时,无序的居住空间结构造成社会互动低,形成较疏离的人际关系,守望相助的意愿以及社会互助降低,增加居民或进入者对于周围不安全事件发生的担忧与恐慌(图5)。因此,对于多数居民而言,只考虑居住安全时,大部分居民倾向于选择临街式住区(图6)。如访谈对象A(租客,30岁)所说:“当然住在外面安全了,里面(巷道式住区)弯弯曲曲的,挺怕人的,晚上我都不敢走进去,怎么会愿意住那里啊。”

图5 影响珠村居民居住安全感的因素Fig.5 The influencing factors of residents’living security in Zhucun village

图6 珠村居民3种居住类型的选择倾向Fig.6 The choice of three types of living for security in Zhucun village

(2)居民居住安全感临街开放式住区高于巷道封闭式住区,且差距显著。空间句法理论认为出行人流是空间利用的主要形式,而空间形态组构极大影响出行人流,临街开放式住区(类型A)位于村落整合度较高的位置,整合度高意味着空间被较多的人流所利用,行人与多个路人可以保持着目光接触,从而提升周边环境的安全感。整合度高的区域通常可理解度也较高,对周边环境的把控能力也较强,这两者使得环境中共存人群产生了“同舟共济”心理,把自然人流当作一种“自然监督”。因此,临街式开放住区在空间组构的影响下,空间本身就是一种重要的社会监督资源。如访谈对象E(租客,23岁)和G(世居者,55岁)所说:“我之前住过里面的,晚上都不敢出来,路窄人也少,外面的话人多些,坏人不敢怎么样,有的话你一喊大家都看得到,不会那么怕啊。”“现在这地方到处都建了房子,路都没了,要是有火灾啊病了的话,车子都进不来……这里没有以前好了。”

在巷道式住区,视线平均长度10 m左右,比临街式短得多,巷道宽1 m左右。其可视空间内行人共存的概率也较小。住区中行人大部分时间都是单独行走,由于空间中偶遇共存的人较少,加之视线短,这就意味着大多数碰到的人都会突然出现,几乎没有时间对突然出现的人做出反应和适当的行为,缺乏临街式住区“自然监视”的社会资源和对开阔视线的掌控能力。同时,人们对于周边环境安全与否的判断在很大程度上取决于对周边事物的感知和控制能力,巷道式住区,街道弯曲、杂物错乱,人们日常活动空间较小[25],极大地影响了人们对周边环境的认知与判断。临街式住区对周边环境安全的满意程度普遍高于巷道式。巷道式住区的空间形态不仅为不安全事件的发展提供了潜在的环境条件,也增加了居民对不安全事件的预估与担忧。

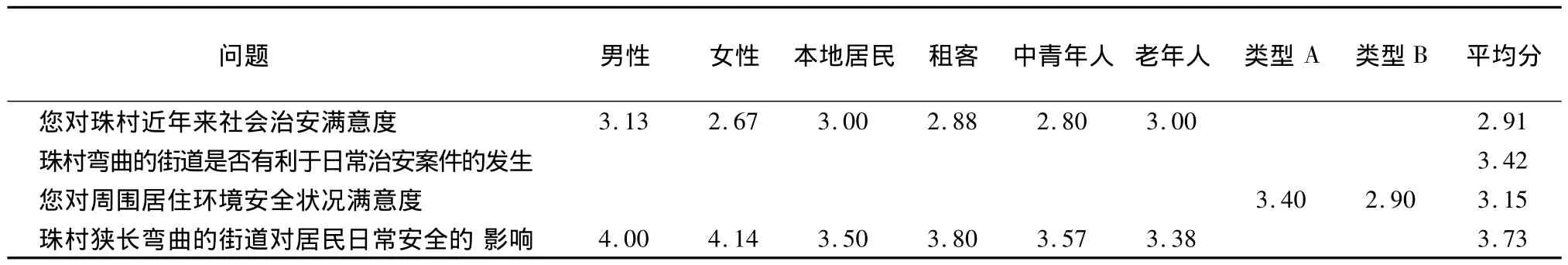

(3)村落空间形态对居民居住安全感的影响因居民社会属性的不同差异较明显。珠村作为一个“后城中村”,其居民整体安全感不高,五级量表中问题1和3的平均得分仅2.91和3.15,男性安全感(3.13)普遍高于女性(2.67),本地与外地居民、中青年与老年人之间则无明显差异。就性别而言,珠村内部杂乱无序的空间形态对女性安全感的影响较男性大(表1)。如访谈对象J(世居者,48岁)所说:“我觉得都还好啦,住了几十年,七社的人差不多都认得……租房子的话我就只租给那些看着老实的人,其他的人我一般不租。”

相关研究表明不同使用者的空间认知模式存在差异,本地居民能够更加容易认知村落深层次的空间格局[6]。即村落空间形态影响外来人口对村落空间的认知进而影响外来人口对整体和局部空间环境的感知能力,降低其对周围环境的安全感;另外,村落空间形态对中青年的影响大于老年人,居民对周围环境的安全感随着社区居民的交流、接触会增强[26]。老年人对整个村落的空间认知和邻里关系较为熟悉,而对于中青年人,尤其是外来租住者,这种杂乱无章的居住空间形态极大地影响了人们日常的邻里交往,珠村传统村落的“熟人社会”被大量流动的人口所代替,无序的邻里结构增加居民的恐惧感。因此,就居住安全感而言,村落居住空间形态结构对外来年轻女性的影响较大。

表1 部分问卷问题李克特(Likert)五级量表得分Tab.1 The score of the partial questionnaire questions by Likert magnitude scale

4 结论与讨论

聚落是人类社会发展到一定阶段的产物,居住安全是构建和谐社区的重要前提,传统上有关居住安全的研究,忽视了村落及村落空间形态的研究,只有对单一影响要素深入分析才能从整体上更好地揭示各要素间的关系。运用空间句法在定量分析村落空间形态的基础上,探讨了物质空间形态对居民居住安全感的影响,不仅为探讨居民居住安全感提供了新的视角,进一步推进了村落形态与居民空间认知之间的关联,同时也为城市化进程中传统村落形态的演变、物质景观的更替与保护提供有益的启示。

珠村作为一个“重写本”,在由传统村落向城市社区过渡中,其所包含的社会信息可以通过形态或空间组构得到清晰的阐释。村落空间形态不仅影响人们的空间认知[6],更在空间认知的基础上影响居民对周围环境安全状况的感知。两种不同形态的居住社区,由空间形态本身所造成的组构差异,形成了不同人流的偶遇与共存模式,虽然共存人群无法形成真实的社区,但却有着社区的功能,形成了一个“虚拟社区”,在这个社区中即使没有形成互动交往,共存的模式也是一种社会资源。“自然监视”所形成的“虚拟社区”是村落空间形态影响居民居住安全的内在机制。

村落形态在由内聚型、防守型向开放型转变过程中,村落安全规则在很大程度上依赖于陌生人的出现与居民的进出,因此,“自然监视”所形成的“虚拟社区”比O.Newman[14]的“可防御性空间”(defensible space)复杂得多,需要以人与人交流为基础的动态空间概念来代替静态的空间概念。在“可防御性空间”概念中“居民”是静止的,在他们的住宅中,通过设计把自己放在一个方便对户外空间加以监督、发现和制止危险的位置。而事实上陌生人构成的自然人流本身对空间就能起自然的监督作用,而这个规则正是依赖于村落空间形态组构的差异。因此,在村落空间形态变迁与物质景观改造中,空间形态本身对于居民日常生活与感知至关重要,共存与共同感所形成的“虚拟社区”是一种社会资源,是空间设计的重要部分。在未来城市物质景观更替和建筑空间设计中,空间的设计既要符合基本的设计理念又要发挥空间本身的作用,尽可能避免安全“死角”,通过空间形态结构的优化增加空间中行人相遇与交流的机会,以最大限度发挥“自然监视”的效应,让空间本身发挥预防不安全事件的作用。

[1]张京祥,胡毅,孙东琪.空间生产视角下的城中村物质空间与社会变迁——南京市江东村的实证研究[J].人文地理,2014,29(2):1-7.

[2]仝德,冯长春,邓金杰.城中村空间形态的演化特征及原因——以深圳特区为例[J].地理研究,2011,30(3):437-446.

[3]薛德升,黄耿志.管制之外的“管制”:城中村非正规部门的空间集聚与生存状态——以广州市下渡村为例[J].地理研究,2008,27(6):1390-1398.

[4]孙平军,修春亮.中国城市空间扩展研究进展[J].地域研究与开发,2014,33(4):46-52.

[5]顾朝林,熊江波.简论城市边缘区研究[J].地理研究,1989,8(9):95-99.

[6]陶伟,陈红叶,林杰勇.句法视角下广州传统村落空间形态及认知研究[J].地理学报,2013,68(2):209-218.

[7]汪丽,李九全.西安城中村改造中流动人口的空间剥夺——基于网络文本的分析[J].地域研究与开发,2014,33(4):148-152.

[8]朱竑,郭春兰.本土化与全球化在村落演化中的响应——深圳老福音村的死与生[J].地理学报,2009,64(8):967-978.

[9]陶伟,陈慧灵,蔡水清.岭南传统民俗节庆重构对居民地方依恋的影响——以广州珠村乞巧节为例[J].地理学报,2014,69(4):553-565.

[10]朱竑,钱俊希,吕旭萍.城市空间变迁背景下的地方感知与身份认同研究——以广州小洲村为例[J].地理科学,2012,32(1):18-24.

[11]高星.安全社区中居民安全感测量方法研究[J].中国安全科学学报,2011,21(9):152-158.

[12]胡乃彦.对低生活成本住区街道的空间句法研究[C]//中国城市规划学会.转型与重构:2011中国城市规划年会论文集.南京:东南大学出版社,2011.

[13]Scarborough B K,Like-Haislip T Z,Novak K J,et al.Assessing the Relationship between Individual Characteristics,Neighborhood Context,and Fear of Crime[J].Journal of Criminal Justice,2010,38(4):819-826.

[14]Newman O.Defensible Space:A New Physical Planning Tool for Urban Revitalization[J].Journal of the American Association,1995,61(2):149-155.

[15]李培林.巨变:村落的终结——都市里的村庄研究[J].中国社会科学,2002(1):168-179.

[16]公安部“公众安全感指标研究与评价”课题组.中国公众安全感现状调查及分析[J].社会学研究,1989(6):17-22.

[17]李业锦,朱红.北京社会治安公共安全空间结构及其影响机制——以城市110警情为例[J].地理研究,2013,32(5):870-880.

[18]张文忠.城市内部居住环境评价的指标体系和方法[J].地理科学,2007,27(1):17-23.

[19]郑艳芳,沈斐敏,陈伯辉.福州市居民安全素质调查及分析[J].安全与环境工程,2005,12(3):84-86.

[20]郑力鹏,王育武,郭祥,等.广州珠村人居环境调查与改善研究[J].华南理工大学学报:社会科学版,2004,6(2):59-61.

[21]Hillier B,Hanson J.The Social Logic of Space[M].London:Cambridge University Press,1984.

[22]Hanson J.Decoding Homes and Houses[M].London:Cambridge University Press,2003.

[23]段进,龚恺,陈晓东,等.空间研究1:世界文化遗产西递古村落空间解析[M].南京:东南大学出版社,2006.

[24]Hillier B.Space is the Machine:A Configurational Theory of Architecture[M].London:Cambridge University Press,1996.

[25]张艳,柴彦威,郭文伯.北京城市居民日常活动空间的社区分异[J].地域研究与开发,2014,33(5):65-71.

[26]Lund H.Pedestrian Environments and Sense of Community[J].Journal of Planning Education and Research,2002,21(3):301-312.