隋代的文学活动及文人别集的流存情况

2015-04-15于英丽福建师范大学文学院福建福州350007

于英丽(福建师范大学文学院,福建福州 350007)

隋代的文学活动及文人别集的流存情况

于英丽

(福建师范大学文学院,福建福州350007)

摘要:隋代出现了宴饮赋诗、应制酬唱、编纂总集类书等一系列文学活动,对文学的发展有积极的促进作用,使这一短暂的王朝留下了相对丰富的作品。隋文人著述甚丰,然在后世的流传过程中散佚严重。梳理史志、总集等相关资料,可以考察隋文人别集的流传保存情况。

关键词:隋代;文学活动;别集

公元581年,杨坚建立隋朝,是为隋文帝。立国之后,他励精图治,除旧布新,开皇年间出现了“君子咸乐其生,小人各安其业,强无陵弱,众不暴寡,人物殷阜,朝野欢娱”[1]的治世局面,为南北民族与文化融合提供了契机。杨坚本人虽“不悦诗书”,但对文学的发展也颇为关注,对有声望的文人很推重,尤其是对由北朝入隋的文人如薛道衡、李德林等非常赏识。由南朝入隋的文人虽多居闲职,也基本有着平稳的生活状态。这些由南北朝过渡而来的文人,积极投入到新朝的文化建设和文学创作中,隋代前期文学的创作局面由此打开。

开皇前期,文帝发起了一次自上而下的文体改革活动。这次文学活动史料记载极少,现存隋代文人著作中也仅有李谔的《上书正文体》[2]一文对此次文体改革的宗旨、内容、效果做了记述。据李谔此文可知,为“屏黜轻浮,遏止华伪”,文帝普诏天下,“公私文翰,并宜实录”,甚至不惜动用行政处罚的手段加以干预,旨在为文坛树立重实用、尚教化的创作观念。这次文体改革活动对扭转齐、梁以来的浮华文风有一定的积极意义,但由于忽视了文学的艺术特质,结果并不尽如人意。

开皇年间的另一次重要文学活动是由陆法言等人发起的音韵大讨论,当时的重要文人薛道衡、魏澹、卢思道、李若、辛徳源、颜之推、刘臻、萧该等都参与了讨论。他们“论南北是非,古今通塞”[3],为此后《切韵》的成书做了有利的准备。此次讨论是隋代音韵学发展中的一件大事,对当时及以后的文学创作都有深远的意义。

隋代有据可征的其他文学活动大多是以炀帝杨广为中心而展开的。杨广仁寿四年(604)七月即帝位,在位十四年。杨广的历史功过后世多有争议,但他的文学成就及其对隋代文化、文学发展的推动作用却不可否认。

出生在北地的杨广,对南方文化颇为热衷。开皇十年(590)他出任扬州总管,镇守江都,到开皇十九年(599)离开江都,其间经历了近十个年头。这是杨广直接接触南方文化的时期。史载他不仅学习庾信体,还“言习吴音”[4],力求消除南北方言不同所造成的交流不便。他称赞江东“衣冠人物”:“自平陈之后,硕学通儒,文人才子,莫非彼至”。[5]他广揽文士,其中多为南方人,如柳顾言、诸葛颍、虞世基、虞世南、王胄等,他们围绕在杨广周围进行文学活动与文学创作。由梁入隋的柳顾言很受杨广赏识,是晋王府学士集团的中坚人物,“王以师友处之,每有文什,必令其润色,然后示人”[6],直接影响着杨广的诗文创作。这些文士入隋前就曾受到梁、陈或北齐、北周帝王、贵族的礼遇,扮演过侍从文人的角色,并有过宴饮赋诗、应制酬唱的创作经验。入隋后亦积极参与文学活动与文学创作,在隋代文坛较为活跃。

南北朝以来兴盛的宴饮赋诗、应制酬唱等活动依然是隋代宫廷文学活动的主要形式。现存隋诗中存有许多杨广与身边文人唱和的诗篇,亦可反映出当时宫廷文学酬唱活动的兴盛。如虞世基入隋后深受杨广礼遇,他的诗多为奉和杨广之作。诸葛颍是当时典型的侍从文人,深得杨广喜欢,“炀帝即位,迁著作郎,甚见亲幸。出入卧内,帝每赐之曲宴,辄与皇后嫔御连席共榻”[7]。杨广有《赐诸葛颍》诗,赞其才学。诸葛颍现存诗六首,全是奉和应制诗,其《銮驾北巡记》、《幸江都道里记》记述的即是杨广即位后的巡幸活动。

除了宴饮酬唱活动外,编撰总集、类书等也是隋代重要的文学活动形式。早在开皇元年(581),彦琮与当时著名文人陆彦师、薛道衡、刘善经、孙万寿等共同编撰了佛教典籍《内典文会集》。[8]开皇三年,秘书监牛弘上表请求遣人搜访、校写异书。当时所得异书,大多纸墨不精,书写拙恶,“于是总集编次,存为古本。召天下工书之士,京兆韦霈、南阳杜頵等,于秘书内补续残缺,为正副二本,藏于宫中,其余以实秘书内、外之阁,凡三万余卷”[9]。统一后的隋朝经籍因此大备。

炀帝杨广在做扬州总管时,曾组织百余名学士修撰书籍。即位后,修撰未尝停止,“自经术、文章、兵、农、地理、医、卜、释、道乃至蒱博、鹰狗,皆为新书,无不精洽,共成三十一部,万七千余卷。”[10]许多文人都参与过这样的编撰活动:大业初年,虞绰奉诏与虞世南、庾自直等人撰《长洲玉镜》等十余部类书[11];虞世南等四十人编选的《文章总集》有五千卷之多[12];许善心与崔祖璿在炀帝授意下撰集类书《灵异记》十卷。崔赜大业五年“受诏与诸儒撰《区宇图志》二百五十卷,奏之。帝不善之,更令虞世基、许善心衍为六百卷。”[13]而虞世南的《北堂书钞》也是在隋为秘书郎时所编。[14]

隋代官方还对当时的书籍目录进行编次,辑成《开皇四年四部目录》、《开皇八年四部书目录》、《隋大业正御书目录》等书籍。这些目录不仅为查阅图书提供了方便,还成为贞观史臣编纂《隋书·经籍志》的重要参考资料。

书籍的增多对文化的普及、传播有积极的意义,且许多类书汇集了南北方的文学成果,为当时读书人提供了更多阅读和研究的资料。

一系列的文学活动尤其是以帝王为中心的文学活动,为隋代文学的发展营造了积极的创作氛围,也为文人们展示、切磋文学才艺提供了良机,激发了他们创作的热情,留下了较为丰富的作品。据《隋书》所载,隋代文人著述甚丰,至初唐时许多文人的集子尚可寻见。

然隋代自立国后,政治上依然潜藏着许多不安定因素。就在杨广刚即位之后,汉王杨谅即发动叛乱,此后又有杨玄感、窦建德、李密等叛乱。许多文人被牵涉在动乱的政局内,丧命者很多,如王頍、尹式因助杨谅谋反,兵败自杀;虞绰、王胄、潘徽等因与杨玄感私交甚密,玄感败后坐罪至死;孔德绍在窦建德事败后被杀,刘斌也因窦建德事“亡归突厥,不知所终”[15]。大业末年的江都叛乱中,虞世基、许善心等人与杨广一起被宇文化及所杀。这些动乱造成了文人命运的多舛和颠沛流离,其文学作品亦可能因此散佚或没有机会结集行世。且自隋之后,书籍的散佚颇为严重,经历了几次大的厄运:

隋炀帝在江都,把内府藏书携去,炀帝死,书亦散佚无逸,这可以算是一厄。安史之乱,长安残破,唐代藏书焚毁一空,这可以算是一厄。及黄巢作乱,到处焚杀,所过之处,几于寸草不留,天下文献丧失大半,这亦算是一厄。以下历宋、元、明到清,每代都有内乱,而且每经一次内乱,天府藏书必遭一次浩劫,费了许多工夫所聚集的抄本孤本,扫荡得干干净净。[16]

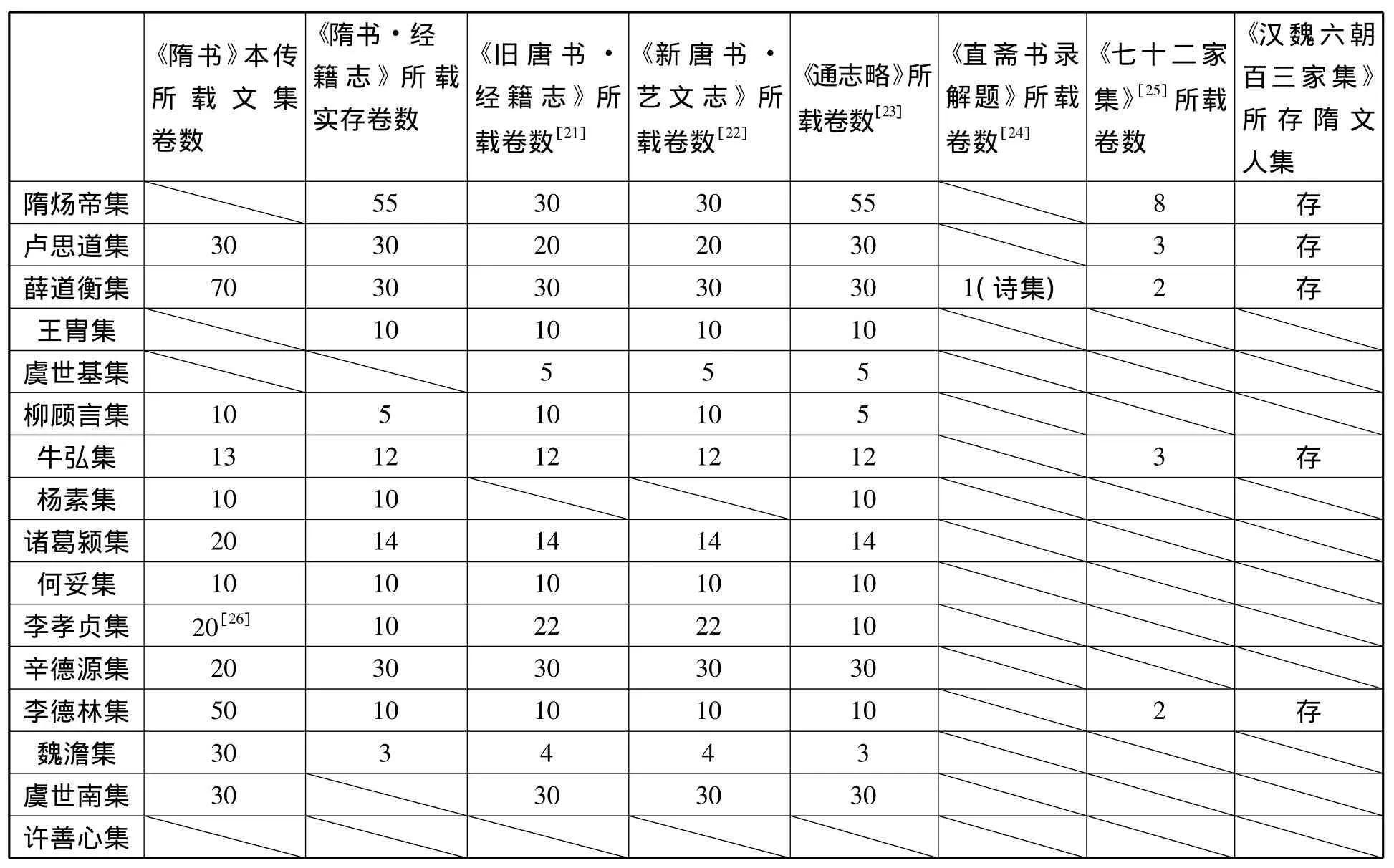

可见,隋亡之后,书籍在流传过程中历经浩劫,损佚严重,虽不见得所有抄本、孤本被“扫荡得干干净净”,但一些珍贵的本子或失传、或被割裂杂凑、伪造重抄的现象定然不少。隋代的文集在流传过程中也面临这样的惨况,如当时较有名望的李德林,《隋书》载其所撰文集八十卷,因遭乱亡失,“见五十卷行于世”[17]。而张溥所辑《李德林集》只载其文15篇,诗歌6首[18],与《隋书》所记相差甚远。另一文人孙万寿,《隋书》本传言其有集十卷行于世,然今仅存诗9首。更有甚者,庾自直的诗歌曾被隋炀帝赞为“意密理新”[19],并把他与虞世基、王胄相提并论,《隋书》本传谓其“于五言诗尤善”,“有文集十卷行于世”[20],今仅存诗1首。笔者梳理隋代以后的重要史书、通志、总集等文献,对隋代几个重要文人的文集在流传过程中的保存与散佚情况进行粗略地统计(见表1),即可看出这些文集的现存情况。

表1 :隋文人别集流存情况表

从上表可见,隋代文人的集子到宋代时已在天灾人祸的摧残下多有散失。郑樵《通志略》所载卷数较多,然《通志略》多沿袭其他史书的说法,其所录文集卷数未必就是当时所存的实际卷数。比如薛道衡的文集,《隋书》本传记载有七十卷之多,至初唐时实存卷数尚有三十卷。上官仪《为李秘书上祖集表》一文中,曾提到薛道衡、卢思道文集“久蒙宸照”[27],亦可证初唐时薛道衡文集尚存。至宋代,私人所能见到的隋代文人别集已极少。宋人陈振孙《直斋书录解题》所载隋人别集,仅见《薛道衡集》一卷。“大抵隋以前文集,存全者亡几,多好事者于类书中钞出,以备家数也。”[28]而《宋史·艺文志》,竟未录隋代文人别集。明代张溥等人搜集六朝文集时,从史书、总集、类书、佛教典籍等文献中辑录隋代文人作品而编成别集的也只有五种。

在一些地方志中,也有一些隋代文人别集的记载,然所记卷数多摘自隋唐正史,其实修编方志时这些别集所存已多不全。如嘉靖《陕西通志》[29]载《隋炀帝集》五十五卷,《杨素集》十卷,《何妥集》十卷,《辛德源集》三十卷,《牛弘集》十二卷;雍正《山西通志》[30]载《薛道衡集》三十卷,《柳顾言集》十卷,《王頍集》十卷。这些方志所载隋人文集的卷数,多与《隋书》、《唐书》中所记相同,盖转摘自正史,编撰者未必见到原书。之所以摘录,盖为炫示各地文学由古以来的繁盛而已。

就隋代三十八年的历史来看,当时的文人依然很努力地进行创作,为这个短暂的王朝留下了相对丰富的作品。可惜由于各种原因,这些作品在后世流传过程中出现严重散佚。如今,许多文人作品只能散见于正史的零星记载、笔记的摘录以及总集、类书中的辑录了。这给隋代文学的研究造成了不小的障碍。目前所存张溥辑录的《隋炀帝集》、《卢思道集》、《薛道衡集》、《牛弘集》、《李德林集》是较为完整的五种隋代文人别集,为相对全面地考察这五人的文学创作情况提供了宝贵资料。另外,清人严可均辑有《全隋文》[31],搜罗丰富,共三十六卷,收隋文六百七十篇;韩理洲《全隋文补遗》[32]收文七百五十篇。逯钦立所辑《隋诗》[33]收诗近四百五十首;丁福保《全隋诗》[34]收诗四百五十多首,都是研究隋代文学的必要资料。

注释:

[1][2][4][6][7][9][11][13][15][17][19][20]魏征、令狐德棻:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第55,1544,625,1423,1734,908,1739,1757,1749,1208,1741,1742页。

[3]陆法言:《切韵序》,洪诚:《中国历代语言文字学文选》,南京:江苏人民出版社,1982年,第162页。

[5][31]严可均:《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1958年,第4043,4015-4237页。

[8]道宣:《续高僧传》卷二,上海:上海古籍出版社,1991年。

[10]司马光:《资治通鉴》,邬国义校点,上海:上海古籍出版社,1997年,第1654页。

[12]王应麟:《玉海》,南京:江苏古籍出版社、上海:上海书店联合出版,1987年,第1019页。

[14]虞世南“大业初,累授秘书郎”(《旧唐书·虞世南传》)。《北堂书钞》乃其在隋为秘书郎时所作,此说自唐以来,已有诸多载述,如:唐代刘餗《隋唐嘉话》卷中曰:“虞公之为秘书,于省后堂集群书中事可为文用者,号为《北堂书钞》。今北堂犹存,而《书钞》盛行于代。”《四库全书总目》卷一百三十五辨之更详,认为此书是虞世南在隋时所集。今人刘跃进《中古文学文献学》一书梳理众说,亦认为《北堂书钞》为隋类书。

[16]陈引驰:《梁启超国学讲录二种》,北京:中国社会科学出版社,1997年。

[18]张溥:《汉魏六朝百三家集》卷一百一十六,(文渊阁)《四库全书》第1416册。

[21]刘昫:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年。

[22]欧阳修、宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975年。

[23]郑樵:《通志略》,上海:上海古籍出版社,1990年。

[24][28]陈振孙:《直斋书录解题》卷十九,上海:上海古籍出版社,1987年,第557,557页。

[25]张燮:《七十二家集》,《续修四库全书》第1588册,上海:上海古籍出版社,1995年。

[26]李孝贞,字元操,今存诗7首。《北史·李孝贞传》载其文集30卷,与《隋书》本传所录卷数有异,今依《隋书》所录。

[27]董诰:《全唐文》,北京:中华书局,1983年,第1583页。

[29]黄秀文、吴平:《华东师范大学图书馆藏稀见方志丛刊》第二册,北京:北京图书馆出版社,2005年,第565页。

[30]觉罗石麟、储大文:《山西通志》,(文渊阁)《四库全书》第548册,第429页。

[32]韩理洲:《全隋文补遗》,西安:三秦出版社,2004年。

[33]逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗·隋诗》,北京:中华书局,1998年。

[34]丁福保:《全汉三国晋南北朝诗·全隋诗》,北京:中华书局,1959年。

[责任编辑:陈未鹏]

作者简介:于英丽,女,山东郓城人,福建师范大学文学院副教授,博士。

收稿日期:2014-09-18

中图分类号:I206.2

文献标识码:A

文章编号:1002-3321(2015) 01-0041-04