中国南方干旱灾害风险评估

2015-04-15王莺沙莎王素萍王劲松姚玉璧

王莺,沙莎,王素萍,王劲松,姚玉璧,2

(1.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,中国气象局干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃 兰州 730020;2.甘肃省定西市气象局, 甘肃 定西 743003)

中国南方干旱灾害风险评估

王莺1,沙莎1,王素萍1,王劲松1,姚玉璧1,2

(1.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,中国气象局干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃 兰州 730020;2.甘肃省定西市气象局, 甘肃 定西 743003)

干旱灾害风险评估是灾害风险管理的关键途径。通过分析干旱灾害风险成因,从干旱灾害的致灾因子危险性、孕灾环境脆弱性、承灾体暴露性和防灾减灾能力四大因子入手,以灾害学理论为基础,构建干旱灾害风险评估模型,然后根据相关气象、地理环境和社会经济数据,在GIS平台上对中国南方地区进行了干旱灾害风险评估。得到以下结论:1)干旱致灾因子的高危险区主要位于云南省的中东部以及与四川的交界处,川西高山高原区和东部盆地的遂宁、宜宾市,以及广东东部沿海地区;2)孕灾环境的高脆弱区主要分布在云南中东部、四川东部盆地以及贵州西北部;3)承灾体的高暴露区主要位于广东东部、雷州半岛和沿海地区,广西南部以及四川盆地的大部分地区;4)防灾减灾能力较高的区域主要位于重庆西部、四川西部、云南东北部、贵州中部、广西南部以及广东中东部地区;5)干旱灾害的高风险区主要位于四川东部盆地、四川与云南交界处、云南东北大部分地区、广西西南部以及广东东北部和雷州半岛;干旱灾害的低风险区主要位于四川北部山区以及广东和广西的北部。

中国南方;干旱灾害风险;评估

干旱是人类面临的重大环境问题,是天然降水异常引起的水分短缺现象[1]。干旱灾害则是由干旱这种自然现象和人类活动共同作用的结果,是自然环境系统和社会经济系统在特定时空条件下耦合的特定产物[2]。干旱灾害作为发生频率高、影响范围广、持续时间长和造成损失大的自然灾害之一,不仅可以导致粮食减产、供水短缺和生态环境恶化,特大干旱甚至还可以引起人员死亡和朝代更迭,是制约社会可持续发展的一个重要因子。

IPCC第五次评估报告再一次肯定了全球变暖这一事实。报告指出1880-2012年全球平均温度已升高0.85℃(0.65~1.06℃),而北半球1983-2012年可能是最近1400年来气温最高的30年[3]。在这个背景下,降水年际年内变异增大,山地冰川加速退缩,区域降水和河川径流变化波动明显增大,干旱、高温等极端天气气候事件的发生频率和强度都呈增加趋势;而不断变化的气候又可能使极端天气气候事件在发生时间、频率、强度、空间范围和持续时间上产生变化,例如导致干旱的发生频率升高,不同地域、不同季节发生严重及特大干旱灾害的年份增多,甚至有可能出现连季和连年性的极端干旱气候事件[4-6]。

中国大部分地区位于季风影响气候区,季风的季节性循环和年际波动等气候特征决定了中国在本质上是一个干旱灾害频发的国家,而气候变暖使得中国的旱情不断加重[7]。据统计,1990-2008年的18年间,中国平均干旱受灾面积达2477万hm2。2000年发生了建国以来最严重的干旱灾害,中国的受灾面积达到4054万hm2,其影响超过1959-1961年的3年自然灾害。值得注意的是,近年来在我国北方干旱形式依然严峻的情况下,南方干旱出现明显的增加和加重趋势[8-10]。1951-1990年出现重大干旱事件8年中南方出现干旱的只有3年,占总事件数的37.5%;1991-2000年出现重大干旱事件5年中南方出现干旱就有3年,占总事件数的60%;而2001-2012年12年间出现重大干旱事件8年中南方均出现干旱,占总事件数的100%。2006年川渝夏秋大旱,2009-2010年云南、贵州、四川等省(区)出现秋、冬及春季连旱,2011-2012年云南出现严重连旱。在这样的背景下,中国的抗旱减灾面临的形式越来越严峻,任务越来越艰巨,因此亟需做好干旱灾害风险评估和管理工作,减轻由气候变化引起的干旱极端事件带来的负面影响。

干旱灾害风险是干旱对人类的生命健康、财产和生存环境等带来直接或间接不利影响的发生概率和程度[11-12]。干旱灾害风险评估就是对干旱灾害风险发生的强度和形式进行评定和估计,具有不确定性,评估偏重于结果,可以通过观察外表或对有关参数进行测试来完成,也可以通过分析有关原因和过程从而推导出结果。基于概率统计的评估属于观察外表的方法,系统分析方法属于推导方法。方法的选用主要基于拥有的数据资料和对干旱灾害相关知识的掌握程度来决定。潘冬梅和王建刚[13]为了解决小区域历史干旱灾情资料匮乏的问题,运用模糊数学和信息扩散理论对新疆阿勒泰地区夏旱做了风险分析。肖名忠等[14]通过Mann-Kendall趋势分析方法研究了珠江流域干旱时间演变特征,同时基于多变量Copula函数,在两种不同干旱情景下,根据两变量联合重现期及其对应的第二重现期,比较研究了珠江流域的干旱风险。曹永强等[15]采用可变模糊评价法评估了大连市农业干旱风险。康西言等[16]利用气象资料和冬小麦(Triticumaestivum)产量资料,根据自然灾害风险分析的基本原理,计算了气候干旱、作物干旱、产量灾损3种风险度,并进行了相应的风险区划。盛巧玲等[17]根据灾害系统理论,从致灾因子危险性和社会经济承灾体的易损性两方面建立重庆市伏旱危险性、易损性评价模型和伏旱灾害数学模型,通过GIS软件得到研究区干旱灾害的风险评估及区划。从以上分析可以看出,目前干旱灾害风险研究多采用基于大数定理等传统概率统计方法,且主要以区域农业为评估对象,而缺少对区域社会、经济、环境构成的复杂系统影响评估的研究,特别是针对中国南方农业的干旱风险评估研究还很薄弱。基于以上原因,本文从致灾因子危险性、孕灾环境脆弱性、承灾体暴露性和防灾减灾能力4个方面对中国南方地区农业的干旱灾害进行风险评估,并用地理信息系统方法将干旱灾害的自然属性和社会属性统一起来,实现了评估结果的空间可视化,以期为实现南方地区的科学抗旱和主动抗旱提供基础数据和理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区介绍

图1 研究区位置图Fig.1 Location of the study area

中国南方地区主要指中国东部季风区的南部,即秦岭-淮河以南、青藏高原以东的地区。选择华南(广东、广西省)和西南(贵州、云南和四川省以及重庆直辖市)为案例区来评估气候变暖背景下南方农业的干旱风险。案例区是中国典型的粮油产区,主要种植水稻(Oryzasativa)、冬小麦、春玉米(Zeamays)、油菜(Brassicanapus)、烤烟(Nicotianatabacum)、甘蔗(Saccharumsinensis)等作物[18-20]。从地形来看,该区域自东向西海拔逐渐增大,海拔落差达到6940 m(图1)。从气候条件来看,华南地区的广东和广西省主要以亚热带季风气候为主,年降水量主要分布在1300~2500 mm,年平均温度在16~24℃;西南地区的贵州省属亚热带湿润季风气候区,位于中国西南部高原山地,立体农业特征明显,1月平均气温多在3~6℃,7月平均气温一般为22~25℃,年平均降水量大多在1100~1300 mm之间;云南省属于高原季风气候区,年平均温度为5~24℃,年平均降水量为1100 mm左右;四川省西南部位于亚热带半湿润气候区,年均温12~20℃,年降水量为900~1200 mm,西北部主要以寒温带气候为主,年均温为4~12℃,年降水量为500~900 mm;重庆直辖市立体气候显著,年平均温度为16~18℃,年平均降水量为1000~1350 mm。

1.2 资料及其来源

根据干旱灾害风险系统的构成和研究目的,选用的主要数据有:1)研究区内147个站点1960-2012年的逐年和逐月降水(mm)、温度(℃)、相对湿度(%)数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn/);2)1∶400万土壤数据和1∶100万地貌数据由国家科技基础条件平台建设项目:地球系统科学数据共享平台(www.geodata.cn)提供;3)0~10 cm田间持水量和土壤萎蔫系数由中国科学院南京土壤研究所根据1979至1994年进行的第二次全国土壤调查数据制作的1∶100万中国土壤空间数据库提供;4)全国1 km网格土地利用数据(1980年代、1995年和2000年)由中国科学院资源环境科学数据中心提供;5)社会经济数据来源于《广东统计年鉴》[21]、《广西统计年鉴》[22]、《贵州统计年鉴》[23]、《云南统计年鉴》[24]、《四川统计年鉴》[25]和《重庆统计年鉴》[26]。

1.3 风险分析

干旱灾害风险分析是风险科学的核心,是干旱灾害风险评估和管理的基础。其分析原理是从干旱灾害风险系统最基本的元素着手,对各元素进行量化分析和组合,以反映干旱灾害风险的全貌。从灾害学和自然灾害风险形成机制的角度出发,将干旱灾害风险的元素分解见图2。

干旱致灾因子危险性主要与气象干旱的发生频率、强度和持续时间有关;孕灾环境脆弱性主要指干旱危险区的气候背景、植被状况、地理条件、土壤性质和水文环境;承灾体暴露性与暴露在干旱危险区的生命和财产数量有关;干旱防灾减灾能力则与干旱危险区的经济水平、抗旱资金投入、公众教育水平和社会对干旱的关注度等有关[12,27]。

1.4 参数选择

根据风险分析的结果,综合研究区的实际情况和数据获取的难易程度,选择各风险要素的评估指标。

图2 干旱灾害风险要素Fig.2 The parameters of the draught disaster risk

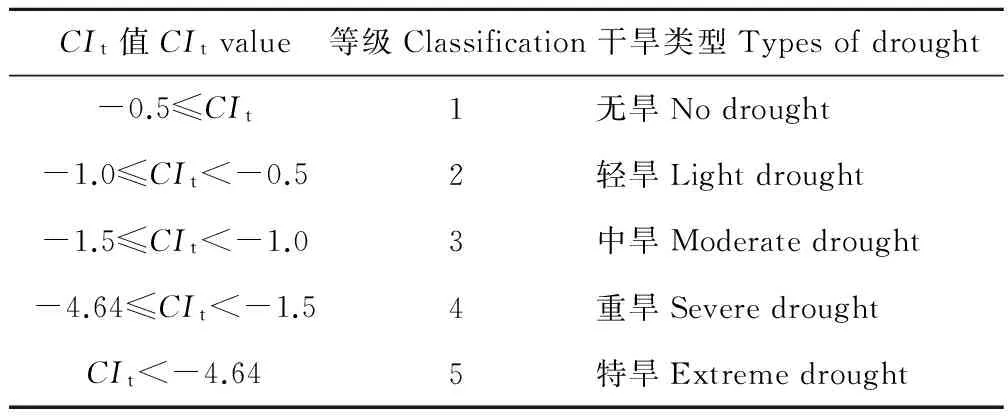

1.4.1 致灾因子危险性指标 气象干旱是指由天然降水异常引起的水分短缺现象,其评判指标有很多,主要分为单因子指标和多因子指标[28]。单因子指标所需资料比较容易获取,计算方法简单,且不涉及具体的干旱形成机理和过程,具有较强的时空适应性;多因子指标主要从水分平衡的角度出发,物理机制较为明确,但计算繁琐,对资料要求高,有些参数需要通过大量实验确定,还有些参数只能通过经验获得,从而影响了计算结果的准确性和时空适应性。近年来,综合气象干旱指数(compound index of meteorological drought,CI)在全国不同区域得到了广泛应用,相对于其他干旱指数的局限性,CI指数具有更广泛的时空适应性[29-31]。由于案例区分布面积广阔,同时考虑到南方地处热带和亚热带季风气候区,水分转换速度较快,因此本研究选择适宜于大区域气象干旱监测和历史同期气象干旱评估的月尺度综合气象干旱指数CI来表征研究区干旱灾害发生的强度和频率。CI指数的计算方法详见文献[32-33]。月尺度干旱指标(CIt)等级标准如表1所示。

表1 干旱指标(CIt)等级标准

干旱频次指的是每100年发生干旱事件的次数。计算公式如下:

(1)

式(1)中,Ni,100是100年中时间尺度为i的干旱次数,Ni是n年系列中时间尺度i的发生干旱的月份数,i为时间尺度(1,3,6和12月),n为数据系列的年份数。

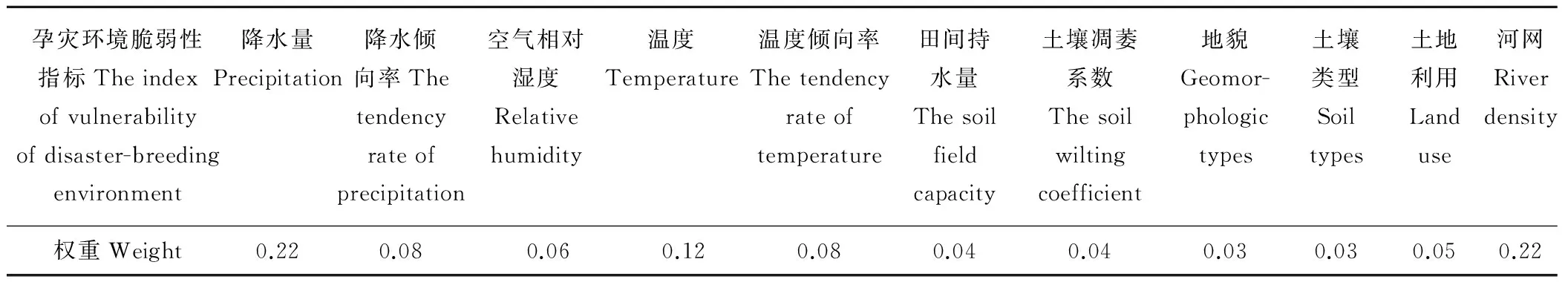

1.4.2 孕灾环境脆弱性指标 根据研究区的实际状况,选择降水量、温度、相对湿度、降水倾向率、温度倾向率、田间持水量、土壤凋萎系数、土壤类型、地貌类型、土地利用类型和河网密度来表征干旱孕灾环境的脆弱性。

1.4.3 承灾体暴露性指标 根据统计局出版的各省和直辖市的统计年鉴,分别以市和县为单位统计其行政区面积、年末总人口和农林牧渔业总产值,计算出各行政单位的人口密度和农林牧渔业总产值密度。

1.4.4 防灾减灾能力指标 根据统计局出版的各省和直辖市的统计年鉴,分别以市和县为单位选择地区生产总值、财政预算支出和农民人均纯收入作为防治减灾能力指标。

1.5 评估方法

1.5.1 指标归一化 干旱灾害风险各因素及其包含的具体指标间的量纲和数量级都不同。为了消除这种差异,使各指标间具有可比性,就需要对每个指标做归一化处理[34]。归一化出来后的指标值均位于0~1之间。计算公式如下:

Dij=(Aij-mini)/(maxi-mini)

(2)

式(2)中,Dij是j区第i个指标的规范化值;Aij是j区第i个指标值;mini和maxi是第i个指标值中的最小值和最大值。

1.5.2 加权综合评估法 加权综合评估法是目前常用到的评估方法之一,常用于对方案、决策或技术进行综合分析评价[35-36]。该方法基于每个指标对特定因子的影响程度存在差异这一假设前提,具体计算公式如下:

(3)

式(3)中,Cvj是评价因子的总值;Qvij为对于因子j的指标i(Qvij≥0);Wci为指标i的权重值(0≤Wci≤1);m为评价指标个数。

1.5.3 权重值 选用层次分析法(analytic hierarchy process, AHP)确定各因素和指标的权重值。AHP方法是由美国运筹学家萨蒂于20世纪70年代提出的,它的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上,利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化,进而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简单的决策方法。具体计算过程见文献[37]。

2 结果与分析

2.1 致灾因子危险性评估

影响干旱灾害致灾因子的变化程度越大,干旱灾害对社会经济造成损失的可能性也就越大。根据灾害学理论和加权综合评价法建立干旱灾害致灾因子危险性评估模型为:

(5)

式中,Hj为第j区干旱灾害危险性指数;hi为第i种因素的危险性指数;Qi为第i种因素的危险性权重;n为因素个数。

图3是基于CI1的中旱、重旱和特旱发生频次的空间分布图。从图中可以看出,中旱发生频次较高的地区主要位于云南和四川交界处、四川甘孜州中部、绵阳和广元市的大部分地区,以及广东省的雷州半岛;重旱发生频次较高的地区主要位于四川东北部平原、广西西南部以及广东雷州半岛和东部的梅州、潮州以及揭阳市;特旱发生频次较高的地区主要位于云南中东部的玉溪、曲靖、昆明市和红河、楚雄、文山、黔西南自治州,四川西部高原区和东部的遂宁、南充和宜宾市,以及广东省东部沿海地区。通过统计各省、直辖市不同干旱强度在1960-2012年间的发生频次可知,云南各等级的气象干旱发生频率均为最高,而广东的重旱和特旱发生频次比较低。

根据干旱灾害致灾因子危险性评估指标在干旱灾害过程中作用的大小,用AHP方法获得中旱、重旱和特旱的权重值分别为0.18,0.27和0.55,且均通过一致性检验。然后根据致灾因子危险性评估模型[公式(5)],通过ArcGIS 9.3软件的Raster Calculator模块得到致灾因子危险性Hj。最后用自然断点分级法将Hj划分为低危险区、次低危险区、中等危险区、次高危险区和高危险区。从图3中可以看到,干旱致灾因子的高危险区主要位于云南省的中东部以及与四川的交界处,四川西部高原区和东部平原的遂宁、宜宾市,以及广东东部沿海地区;四川北部、贵州、广西以及广东西北大部分地区的危险性较低。从行政区划上来看,云南省的致灾因子危险性指数最高(0.67),其次是四川(0.57)、广西(0.56)、贵州(0.55)、广东(0.54),重庆的致灾因子危险性指数最低(0.50)。

2.2 孕灾环境脆弱性评估

干旱灾害脆弱性的高低具有“放大”或“缩小”灾情的作用,同时能客观反映对干旱灾害应对、缓冲和恢复能力的差异。一般而言,孕灾环境的脆弱性越高,灾害风险就越大。降低旱灾脆弱性是减灾的主要途径,更是减灾和防灾的根本。根据灾害学理论和加权综合评价法建立干旱灾害孕灾环境脆弱性评估模型为:

(6)

式中,Sj为第j个区域孕灾环境敏感性;θi为第i种因素的敏感性指数;Qi为第i类因素的脆弱性权重;n为因素个数。

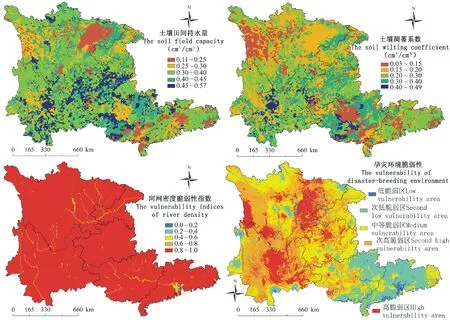

图4是孕灾环境因子及其脆弱性空间分布图。从气候环境来看,研究区平均年降水量从大到小依次为广东、广西、重庆、贵州、云南和四川,温度从高到低依次为广东、广西、重庆、云南、贵州和四川,空气相对湿度从高到低依次为重庆、贵州、广东、广西、云南和四川,三者均呈现自东南至西北逐渐减少的趋势。从年降水倾向率图中可以看出贵州、云南、重庆、广西和四川的年降水量呈减少趋势,减少速率分别为25,13,11,9,7 mm/10 a,广东呈增加趋势,增加速率为9 mm/10 a。从年平均温度倾向率图中可以看出云南的温度增加速率最高,为0.20℃/10 a,其次为四川(0.17℃/10 a)、广东(0.16℃/10 a)、广西(0.13℃/10 a)、贵州(0.10℃/10 a)和重庆(0.08℃/10 a),温度呈降低趋势的区域主要位于四川的巴中、云南的元谋和华坪以及贵州的贵阳和盘县。从地貌类型来看,丘陵主要分布在四川东部、贵州中部、云南东部以及广东和广西大部分地区;平原分布面积较少,且比较分散,主要位于四川的成都和德阳以及广东的佛山、东莞和中山市;台地主要分布在广东的雷州半岛、广西南部、四川中东部;山地主要分布在西藏高原东部边缘的四川、云南和贵州,广西和广东有部分低山分布。根据地貌中相对海拔、坡度地貌状况等因素对干旱的影响,建立地貌类型脆弱性指数。从图中可以看出地貌脆弱性程度高的区域主要位于西藏高原东部边缘以及广西和广东。从土壤类型来看,四川盆地主要为紫色土,四川西部山区为黑毡土,云南主要为红壤、赤红壤和紫色土,贵州主要为黄壤和石灰土,广东和广西主要为红壤、赤红壤和石灰土。根据不同土壤类型对干旱的影响建立土壤类型脆弱性指数,从图中可以看出四川盆地、贵州和广西中部以及广东东部的土壤脆弱性较高。从土壤属性来看,贵州和云南的土壤田间持水量和凋萎系数较高,但是四川的土壤有效水含量较高。从土地利用类型来看,广东和广西的城镇、工矿、居民用地所占比例远高于其他地区;重庆、四川、云南和贵州的耕地主要以旱地为主,广东和广西的耕地主要以水田为主;云南与四川的林地和草地面积较大;广东的水域面积较大;四川的未利用土地面积最大。通过不同土地利用类型对干旱的脆弱性程度,建立土地利用类型的干旱脆弱性指数。从图4中可知,四川盆地的土地利用脆弱性较高。从河网来看,只考虑1~3级河流,建立河流缓冲区。在平原区,1级河流的缓冲区宽度设为18 km,2级设为14 km,3级设为8 km;在山区,1级河流的缓冲区宽度设为4 km,2级为2 km,3级以下不设缓冲区。根据以上原则得到河网密度脆弱性指数,从高到低依次为贵州、云南、四川、广西、重庆和广东。

图3 基于CI1的中旱、重旱和特旱发生频次及致灾因子危险性空间分布Fig.3 Spatial distribution of the occurrence frequency of moderate drought, severe drought, extreme drought and drought hazard based on CI1

图4 孕灾环境因子及其脆弱性空间分布Fig.4 Spatial distribution of the vulnerability of disaster-breeding environment

续图4 孕灾环境因子及其脆弱性空间分布Continued Fig.4 Spatial distribution of the vulnerability of disaster-breeding environment

根据干旱灾害孕灾环境脆弱性评估指标在干旱灾害过程中作用的大小,用AHP方法获得各因素的权重值,且均通过一致性检验(表2)。然后根据孕灾环境脆弱性评估模型[公式(6)],通过ArcGIS 9.3软件的Raster Calculator模块得到孕灾环境脆弱性Sj。最后用自然断点分级法将Sj划分为低脆弱区、次低脆弱区、中等脆弱区、次高脆弱区和高脆弱区。从图3中可以看出,孕灾环境的高脆弱区主要分布在云南中东部、四川东部盆地以及贵州西北部,广西东北部以及广东省的大部分地区脆弱性较低。从行政区划来说,孕灾环境脆弱性由高到低分别为云南(0.61)、四川(0.60)、贵州(0.59)、重庆(0.58)、广西(0.57)和广东(0.54)。

表2 孕灾环境脆弱性权重

2.3 承灾体暴露性评估

暴露性分析主要考虑受干旱威胁地区承灾体的种类、范围、数量、密度、价值等。一般而言,一个地区暴露的人口数量和价值密度越多,干旱灾害风险也就越大。基于以上分析,结合研究区承灾体特点,选择人口密度和农林牧渔业总产值密度作为承灾体暴露性的评价指标。根据灾害学理论和加权综合评价法建立干旱灾害承灾体暴露性评估模型为:

(7)

式中,Vj为第j个区域承灾体暴露性;yi为第i种因素的暴露性指数;Qi为第i类因素权重;n为因素个数。

从图5中可以看出,人口密度较大的区域主要集中在广东西南部和沿海地区,四川东部盆地以及广西南部;农林牧渔业总产值密度较大的区域主要位于广东省、广西东部和南部和四川盆地。总的来说,研究区人口和经济的空间分布具有一定的相似性。

根据干旱灾害承灾体暴露性评估指标在干旱灾害过程中作用的大小,用AHP方法获得人口密度和农林牧渔业总产值密度的权重值分别为0.5和0.5,且均通过一致性检验。然后根据承灾体暴露性评估模型[公式(7)],通过ArcGIS 9.3软件的Raster Calculator模块得到承灾体暴露性Vj。最后用自然断点分级法将Vj划分为低暴露区、次低暴露区、中等暴露区、次高暴露区和高暴露区。从图5中可以看到承灾体的高暴露区主要位于广东东部、雷州半岛和沿海地区,广西南部以及四川盆地的大部分地区。形成这样的空间分布的主要原因是由于这些地区暴露的人口密度和价值数量较高。从行政区划上来看,广东的干旱灾害风险暴露性最高,暴露性指数为0.24,以下依次为重庆(0.16)、广西(0.13)、四川(0.09)、贵州(0.08)、云南(0.06)。

2.4 防灾减灾能力评估

干旱灾害的防灾减灾能力客观反映了人类对干旱灾害应付、缓冲和恢复能力的差异。根据灾害学理论和加权综合评价法建立干旱灾害防灾减灾能力评估模型为:

(8)

式中,Cj为第j个区县防灾减灾能力指数;hi为第i种防灾减灾能力指数;Qi为第i种防灾减灾能力权重;n为因素个数。

一般将干旱防灾减灾能力分为工程性和非工程性两类。工程性主要指水库、沟渠、机井等设施;非工程性主要指社会经济、认识观念、干旱监测预警等能力。根据数据获取的难易程度,选择人均生产总值、人均财政支出和农村居民人均纯收入作为防灾减灾能力指标。从图6中可以看出人均生产总值和农村居民人均纯收入的空间分布基本一致,高值区主要位于广东大部、广西西部、四川盆地、贵州中部和云南东北部,低值区主要位于西藏高原东部边沿、广西西部和贵州大部分地区。人均财政支出的高值区主要位于四川和云南的西部、贵州东部以及广东的东莞、深圳和中山市。该结果与这些区域的人口数量稀少有关。

根据干旱灾害防灾减灾能力指标在干旱灾害过程中作用的大小,用AHP方法获得人均生产总值、人均财政支出和农村居民人均纯收入的权重值分别为0.4,0.4和0.2,且均通过一致性检验。然后根据防灾减灾能力评估模型[公式(8)],通过ArcGIS 9.3软件的Raster Calculator模块得到防灾减灾能力Cj。最后用自然断点分级法将Cj划分为低防灾减灾能力区、次低防灾减灾能力区、中等防灾减灾能力区、次高防灾减灾能力区和高防灾减灾能力区。从图6中可以看出防灾减灾能力较高的区域主要位于重庆西部、四川西部、云南东北部、贵州中部、广西南部以及广东中东部地区。从行政区划来看,防灾减灾能力指数从高到低依次为四川(0.27)、广东(0.25)、云南(0.21)、重庆(0.20)、贵州(0.18)和广西(0.18)。

图6 干旱灾害防灾减灾能力评估Fig.6 Regionalization on the disaster prevention and mitigation capabilities

图7 干旱灾害风险区划Fig.7 Regionalization on the drought disaster

2.5 干旱灾害风险评估

对于干旱灾害,在评估的区域内四大因子是相互独立的变量,因此可以分离变量,又由于防灾减灾能力对于干旱灾害风险的作用是相反的,因此得到干旱灾害风险表达式为:

R=Hj+Sj+Vj+(1-Cj)

(9)

根据四大因子在干旱灾害过程中作用的大小,用AHP方法获得致灾因子、孕灾环境、承灾体和防灾减灾能力的权重值分别为0.46,0.24,0.15和0.15,且均通过一致性检验。在ArcGIS 9.3软件中得到干旱灾害风险区划图后(图7)再用自然断点分级法将干旱灾害风险R分为高风险区、次高风险区、中等风险区、次低风险区和低风险区,对应的R分别为<0.45,0.45~0.52,0.52~0.58,0.58~0.64,>0.64。从图7中可以看出,干旱灾害的高风险区主要位于四川东部盆地、四川与云南交接处、云南东北大部分地区、广西西南部以及广东东北部和雷州半岛;干旱灾害的低风险区主要位于四川北部山区以及广东和广西的北部。从行政区划来看,云南的干旱风险最大(0.60),其次为广西(0.55)、贵州(0.55)、四川(0.55),广东的干旱风险最小(0.54)。

从以上结论可以看出,研究区干旱灾害风险评估结果主要受干旱致灾因子的影响,但干旱孕灾环境、区域暴露性和防灾减灾能力也是重要的影响因素。干旱风险高值区主要是由于该地区的干旱致灾因子危险性高,另外,四川盆地及滇中等地以石灰性紫色土为主,广东东北部以赤红壤为主,这类土壤的土质疏松,土体浅薄,保水抗旱能力差,地貌也多以丘陵为主,孕灾环境脆弱性较高。从暴露性和防灾减灾能力来看,四川盆地和广东中东部沿海地区的人口密集、工农业发达,对干旱灾害风险也有重要影响。基于以上分析,各地区应因地制宜的制定措施,以便最大限度的减少干旱灾害带来的风险。例如节约用水、减少单位耕地面积耗水量、修整水利设施、调整农业产业结构、实行抗旱预案制度等。

3 结论与讨论

干旱灾害风险评估是干旱灾害风险管理的重要内容,是防旱抗旱工作的非工程性措施。通过对干旱灾害风险成因的深入分析,结合灾害学理论,从干旱灾害的四大因子(致灾因子、孕灾环境、承灾体和防灾减灾能力)入手,构建干旱灾害风险评估模型,然后根据相关气象、地理环境和社会经济数据,利用自然断点法对中国南方地区进行了干旱灾害风险评估。得到以下结论:1)研究区干旱致灾因子的高危险区主要位于云南省的中东部以及与四川的交界处,四川西部高原区和东部平原的遂宁、宜宾市,以及广东东部沿海地区。2)孕灾环境的高脆弱区主要分布在云南中东部、四川东部盆地以及贵州西北部。3)承灾体的高暴露区主要位于广东东部、雷州半岛和沿海地区,广西南部以及四川盆地的大部分地区。4)防灾减灾能力较高的区域主要位于重庆西部、四川西部、云南东北部、贵州中部、广西南部以及广东中东部地区。5)干旱灾害的高风险区主要位于四川东部盆地、四川与云南交界处、云南东北大部分地区、广西西南部以及广东东北部和雷州半岛;干旱灾害的低风险区主要位于四川北部山区以及广东和广西的北部。

以上结论从不同方面展示了中国南方地区干旱灾害的危险性、脆弱性、暴露性和防灾减灾能力,并绘制了干旱灾害风险的区域分布图。该结果是干旱灾害风险管理的基础,对降低区域干旱灾害风险具有重要的指导意义。但是区域干旱灾害是一个非常复杂的系统,由若干层次组成,各子系统间又具有关联的随机性和动态性,很难完全定量化各因素对干旱灾害风险的影响,因此需要在风险评估指标的选择上尽可能的体现多元化、科学性和实用性。在做好大区域、大范围总体干旱风险评估的基础上,在未来的研究中还应向着风险评估的精细化和实用性方向发展。

[1] Ashok K M, Vijay P S. A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 2010, 391(1-2): 202-216.

[2] Houghton J T, Ding Y. The scientific basis//IPCC. Climate Change 2001: Summary for Policy Maker and Technical Summary of the Working Group I Report[M]. London: Cambridge University Press, 2001: 98.

[3] IPCC. Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovern-mental Panel on Climate Change[M]. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2013.

[4] IPCC. Summary for policymakers. Intergovernmental Panel on Climate Change Specoal Report on Managing the Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation[M]. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2011.

[5] The Group of ADB Technical Assistance to China About Strategic Research on Risk Management on Drought Disaster. Strategic Research on Risk Management on Drought Disaster in China[M]. Beijing: China Waterpower Press, 2011: 1-3.

[6] Huang X Y, Wang X P, Wang J S,etal. Spatial and temporal characteristics of the consecutive dry days in recent 53 years in Mainland China. Journal of Arid Meteorology, 2014, 32(3): 326-333.

[7] Tu C W, Huang S S. The fluctuation of the monsoon region boundary in China. Acta Meteorological Sinica, 1944, 18: 1-20.

[8] Wang Y, Wang J S, Yao Y B,etal. Dynamic monitoring of drought based on temperature vegetation dryness index in Guangdong province. Acta Prataculturae Sinica, 2014, 23(2): 98-107.

[9] Sun C M, Liu T, Tian T,etal. Remote sensing estimation and application of grassland NPP based on MODIS data in southern China. Acta Prataculturae Sinica, 2013, 22(5): 11-17.

[10] Yin H, Li Y H. Summary of advance on drought study in southwest China. Journal of Arid Meteorology, 2013, 31(1): 182-193.

[11] UGS. Quantitative risk assessment for slopes and landslides-the state of the art. In: Cruden D, Fell R. Landslide Risk Assessment[M]. Rotterdam: A A Balkema, 1997.

[12] Huang C F. Risk Assessment of Natural Disaster Theory and Practice[M]. Beijing: Science Press, 2005.

[13] Pan D M, Wang J G. Risk assessment of summer drought in Altay area of Xinjiang. Journal of Arid Meteorology, 2012, 30(2): 188-191.

[14] Xiao M Z, Zhang Q, Chen X H. Spatial-temporal patterns of drought risk across the Pearl River Basin. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(1): 83-92.

[15] Cao Y Q, Li X Y, Ma J,etal. Agricultural drought risk evaluation in Dalian based on the variable fuzzy method. Resources Science, 2011, 33(5): 983-988.

[16] Kang X Y, Li C Q, Dai L Q. Risk assessment of drought for winter wheat production in Hebei province. Agricultural Research in the Arid Areas, 2012, 20(6): 232-237.

[17] Sheng Q L, Xu G, Wang X C. Risk assessment of midsummer drought based on GIS in Chongqing city. Journal of Sichuan Normal University (Natural Science), 2010, 33(3): 388-392.

[18] Li Y, Yang X G, Wang W F,etal. Changes of China agricultural climate resources under the background of climate change. Ⅰ. Spatiotemporal change characteristics of agricultural climate resources in south China. Chinese Journal of Applied Ecology, 2010, 21(10): 2605-2614.

[19] Xu X C, Ge Q S, Zheng J Y,etal. Drought risk assessment on regional agriculture: a case in southwest China. Progress in Geography, 2011, 30(7): 883-890.

[20] Tian S J, Yang S M, Kong F L,etal. Screening in southwest China of drought-resistant varieties of maize at the seedling stage. Acta Prataculturae Sinica, 2014, 23(1): 50-57.

[21] Guangdong Statistical Bureau. Guangdong Statistical Yearbook: 2013[M]. Beijing: China Statistics Press, 2013.

[22] Guangxi Statistical Bureau. Statistical Yearbook of Guangxi: 2013[M]. Beijing: China Statistics Press, 2013.

[23] Guizhou Statistical Bureau. Guizhou Statistical Yearbook: 2013[M]. Beijing: China Statistics Press, 2013.

[24] Yunnan Statistical Bureau. Yunnan Statistical Yearbook: 2013[M]. Beijing: China Statistics Press, 2013.

[25] Sichuan Statistical Bureau. Sichuan Statistical Yearbook: 2013[M]. Beijing: China Statistics Press, 2013.

[26] Chongqing Statistical Bureau. Chongqing Statistical Yearbook: 2013[M]. Beijing: China Statistics Press, 2013.

[27] Zhang Q, Han L Y, Zhang L Y,etal. Analysis on the character and management strategy of drought disaster and risk under the climatic warming. Advances in Earth Science, 2014, 29(1): 80-91.

[28] Heim Jr R R. A review of twentieth-century drought indices used in the United States. Bulletin of American Meteorological Society, 2002, 83(8): 1149-1165.

[29] Zou X K, Ren G Y, Zhang Q. Droughts variations in China based on a compound index of meteorological drought. Climatic and Environmental Research, 2010, 15(4): 371-378.

[30] Bao Y X, Meng C L, Shen S H,etal. Temporal and spatial patterns of droughts for recent 50 years in Jiangsu based on meteorological drought composite index. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(5): 599-608.

[31] Zhang J, Liang S B, Xu X G,etal. Temporal and spatial distribution characteristics of droughts for recent 50 years in Hebei province based on meteorological drought composite index. Resources Science, 2012, 34(6): 1089-1094.

[32] GB/T 20481-2006. Meteorological Drought Grade[M]. Beijing: China Standard Press, 2007: 1-7.

[33] National Climate Center. China Climate Impact Assessment (2008)[M]. Beijing: Meteorological Press, 2009.

[34] Li M J, Chen G H, Chen Y T. Study on tarbet standardization method of comprehensive evaluation. Chinese Journal of Management Science, 2004, 12(10): 45-47.

[35] Zou X K, Zhang Q. Preliminary studies on variations in droughts over China during past 50 years. Journal of Applied Meteorological Science, 2008, 19(6): 679-687.

[36] Liu X M, Li J, Lü Z H,etal. Dynamic changes of composite drought index in Liaoning province in recent 50 years. Chinese Journal of Ecology, 2009, 28(5): 938-942.

[37] Saaty T L. What is the Analytic Hierarchy Process[M]. Berlin Heidelberg: Springer, 1988: 109-121.

参考文献:

[5] 亚行支援中国干旱管理战略研究课题组. 中国干旱灾害风险管理战略研究[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2011: 1-3.

[6] 黄小燕, 王小平, 王劲松, 等. 中国大陆1960-2012年持续干旱日数的时空变化特征. 干旱气象, 2014, 32(3): 326-333.

[7] 涂长望, 黄士松. 中国夏季风之进退. 气象学报, 1944, 18: 1-20.

[8] 王莺, 王劲松, 姚玉璧, 等. 基于温度植被干旱指数的广东省旱情动态监测. 草业学报, 2014, 23(2): 98-107.

[9] 孙成明, 刘涛, 田婷, 等. 基于MODIS的南方草地NPP遥感估算与应用. 草业学报, 2013, 22(5): 11-17.

[10] 尹晗, 李耀辉.我国西南干旱研究最新进展综述. 干旱气象, 2013, 31(1): 182-193.

[12] 黄崇福. 自然灾害风险评价: 理论与实践[M]. 北京: 科学出版社,2005.

[13] 潘冬梅, 王建刚. 新疆阿勒泰地区夏旱风险评估分析. 干旱气象, 2012, 30(2): 188-191.

[14] 肖名忠, 张强, 陈晓宏. 基于多变量概率分析的珠江流域干旱特征研究. 地理学报,2012, 67(1): 83-92.

[15] 曹永强, 李香云, 马静, 等. 基于可变模糊算法的大连市农业干旱风险评价. 资源科学, 2011, 33(5): 983-988.

[16] 康西言, 李春强, 代立芹. 河北省冬小麦生产干旱风险分析. 干旱地区农业研究, 2012, 20(6): 232-237.

[17] 盛巧玲, 徐刚, 王新才. 基于GIS的重庆市伏旱风险性分析. 四川师范大学学报(自然科学版), 2010, 33(3): 388-392.

[18] 李勇, 杨晓光, 王文峰, 等. 气候变化背景下中国农业气候资源变化Ⅰ. 华南地区农业气候资源时空变化特征. 应用生态学报, 2010, 21(10): 2605-2614.

[19] 徐新创, 葛全胜, 郑景云, 等. 区域农业干旱风险评估研究——以中国西南地区为例. 地理科学进展, 2011, 30(7): 883-890.

[20] 田山君, 杨世民, 孔凡磊, 等. 西南地区玉米苗期抗旱品种筛选. 草业学报, 2014, 23(1): 50-57.

[21] 广东省统计局. 广东统计年鉴: 2013[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.

[22] 广西壮族自治区统计局. 广西统计年鉴: 2013[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.

[23] 贵州省统计局. 贵州统计年鉴: 2013[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.

[24] 云南省统计局. 云南统计年鉴: 2013[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.

[25] 四川省统计局. 四川统计年鉴: 2013[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.

[26] 重庆市统计局. 重庆统计年鉴: 2013[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.

[27] 张强, 韩兰英, 张立阳, 等. 论气候变暖背景下干旱和干旱灾害风险特征与管理策略. 地球科学进展, 2014, 29(1): 80-91.

[29] 邹旭恺, 任国玉, 张强. 基于综合气象干旱指数的中国干旱变化趋势研究. 气候与环境研究, 2010, 15(4): 371-378.

[30] 包云轩, 孟翠丽, 申双和, 等. 基于CI指数的江苏省近50年干旱时空分布规律. 地理学报, 2011, 66(5): 599-608.

[31] 张婧, 梁树柏, 许晓光, 等. 基于CI指数的河北省近50年干旱时空分布特征. 资源科学, 2012, 34(6): 1089-1094.

[32] GB/T 20481-2006. 气象干旱等级[M]. 北京: 中国标准出版社, 2007: 1-7.

[33] 中国气象局国家气候中心. 全国气候影响评价(2008)[M]. 北京: 气象出版社, 2009.

[34] 李美娟, 陈国宏, 陈衍泰. 综合评价中指标标准化方法研究. 中国管理科学, 2004, 12(10): 45-47.

[35] 邹旭恺, 张强. 近半个世纪我国干旱变化的初步研究. 应用气象学报, 2008, 19(6): 679-687.

[36] 刘晓梅, 李晶, 吕志红, 等. 近50年辽宁省干旱综合指数的动态变化. 生态学杂志, 2009, 28(5): 938-942.

Assessment of drought disaster risk in southern China

WANG Ying1, SHA Sha1, WANG Su-Ping1, WANG Jin-Song1, YAO Yu-Bi1,2

1.KeyLaboratoryofAridClimaticChangeandReducingDisasterofGansuProvince,KeyOpenLaboratoryofAridChangeandDisasterReductionofCMA,InstituteofAridMeteorology,ChinaMeteorologicalAdministration,Lanzhou730020,China; 2.MeteorologicalBureauofDingxiCity,Dingxi743003,China

A critical element of risk management is drought risk assessment. Through in-depth analysis of factors linked to drought risk, and application of principles of natural disaster management, a drought disaster risk assessment model was constructed. The model assesses the level of danger posed by the disaster-inducing factors, the vulnerability of the disaster-prone environment, the level of exposure of the territorial body, and disaster prevention and mitigation capabilities in place. The model was then used to conduct an assessment of drought risk for the southern part of China using GIS data and local meteorological, geographical environment and socio-economic data. The model indicated: 1) the higher risk areas for disaster-inducing factors are mainly in the mid-east of Yunnan province, on the boundary between Yunnan and Sichuan province, the mountain area of western Sichuan, the basin of eastern Sichuan and the eastern coastal area of Guangdong; 2) The more disaster-prone areas are mainly in the mid-east of Yunnan, the eastern Sichuan basin and northwestern Guizhou province; 3) The territorial bodies with greatest exposure are mainly in the eastern, coastal area and Leizhou peninsula of Guangdong province, the southern region of Guangxi province and the Sichuan basin; 4) Higher regional disaster prevention and mitigation capabilities are mainly found in western Chongqing, western Sichuan, northeastern Yunnan, central Guizhou, southern Guangxi and mid-east of Guangdong province; 5) Zones with high drought disaster risk are mainly in the eastern Sichuan basin, on the boundary between Yunnan and Sichuan, in northeastern Yunnan, southwestern Guangxi, northeastern Guangdong and the Leizhou peninsula. Zones with low drought disaster risk are found mainly in the eastern mountainous areas of Sichuan, and in eastern Guangdong and Guangxi provinces.

Southern Part of China; drought disaster risk; assessment

10.11686/cyxb20150503

http://cyxb.lzu.edu.cn

2014-04-15;改回日期:2014-06-22

国家重点基础研究发展计划项目(2013CB430206),国家重大科学研究计划(2012CB955903),中国清洁发展机制基金项目和兰州干旱气象研究所博士科研启动项目(KYS2012BSKYO2)资助。

王莺(1984-),女,甘肃兰州人,副研究员,博士。E-mail: wangyn924@163.com

王莺, 沙莎, 王素萍, 王劲松, 姚玉璧. 中国南方干旱灾害风险评估. 草业学报, 2015, 24(5): 12-24.

Wang Y, Sha S, Wang S P, Wang J S, Yao Y B. Assessment of drought disaster risk in southern China. Acta Prataculturae Sinica, 2015, 24(5): 12-24.