这一天,历史永远铭记

2015-04-14王世铎

■ 王世铎

一篇不可不读的美文

这一天,全世界的目光聚焦到了远东的一小片海域——晨雾缭绕的东京湾。

这一天,1945年 9月 2日,星期日,一个永载史册的伟大日子——日本政府与日本帝国大本营在美国军舰“密苏里”号上签字投降。

当天,“密苏里”号军舰上有三位中国记者,在距离约两三丈的地方,目睹昔日趾高气扬的日本军国主义代表俯首签降。大公报记者朱启平的通讯专稿《落日》发表后,举国欢腾,成为万民争阅的著名篇章,也是早先我国大学新闻专业几乎必修的一篇情景并茂的美文:

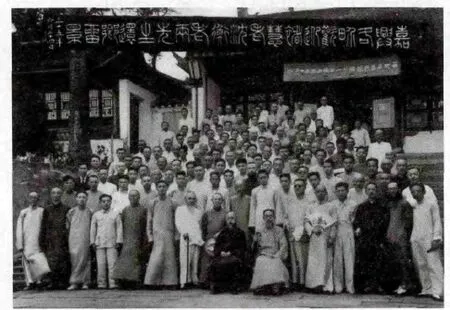

抗战胜利嘉兴各界欢迎褚辅成先生(前右)、沈钧儒先生(前左)还乡

天刚破晓,大家便开始准备。我是在七点多钟随同记者团从另一艘军舰乘小艇登上“密苏里”号的。“密苏里”号舰的主甲板有两三个足球场大,但这时也显得小了。走动不开……灰色的舰身油漆一新,十六英寸口径的大炮,斜指天空。这天天阴,灰云四罩,海风轻拂。海面上舰船如林,飘扬着美国国旗。舱面上人影密集,都在向“密苏里”号舰注视着。小艇往来疾驶如奔马,艇后白浪如练,摩托声如猛兽怒吼,几乎都是载着各国官兵来“密苏里”号舰参加典礼的。陆地看不清楚,躺在远远的早雾中。

……

八时五十分,乐声又响彻上空……上层甲板上热闹的外交场面渐渐结束了。联合国代表团在签字桌靠里的一面列队静立。以徐永昌将军为首的五十位海军将领和五十位陆军将领,也分别排列在预先安排好的位置上。这时有人说,日本代表团将到。我急急翘首望去,只见一艘小艇正向军舰右舷铁梯驶来。不久,一位美国军官领先,日本人随后,陆续从出入口来到主甲板。入口处那一小队水兵向美国军官敬礼后,即放下手立正。乐队寂然。日本代表团外相重光葵在前,臂上挂着手杖,一条真腿一条假腿,走起路来一跷一拐,登梯时有人扶他。他头上戴着大礼帽,身穿大礼服,登上上层甲板就把帽子除了。梅津美治郎随后,一身军服,重步而行,他们一共十一个人,到上层甲板后,即在签字桌向外的一面,面对桌子列成三行,和联合国代表团隔桌而立。这时,全舰静悄悄一无声息,只有高悬的旗帜传来被海风吹拂的微微的猎猎声。重光一腿失于淞沪战争后,一次在上海虹口阅兵时,被一位朝鲜志士尹奉吉投掷一枚炸弹炸断。梅津是前天津日本驻屯军司令,著名的《何梅协定》日方签订人。他们都是中国人民的熟人,当年在我们的国土上不可一世,曾几何时,现在在这里重逢了。

重光葵与梅津美治郎代表日本天皇、日本政府及帝国大本营分别在投降书上签字。麦克阿瑟将军通过广播向世界宣布:“今天枪声平息了,巨大的灾难结束了,伟大的胜利实现了!”接下来,朱启平写道:

全体签字毕,麦克阿瑟和各国首席代表离场,退入将领指挥室,看表是九点十八分。我猛然一震,“九·一八”!一九三一年九月十八日日寇制造沈阳事件,随即侵占东北;一九三三年又强迫我们和伪满通车,从关外开往北平的列车,到站时间也正好是九点十八分。现在十四年过去了。没有想到日本侵略者竟然又在这个时刻,在东京湾签字投降了,天网恢恢,天理昭彰,其此之谓欤!

日本代表签降后,还没有离舰时,十一架超级堡垒战机排列成整齐的队形,飞到“密苏里”号上空,随着又是一批接一批,从航空母舰上起飞,密密麻麻,蔽空而来,然后向东京方向飞去。

文章结尾处,作者万分感慨地说:

我听见临近甲板上一个不到二十岁满脸孩子气的水手,郑重其事地对他的同伴说:“今天这一幕,我将来可以讲给孙子孙女听。”

这水兵的话是对的,我们将来也要讲给子孙听,代代相传。可是,我们别忘了百万将士流血成仁,千万民众流血牺牲,胜利虽最后到来,代价却十分重大。我们的国势犹弱,问题仍多,需要真正的民主团结,才能保持和发扬这个胜利成果。否则,我们将无面目对子孙后辈讲述这一段光荣历史了。旧耻已湔雪,中国应新生。

岁月倥偬,70个春秋逝去。而《落日》作者的话语,余音袅袅,仍在告诫着后人。如今,亲历者的子孙,也已有了自己的子孙,上面的话,我们还要一代一代讲下去——把不忘旧耻,图强复兴,融入民族的血脉,以期锻造涵养出昂扬坚毅、健康向上的中华魂魄。

一个学术性政团的诞生

这一天,对于九三学社来说,别具意义——如果这一天没有发生,这个组织或许不会存在;至少,不会有“九三学社”这个名称……

1945年9月3日,日本无条件投降签字生效,标志着抗日战争暨世界反法西斯战争取得了完全的胜利。饱受日寇铁蹄蹂躏的中华大地,顿时变成了欢腾的海洋。陪都重庆,更是锣鼓喧天,鞭炮震响,欢乐的人群,不分男女老幼,纷纷涌向街头,欢呼高歌,集会游行,各行各业张灯结彩,舞龙耍狮,通宵狂欢……

正在重庆进行和平谈判的中共领袖毛泽东,此刻也沉浸在山城的欢庆之中。蒋介石先生作为东道主,邀请毛泽东出席了盛大而隆重的庆祝集会。

这时,另有一些或穿长衫或着西装的知识分子,穿过拥挤的街道,在他们好不容易订下的中苏文化协会,欢聚一堂,庆祝抗战胜利。

他们大多是学术界的专家学者,其中有民国耆宿、上海法政学院院长褚辅成,五四运动骁将、民主教授许德珩,国民党左派元老、中苏文化协会秘书长张西曼,重庆大学工学院院长、重庆自来水厂总工程师税西恒,重庆大学理学院院长、数学家何鲁,中国地理研究所所长黄国璋,国立编译馆编译吴澡溪,中央大学教授梁希,潘菽,涂长望……早在抗战胜利前的最艰难时期,这些大多是流寓重庆的文教科技界人士,经常不拘形式地聚在一起,打听战事和政局消息,倾吐胸中的郁闷。被称为“雅园”的许德珩家中,税西恒任职的重庆自来水厂会客室,都曾是他们聚谈的场所……

9月3日这一天的座谈会上,气氛异常热烈。大家争先发言,抒发内心的喜悦和感慨。为了纪念这个具有伟大历史意义的日子,一致赞成把他们的座谈会命名为“九三座谈会”。正是这次座谈和正式命名,为随后九三学社的诞生,孕育了良好的机运。

1946年的新年刚过,1月9日,重庆《新华日报》刊载了一条消息,标题为《学术界举行九三座谈会,决定筹组九三学社,声援政治协商会议各代表,完成历史任务》:

本市消息:褚辅成、许德珩、税西恒、张西曼诸氏,邀请重庆学术界人士举行九三座谈会。出席何鲁、刘及辰、潘菽、吴藻溪等二十余人。会上,褚辅成声明是以前上海法学院院长的身份出席,警告大家要小心提防某种分子假借民意,破坏民主宪政运动。何鲁的发言更为沉痛。他慷慨指出,今日中国,赵高太多,若不予以铲除,将蹈亡秦的覆辙,郑重忠告马歇尔元帅和国共两党及民主同盟各党派领袖,如果要想真正把中国搞好,就必须亲自采访中国在野真正专家学者的公正意见。听众一致报以热烈的鼓掌,历久不息。最后决定推褚辅成、许德珩、张西曼等筹组九三学社,声援出席政治协商会议各代表,完成他们所负的历史任务。

开会日期是1946年1月6日。这是“九三学社”的名称首次揭橥于世。

毛泽东从延安亲临重庆,与国民党首脑蒋介石进行谈判。经过四十三天的努力,终于达成《双十协定》。尽管没有解决军队和政权等根本问题,却取得了一项重要成果,那就是确定召开各党派及无党派代表人士参加的政治协商会议,共商大计。这项成果对于切盼和平民主建国的中国人民来说,实在来之不易。

从这条简短的消息可以看出,九三座谈会的召开和决定筹组九三学社,实为情势所迫。因为四天之后,1月10日,政治协商会议就要开幕了。他们的决定,表现出了对国家前途的殷忧,还有对政协会议寄予的深切愿望。他们再也不能坐视旁观,他们要喊出自己的声音。

经过四个月的筹备,1946年5月4日,九三学社成立大会在重庆青年会大厦召开,5月6日重庆《新华日报》报道:

褚辅成、卢于道、黄国璋、许德珩、税西恒、吴藻溪、张雪岩、孟宪章、詹熊来、潘菽、黎锦熙、张西曼、何鲁、侯外庐、涂长望、李士豪、刘及辰、王卓然等五十余人出席。会议推举褚辅成、许德珩、税西恒为主席团。会议通过了《九三学社缘起》、《成立宣言》、《基本主张》、《对时局的主张》,以及致美国会电文……

九三学社在 《成立宣言》中,将建社宗旨向世人明白宣示:

本学社发起于日寇败降,国际的民主胜利,与世界的和平奠基之日。百年以来,中国人民外受帝国主义者之压迫,内遭军阀、官僚、买办之罪恶的统治,于其自身政治之改革,科学与工业之建树,亦皆濒遭阻碍,成效未彰。今抗战已获胜利,自应迈进于和平建设之途,然环顾国内,其纷乱舛错之状况,实有令人不胜其忧惧者……中国今日,舍和平团结,实无救济之策。而和平团结之能实现与否,端赖民主宪政之实施,故政治的民主与宪政之实施,实为救国之要着,本学社同人,愿在自己岗位上,作此种问题之劳力,促其实现……今日适为“五四运动”二十八周年纪念日,“五四”所号召于国人者,为科学与民主,今时间过去虽已二十余年,而民主与科学之要求,实较前迫切,本社同人,即本“五四”的精神,为民主与科学之实现而努力,始终不懈,谨此宣言。(见1946年5月6日重庆《新华日报》)

自此,一个自称学术性的政治团体——九三学社,踏上了中国的政治舞台。从发表的《成立宣言》《基本主张》可见,九三学社的成立,不是为了在各种政治势力的角逐中攫夺权位,也不是为了一己之私参与党争,更非哗众取宠、沽名钓誉。他们本着中国知识分子的历史使命和社会良知,为了国家民族的前途,站在人类社会文明进步的基点,高举民主与科学的旗帜,以强烈的爱国情怀,投身争取民主、和平、正义、进步的历史洪流,义无反顾地践行起自己的誓言。

愈逼愈紧的日本问题

9月3日,标志抗日战争暨世界反法西斯战争取得完全胜利的这一天,已经成为全世界爱好和平人民的共同记忆。然而,却有当事的国与人,竟然自欺欺人,否认侵略历史,打起赖账的算盘……

其实,早在战争硝烟尚未散尽之际,美国为了使日本成为远东地区反苏反共的战略堡垒,就已悄然背弃波茨坦公告,转而扶植日本法西斯势力复活。

较早关注美日这一危险动向的,是在九三学社成立大会上被推举为理事的日本问题专家孟宪章先生。抗战复员,孟宪章来到上海,出任中央银行专门委员兼资料室主任。他在为各家报刊杂志撰写的文章中,对美国扶植日本东山再起的图谋,多有评论和提醒。

事态的发展,比预料来得还快。1947年7月16日,孟宪章在《大公报》发表了《急管繁弦愈逼愈紧的日本问题》,列举美国扶植日本工业,减轻赔偿,恢复军事,宽容战犯,开放贸易等方面所采取的措施,分析了日本再起对中国的威胁,呼吁国人保持高度的清醒。此文一出,各报纷纷转载,引起了社会各界的关注。

褚辅成先生对于美国扶植日本法西斯势力,亦深感忧虑。

1946年5月28日,褚辅成先生与许多文化界民主人士一起,在重庆朝天门码头,搭乘国民政府拨给冯玉祥将军及其部属复员用的民联轮,挥别八年西南的动荡生活,抵达南京,然后回到上海。离开重庆之前,5月12日,九三学社假座兰园——税西恒家中,召开了第一次理监事联席会议,研究了社员分散后如何在全国建立组织、开展活动的应对之策,讨论了任务与时局,推举褚辅成与许德珩、税西恒、潘菽等为常务理事。

一个月以后,九三学社上海分社成立,共推褚辅成为主任。由于褚老先生德望甚高,振臂一呼,四面响应,使得九三学社很快便与上海各界民主力量紧密联合起来,反独裁、反内战、反对一党独办国大的声势,一浪高过一浪。而在发起和推动 “反美扶日运动”方面,褚辅成暨九三学社上海分社,尤其发挥了重要的主导作用。

7月下旬,褚辅成召集九三学社上海同人孟宪章、王造时、孙荪荃、吴藻溪、笪移今等进行座谈,决定成立“对日问题座谈会”,联络上海民主党派以及各方面人士,在上海和全国掀起反美扶日运动。

此时,美国驻日总司令麦克阿瑟,不顾亚洲其他国家利益,违反国际惯例,在对日和约尚未签订,日本仍是盟国公敌的时候,专断地宣布日本对外私人贸易将于8月15日开放。针对美国的妄为,8月3日,褚辅成领衔在沪、津、渝、港出版的《大公报》上发表《我们关于对日问题的意见》,指出:美国这一决定,在经济上将对我国脆弱的民族工业以致命的打击。希望美国政府能够看穿日本的野心,勒马悬崖,幡然改变现行对日政策。呼吁全国同胞提高警惕,团结御侮,发愤图强,“庶艰苦抗战之成果,不致徒付东流”。

9月10日,褚辅成再次领衔签名,在《大公报》发表《我们关于对日合约的主张》。半年之后,褚辅成病笃。临终前,褚老先生勉力支撑,在《针对美国积极助日,中国应有对日政策》文稿上,郑重签下自己的名字,仍谆谆以反美扶日为询……

经过上海“对日问题座谈会”的推动和号召,1948年6月,包括九三学社梁希、潘菽、金善宝等在内的282名民主人士共同签名发表了《对美国积极助日复兴的抗议》。反美扶日运动在全国各大城市展开,成为公开抵制美蒋势力的一个重要运动。

正如许德珩在孟宪章于新中国成立后出版的《中国反美扶日运动斗争史》序言中所说:

九三学社社友褚辅成、孟宪章、吴藻溪、笪移今诸同志在上海发起 “对日问题座谈会”,所发生的事迹与所发表的宣言,不仅友邦苏联均有广播,即欧、美报章亦常摘要报导,而美帝在远东的仆从国家如菲、澳等地,受中国这一运动的影响,也曾卷起反美扶日的浪潮。此一汹涌澎湃的运动,在当时是起了相当的作用的。

值得注意的是,时至今日,九三学社先辈的忧警,依然没有消解。美国对于日本右派势力,早已不是扶植,而是放纵和怂恿。丑恶的侵略历史涂抹上了脂粉,招摇过市;拘禁战争恶魔的锁链已被打开,跃跃然欲充作国际巡警的鹰犬;战后的和平宪法,正在一步步改写为重开战衅的张本……

当年,褚辅成先生曾经提出:战胜日本,以我国作战为最久,牺牲为最大,出力为最多,因之,无论在对日管制,还是对日和会中,我国都应有最大的管制权和否决权。然而,当时的中国政府和人民,本着中华民族“不念旧恶”“与人为善”的至高至贵的美德,非但对降敌未施报复与侮辱,反而对被法西斯军阀所愚弄驱迫的日本军民表示了极大的宽宥和怜悯,以期他们能够彻底忏悔,自拔于罪恶,永久结束冤冤相报的恶性循回。

太史公司马迁言:病有六不治,骄恣不论于理,一不治也。公开放弃错误,是人类的高尚品行。今日,日本政要近乎偏执地对供奉在靖国神社的战犯牌位顶礼祭拜,正不知是对痛苦挣扎于炼狱中的亡魂进行救赎,还是要把这个曾经犯下残暴罪行的大和民族,更加牢靠地钉在历史的耻辱柱上。

前事不忘,后事之师。1945年9月3日,这面见证了“正义必胜强权”的历史明镜,非但未因岁月的磨蚀而稍晦,反而更加凸显了重要的现实意义和宝贵的历史价值。九三学社前辈发起的反美扶日运动,虽然未能引起史家和后人的重视,至今却是震源未止,波澜犹涌。前辈的警策之声并未远去,历史上的这一天理性地提醒我们,鉴往察来,祈保世界永久和平,勿让人类悲剧重演。