外有玄机内有乾坤的瓣纹银盒

2015-04-13黄超王玮

黄超 王玮

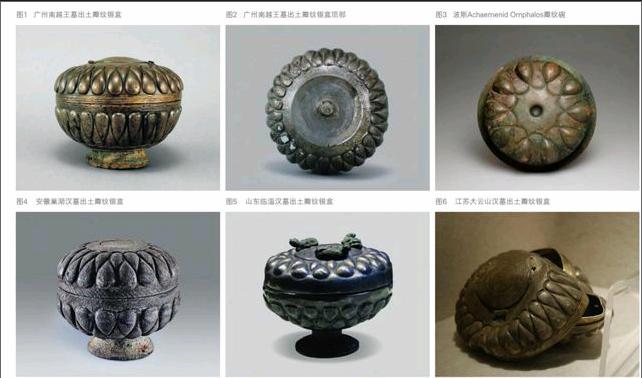

提及中国古代较早出现的银盒,最引人注目的一件应该是1983年广州西汉南越王墓出土的陪葬品(见图1)[1]。该器物具有明显的异域风格和特征,俯视观察其瓣纹片数为26(见图2),学界普遍认为这是来自波斯之物,原因在于此银盒与波斯生产的瓣纹银碗外形特征上十分相似(见图3)。

随着中国考古事业的不断发展,陆续在山东、安徽、云南、江苏等地的一些大墓中发现了具有这样类型特征的器物,不但有银质的,还有铜质的。统计这些银盒的瓣纹片数量,结果发现数量都不完全相同。例如,安徽巢湖汉墓出土瓣纹银盒有17片(见图4),山东临淄汉墓出土瓣纹银盒有17片(见图5),江苏大云山汉墓出土瓣纹银盒有24片(见图6)。时隔多年,这几件特别的银盒又重新进入到研究者们的视野当中,甚至吸引了国外的学者对其进行全新的考究和探讨。他们认为这些类型的器物非舶来品,而是通过效仿波斯器物的装饰式样,然后统一在中原地区的某个作坊生产出来,再传播到当时中央集权控制范围内的一些地方。这些银盒可能具有一定的象征意义[2]。这方面的问题还有待进一步的探讨,仍然需要新的材料不断补充和完善。

汉代以后,很少再见到这样异域类型和风格的银盒。然而,近日发现南京一位银器收藏家却收藏有一件类似的古代银盒(见图7),其顶端瓣纹片数量为24(见图8),与大云山出土的银盒瓣纹片的数量相同,可能具有一定的含义。其类型特征与上述汉代的几件银盒十分相似,不过,这件瓣纹银盒的设计工艺更精细,纹饰花样更生动,结构组成更复杂。银盒经拆分可以分成四个组件(见图9)。为方便下面的行文,每个组件从左到右依次编号为①②③④,分别称为组件①、组件②、组件③、组件④。

这件瓣纹银盒的四部分组件环环相扣,十分牢固。据收藏者介绍,该物来自山西五台山,很可能是类似舍利盒一样的佛教法器,出现的时间至迟可到元代。当地对这样的器物有一种说法,就是在组件②中存放舍利,在组件③中存放经卷,在组件④中存放小樽佛像等物。不过,从这件银盒的四部分的组成结构来看,与中国各地古代女性使用的奁盒有相似之处。图10和图11是在内蒙古通辽市出土的辽代两件银奁盒。除开瓣纹银盒组件①—顶盖外,其余分层结构都与辽代的银奁盒和宋代的莲瓣双凤银盒相似(见图12),都分为三层,每层间都有隔层。

笔者认为,这件南京的收藏品不管从外部样式上来看,还是分层结构来看,均能分别从前文所提的银盒与奁中找到其祖型,并且都有铸造及焊接的痕迹,因此,从制作工艺上来看,可能具有一定的历史特征。但是,这件银盒最突出的特点并不是在其外部样式和组成结构方面,而是在其选择材料方面。通过便携X射线荧光分析检查的方法,意外地发现了这件器物的组件②③的外部主体与中间隔层的化学成分完全不同,银白色金属色泽的隔层并不是银,而是一种以铜镍锌为主要成分的三元合金(见表1),也就是在中国古代能够经常见到的白铜。

通常情况下,中国古代文献中出现的以及西南地区人民所熟知的白铜,很多时候指的是镍白铜。镍白铜是世界上最早出现并得到广泛应用的含镍合金,也是中国古代科技史上一项重要的独创发明。最近又有专家指出,在中国古代的四十项重要发明中,白铜就占有一席之地[3]。镍白铜一般指含镍且颜色发白的铜合金。中国古代镍白铜有铜镍二元合金和铜镍锌三元合金两种,后者就是著名的“云南白铜”或“云白铜”[4]。据东晋时期常璩所著的《华阳国志》记载:“螳螂县因山名也,出银、铅、白铜、杂药。”[5]据专家考证,这里的“白铜”应该是镍白铜。由此推断,中国至迟可追溯到东晋时期,就已发明镍白铜。明清时期镍白铜得到大规模生产,成为当时应用最为广泛的金属材料之一。16世纪镍白铜开始传入欧洲,随即被各国视为珍品,竞相仿制,从而推动了铜镍合金在欧洲的应用,对镍金属工业在欧洲的兴起产生了重大影响。这件银盒隔层的选材非常特别,正是铜镍锌三元合金。从具体化学成分的质量百分比来看,符合云南白铜的特点,其中,除了有微量的铁以外,还有极少量的铅、锡和钴。

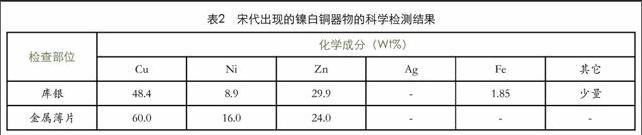

有学者认为,中国的镍白铜至迟在宋代已经是铜镍锌三元合金,实物证据有两件(具体化学成分见表2):一件是中国国家博物馆所藏的铸有楷体铭文“大宋淳熙十四年(1187年)”的“库银二十两”;另一件是出土于西安半坡遗址仰韶文化干扰层中的白铜片,已故考古学家夏鼐先生推断其年代不会早于宋徽宗时期(1101-1125年)[6]。

除此以外,北京联合大学的文化遗产研究团队在多年前实地调查了云南鹤庆县的银器工艺,发现当地有部分工匠曾经在制作银器时使用镍白铜作为底座,通过焊接的方式将银质主体与之结合在一起,这种方式制作出来的器物与瓣纹银盒的工艺十分相似。同是对该地的考察,有学者发现了当地工匠擅长加工金、银和白铜等贵金属,如白族工匠洪氏家就使用了银或白铜制作小佛塔,董氏家则专长做藏族净水器,以黄铜为莲花宝座,以白铜为壶身,再配以红铜装饰,等等[7]。从经济利益最大化的角度来看,用外观似银的镍白铜作为器物的一部分,能够达到节省银料的目的,又因为铜与银都能够实现非常好的焊接效果,所以,这种焊接组合方式才会受到当地工匠们的青睐。又有研究者指出,当地手艺如此高超的银匠师傅们的祖辈,不少就从事过铜器业,一直以来当地银艺产业都非常兴旺,这在很大程度上有赖于对铜制品工艺技巧的承袭,以及由此引发到银艺当中技法的启迪[8]。

仅从对这件瓣纹银盒的分析来看,是否真如收藏者所言为元代器物,能否将其年代进一步往前代推至唐宋时期?是否能够确定其产地,会不会是云南地区所生产的器物?是否受到过外来文化的影响,尤其是波斯、西域?……许许多多的疑问都为这件器物增添了许多神秘的色彩,但这恰巧是它的魅力所在。不管怎样,这个银盒的内部材质具有一定的特殊性。

参考文献:

[1]广州市文物管理委员会等. 西汉南越王墓(上)[M]. 北京:文物出版社, 1991:209-210.

[2]Lukas Nickel. The Nanyue Silver Box. Arts of Asia[J], 2012(42).3:98-107.

[3]华觉明.中国古代究竟有哪几项大发明?[J]. 自然科学史研究,2013,04:427-435.

[4]梅建军、柯俊.中国古代镍白铜冶炼技术的研究 [J]. 自然科学史研究,1989(01):67-77.

[5](晋)常璩撰;任乃强校注. 华阳国志校补图注 [M]. 上海:上海古籍出版社, 1987:278.

[6]韩汝玢 柯俊. 中国科学技术史(矿冶卷)[M]. 北京:科学出版社, 2007:737.

[7]李晓岑 朱霞. 云南民族民间工艺技术[M]. 北京:中国书籍出版社,2005:140.

[8]曹秉进. 云南鹤庆白族银器工艺[M]. 昆明:云南大学出版社, 2012:101-116.endprint