南水北调中线水源区土地利用时空变化分析

2015-04-10申怀飞田庆久吴国玺

申怀飞, 田庆久, 吴国玺

(1.南京大学 中国南海研究协同创新中心,南京210023; 2.许昌学院 城乡规划与园林学院,河南 许昌 461000; 3.南京大学 国际地球系统科学研究所,南京210023)

南水北调中线水源区土地利用时空变化分析

申怀飞1,2,3, 田庆久1,3, 吴国玺2

(1.南京大学 中国南海研究协同创新中心,南京210023; 2.许昌学院 城乡规划与园林学院,河南 许昌 461000; 3.南京大学 国际地球系统科学研究所,南京210023)

在RS和GIS技术支持下,利用马尔科夫转移矩阵和土地利用动态度指数对南水北调中线水源区1990—2010年土地利用空间格局特征及其时空变化进行了分析。结果表明:1) 南水北调中线水源区土地利用类型以林地、耕地、草地为主,其中林地面积占水源区土地总面积的76.00%左右,占有绝对优势。2) 1990—2010年水源区土地利用变化主要发生在林地、耕地、草地三者之间,耕地、草地、水域和未利用地均呈现波动变化趋势,林地则呈现先大幅增长后趋稳定,建设用地不断增长,且增长速度不断加快。而这些发生变化的土地利用类型在空间上多分布于人类活动较多的低海拔、低坡度的河谷地区。3) 水源区土地利用变化综合动态度为1.20%左右,整体上水源区土地利用变化速度不大,水源区土地利用稳定性整体上较好。

土地利用变化; 土地利用动态度; 南水北调中线工程

土地利用是自然基础上人类活动的直接反映,是人类有目的地开发利用土地资源的一切活动[1-3]。土地利用/土地覆被变化(Land Use and Land Cover Change :LUCC)客观记录了人类改变地球表面特征的空间格局,因此受到国内外学者的广泛重视。区域LUCC 问题的综合研究已经成为全球环境变化和地球系统科学新的研究热点和前沿课题[4-6],利用遥感与GIS 技术研究LUCC变化,揭示其时空变化规律与驱动机制,已成为当前研究的最新趋势。国内外专家对LUCC进行了广泛而深入的研究:高志强、刘纪远等利用土地利用程度指数和植被指数等指标,借助GIS和相关数学模型,对中国土地利用/土地覆被的现状进行了分析[7];王思远、刘纪远等在RS与GIS 技术的支持下,对中国1996—2000年土地利用的时空变化特征进行了定量研究[8];王根绪等借助于1986年与2000年两期TM遥感影像与景观空间格局分析方法,对江河源区1986—2000年土地生态系统的空间分布变化进行了探讨[9]。另外,建立LUCC模型是深入了解LUCC成因、过程,预测未来发展变化趋势的重要手段,也是LUCC及全球变化研究的主要方法[10]。马尔科夫链模型是景观生态学家用来模拟植被动态和LUCC最普遍的模型,它是基于空间统计相关模拟的模型,免去了复杂建模和多重输入参数的繁琐与难以预计性,已经取得了较好的结果[11-13]。

南水北调中线工程目标旨在缓解京、津、华北地区水资源危机,同时大大改善水源区生态环境和投资环境,推动中国中部地区的经济发展。由于工程规模巨大,必将产生巨大的社会、经济和环境效益,其对区域环境和生态的潜在影响则非常复杂。因此,南水北调中线工程水源区土地利用时空变化的研究对水源区生态环境的保护治理以及受水区(华北平原)的用水安全有着极为重要的意义,本文以南水北调中线工程水源区(以下简称水源区)为研究区,选取3个时期的遥感影像,利用马尔科夫链模型和土地利用动态度指数对区域土地利用变化的时空特征进行了分析,旨在为水源区生态系统调控,水资源保护与管理,确保该区域生态安全和可持续发展以及南水北调中线工程调水安全提供科学依据。

1 研究区概况

南水北调中线工程水源区,包括丹江口水库大坝以上的整个集水区即汉江中上游流域,包括汇入丹江口水库的汉江、丹江两大流域,界于31°20′—34°10′N,106°—112°E。研究区内行政单元包括陕、鄂、豫、川、渝、甘6省(市)共计15个地级市、48个县(市、区),研究区土地总面积9.54万km2。人口以农业人口为主,83.3%县域的农村人口占总人口的比例超过80%;其海拔范围从13 m到3 566 m。主要地貌单元包括流域西北方向的秦岭南坡、东北方向的伏牛山南坡、西南方向的米仓山北坡、南部的大巴山北坡、神农架北坡及东部的南阳盆地,以及其间的盆地、低山丘陵、周边山地。水源区的气候属于北亚热带季风气候,年平均气温为15~16℃,年平均降水量为800~1 000 mm。该区域山地植被垂直分异性显著,具有明显的亚热带与暖温带过渡性特征。水源区内土地利用类型主要有林地、草地、耕地、建设用地、水域和未利用地[14-15]。

2 研究数据及方法

2.1 研究数据及数据预处理

本研究利用主要数据包括:1990年,2002年,2010年的Landsat TM影像 (Landsat TM影像的空间分辨率30 m,因区域范围大,无法完全统一时相。考虑到研究区域的地域特点,尽量选择植被外貌差别较大的春、秋时相,以便于影像的识别和解译)、1∶10万土地利用数据和野外实测调查数据,以ArcGIS 10.0和ERDAS IMAGINE 9.2为数据处理分析平台。根据水源区遥感影像的特征和野外实测调查数据,采用最大似然分类法,对三个时期的遥感影像进行非监督分类和监督分类相结合的分类方法(首先对影像进行非监督分类,然后结合野外实地调查数据,在非监督分类的类别中选取相对较为纯净的监督分类的训练样区,最后根据训练样区进行监督分类),并对分类结果进行精度分析,总体分类精度84.7%,基本满足本研究的要求。土地利用类型的划分以中国土地资源分类系统为参考,根据水源区土地利用类型特征,将土地利用的景观类型划分6类:耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地。

2.2 研究方法

2.2.1 马尔科夫转移矩阵 利用马尔科夫模型可以描述土地利用类型转移情况即每年各种变化的土地利用类型增加面积的来源、减少面积的去向[13]。其数学表达式一般为:

(1)

2.2.2 土地利用类型动态度指数 土地利用动态度可定量描述区域一定时段内某种土地利用类型的变化速度,显示该区域该时段内某种土地利用类型的数量变化情况[16-17]。

单一土地利用类型动态度是研究区内某种土地利用类型在一定时间间隔内的变化速度。其计算公式可表示为:

(2)

式中:K——研究时段内某种土地利用类型动态度;Ua——研究期初某一种土地利用类型的面积;Ub——研究期末某一种土地利用类型的面积;T——研究初期与末期的时间间隔。

综合土地利用类型动态度是描述研究区域内所有土地利用类型在一定时间间隔内的变化的速度。其计算公式可表示为:

(3)

式中:LUi——研究起始时间第i类土地类型的面积;ΔLUi-j——研究时间段第i类土地类型转化为非i类土地类型面积的绝对值;T——研究初期与末期的时间间隔。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化统计分析

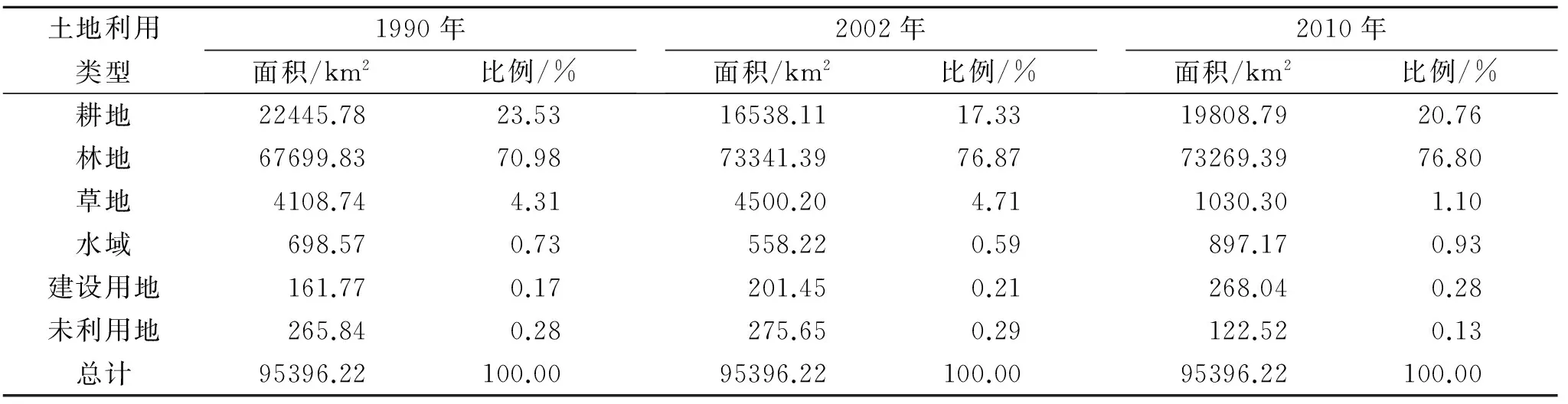

以水源区三个年份的土地利用现状图为基础,对各种土地利用类型进行统计分析,得到水源区三个年份各种土地利用类型的面积及其所占的比例,分析结果见表1。

表1 1990-2010年水源区土地利用类型统计

由1990年、2002年、2010年三个年份水源区土地利用类型统计表可以看出,在水源区土地利用类型中以林地为主。其面积占水源区土地总面积的76.00%左右,在水源区中占有绝对优势;耕地占水源区总面积的20.00%左右,在水源区中仅次于林地面积,是人类活动影响水源区的主要土地利用类型,其余4种类型合计占水源区面积的4.00%左右。耕地和建设用地主要分布在汉江、丹江水系两岸,草地分布比较分散,未利用土地主要分布于水源区与其他流域分界处的高山地区。

由表1可知,水源区耕地、草地、水域和未利用地均呈现波动变化趋势,其中耕地面积在1990—2010年呈现先大幅减少后小幅增加的变化过程,总体呈现减少趋势;草地和未利用地面积均呈现先小幅度增加后大幅度减少的变化;水域面积呈现先减少后增加,总体呈现增长趋势;林地则呈现先大幅增长后趋稳定;建设用地在1990—2010年不断增长,而且增长速度不断加快。

3.2 土地利用变化转移量分析

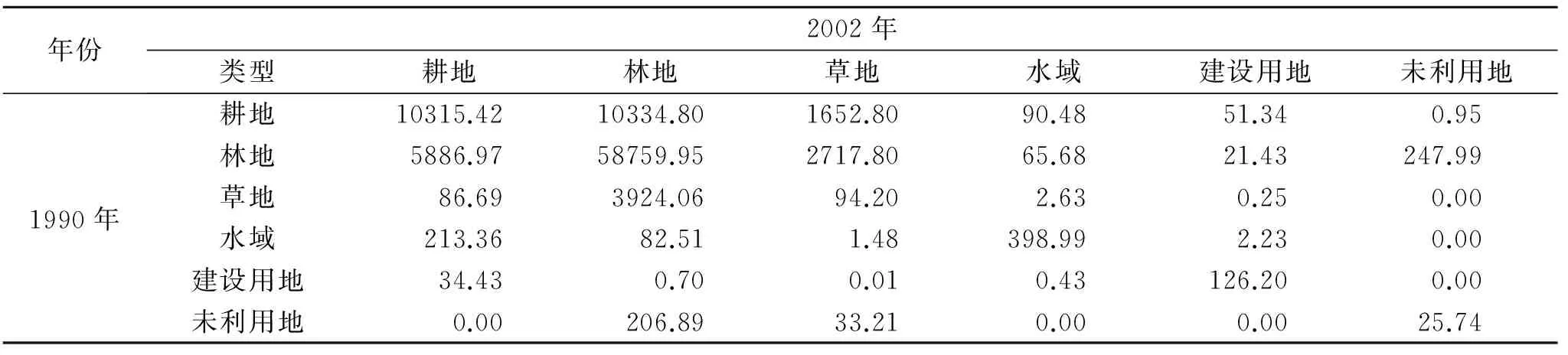

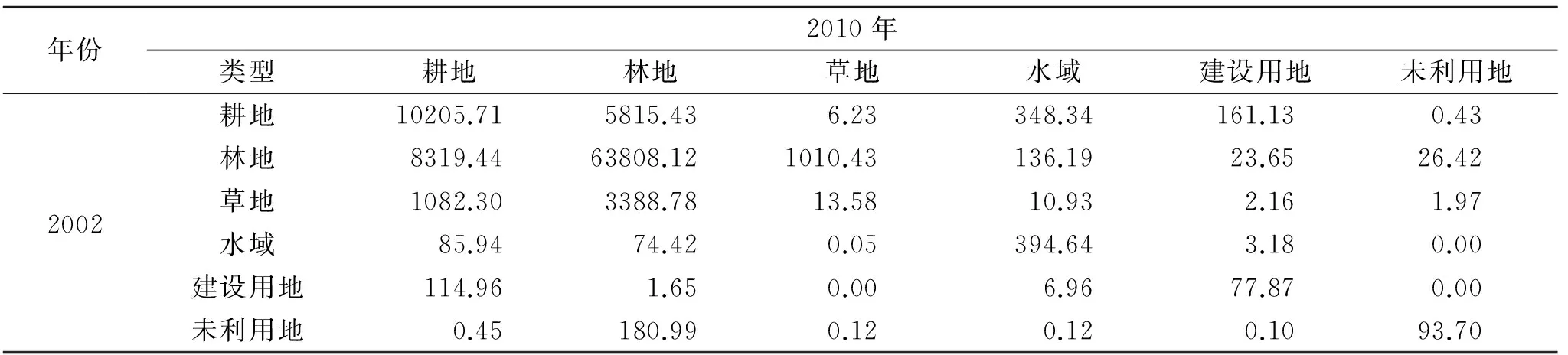

通过土地利用转移矩阵可以形象显示出某一区域在一定时间段的不同土地利用类型之间在数量上的变化,是揭示研究区不同土地利用类型之间相互转化的一种有效的表达方式[13]。据此求得水源区各时期的土地利用变化转移矩阵(见表2,表3),进而对水源区土地利用变化的时空特征进行分析。

表2 1990-2002年水源区土地利用类型转移矩阵 km2

从表2,表3中可以发现水源区土地利用变化呈现出一定的动态性。1990—2002年,水源区有大量的耕地转变为林地、草地、水域以及建设用地,致使耕地总面积下降幅度较大;由于有相当一部分的林地转变为耕地,但转变的绝对面积仍低于耕地转为林地的面积,再加上大量的草地转变为林地,因此林地面积有较大幅度的增加。由于有较大面积的水域转变为耕地,因此水域面积有所减小。2002—2010年林地转变为耕地的面积大于耕地转变为林地的面积,同时林地转变为草地的面积较多,致使林地的总面积稍有下降;由于大量草地、未利用地转变为其他土地利用类型,而其他土地利用类型转入草地、未利用地的面积较少,因此在2002—2010年草地和未利用地的面积均有大幅度的减少。整体上看,水源区在这两个时期内,土地利用变化的类型主要发生在林地、耕地、草地三者之间。在此期间建设用地主要以其它土地利用类型转入为主,面积增加明显。1990—2002年增加39.68 km2,2002—2010年增加66.59 km2,虽然建设用地净增长的面积相对其它土地类型较少。由于水源区地广人稀,建设用地总面积在该区域所占比例仅为1.00%左右,因此在这两个时间段内建设用地的增长幅度均较大,增长幅度分别为24.50%,33.10%。

表3 2002-2010年水源区土地利用类型转移矩阵 km2

3.3 土地利用变化空间分布特征

土地利用变化空间分布图可以直观的展现出水源区在一定的时间间隔内土地利用类型发生变化所处的空间位置。将水源区1990年与2002年的土地利用现状图进行叠加,得到1990—2002年的土地利用变化空间分布图;同时将2002年与2010年的土地利用现状图进行叠加运算,得到2002—2010年的土地利用类型变化空间分布图(见附图10)。

从图附10中可以看到,1990—2002年水源区土地利用类型发生变化的区域大于2002—2010年土地利用类型发生变化的区域。1990—2002年水源区土地利用类型转移主要以耕地和草地为主,转移区域多分布在地势较低的山谷,大多位于各土地类型的交错地带;水域的变化主要发生在丹江口水库周边,主要是因为周边农民在水库河滩上根据水库水位的变化所进行农业耕作有关。2002—2010年土地利用类型转移主要以林地转移为主,多分布在海拔相对较低的山区。总的来说,水源区在两个时间段内土地利用类型在时空变化上以林地、耕地和草地之间的相互转变为主,而这些发生变化的位置均多位于人类活动频繁的低海拔、低坡度区域以及汉江、丹江等河谷地带,而在海拔较高的地区发生变化的土地利用类型较少。

3.4 土地利用变化动态度分析

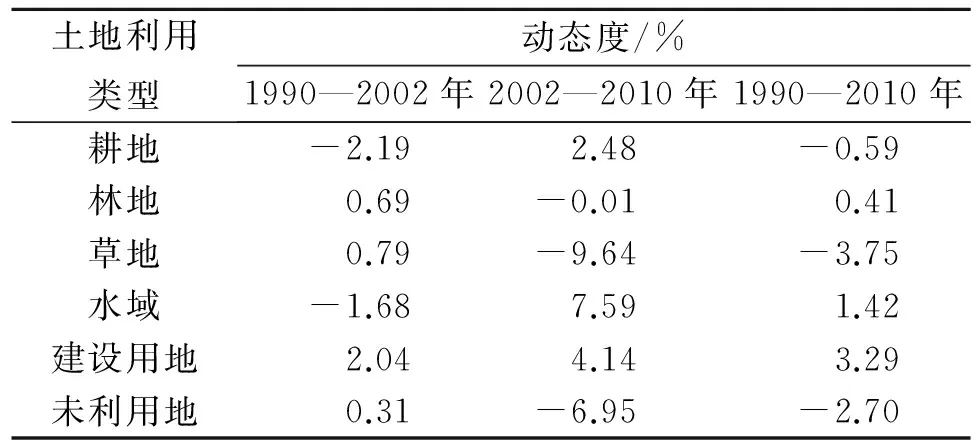

3.4.1 单一土地利用类型动态度分析 利用单一土地利用类型动态度指数,经过计算得到三个年份水源区土地利用变化的动态度结果(见表4)。

表4 研究区单一土地利用类型动态度分析

由表4可以看出1990—2002年水源区各种土地利用类型均有所变动,其中变化幅度较大的有耕地、水域和建设用地,其中耕地的动态度为-2.19%;建设用地的动态度为2.04%;水域的动态度为-1.68%。同时可以看出在该时期内耕地和水域减少幅度较大,建设用地增加幅度最大,林地、草地和未利用地面积均有小幅度增加。2002—2010年水源区林地的动态度几乎没有变化仅为-0.01%;其他土地利用类型则发生了较大幅度的变化,其中草地的动态度为-9.64%,减少速度较快,水域的动态度为7.59%,未利用地的动态度为-6.95%,建设用地的动态度为4.14%,均有较大变动。与1990—2002年相比,耕地动态度由负变为正;草地动态度由0.79%变为-9.64%,变化最为剧烈;建设用地由2.04%增加到4.14%,有一定幅度的增长。从整个时间段上来看,1990—2010年耕地略有减少,动态度为-0.59%;林地略有增加,动态度为0.41%;草地和建设用地的动态度较大,分别为-3.75%,3.29%。

3.4.2 综合土地利用类型动态度分析 利用水源区土地利用类型转移矩阵统计数据和综合土地利用类型动态度指数,进行计算后得到1990—2002年南水北调中线水源区综合土地利用类型动态度为1.13%;2002—2010年水源区综合土地利用类型动态度为1.38%。由综合土地利用类型动态度可以看出2002—2010年的综合土地利用类型动态度高出1990—2002年0.25%,说明随着经济的发展,人类活动对土地利用变化的干扰力度不断增强。

3.5 土地利用稳定性分析

土地利用稳定性可以体现出研究区域土地利用类型变化的活跃性。本文将水源区3个年份的土地利用类型图进行叠加得到1990—2002—2010年的综合土地利用变化图。然后对综合土地利用变化图进行分级:3个年份均未发生变化的区域为稳定区,有两个年份发生变化的区域为过渡区,3个年份均发生变化的区域为活跃区。在以上分级的基础上得到水源区土地利用稳定性分布图,如图1所示。

图1 研究区土地利用稳定性分布

由图1可以看出水源区土地利用的稳定区多位于汉中盆地的水田、水源区内主要河流以及河流两岸的耕地,同时还包括人类活动较少、海拔较高的林地。过渡区域主要分布在河流与林地的中间地带,该区域以丘陵旱地、草地为主。而活跃区主要位于居民区附近。从水源区土地利用稳定性的面积统计来看,水源区以稳定区和过渡区为主,所占水源区的比例分别为62.70%和35.10%,活跃区相对较少,所占比例仅为2.20%。因此,水源区土地利用稳定性整体上较好,这主要是水源区地广人稀的特点造成的。

4 结论与讨论

本文以遥感数据为基础,借助RS和GIS相关技术,对1990—2010年水源区土地利用/覆被时空变化特征进行了分析可以得出以下结论:

1) 水源区林地面积占水源区土地总面积的76.00%左右,成为水源区主导土地利用类型,优势明显;林地呈现先大幅增长后趋稳定的变化趋势;耕地、草地、水域和未利用地则均呈现波动变化趋势,建设用地不断增长,且增长速度不断加快。

2) 水源区在1990—2010年土地利用类型变化主要发生在林地、耕地、草地三者之间。而建设用地主要以其它土地利用类型转入为主,面积增加明显,增长幅度较大。水源区1990—2002年土地利用类型发生变化的区域大于2002—2010年土地利用类型发生变化的区域,土地利用类型变化上以林地、耕地和草地之间相互转变为主。而这些发生变化的土地利用类型在空间上仍然多分布于人类活动较多的低海拔、低坡度的河谷地区。

3) 1990—2010年水源区土地利用类型变化综合动态度为1.20%左右,整体上水源区各土地利用类型变化速度不大。水源区土地利用稳定性整体上较好。

[1] 陈佑启,杨鹏.国际上土地利用/土地覆盖变化研究的新进展[J].经济地理,2001,21(1):95-100.

[2] 申怀飞,吴国玺,丁圣彦.豫西黄河流域土地利用空间格局地形梯度特征分析[J].地域研究与开发,2012,31(3):159-162.

[3] 张本昀,申怀飞,郑敬刚,等.河南省土地利用景观格局分析[J].资源科学,2009(2):317-323.

[4] 刘纪远,张增祥.中国近期土地利用变化的空间格局分析[J].中国科学:D辑,2002,32(12):1031-1040.

[5] Geist H J, Lambin E F. What drives tropical deforestation[R]. LUCC Report Series,2001.

[6] Turner B L, Lambin E F, Reenberg A. The emergence of land change science for global environmental change and sustainability[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences,2007,104(52):20666-20671.

[7] 高志强,刘纪远.基于遥感和GIS的中国土地利用土地覆盖的现状研究[J].遥感学报,1999,3(2):134-138.

[8] 王思远,刘纪远.中国土地利用时空特征分析[J].地理学报,2001,56(6):631-639.

[9] 王根绪,丁永建,王建,等.近15年来长江黄河源区的土地覆被变化[J].地理学报,2004,59(2):163-173.

[10] 王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999,18(1):81-87.

[11] Luijten J C. A systematic method for generating land use patterns using stochastic rules and basic landscape characteristics: results for a Colombian hillside watershed[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment,2003,95(2):427-441.

[12] 孙丹峰,李红,张凤荣.基于动态统计规则和景观格局特征的土地利用覆被空间模拟预测[J].农业工程学报,2005,21(3):121-125.

[13] 解修平,周杰,张海龙,等.基于景观生态和马尔可夫过程的西安地区土地利用变化分析[J].资源科学,2006,28(6):175-181.

[14] 沈泽昊,张全发,岳超,等.南水北调中线水源区土地利用/土地覆被的空间格局[J].地理学报,2006,61(6):633-644.

[15] 申怀飞,侯刚,翟书梅,等.南水北调中线水源区土地利用/覆被变化及其驱动因素分析[J].贵州农业科学,2013,41(6):167-171.

[16] 朱会义,李秀彬,何书金,等.环渤海地区土地利用的时空变化分析[J].地理学报,2001,56(3):253-260.

[17] 吴秀芹,蔡运龙.塔里木河下游典型区景观生态质量评价[J].干旱区资源与环境,2003,17(2):12-17.

Study on Land Use/Cover Change in the Water Supply Area of the Middle-Route of the South-to-North Water Diversion (MR-SNWD) Project

SHEN Huaifei1,2,3, TIAN Qingjiu1,3, WU Guoxi2

(1.CollaborativeInnovationCenterofSouthChinaSeaStudies,NanjingUniversity,Nanjing210023,China; 2.SchoolofUrban&RuralPlanningandLandscapeArchitecture,XuchangUniversity,Xuchang,He′nan461000,China; 3.InternationalInstituteforEarthSystemScience,NanjingUniversity,Nanjing210023,China)

There was an obvious spatial difference in spatial patterns of land use/cover change in the water resource district of Middle-Route of the South-to-North Water Diversion Project. The spatial pattern of land use/cover change in the study area was quantitatively analyzed by using RS and GIS. The results showed that: 1) the land use types were mainly forestland, agricultural land and grassland, indicating that the matrix of landscape is forest; 2) the land use change mainly occurred in forestland, cultivated land, and grassland, the forestland had showed the first increasing and then the stability, the areas of construction land increased drastically, and the growth rate accelerated, land use changes mainly occurred in the gully regions with low altitude and gentle slope where human activity was active; 3) the land use dynamic degree was about 1.20%, the overall changes of land use were slight, and the structure of land was more stable.

land use/cover change; land use dynamic degree; Middle-Route of the South-to-North Water Diversion Project

2014-05-29

2014-07-15

河南省政府决策研究招标课题(2013B299);许昌学院优秀青年骨干教师项目; 许昌学院校级科研重点项目(2015107);许昌市科技攻关计划项目(140203026)

申怀飞(1979—),男,河南淅川人,讲师,博士研究生,主要从事景观格局与生态过程研究。E-mail:hfshen329@163.com

田庆久(1964—),男,山东济宁人,教授,博士,博士生导师,主要从事高光谱遥感与遥感信息定量化研究。E-mail:tianqj@nju.edu.cn

TV697.4+

A 文章编号:1005-3409(2015)02-0204-05