城市土地利用综合效益耦合分析

——以武汉市为例

2015-04-10宋成舜翟文侠

熊 征, 谈 兵, 宋成舜, 翟文侠

(湖北科技学院 资源环境科学与工程学院, 湖北 咸宁 437100)

城市土地利用综合效益耦合分析

——以武汉市为例

熊 征, 谈 兵, 宋成舜, 翟文侠

(湖北科技学院 资源环境科学与工程学院, 湖北 咸宁 437100)

实现社会经济效益和生态环境效益的均衡发展,是全面协调可持续发展的必然要求。在深入分析土地利用效益评价等有关理论的基础上,结合武汉市土地利用现状,从土地产出的综合效益均衡角度,形成了由社会经济效益和生态环境效益两个子系统构成的评价指标体系,采用主成分分析法确定各指标权重,对武汉市土地利用社会经济效益和生态环境效益进行评价;再构建武汉市土地利用的社会经济效益与生态环境效益的耦合模型,辨识两者之间的协调关系,分析两者之间的协调程度。研究结果显示,1996—2010年武汉市土地利用社会经济效益与生态环境效益均呈上升态势,其中社会经济效益表现出起点低、增幅大、速度快的特征,而生态环境效益则呈现出起点较高,增幅较大,在波动中稳定上升的特点。土地利用社会经济和生态环境效益耦合度评价结果显示,在1996—2010年,武汉市城市土地利用社会经济效益与生态环境效益的耦合演化进程近似于对数曲线,从形成初期的不协调至激烈博弈后的利益分化,之后经历相对最佳协调后,又逐渐向不协调发展并呈现新的演化特点。

土地利用效益; 武汉市; 生态环境效益; 耦合关系

城市土地利用的核心效益为经济效益,故早期关于土地利用效益的评价多在经济效益领域展开。各种评价不断向着专业化评价和为了指导实际的土地经营而展开,土地评价指标体系和方法不断完善。诸如1930年美国康奈尔大学的土地经济效益分级(Cornell system)和1948年H.E.康克林从劳动收入不均衡角度进行的土地经济效益分级系统化,还有影响较为广泛的对农业土地利用效益评价的FAO《土地评价纲要》AEZ法,以及1976年前苏联的“全苏土地评价方法”。进入20世纪,土地评价的方法不断完善,评价的领域从农村发展到城市。就城市土地利用的经济效益而言,Ewing(1997)、Cauffman(1998)、Downs.A(1998)和Burchell(1999)从宏观的角度得出城市扩张会促进城市用地经济效益[1-3],Fulton(2001)验证了城市用地扩展与用地经济效益两者的显著相关关系[4]。

在土地利用的生态效益方面,国外对此的研究是围绕土地生态系统服务功能价值论展开。以1994年世界可持续发展商务委员(WBCSD)提出生态效率(Eco-Efficiency)为标志,土地利用生态效益的研究在世界范围内展开。特别是1997年Costanza.R等得出全球生态系统服务功能平均经济价值价值33万亿美元[5],引起了全球范围内对生态系统种群,如海洋、淡水、湿地、草地、森林的服务功能价值各种尺度的评价。

而国内对于土地利用的经济效益评价经过多年的成长,从理论到实践、从理论基础到评价方法上,都已经取得了较多的成果。从实践上,对中国的东部、中部地区、西部地区的城市土地利用评价均有涉及,从研究方法上,定量化数学模型得到广泛应用。如以系统论为基础的深圳市、宁波市等地土地利用效益动态耦合模型[6-7],但指标权重采用德尔菲法,主观性较强;如以线性规划的数据包络分析(DEA)、C2R模型对东北城市哈尔滨、西部城市兰州进行土地利用的有效性评价[8-10],但从投入产出角度分析土地利用效益难以反映土地利用综合效益的均衡性程度;还有以Choquet积分方法对武汉东湖高新技术开发区进行了土地经济效益评价[11],依然是土地投入与产出的对比问题,区域上也存在局限。

本研究采用与土地利用效益密切相关的指标体系,从土地产出的经济效益、社会效益、生态效益和环境效益四方面,建立了土地利用综合效益评价指标体系,并对武汉市土地利用社会经济效益与生态环境效益的耦合协调度机制进行综合分析,可以为区域土地资源的高效协调利用和科学管理提供借鉴。

1 城市土地利用效益耦合关系评价

1.1 评价原理

社会经济效益系统是一个能量耗散系统,这个动力系统在动态演化,在(t,∞)呈现与时间无关的定态,非线性系统由周期运动变到混沌不稳定,相应的生态环境效益系统也具备类似演化特点[12],两者间具有耦合关系,可用如下方程表达其演化进程:

(1)

根据李雅普诺夫第一法近似数学模型(线性化模型)稳定性的方法,即在平衡态求其一次Taylor展开式,然后利用这一次展开式表示的线性化方程去分析系统稳定性,解出线性化状态方程组或线性状态方程组的特征值:

(2)

因此,计算土地利用社会经济效益Q1(x)和生态环境效益Q2(y)的一般函数为:

(3)

(4)

式中:xi,yj——两系统的元素;ai,bj——各元素的权重;i,j——两系统元素序号。

1.2 演化方程

李雅普诺夫第一法需要求解线性化后系统的特征值,因此该方法也仅能适用于非线性定常系统,土地利用社会经济效益与生态环境效益存在非线性耦合关系,可以看作是非线性定常系统。随着系统平衡态渐近稳定,则系统经激励后,其储存的能量将随着时间推移而衰减,当趋于平衡态时,其能量达到最小值,非均衡动态系统的演化方程为:

(5)

式中:A,B——分别为社会经济子系统和生态环境子系统的演化状态,由于系统的耗散结构其演化能量来源外界,即为A,B系统外部能量或是双方相互能量影响。

任Q1随时间发生变化,就会导致A和B系统内部的变化;反之,A或B系统的非稳定性若发生变化,会导致Q1的演化甚至于系统的时变演化和非稳定变化。也就是说由于系统作为有机整体内部要素之间存在有机结构和功能依赖,系统存在着任一要素的变化就会导致其他要素的变化。在受时间和外在动力的作用下,耗散开放两个系统的演化速度可表示为:

(6)

式中:VA,VB——分别为两子系统演化速度,分析状态变化所反映的能量变化关系可以分析出状态的变迁或演变,整个系统处于不稳定状态,其演化速度V为VA与VB的函数。

1.3 耦合模型

(7)

1.4 耦合度及其关系

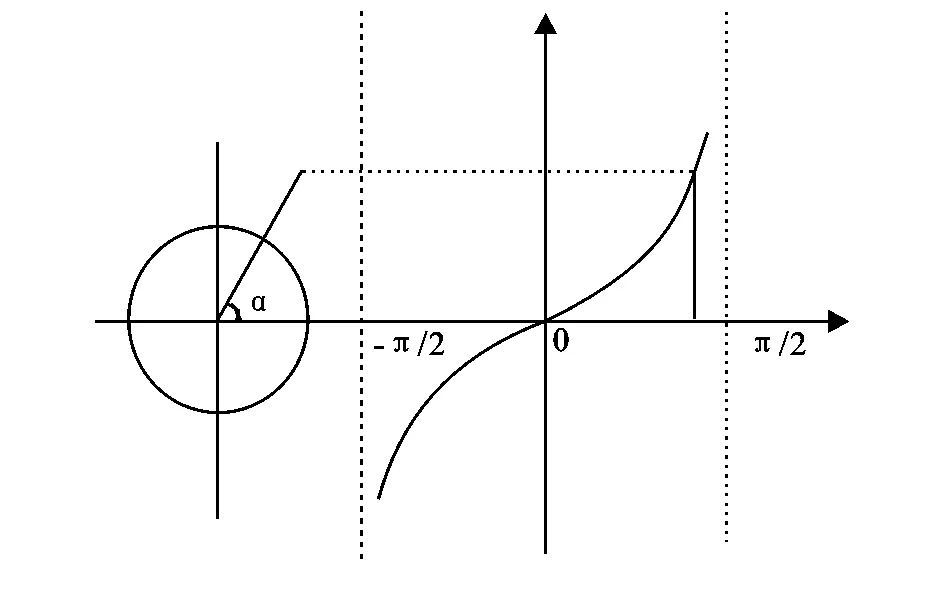

根据上述耦合模型,由VA与VB形成的夹角α是土地利用社会经济效益与生态环境效益的二维关系,用耦合度α的大小可以反映系统间协调发展的程度。由于反正切函数具有周期性,值域在(-π/2,π/2),为单调递增函数(图1)。故此,可将整个系统演化划分为4个阶段:初始期、分化发展期、博弈发展期、形成期。

1) 当-90°<α≤-45°时,初始期:主要标志是差异的出现。由于系统内外的种种不确定性的存在,土地利用的强度较小,生态环境容量大,主体之间的差异开始出现;这个阶段基本上是在原有的、比较低级、比较简单的系统结构中运行,处于低级共生阶段。

2) 当-45°<α≤0°时,分化发展期:主要标志是主体的分化,即差异的固定和放大。在追求优化和高效率的利益推动下,子系统之间开始产生分工,出于各种原因形成的差距得到固定和放大。在这个阶段,原有的秩序受到冲击,生态环境的破坏与恶化,社会经济效益受到限制,二者之间的矛盾日益突出,愈演愈烈。

3) 当0°<α≤45°时,博弈发展期:子系统间的平衡状态达到是这个阶段完成的标志(α等于45°)。各种利益的矛盾和冲突出现,社会经济与生态保护博弈过程开始,在特定机制下经历必要过程以矛盾和冲突形式达到某种平衡。社会经济效益与生态环境效益都有明显改善,其结果走向、代价大小和时间长短都在期内得到确认。

4) 当45°<α<90°时,形成期:本期主旋律是新秩序的建立和走向稳定,激烈的冲突和博弈已经过去,取而代之的是在新体制内的调节和完善。各种利益以合作为纽带,在原有主体上构成新的主体,并稳定下来,为新系统的可持续运行打下基础。历经旧系统解体,新系统产生而使得新旧系统的关系表现为4种模式[13](图2)。

图1 土地利用效益的耦合度分析

图2 土地利用效益耦合关系的演化模式

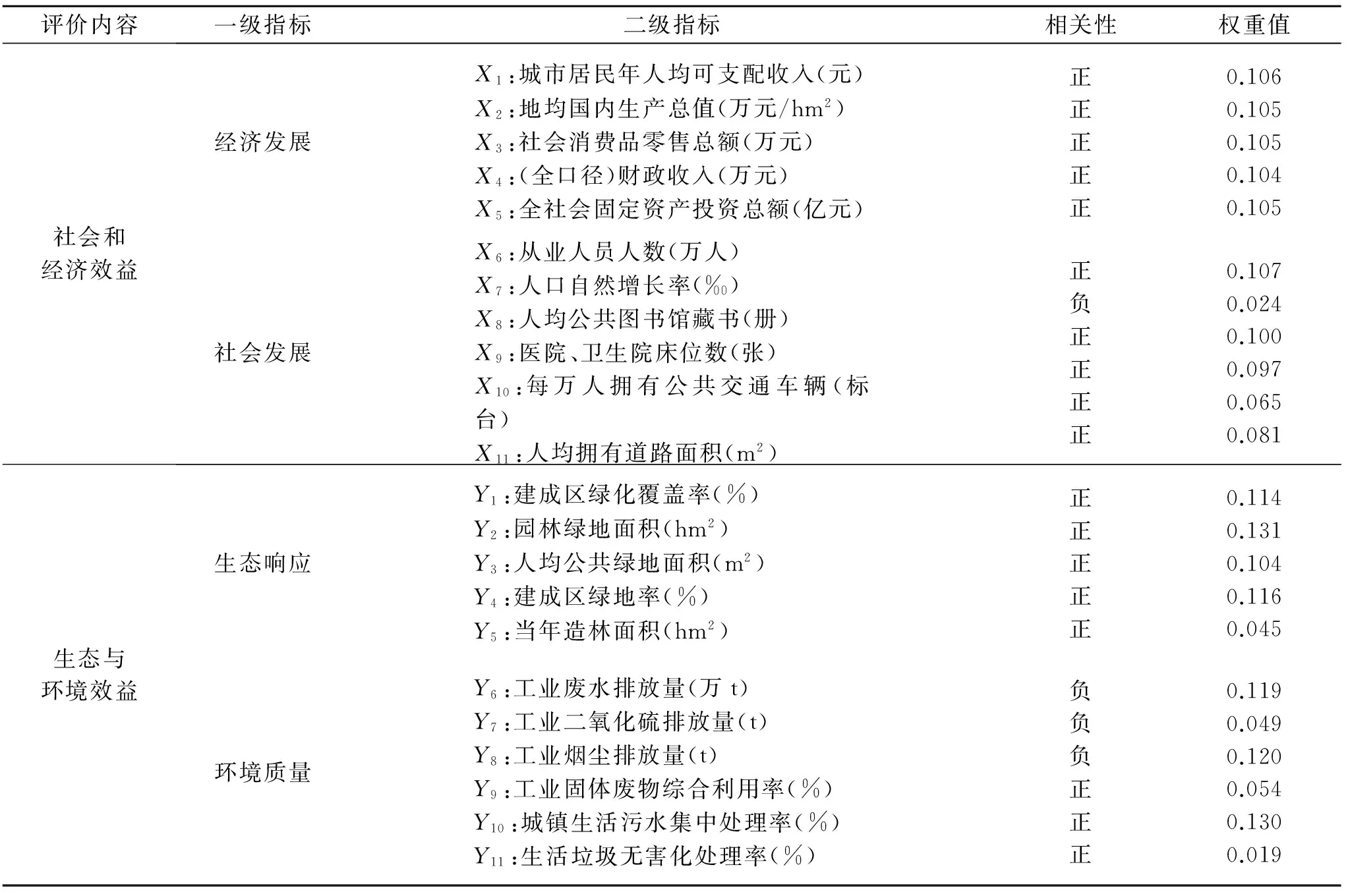

2 城市土地利用效益指标体系

为科学评价武汉市土地利用效益,从社会、经济、生态、环境四个方面构建土地利用效益的评价体系,将土地利用效益区分为社会经济效益和生态环境效益两个子系统并分别进行效益评价。在遵循科学、简洁、系统、可计算等原则的基础上,结合研究区域具体发展现状和数据资料的可获取性,建立了四个方面,二十二个评价指标(见表1)。该评价指标体系中大部分数据取自《中国城市年鉴》(1997—2011)和《武汉统计年鉴》(1997—2011),另有部分关于生态和环境指标来源于《武汉市环境状况公报》(1997—2011)。依据这些统计数据值,标准化后,利用主成分分析法对各子系统指标进行客观赋权,结果如下表1所示。

表1 武汉市土地利用效益评价指标体系及权重

3 武汉市城市土地利用效益耦合关系

3.1 土地利用效益综合值计算

利用公式(3)、(4)计算出武汉市1996—2010年城市土地利用社会经济效益与生态环境效益各年的综合值,其演化曲线如图3所示。

从图3可看出,1996—2010年,武汉市土地利用社会经济效益呈现明显的逐年上升的发展态势,这与当地社会经济发展的实际水平基本相符。这不仅得益于国家宏观政策的大力支持,同时也受武汉市社会经济发展内在动力驱动的强烈影响。

在土地利用生态环境效益方面,相比土地利用的社会经济效益,生态环境效益的增长略小,增长速度也相对较慢,这主要是与生态环境响应的滞后性有关。而生态环境效益的波动性则是有别于社会经济效益增长的更显著特点,这反映出生态环境子系统的脆弱性与敏感性。

比较土地利用社会经济效益和生态环境效益曲线的发展趋势曲线,可以看出在1996—1997,1999—2001和2003—2004年这三个时段,两者发展趋势呈反方向变化,这是由于在这几个阶段中生态环境效益在1997年,2004两年呈下降趋势,社会经济效益在2001年呈下降趋势。其余时段两曲线均处于同步变化状态,即两者保持着相同的增长态势。

图3 武汉市土地利用效益演化

3.2 土地利用效益耦合度计算

运用统计分析软件spss,选取多项式非线性分别拟合上述两曲线,计算得到武汉市社会经济效益A和生态环境效益B关于时间t的函数式(8)和式(9):

A=0.0049t2-0.0189t+0.1044(R2=0.9819)

(8)

B=0.0023t2+0.0234t+0.0672(R2=0.9854)

(9)

利用公式(6)分别对A,B求导,得到武汉市社会经济效益的演化速度VA方程式和生态环境效益的演化速度VB方程式如式(10)和式(11),下两式中t取值范围为1~15,相应年份为1996—2010年。

(10)

(11)

计算得出1996—2010年VA,VB,和耦合度α值(表2),并据此绘出耦合度α的演化曲线图(图4)。

图4 武汉市城市土地利用效益耦合度演化曲线

3.3 武汉市土地利用效益耦合关系分析

由图4可看出在1996—2010年,武汉市城市土地利用效益的耦合度变化近似于对数曲线,整个研究期耦合曲线变化速度先快后慢,经历了从低级不协调到协调再到不协调发展三个过程,且绝大多数年份处于不协调发展阶段。从武汉市土地利用效益耦合度演化曲线来看,可将其土地利用效益耦合状态粗略的划分为4个阶段:

表2 武汉市城市土地利用效益的发展速度与耦合度

第一阶段:1996年—1997年,此阶段及其以前各年份属于系统的形成初期,土地利用效益耦合度变化剧烈,在这一时期,生态环境效益的发展速度要明显高于社会经济效益,即VA 第二阶段:1998—2002年,城市土地利用效益处于分化期和激烈博弈期。VA 第三阶段:2003—2004年,耦合度从44.66°上升到46.92°,在45°的最佳位置左右徘徊,土地利用效益处于博弈末期,相对最佳的协调状态。这一时期,武汉市经济发展开始提速,GDP以年均14.5%速度在增长,各项指标均有明显增长,社会经济发展取得了长足进步。同时随着环保相关的市场机制、政府调控日趋完善,经济社会发展所提供的有力支持,使得生态环境的工业废水、废气等主要污染指标有了显著下降,生态环境的质量基本处于稳定状态,退化得到一定程度的遏制。土地生态环境的改善和退化遏制,可为社会经济持续稳定发展提供保障条件,进一步促进土地利用社会经济快速发展,处于相对最佳协调发展状态。 第四阶段:2005—2010年,VA>VB,耦合度从48.74°上升至54.20°,城市土地利用效益由相对最佳协调状态向相对不协调状态演化,新的形态将在未来一定时期内出现。这一时期武汉市GDP年均增长速度达到21.10%,经济持续、高速发展,土地利用结构和强度超过了生态治理和环境保护投资的力度和投入力度,土地资源承载能力下降。城市的各种生态问题不断深化并对社会经济子系统制约作用不断增加,环境的恶化遏制力度不够,两个子系统新的分化又开始出现,总体协调程度趋于下降。 综上所述,1996—2010年武汉市土地利用效益耦合演化历经了以下四个阶段:从形成初期的不协调至激烈博弈后的利益分化,之后经历相对最佳协调,又逐渐向不协调发展并呈现新的演化特点。武汉市土地利用效益耦合演化进程表明武汉市社会经济发展仍以有环境为代价的趋势,经济与环境新的博弈和矛盾激化趋势已经呈现,经济发展与生态环境建设在土地利用过程中负反馈机制将可能出现新的变化[14-16]。 城市土地利用效益评价是个系统工程,本研究将土地利用的综合效益分解为社会经济效益和生态环境效益两个子系统,在分析借鉴相关的研究成果和相关理论的基础上,对两子系统效益及其耦合关系做出评价,得到以下结论: 1) 采用主成分分析方法,对各指标进行客观赋权并作标准化处理,进行武汉市1996—2010年土地利用效益的评价,结果显示武汉市土地利用社会经济效益与生态环境效益均呈上升态势,但特点有所区别,社会经济效益随着经济的稳步发展表现出起点低、增幅大、速度快的特征,而在土地利用生态环境效益方面,则呈现出起点较高,增幅较大,在波动中稳定上升的特点,反映了生态环境的相对脆弱性与敏感性。 2) 在土地利用社会经济和生态环境效益从形成初期的不协调至激烈博弈后的利益分化,之后经历相对最佳协调后,又逐渐向不协调发展并呈现新的演化特点。武汉市土地利用效益耦合演化进程表明武汉市社会经济的发展以环境为代价的趋势依然存在,经济与环境新的博弈和矛盾激化趋势已经呈现,经济发展与生态环境建设在土地利用过程中负反馈机制将可能出现新的变化。 3) 在后续研究中若能在土地利用效益耦合度分析的基础上,进一步找出影响社会经济效益与生态环境效益耦合的驱动因子,并做相应对策研究,将能切实有效的促进武汉市土地利用效益的均衡发展。 [1] Ewing R. Is Los Angeles-style sprawl desirable[J]. Journal of the American Planning Association,1997,63(1):107-126. [2] Downs A. Features-The Big Picture:How America's cities are growing[J]. Brookings Review,1998,16(4):8-11. [3] Burchell R W, Shad N A. The Evolution of the Sprawl Debate in the United States[J]. Hastings W.-NWJ Env. L. & Pol′y,1999(5):137-361. [4] Ji W, Ma J, Twibell R W, et al. Characterizing urban sprawl using multi-stage remote sensing images and landscape metrics[J]. Computers, Environment and Urban Systems,2006,30(6):861-879. [5] Arrow K, Bolin B, Costanza R, et al. Economic growth, carrying capacity, and the environment[J]. Ecological Economics,1995,15(2):91-95. [6] 梁红梅,刘卫东,林育欣,等.土地利用效益的耦合模型及其应用[J].浙江大学学报:农业与生命科学版,2008,34(2):230-236. [7] 刘元芳,赵娇娇,张路路,等.河北省耕地集约利用与经济发展的耦合关系分析[J].水土保持研究,2013,20(5):232-236. [8] 宋戈,高楠.基于DEA方法的城市土地利用经济效益分析[J].地理科学,2008,28(2):185-188. [9] 胡曼琴,胡月明,刘振华.广州市建设用地集约利用评价研究[J].水土保持研究,2014,21(2):162-166. [10] 宫继萍,石培基,潘竟虎.基于DEA方法的兰州市城市土地利用经济效益分析[J].水土保持通报,2011,31(5):163-166. [11] 朱传军,卢新海,韩长生.基于模糊积分的开发区土地经济效益评价[J].中国土地科学,2009,23(5):53-58. [12] 李崇明,丁烈云.小城镇资源环境与社会经济协调发展评价模型及应用研究[J].系统工程理论与实践,2004,(11):134-139. [13] 梁红梅,刘卫东,林育欣.宁波市土地利用效益的耦合关系研究[J].中国地质大学学报:社会科学版,2008,7(6):91-95. [14] 梁红梅,刘卫东,刘会平,等.土地利用社会经济效益与生态环境效益的耦合关系:以深圳市和宁波市为例[J].中国土地科学,2008(2):42-48 . [15] 乔标,方创琳.城市化与生态环境协调发展的动态耦合模型及其在干旱区的应用[J].生态学报,2005,25(11):3003-3009. [16] 宋成舜,崔薛华,柯新利,等.城市土地集约利用综合效益演化研究以湖北省咸宁市为例[J].水土保持研究,2013,20(1):230-234. Analysis on Coupling Relationship of Urban Land Use Benefits—A Case Study of Wuhan City XIONG Zheng, TAN Bing, SONG Chengshun, ZHAI Wenxia (SchoolofResourcesandEnvironmentalScience&Engineering,HubeiUniversityofScience&Technology,Xianning,Hubei437100,China) Enhancing the land use comprehensive benefits is an inevitable requirement of sustainable development. Based on the data of land use and socio-economic development in Wuhan City during the period from 1996 to 2010, the evaluation weight system of socio-economic and eco-environment benefits was established. And the weight of each indicator was evaluated using principal component analysis (PCA), and then the socio-economic and eco-environment benefits of land use from 1996 to 2010 were evaluated. In order to determine the coordinated degree between socio-economic and eco-environmental benefits systems, a coupling model on two systems was built by the method of system science theory. The result showed that land use socio-economic benefits and eco-environment efficiency had increased in Wuhan City during the period from 1996 to 2010. The socio-economic benefits underwent the process of low beginning, fast speed and large increase. However, the trend of eco-environment benefits showed the process of high beginning, and the process of larger increases and steady fluctuation rise. The results of coupling degree showed that the trend of coupling degree was similar to a logarithmic curve in Wuhan from 1996 to 2010, which differentiated from the interests of the early formation of incongruity to the intense game, and then experienced relatively coordination, gradually uncoordinated development and presented a new evolutionary feature. urban land benefits; Wuhan City; eco-environmental benefits; coupling relationship 2014-05-10 2014-06-02 湖北省教育厅科学技术研究项目(B2013048);湖北省教育厅人文社会科学研究项目(13g390) 熊征(1982—),女,硕士研究生,讲师,主要从事数据模型的分析研究。E-mial:xiong_zheng@126.com 谈兵(1981—),男,湖北咸宁人,硕士研究生,讲师主要从事土地资源利用与评价的研究。E-mail:tanbing_xnc@163.com F301.24 1005-3409(2015)02-0278-064 结论与展望