典型生态县域土地利用时空与景观格局变化

2015-04-10张合兵王世东

张合兵, 王世东,2

(1.河南理工大学 测绘与国土信息工程学院, 河南 焦作 454000; 2.江苏省资源环境信息工程重点实验室 江苏 徐州 221116)

典型生态县域土地利用时空与景观格局变化

张合兵1, 王世东1,2

(1.河南理工大学 测绘与国土信息工程学院, 河南 焦作 454000; 2.江苏省资源环境信息工程重点实验室 江苏 徐州 221116)

综合利用3S技术和景观生态学方法,以大洼县2000年、2005年和2010年的TM遥感影像和其他辅助数据为基础,利用土地利用转移矩阵分析了研究区近10 a土地资源数量变化情况,利用选取的景观格局指数分析了研究区近10 a土地利用空间格局演化的时空变化特征。结果表明: 1) 耕地、滩涂和建设用地是大洼县景观类型主体,合计占区域总面积的77.45%; 2) 景观破碎化过程日益严重,景观结构趋向不稳定; 3) 土地利用数量结构和空间格局不甚合理。因此,需要针对这些问题,采取科学合理的措施来解决土地资源利用过程中带来的生态环境问题。

土地利用; 景观格局; 景观指数; 大洼县

近年来,随着社会经济的快速发展,区域土地利用时空与景观格局变化日趋明显,人地矛盾日益突出,这种变化给区域土地资源利用与生态环境带来了巨大的不可估量的影响[1-2]。土地利用/覆盖变化(LUCC)集中体现了这种自然与人文的交互作用,它不仅反应了人类改变地球表面特征的空间格局,而且再现了地球表面景观格局的时空动态变化过程[3-4]。景观生态学是研究景观单元的类型组成、空间配置及其与生态学过程相互作用的综合性学科[5]。通过景观生态学能够实现土地利用的空间格局与生态过程之间的相互关联并对其进行生态学度量,进而对人类干扰在整个生态系统变化中的作用和影响进行评估[6-8]。目前,土地利用时空与景观格局变化研究已成为当前区域乃至全球环境变化研究领域的核心内容之一,也成为全球变化研究的前沿和热点课题;尤其近几年随着3S技术的发展和普及,对土地利用及景观格局动态变化研究越来越深入[9]。

大洼县地处辽宁省西南部,濒临渤海辽东湾,具有典型的滨海生态县域特色,是中国地理环境独特和生物多样性最丰富的地区之一,其生态恢复与重建对整个渤海湾以及辽河流域的水土流失治理以及生态安全具有重要的现实意义。但近年来大洼县在资源开发和经济发展过程中,优质耕地流失、湿地景观变迁、生态环境退化等一系列问题相继出现。县域内土地利用结构与空间格局都发生了较大变化。因此,本文以RS和GIS为技术手段,以2000年、2005年和2010年的土地利用状况为基础,对该区近10 a土地利用及景观格局时空变化特征进行分析研究,目的是找出了研究区目前土地利用结构和空间布局上的特点与存在的问题,以期为该地区的土地资源可持续利用、区域可持续发展以及生态环境建设等提供科学依据和理论基础。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

大洼县地处辽宁省西南部、盘锦市南部、辽东湾北岸,大辽河、辽河下游,双台子河冲积的三角洲上。东南及南部为大辽河所环抱,西濒渤海辽东湾,北与盘锦市兴隆台区、盘山县接壤,具有典型的滨海生态县域特色。地处121°48′—122°21′E,40°41′—41°09′N,全区土地总面积1 387 km2。大洼县地势平坦,低洼多水,是由大辽河、辽河淤积退海滩涂发育而形成的滨海平原。全区属温带大陆性半湿润季风气候,具有暖温带和中温带过度性特征,四季分明,气候温和,雨量集中,光照充足。年平均气温9.3℃,极端最高气温32.7℃,极端最低气温-23.8℃,年平均降雨量647.3 mm,年平均无霜期208 d,全年日照时数2 816 h,最大冻土深度1.36 m,冬季主导风向为东北风,夏季主导风向为西南风。水资源丰富,有大辽河、辽河、新开河及双台子河流经境内,注入渤海,流域面积1 527 km2,海岸线长68 km,河岸线近100 km。土壤属温带半湿润地区黑褐色土地带,以水稻土、草甸土、沼泽土为主,土地利用率高,种类比较齐全。

大洼县下辖14个镇和临港经济区、红海滩湿地旅游度假区,全县总人口35万。2010年,大洼县生产总值为180亿元,工业总产值为650亿元。全县接待国内外游客达到400万人次,旅游总收入实现50亿元,相继被评为“辽宁省旅游强县”、“国家级一类生态示范区”等称号。2000年以来,大洼县经济快速发展,年均增长速度达18.2%。2010年大洼县域基本竞争力进入全国百强县(市)行列。

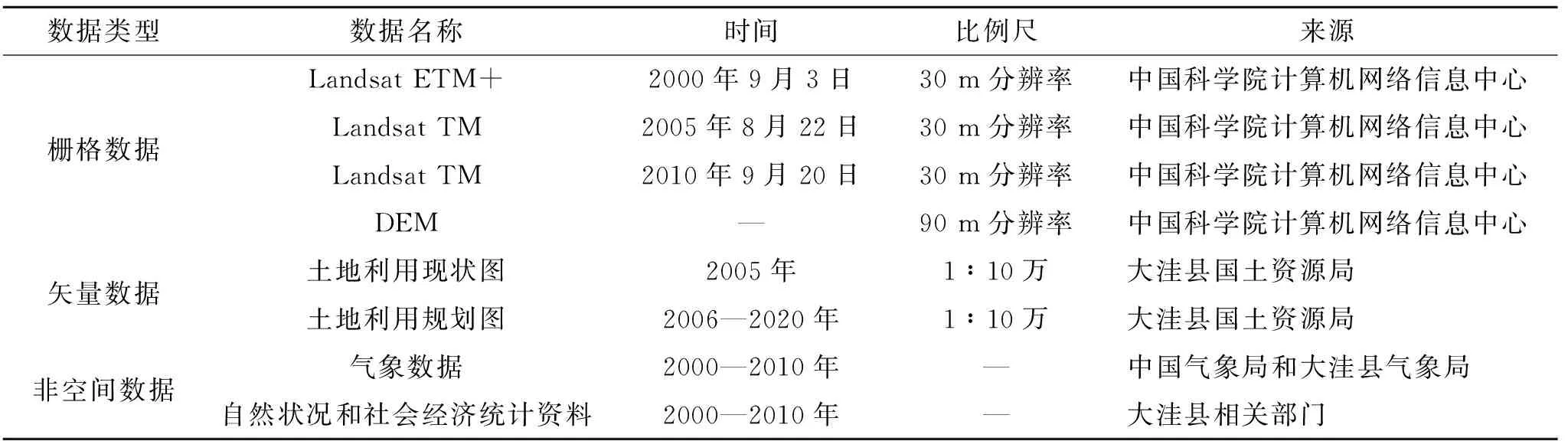

1.2 数据来源与处理

本研究采用的原始数据主要有:2000年,2005年和2010年Landsat TM遥感影像;2010年1∶10万土地利用现状图。另外还有研究区土壤、植被等自然状况资料和社会经济资料。具体数据来源见表1。

表1 数据来源

遥感图像分类采用以非监督分类为主,目视解译为辅的方法进行影像分类。在分类过程中,首先用ISODATA 非监督分类方法把影像自动分为15类,然后合并成需要的6种地类(耕地、建设用地、林地、湿地、水体、滩涂),得到研究区初步分类结果;在此基础上,进行分类后处理;根据野外调查、GPS 数据、土地利用现状图及其他相关资料,采用目视解译法修改混分和错分像元,最终得到研究区土地利用分类结果;然后根据同期的地面资料和野外调查数据,随机选取若干样本区,利用ENVI 软件计算其分类混淆矩阵和Kappa 系数。结果表明,土地利用分类总体精度87.4%,Kappa系数为0.81,达到较好效果。另外,对研究区的气象、土壤等资料在ArcGIS 环境下进行栅格化处理,并搜集研究区其他自然状况资料和社会经济统计资料。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用数量结构分析方法 土地利用转移矩阵能够全面具体地反映土地类型数量结构及其变化,目前被广泛应用于土地利用数量结构变化分析中。土地利用转移矩阵数学形式为:

(1)

式中:Sij——土地利用类型面积;n——土地利用类型数;i,j——初期和末期土地利用类型。

(2)

式中:Ci×j——由k时期到k+1时期的土地利用变化图。据此可以求出土地类型相互转化数量关系的原始转移矩阵,然后根据原始转移矩阵求出两个时期不同土地类型之间的相互转化率与k+1时期各土地类型相对于k时期的变化程度。

1.3.2 土地利用空间格局分析方法 土地利用空间格局可以运用多种景观指数进行分析。本文选取其中生态学意义比较明显的几个景观指数[11-12],对研究区内的土地利用空间格局特征及其演化进行分析研究。

1) 多样性指数。土地利用多样性指数的大小反映了土地类型的多少以及各土地类型所占比例的均匀程度。在一个区域中,土地利用多样性指数越高,说明土地类型越丰富,并且各个类型所占的比例也越均匀。本文土地利用多样性指数H用Shannon指数表示,公式为(3):

(3)

式中:pi——土地利用类型i所占的比例;m——土地利用类型的数目。

2) 均匀度指数。均匀度指数用于描述土地利用中不同类型分配的均匀程度,该指数反映了景观面积分布均匀程度。其计算公式(4) 为:

E=H/Hmax

(4)

式中:Hmax=lnm,在最大均匀条件下的多样性指数,E的取值范围[0-1],景观面积越均匀,取值越大。

3) 优势度指数。优势度指数表示土地利用多样性对最大多样性之间的偏差,表明区域土地利用类型组成中某一种或几种土地类型占优势的程度,它与多样性指数相反。土地利用优势度可用公式(5) 表示:

(5)

式中:Hmax=lnm,表示在最大均匀条件下的多样性指数。优势度越大,表明各土地类型所占比例差别也越大,即以某一种或某几种土地类型占优势。反之亦然。

4) 破碎度指数。土地利用景观破碎度,反映土地利用空间结构的复杂性,破碎度指数能够反映出景观类型受自然因素与人为因素的干扰强度。可用公式(6) 进行计算:

F=(NP-1)/NC

(6)

式中:NP——土地利用类型的斑块总数;NC——研究区总面积除以最小斑块面积。F的取值范围[0~1],0为景观完全未被破坏,1表示被完全破坏。

5) 形状指数。形状指数指将斑块形状与相同面积的圆相比较而得到的数值。它表征景观规则程度,反映景观受干扰程度及斑块稳定性。可用公式(7) 进行计算。

(7)

式中:Pi——土地类型i的周长;Ai——土地类型i的面积。S值越趋近于1,说明斑块形状越接近于圆,S值越大,说明斑块形状越复杂、越不规则。

6) 分离度指数。分离度指数描述某一景观要素中不同斑块在空间分布上的分散程度,分离度越大,斑块在空间上分布越离散,景观分布越复杂。可用公式(8) 进行计算。

Fi=Di/Si

(8)

2 结果与分析

2.1 土地利用数量结构分析

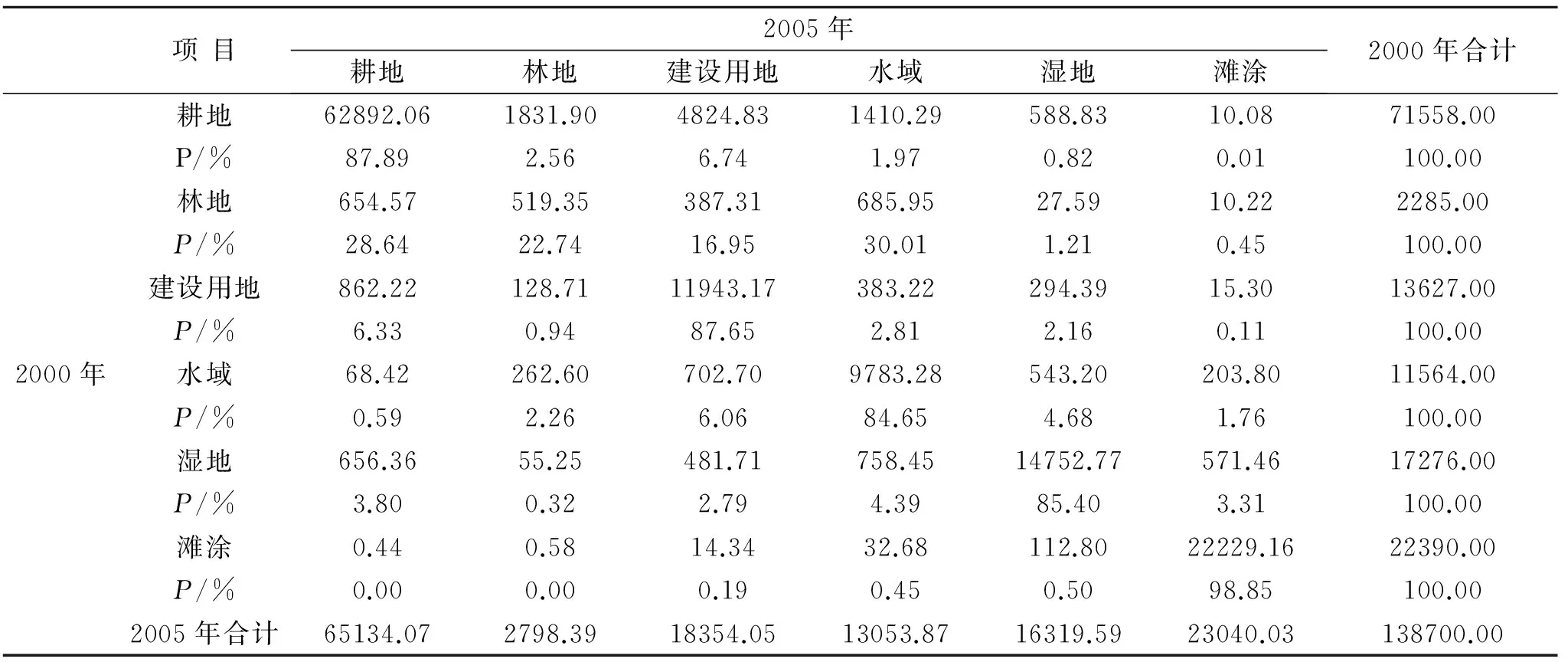

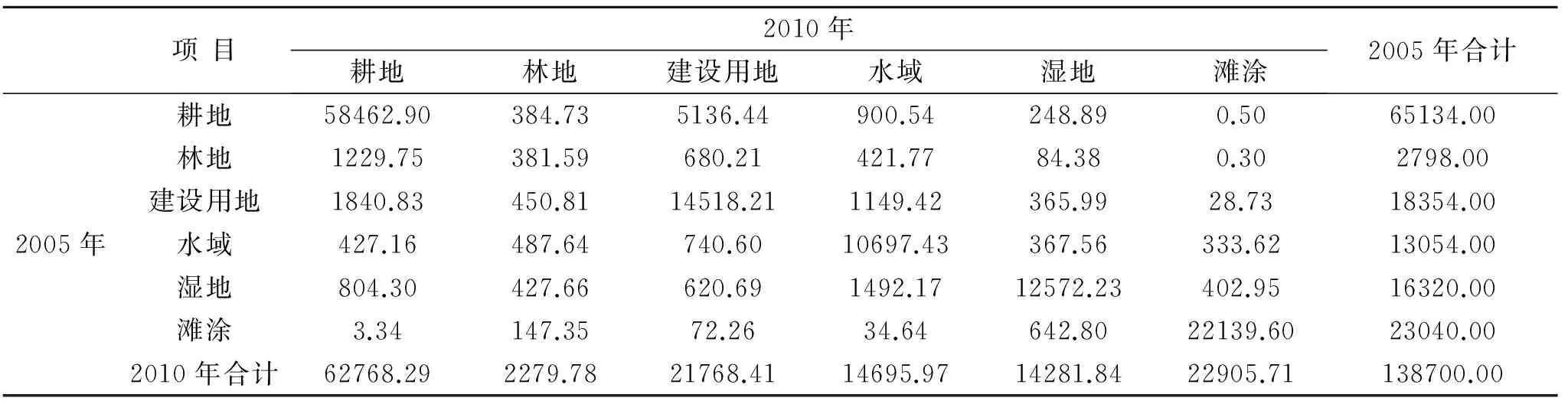

2.1.1 大洼县土地利用转移矩阵分析 在遥感软件ENVI支持下,利用研究区2000年、2005年和2010年的三个时期土地利用图,计算得出2000—2005年、2005—2010年的土地利用转移矩阵(表2和表3)。

1) 2000—2005年大洼县土地利用转移矩阵。从表2可以看出,在2000—2005年时期内,耕地主要转变为建设用地,其次是林地和水域,其中转化为建设用地的面积占2000年耕地总面积的6.74%,转化为林地和水域的面积分别为2.56%和1.97%;林地主要转变为水域、耕地和建设用地,转化比例分别为30.01%,28.64%和16.95%;建设用地主要转化为耕地和水域,转化比例分别为6.33%和2.81%;水域主要转变为建设用地和湿地,转化比例分别为6.06%和4.68%,其次还有部分水域转变为林地,比例为2.26%;湿地主要转变为水域、耕地和滩涂,转化比例分别为4.39%,3.80%和3.31%;滩涂面积变化很小,分别有0.50%,0.45%和0.19%的比例向湿地、水域和建设用地转化。

表2 2000-2005年大洼县土地利用转移矩阵 hm2

表3 2000-2005年大洼县土地利用转移矩阵 hm2

2) 2005—2010年大洼县土地利用转移矩阵。从表3可以看出,在2005—2010年时期内,耕地主要转变为建设用地,其次是水域和林地,其中转化为建设用地的面积占2000年耕地总面积的7.89%,转化为水域和林地的面积分别为1.38%和0.59%;林地主要转变为耕地、建设用地和水域,转化比例分别为43.95%,24.31%和15.07%;建设用地主要转化为耕地、水域和林地,转化比例分别为10.07%,6.26%和2.46%;水域主要转变为建设用地、林地和耕地,转化比例分别为5.67%,3.74%和3.27%;湿地主要转变为水域、耕地和建设用地,转化比例分别为9.14%,4.93%和3.80%,其余还有部分湿地转变为林地和滩涂,比例分别为2.62%和2.47%;滩涂面积变化很小,分别有2.98%,0.64%和0.31%的比例向湿地、林地和建设用地转化。

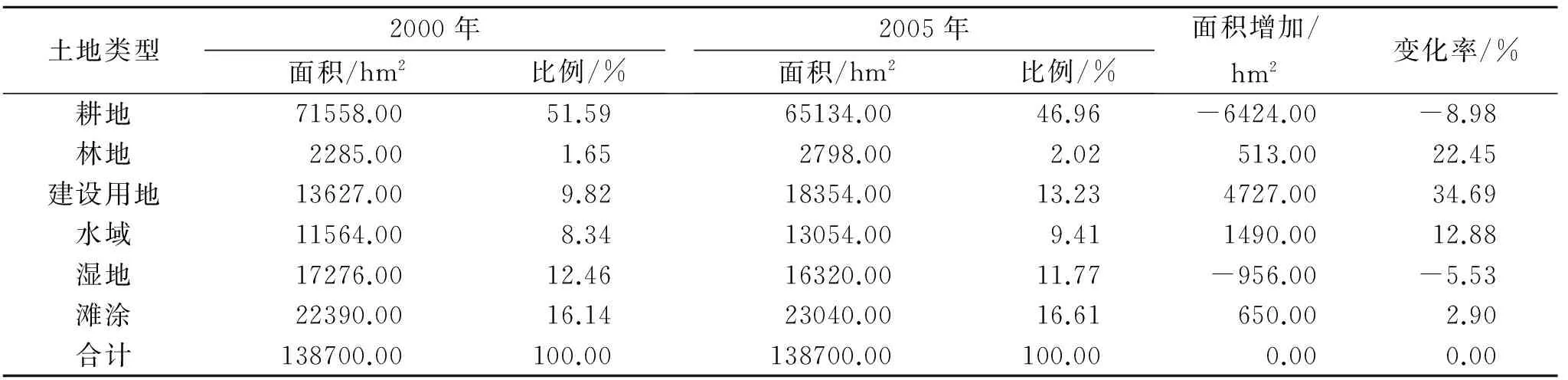

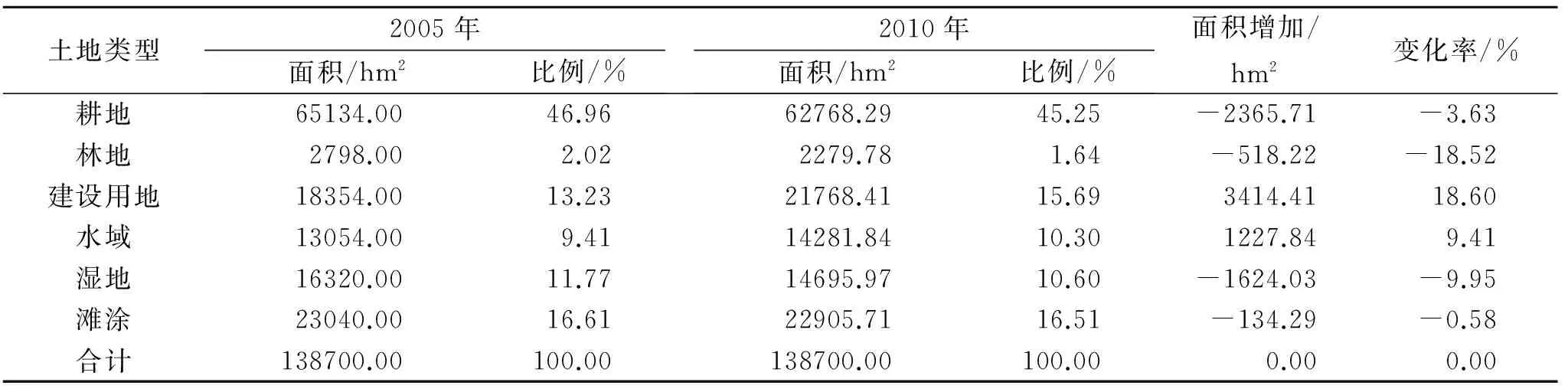

2.1.2 大洼县土地利用总体结构及其变化 根据土地利用分类图和土地利用转移矩阵,可以得出大洼县2000年、2005年和2010年各类土地利用类型面积和比例变化情况(表4和表5)。

从表4可以看出,2000—2005年,大洼县建设用地面积变化最为剧烈,增长了34.69%,林地、水域和滩涂面积分别增长了22.45%,12.88%和2.90%。耕地面积减少最为剧烈,减少了8.98%,其次为湿地,面积减少了5.53%。

从表5可以看出,2005—2010年,大洼县建设用地面积变化程度仍然较大,增长了18.60%,水域面积增长了9.41%。林地面积减少最为剧烈,减少了18.52%,其次为湿地,面积减少了9.95%,其余耕地和滩涂面积分别减少了3.63%和0.58%。

以上结果表明,2000—2005年和2005—2010年这两个时期内,耕地和湿地一直在减少,耕地减少的幅度最大,是其他用地增加的主要来源,另外,林地面积总体上也处于减少趋势。建设用地的面积呈大幅度地增加,主要来自于耕地,水域面积也有较大幅度的增加。耕地面积的减少的主要原因是大洼县近年来社会经济的快速发展,导致大量耕地转变为建设用地。与此同时,不合理的土地利用方式以及气候变化,使得湿地在不断转化为滩涂、水域和耕地。另外,从两期土地利用分类图中可以看出,虽然水域总面积在增加,但是增加的主要为起生产作用的水产养殖水面,具有生态调节功能的自然水体面积却在不断减少。由于大洼县属于退海平原,县域内木本植物较少,尤其是乔木,现有的林地主要为分布在村庄周围的零星林地、分布在道路和沟渠周围起绿化作用的绿化带等,近年来,由于农村居民点的不断扩展和城镇快速的发展,导致林地变化非常剧烈,总体处于减少趋势。总的来说,大洼县土地利用结构不合理,由此引起的生态环境问题也日益暴露出来。

表4 2000-2005年大洼县土地利用数量结构变化分析

表5 2005-2010年大洼县土地利用数量结构变化分析表

2.2 土地利用空间格局分析

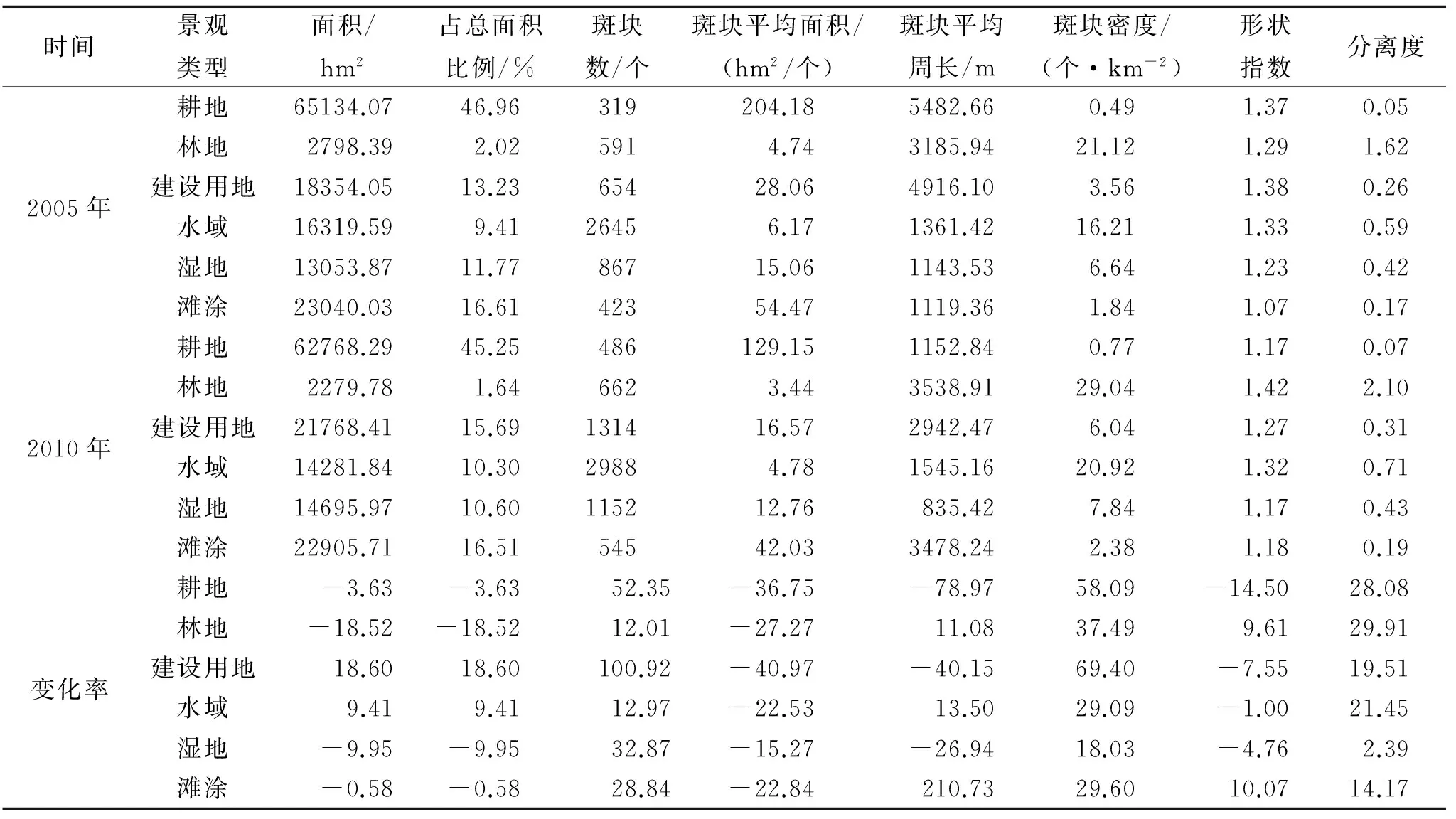

根据景观生态学原理,先在ArcGIS软件中将遥感影像分类图转成GRID格式,然后导入Fragstats软件,计算所选取的景观格局指数,经过分析,得出研究区土地利用空间格局特征及其变化结果。具体结果见表6—8。

从表6可以看出,2000—2005年期间,大洼县耕地和湿地面积大幅度减少,减少比例分别为8.98%和5.53%;建设用地、林地、水域都有大幅度增长,增长比例分别为34.69%,22.45%和12.88%;滩涂面积变化不大,增长了2.90%。2000—2005年期间,大洼县各土地利用类型的斑块数、斑块平均面积、斑块平均周长、斑块密度、形状指数和分离度等景观结构变化特征多样,式中:耕地、林地、建设用地、水域和滩涂的斑块数和斑块密度均有较大幅度的增加,斑块平均面积呈减小趋势,湿地的斑块数较少,斑块平均面积呈上升趋势。耕地、林地和湿地的斑块平均周长增长,建设用地、水域和滩涂的斑块平均周长降低。对于形状指数,除了林地有较小幅度的增长外,耕地、建设用地、水域、湿地和滩涂都在降低。耕地、林地、建设用地和水域的分离度呈现不同程度的增长,湿地和滩涂的分离度均在下降。以上各种景观指数的结构与特征反映出研究区斑块数量增加,斑块平均面积减小,斑块形状趋于规则化,混杂程度降低,景观异质性降低,研究区土地利用系统有向简单和规则的人工生态系统发展的趋势。

从表7可以看出,2005—2010年期间,大洼县耕地、林地和湿地面积大幅度减少,减少比例分别为3.63%,18.52%和9.95%,滩涂面积变化不大,减少了0.58%;建设用地和水域有大幅度增长,增长比例分别为18.60%和9.41%。2005—2010年期间,大洼县各土地利用类型的斑块数、斑块平均面积、斑块平均周长、斑块密度、形状指数和分离度等景观结构变化特征多样,其规律与2000—2005年有很大不同,式中:耕地、林地、建设用地、水域、湿地和滩涂的斑块数和斑块密度均呈现较大幅度的增加,斑块平均面积均呈减小趋势。耕地、建设用地和湿地的斑块平均周长降低,林地、水域和滩涂的斑块平均周长增加。对于形状指数,林地和滩涂有较小幅度的增长,耕地、建设用地、湿地和水域均有较大幅度降低。对于分离度指数,耕地、林地、建设用地、水域、湿地与滩涂的分离度均呈现不同程度的增长,式中:林地、耕地和水域的分离度增加的幅度最大。与2000—2005年相比,2005—2010年的斑块数量增加的幅度、斑块平均面积减小的幅度、斑块密度增加的幅度、形状指数降低和分离度增加的幅度等都有减弱的趋势,这些景观指数特征反映出2005—2010年的研究区土地利用景观格局恶化的趋势有所减缓,研究区土地利用系统向简单和规则的人工生态系统发展的趋势在一定程度上有所减缓,但是,其土地利用景观格局仍存在快速恶化的趋势。

从表8可以看出,大洼县三期土地利用空间格局的多样性和均匀度的大小顺序为:2000年>2005年>2010年,而优势度和破碎度的大小顺序恰恰相反,顺序为:2010年>2005年>2000年。这一结果表明,从2000—2010年的10 a间,土地利用多样性和均匀度一直在减小,优势度和破碎度却一直在增大。各种景观指数综合反映出大洼县各土地利用类型所占比例差别增大,土地利用系统多样性下降;土地利用中不同类型分配的均匀程度在降低;大洼县土地利用景观聚集程度在增大,混杂程度在降低;另外,从景观破碎度不断增大的趋势来看,研究区景观破碎化程度日益严重,土地利用结构趋向不稳定,表明人类干扰使景观异质性变大。2000—2010年这10 a间的各种土地利用空间格局指数的特征及其变化来看,大洼县土地利用系统在不断向简单的、规则的人工生态系统发展,但是,2005—2010年比2000—2005年的发展速度有所减缓,但仍有不断恶化的趋势。

表6 大洼县2000,2005年土地利用景观结构及其特征对比

表7 大洼县2005,2010年土地利用景观结构及其特征对比

表8 大洼县土地利用景观格局指数特征及其变化

3 结 论

本文在介绍辽宁省大洼县自然和社会经济概况的基础上,根据研究区的TM遥感影像和其他辅助数据,对大洼县近10 a土地利用时空与景观格局变化特征进行了分析,从而得出了研究区土地利用结构与景观格局变化的时空演化规律与内在联系[13-14]。

1) 耕地、滩涂和建设用地是大洼县景观类型主体。目前研究区内分布面积最大的景观类型是耕地、滩涂和建设用地,合计占总面积的77.45%。其中:耕地景观是研究区最主要的土地利用类型,不过近年来耕地面积呈现大幅度减少趋势。同时,建设用地面积呈现逐年上升的趋势,主要原因是由于经济的快速发展导致建设用地不断侵占耕地。滩涂景观是研究区另外一个重要的景观类型,随着近年来研究区生态环境的恶化和经济建设的不断发展,滩涂面积呈现减少趋势,这给大洼县生态环境保护带来不利影响。

2) 景观破碎化过程明显增加。2000年、2005年和2010年的大洼县景观破碎度分别为0.001 9,0.003 6和0.004 6,从这10 a的景观格局指数特征及变化趋势来看,随着研究区受人为干扰强度的不断增大,大洼县土地利用的多样性和均匀度在不断降低,优势度和破碎度在不断上升,使得大洼县土地利用景观异质性不断增加,景观破碎化过程日益严重,景观结构趋向不稳定。

3) 土地利用数量结构和空间格局不甚合理。2000—2010年期间,对研究区起重要生态保护作用的湿地、滩涂和林地等生态用地的面积在不断减少。另外,大洼县耕地一直呈现快速减少的趋势,同时建设用地在不断增加。以上结果说明,大洼县土地利用方式、土地利用结构以及空间格局存在不少问题。因此,需要采用科学合理的措施来改变目前土地资源利用过程中出现的不合理的土地利用方式与土地利用结构,从而来解决土地资源利用过程中带来的生态环境问题。

[1] 岳邦瑞,郎小龙,张婷婷,等.我国乡土景观研究的发展历程,学科领域及其评述[J].中国生态农业学报,2012,20(12):1563-1570.

[2] 何丹,金凤君,周璟.基于Logistic-CA-Markov的土地利用景观格局变化:以京津冀都市圈为例[J].地理科学,2011,31(8):903-910.

[3] 方相林,李根明,董治宝,等.风沙化土地典型区滑县土地利用时空变化研究[J].地域研究与开发,2012,31(5):107-110.

[4] Zomeni M, Tzanopoulos J, Pantis J D. Historical analysis of landscape change using remote sensing techniques: An explanatory tool for agricultural transformation in Greek rural areas[J]. Landscape and Urban Planning, 2008,86(1):38-46.

[5] 左丽君,徐进勇,张增祥,等.渤海海岸带地区土地利用时空演变及景观格局响应[J].遥感学报,2011,15(3):604-620.

[6] 胡玉福,邓良基,张世熔,等.基于RS和GIS的西昌市土地利用及景观格局变化[J].农业工程学报,2011,27(10):322-327.

[7] 侯飞,胡召玲.基于GIS的徐州市区景观格局变化分析[J].地域研究与开发,2012,31(1):156-160.

[8] 韩海辉,杨太保,王艺霖.近30年青海贵南县土地利用与景观格局变化[J].地理科学进展,2009(2):207-215.

[9] 唐宽金.基于景观生态学的土地利用时空格局变化研究:以长清区为例[D].济南:山东师范大学,2009.

[10] 何春阳,陈晋,陈云浩,等.土地利用/覆盖变化混合动态监测方法研究[J].自然资源学报,2001,16(3):255-262.

[11] 邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2000.

[12] 赵文智,程国栋.生态水文学:揭示生态格局和生态过程水文学机制的科学[J].冰川冻土,2001,23(4):450-457.

[13] 杭佳,石云,贺达汉,等.黄土丘陵区土地利用变化动态与景观格局分析:以彭阳县为例[J].水土保持研究,2013,20(6):203-208.

[14] 周玲,张丽,许君一,等.漓江流域土地利用变化分析及预测[J].水土保持研究,2013,20(6):218-223.

Research for Spatiotemporal Change and Landscape Pattern of Land Use in the Typical Ecological County

ZHANG Hebing1, WANG Shidong1,2

(1.SchoolofSurveyingandLandInformationEngineering,He′nanPolytechnicUniversity,Jiaozuo,He′nan454000,China;2.JiangsuKeyLaboratoryofResourcesandEnvironmentalInformationEngineering,Xuzhou,Jiangsu221116,China)

On the basis of the TM remote sensing images of Dawa County and other auxiliary data in 2000, 2005 and 2010, this paper analyzed the temporal and spatial change and landscape pattern of land use in recent ten years by method of 3S technology and landscape ecology. The area changes of land use were analyzed by using the land use transition matrix and the space-time evolution of spatial pattern was studied by using the selected landscape pattern index for the past 10 years in the study area. The results showed: 1) the arable land, shoals and construction land were the main types of landscape in Dawa County, accounting for 77.45% of the total area; 2) the landscape fragmentation process increasingly grew and the landscape structure tended to instability; 3) the land use quantity structure and spatial pattern were not reasonable to a certain extent. Therefore, the scientific and reasonable measures should be used to solve these problems of the eco-environment in the process of land resource utilization.

land use; landscape pattern; landscape index; Dawa County

2014-06-04

2014-07-09

国家自然科学资助项目(41301617);河南省科技攻关项目(142102310033);中国煤炭工业协会指导性计划项目(MTKJ-2013-310);江苏省资源环境信息工程重点实验室开放基金(JS201306);河南理工大学博士基金(B2014-016), 河南省高校科技创新团队支持计划(13IRTSTHN029)

张合兵(1975—),男,河南滑县人,副教授,博士生,主要从事土地持续利用研究。E-mail:jzitzhb@hpu.edu.cn

王世东(1978—),男,河南清丰县人,副教授,博士,主要从事土地利用变化与模拟研究。E-mail:wsd0908@163.com

P208

1005-3409(2015)02-0246-07