黄浦江上游近自然混交林和人工纯林水源涵养功能评价

2015-04-10李阿瑾达良俊徐开钦燕爱玲

蔡 婷, 李阿瑾, 宋 坤,2, 达良俊,2,3, 徐开钦, 燕爱玲

(1.华东师范大学 生态与环境科学学院, 上海 200241; 2.浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站, 浙江 宁波 315114;3.上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室, 上海 200241; 4.国立环境研究所, 日本 筑波 305-8506)

黄浦江上游近自然混交林和人工纯林水源涵养功能评价

蔡 婷1, 李阿瑾1, 宋 坤1,2, 达良俊1,2,3, 徐开钦4, 燕爱玲1

(1.华东师范大学 生态与环境科学学院, 上海 200241; 2.浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站, 浙江 宁波 315114;3.上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室, 上海 200241; 4.国立环境研究所, 日本 筑波 305-8506)

以上海黄浦江上游水源涵养林为研究对象,选择近自然混交林、香樟(Cinnamomumcamphora)人工纯林和无患子(Sapindusmukorossi)人工纯林,对比了地上部分、枯落物层、土壤层三个垂直层次的持水量,综合评价了其水源涵养功能。结果表明:地上部分持水量近自然混交林与香樟纯林持平,大于无患子纯林,分别为16.36 t/hm2,16.85 t/hm2,12.54 t/hm2;枯落物层最大持水量依次为近自然混交林(0.37 t/hm2)>无患子纯林(0.004 t/hm2)>香樟纯林(0.003 t/hm2);土壤层最大持水量近自然混交林(2 657.02 t/hm2)>无患子纯林(2 526.81 t/hm2)>香樟纯林(2 474.80 t/hm2)。土壤层对森林涵养水源功能的贡献最大,但同时离不开地上部分及枯落物层三者间的相互依存和影响。综合评价得到不同类型林分的总持水量为近自然混交林(2 673.73 t/hm2)>无患子纯林(2 539.35 t/hm2)>香樟纯林(2 491.65 t/hm2)。由此可见,林分复杂、树种多样、林下植被丰富的近自然混交林涵养水源的能力最强,优于单一的无患子纯林,而香樟纯林最差。

近自然混交林; 水源涵养; 林冠截留; 枯落物持水; 土壤物理性质

涵养水源是森林生态系统最重要的功能之一,主要表现在调节水分变化、减少地表径流、增加河流水量等方面[1]。森林涵养水源的功能主要通过植被的截留和枯落物层持水的形式,达到增强土壤下渗、补充地下水、抑制蒸发等[2-3]。森林能够涵养水源,不仅表现在可以截留降水,还体现在群落自身对水分的吸收,最直接的反映就是植物自身的含水量。植物体含水量由其自身的生物量和含水率共同决定。不同类型植被在林冠层、枯落物层和土壤层三个层次的持水量上存在很大差别,主要是由该层生物量的大小决定的,生物量大,持水量则大。此外,持水率也是影响植被持水量的重要因素,但在不同功能层中其作用大小存在差异[4]。枯落物层因其结构疏松,具有良好的透水性能和持水能力,可以有效地截持降水、防止土壤溅蚀、阻延地表径流、抑制土壤水分蒸发、增强土壤抗冲效能[5],在森林生态系统涵养水源的功能中扮演着非常重要的角色。枯落物层的持水量主要由枯落物的蓄积量和持水率共同决定,并与两者成正比关系。土壤层在森林涵养水源功能中发挥着最重要的作用。通常情况下,土壤层的物理性质和渗透性能是衡量和评价森林涵养水源功能大小的重要指标,而这种水文效应又与土壤的结构、孔隙状况及渗透速率有一定的关系。

黄浦江是上海重要的水源地,其上游系上海市重点保护地区。松江区黄浦江上游水源涵养林林带营建于2003—2004年,其造林方式既有传统的人工纯林种植,也有近年来提倡的近自然林混交林营造模式。前者包含常绿阔叶纯林和落叶阔叶纯林,分别以香樟纯林和无患子纯林为典型代表;后者以栾树(Koelreuteriapaniculata)、香樟、女贞(Ligustrumlucidum)为优势种的常绿落叶阔叶混交林为主,其在林分配置、林分密度、林下更新层、枯落物管理、土壤含水量等方面存在较大的差异。森林涵养水源的研究经历了从针对某一特定结构层次,如林冠层、枯枝落叶层和土壤层[6-10]的单一层次评价,到针对多层次的综合评价的发展历程[5,11-13]。但是针对黄浦江上游流域水源涵养功能的综合评价还未见报道。鉴于此,本文拟通过对三种不同植被类型的各结构层次进行综合评价,对比近自然混交林与人工纯林在涵养水源功能上的差异,分析得出涵养水源功能较强的优势类型,为黄浦江的水源涵养林经营和保育提供依据。

1 研究区概况

上海市松江区位于长江三角洲(30°54′—31°10′N,121°01′—121°21′E),地处亚热带北缘,气候温和,四季分明。年平均气温15.4℃,极端最高气温39.1℃,极端最低气温-10.5℃。年平均日照为2 047.3 h,无霜期达230 d。土壤属黏土类,上层土壤的主要成分为沙质小粉泥、青紫泥[14]。

本研究选取位于上海市松江区东南角叶榭镇的黄浦江上游水源涵养林林段为对象。该狭长带状区域南与黄浦江相连,北邻车墩,西靠泖港,东临金山区,全长12.6 km,造林总面积达207.6 hm2,造林时间为2003—2004年,多实行近自然式的经营与管理模式,现多已发展为以栾树—香樟—女贞为主要优势树种的常绿落叶阔叶混交林,有明显的乔木层、灌木层和草本层。经调查,共发现72种植物,其中落叶阔叶乔木21种,主要为栾树、无患子、池杉(Taxodiumdistichumvar.imbricarium)、水杉(Metasequoiaglyptostroboides)、重阳木(Bischofiapolycarpa);常绿阔叶乔木8种,主要为香樟、女贞、杜仲(Eucommiaulmoides);灌木树种13种,均为林下自然更新的种类,有火棘(Pyracanthafortuneana)、海桐(Pittosporumtobira)、蚊母树(Distyliumracemosum)、栀子树(Gardeniajasminoides)等;一年生草本植物15种和多年生草本植物11种,主要有爵床(Rostellulariaprocumbens)、蛇莓(Duchesneaindica)、狗尾草(Setariaviridis)、加拿大一枝黄花(Solidagocanadensis)、乌蔹莓(Cayratiajaponica)等。此外,还有藤本植物共计4种,分别为萝藦(Metaplexisjaponica)、络石(Trachelospermumjasminoides)、扶芳藤(Euonymusfortunei)和野蔷薇(Rosamultiflora)。

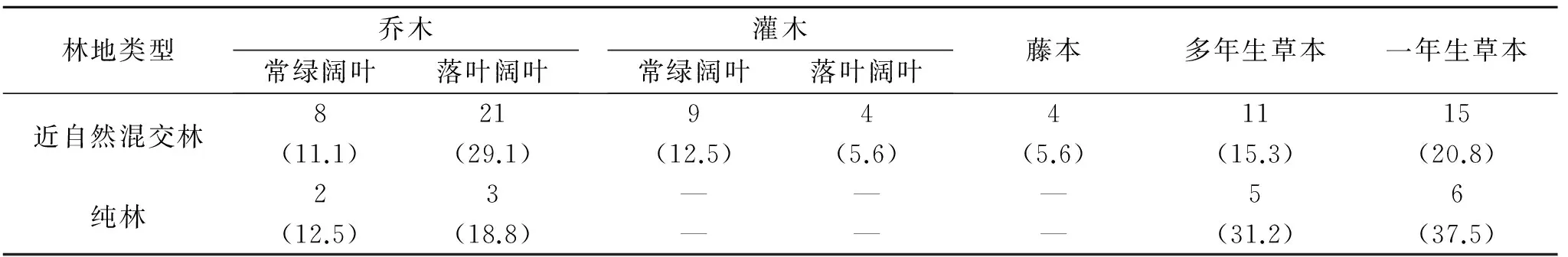

常绿阔叶香樟林和落叶阔叶无患子林中分别以香樟和无患子为主,林下有少量栾树、女贞、北美枫香(Liquidambarstyraciflua)的更新苗,无灌木存在,其他为多年生草本和一年生草本,包括猪殃殃(Galiumaparine)、蚊母草(Veronicaperegrina)、蛇莓(Duchesneaindica)、一年蓬(Erigeronannuus)、加拿大一枝黄花(Solidagocanadensis)等,共计16种植物。近自然混交林和纯林的生活型组成见表1。

2 研究方法

采用最小样方法[15],设置25个20 m×20 m近自然水源涵养林样地,总面积达1 hm2。对照组中设置香樟和无患子纯林各5个20 m×20 m样地。于2011年4月和2012年11月对样地进行了2次植被调查和枯落物采集。

表1 3种不同林地的生活型组成

注:括号中数字表示其所占的比例(%)。

2.1 植物地上部分持水能力的测定

植物地上部分的生物量借鉴生物量相对生长方程计算[16-20]。采样时间为2012年8月植物生长旺盛时,分东西南北四个朝向采集叶片,每棵树50片,放于自封袋中低温保存带回实验室;后将所有叶片混合后称取2 kg待测;乔木层和灌木层随机选取每种6棵树取一年生枝(带叶)、两年生枝(带叶)待测,乔木个体截伐后获取主干圆盘样品。草本植物在2块近自然混交林样地、5块香樟纯林样地和5块无患子纯林样地中随机选择1 m×1 m的样方用收获称重法测定生物量的大小后,混合称取2 kg样品。所有植物样品用“浸水差减法”计算叶、枝、主干的持水率(浸水2 h)。

2.2 枯落物层持水能力的测定

于2012年8月,在25个近自然混交林样地中选取样地12块,香樟纯林和无患子纯林各取样地5块,随机选择1 m×1 m的样方,将地面所有的枯落物保持其原有形状装入18 cm×18 cm的尼龙网袋带回实验室待测,并记录每个样方枯落物的厚度。将枯落物自然风干并称其重量,以此推算不同森林类型1 hm2样地枯落物现存量。然后将称重后的枯落物浸泡24 h,取出后等待枯落物在不滴水的情况下迅速称其湿重,换算成枯落物最大持水率,进而求得整个样地枯落物的最大持水量。

2.3 土壤层渗透性及持水能力的测定

于2012年8月,在25个近自然混交林样地中选取双号样地12块,香樟和无患子纯林各取样地5块,取土壤剖面,分0—10,10—20,20—40 cm深的三个土层采样,重复3次。采用烘干法和环刀法测定土壤水分物理性质(中华人民共和国林业行业标准,LY/T 1215—1999)。渗透性采用双环法测定。

2.4 数据处理

通过Excel 2010,Matlab,SPSS 18.0进行数据的处理和作图,采用单因素方差分析(ANOVA)进行显著性检验。

3 结果与分析

3.1 不同植被类型地上部分的持水能力

根据测定的结果,近自然混交林的总持水量(16.36 t/hm2)与香樟纯林的总持水量(16.85 t/hm2)相当,显著大于无患子纯林(12.54 t/hm2)。其中,近自然混交林冠层的持水量来自乔灌草三个层次,主要集中在乔木层,由自然含水量和降雨截留量共同组成。香樟和无患子纯林的持水量由乔木层和草本层组成(见表2)。

表2 不同植被类型地上部分持水量 t/hm2

注:数字表示平均值±标准差,同列不同小写字母表示处理间显著差异(p<0.05)。下表同。

3.2 不同植被类型枯落物层的持水能力

本研究所取的三种植被类型的样地在枯落物种类及分解特性方面各不相同。由于该区域水源涵养林林下多人工管护,枯落物现存量较少,近自然混交林、香樟纯林和无患子纯林的枯落物蓄积量依次为0.06,0.002,0.002 t/hm2。不同植被类型林下枯落物的最大持水率差异不显著(p<0.05,下同)。其中近自然混交林最大,达184.33%;香樟纯林最小,为145.16%(表3)。

3.3 不同植被类型土壤层的渗透性能与持水能力

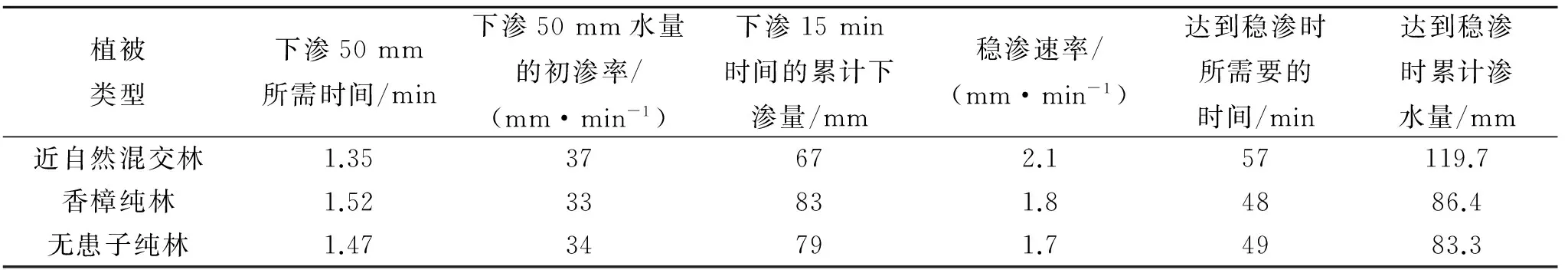

本研究测定了三种不同植被类型下的土壤渗透指标及土壤物理性质,结果表明,不同植被类型的林地其土壤层的渗透性能存在一定差异。其中,近自然混交林的土壤渗透性能最好。从表4可知,不同植被类型土壤的初渗速率(下渗50 mm水量时的入渗速率)为:近自然混交林(37.00 mm/min)>无患子纯林(34.00 mm/min)≈香樟纯林(33.00 mm/min)。近自然混交林达到稳渗时所积累的蓄水量显著大于香樟纯林和无患子纯林,为119.7 mm,香樟纯林和无患子纯林分别为86.4 mm和83.3 mm。

表3 不同植被类型枯落物层持水率与持水量

表4 不同植被类型林地土壤入渗特性

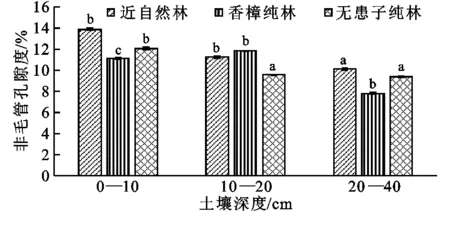

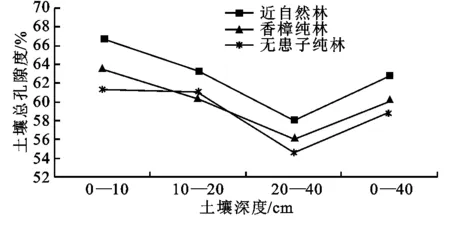

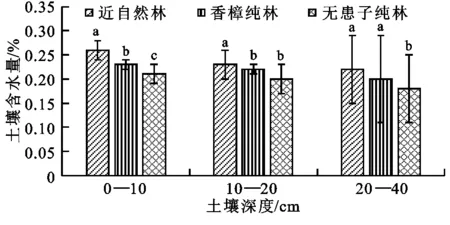

三种不同植被类型的森林其林下土壤层的物理性质不尽相同,以近自然混交林的各项指标为最优。其中,近自然混交林的土壤总孔隙度在58%~66%之间,而香樟纯林和无患子纯林的总孔隙度变化范围分别是54%~61%和56%~63%。香樟纯林和无患子纯林在0—40 cm整体土层中土壤容重均大于1 g/cm3,近自然混交林土壤容重小于1 g/cm3。不同植被类型其土壤总孔隙度、毛管孔隙度和非毛管孔隙度均随土层的加深而逐渐降低,变化趋势相同。从各林分来看,无论是哪一土层,总孔隙度、毛管孔隙度与非毛管孔隙度均以近自然混交林为最佳,无患子纯林次之,最差为香樟纯林(图1—4)。0—40 cm土层最大持水量仍以近自然混交林能力最大,为2 657.02 t/hm2,其次是无患子纯林(2 526.81 t/hm2)和香樟纯林(2 474.80 t/hm2)(表6)。

图1 不同植被类型土壤各层非毛管孔隙度

图2 不同植被类型土壤总孔隙度

结果表明,土壤的渗透性能与土壤容重、非毛管孔隙度等呈极显著相关(p<0.01),与总孔隙度、毛管孔隙度等呈显著相关(p<0.05),说明非毛管孔隙比毛管孔隙对土壤渗透性能的影响更大,与段兴凤等的研究成果一致[21]。分析表明,土壤的非毛管孔隙度越大意味着土壤的结构越疏松,土壤的持水能力越强,土壤的渗透性能就越好[22];土壤容重和毛管孔隙度越大,土壤的渗透性能越差。此外,初渗率与自然含水率呈极显著负相关(p<0.01),而稳渗率则与自然含水率无关(表5)。

图3 不同植被类型土壤容重变化特征

图4 不同植被类型不同土层深度土壤含水量

3.4 不同类型植被水源涵养能力的比较

森林生态系统所发挥的水源涵养功能来源于地上部分、枯落物层和土壤层三者之间的互相配合,即地上部分对降雨进行截留,枯落物层可以吸收截持降雨,土壤层再进行截留与蓄水。从三种不同植被类型生态系统的持水能力来看,土壤层对降雨的截留和再分配作用最为显著,贡献率达到了99%以上。无灌草层和枯落物层较少的香樟纯林和无患子纯林其林下土壤层涵养水源的能力显著低于近自然混交林(表6)。

表5 土壤物理性质与土壤渗透性相关关系

注:**为在p<0.01水平上显著相关,*为在p<0.05水平上显著相关。

表6 不同植被类型涵养水源能力 t/hm2

植被类型地上部分持水量枯落物层持水量土壤最大持水量总计持水量近自然混交林16.360.3702657.022673.73香樟纯林16.850.0032474.802491.65无患子纯林12.540.0042526.812539.35

4 讨 论

森林的水源涵养功能是地上部分、枯落物层和土壤层三个垂直结构层次综合作用的结果。土壤层的透水性能和蓄水能力是评价森林水源涵养功能的重要指标,土壤的蓄水能力决定于土壤的物理性质和土壤自身的水分特征[23]。本研究表明土壤层在整个涵养水源的过程中贡献率达99%,与刘明等[1]在凤凰山林场的研究结果一致,均说明森林涵养水源的主要载体是土壤。森林在生长过程中对林下土壤的影响主要表现在根系的增加而带来的土壤孔隙度增大,又因枯枝落叶的分解使得土壤层的有机质积累从而改善了土壤的结构和物理性质,形成了较多的水稳性团聚体[24],因此土壤层含蓄水分的能力要比地上部分、枯落物层大得多。

本研究工作主要集中在小面积样地和小尺度流域上,同莫菲等在东灵山的研究中存在的问题类似[5],如何把研究从小面积扩展到整个近自然混交林,还存在诸多复杂的因素。另外,本研究区域内的水源涵养林纯林林下的人工清理和管护频率及强度较高,严重影响了枯落物层在涵养水源功能中的贡献。在以后的建设与管护中,应保护好枯落物层,使其恢复到自然生长的循环和分解状态。

致谢:感谢郭雪艳、崔易翀、李伟立、段秀文、王伟波等在野外调查和室内试验中给予的帮助,感谢华东师范大学沈国春副教授帮助修改英文摘要。

[1] 刘明.凤凰山林场小流域试验场森林土壤涵养水源效益研究[J].林业资源管理,1998(6):51-54.

[2] 白顺江.雾灵山森林生物多样性及生态服务功能价值仿真研究[M].北京:中国农业出版社,2006.

[3] 陈东立,余新晓,廖邦洪.中国森林生态系统水源涵养功能分析[J].世界林业研究,2005,18(1):49-54.

[4] 蒋秋怡.林地地上部分的持水性能及其对林地水文学性质的影响[J].浙江林学院学报,1989,6(2):176-181.

[5] 莫菲,李叙勇,贺淑霞,等.东灵山林区不同森林植被水源涵养功能评价[J].生态学报,2011,31(17):5009-5016.

[6] 崔启武,边履刚,史继德,等.林冠对降水的截留作用[J].林业科学,1980,16(2):141-146.

[7] 郝占庆,王力华.辽东山区主要森林类型林地土壤涵蓄水性能的研究[J].应用生态学报,1998,9(3):237-241.

[8] 王佑民.中国林地枯落物持水保土作用研究概况[J].水土保持学报,2000,14(4):108-113.

[9] 彭明俊,郎南军,温绍龙,等.金沙江流域不同林分类型的土壤特性及其水源涵养功能研究[J].水土保持学报,2006,20(6):106-109.

[10] 张伟,杨新兵,张汝松,等.冀北山地不同林分枯落物及土壤的水源涵养功能评价[J].水土保持通报,2011,31(3):208-212.

[11] 张彪,李文华,谢高地,等.森林生态系统的水源涵养功能及其计量方法[J].生态学杂志,2009,28(3):529-534.

[12] 李海防,王金叶,刘兴伟,等.广西猫儿山主要林型水源涵养功能研究[J].西北林学院学报,2012,27(1):50-53.

[13] 曾建军,史正涛,张华伟,等.滇中城市水源地不同林型水源涵养功能评价[J].水土保持研究,2013,20(6):84-87,101.

[14] 侯鹏程,俞平高,曾蕊,等.上海松江耕层土壤有机碳空间分布及影响因素[J].西南农业学报,2012,25(1):208-211.

[15] 宋永昌.植被生态学[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[16] 张林,罗天祥,邓坤枚,等.广西黄冕林场次生常绿阔叶林生物量及净第一性生产力[J].应用生态学报,2004,15(11):2029-2033.

[17] 杨同辉,达良俊,宋永昌,等.浙江天童国家森林公园常绿阔叶林生物量研究[J].浙江林学院学报,2005,22(4):363-369.

[18] 卢振龙,龚孝生.灌木生物量测定的研究进展[J].林业调查规划,2009,34(4):37-40.

[19] 李晓娜,国庆喜,王兴昌,等.东北天然次生林下木树种生物量的相对生长[J].林业科学,2010,46(8):22-32.

[20] 王哲,韩玉洁,康宏樟.黄浦江上游主要树种水源涵养林生态系统碳储量[J].生态学杂志,2012,31(8):1930-1935.

[21] 段兴凤,宋维峰,曾洵,等.湖南紫鹊界梯田区森林土壤涵养水源功能初步研究[J].水土保持研究,2011,18(1):157-160.

[22] 郭泺,夏北成,倪国祥.不同森林类型的土壤持水能力及其环境效应研究[J].中山大学学报:自然科学版,2005,44(B06):327-330.

[23] 何斌,秦武明,戴军,等.马占相思人工林不同年龄阶段水源涵养功能及其价值研究[J].水土保持学报,2006,20(5):5-8.

[24] 王燕,王兵,赵广东,等.江西大岗山3种林型土壤水分物理性质研究[J].水土保持学报,2008,22(1):151-153.

Study on Water Conservation of Near-Natural Forest and Pure Forest in Upper Reaches of the Huangpu River

CAI Ting1, LI Ajin1, SONG Kun1,2, DA Liangjun1,2,3, XU Kaiqin4, YAN Ailing1

(1.SchoolofEcologicalandEnvironmentalSciences,EastChinaNormalUniversity,Shanghai200241,China; 2.TiantongNationalStationofForestEcosystem,Ningbo,Zhejiang315114,China;3.ShanghaiKeyLaboratoryforEcologyofUrbanizationProcessandEco-restoration,Shanghai200241,China; 4.NationalInstituteforEnvironmentalStudies,Tsukuba305-8506,Japan)

This study focuses on water-holding capacity (WHC) of forest for conservation of water supply in upper reaches of the Huangpu River. Specifically, WHCs of canopy, litter layer and soil were compared with each other in the near-natural forest, the pureCinnamomumcamphoraforest and the pureSapindusmukorossi in the study region. The results showed that aboveground WHC of pureCinnamomumcamphoraforest (16.36 t/hm2) was approximately equal to the aboveground WHC of near-natural forest (16.85 t/hm2), and was greater than the aboveground WHC of pureSapindusmukorossi forest (12.54 t/hm2). Order of WHCs among different forest types was the near-natural forest (0.370 t/hm2), pureSapindusmukorossi forest (0.004 t/hm2) and the pureCinnamomumcamphoraforest (0.003 t/hm2) in terms of the litter layer, and the near-natural forest (2 657.02 t/hm2), the pureSapindusmukorossi forest (2 526.81 t/hm2) and the pureCinnamomumcamphorarforest (2 474.80 t/hm2) with respect to the soil layer. The soil layer of the studied forest played the major role in the conservation of water supply, but it could not reach such a state without interactions with the aboveground and litter layers. The total water conservation is higher in the near-natural forest (2 673.73 t/hm2) than the pureSapindusmukorossi forest (2 539.35 t/hm2), and is the lowest in the pureCinnamomumcamphoraforest (2 491.65 t/hm2). These results consistently suggested that the near-natural forest with complex community structure and high species diversity had the highest WHC, followed by the pureSapindusmukorossi forest and the pureCinnamomumcamphoraforest.

near-natural forest; water conservation; canopy interception; water-holding capacity of litter; soil physical properties

2014-05-04

2014-06-05

上海市科学技术委员会科研计划项目(08DZ1203102)

蔡婷(1990—),女,山东德州平原县人,硕士研究生,研究方向:城市生态学。E-mail:caiting1991@126.com

宋坤(1983—),男,安徽宣城市人,博士,研究方向:植被生态学。E-mail:seceek@gmail.com

S715

1005-3409(2015)02-0036-05