关于河源市区域内初中生厌学情况的调查研究

2015-04-10殷汉林

殷汉林

(龙川县第一中学,广东 河源 517463)

一、调查背景

近年来,“初中生厌学”已成为社会的一个沉重话题。所谓“厌学”就是一种消极对待学习活动的行为,表现为讨厌学习,视学习为负担,把学习当成一件痛苦的事情;也有的表现为不愿意主动学习,对学习毫无兴趣,不愿从事正常的学习活动,甚至出现旷课、逃学或辍学的现象。

初中生的厌学现象,不仅会直接影响义务教育阶段的教育教学质量,而且会影响学生的身心健康和健全人格的培养。从小处看,会影响学生个人的前途;从大处看,则会影响整个民族文化素质的提高,关系到国家的前途和命运。因此,提出“初中生厌学”这个论题,有着重大的现实意义和历史意义,它也引起了广大教师、家长、专家学者以及全社会的高度重视和关注。

毛泽东同志在矛盾论中指出,矛盾有它的普遍性和特殊性。由于各地的历史、文化、经济基础、风土人情、生存理念等的差异,初中生厌学的原因也各不相同。本文将针对河源市区域内初中生厌学的现状,通过调查、问卷、访谈、个案分析等方法,分析他们厌学的主要原因,并提出具体对策,为河源地区其他中学提供可资借鉴的经验。

二、调查对象及内容

(一)调查对象

河源市6所初级中学2011级、2012级的学生(其中农村3所,城区3所)。

(二)调查内容和结果

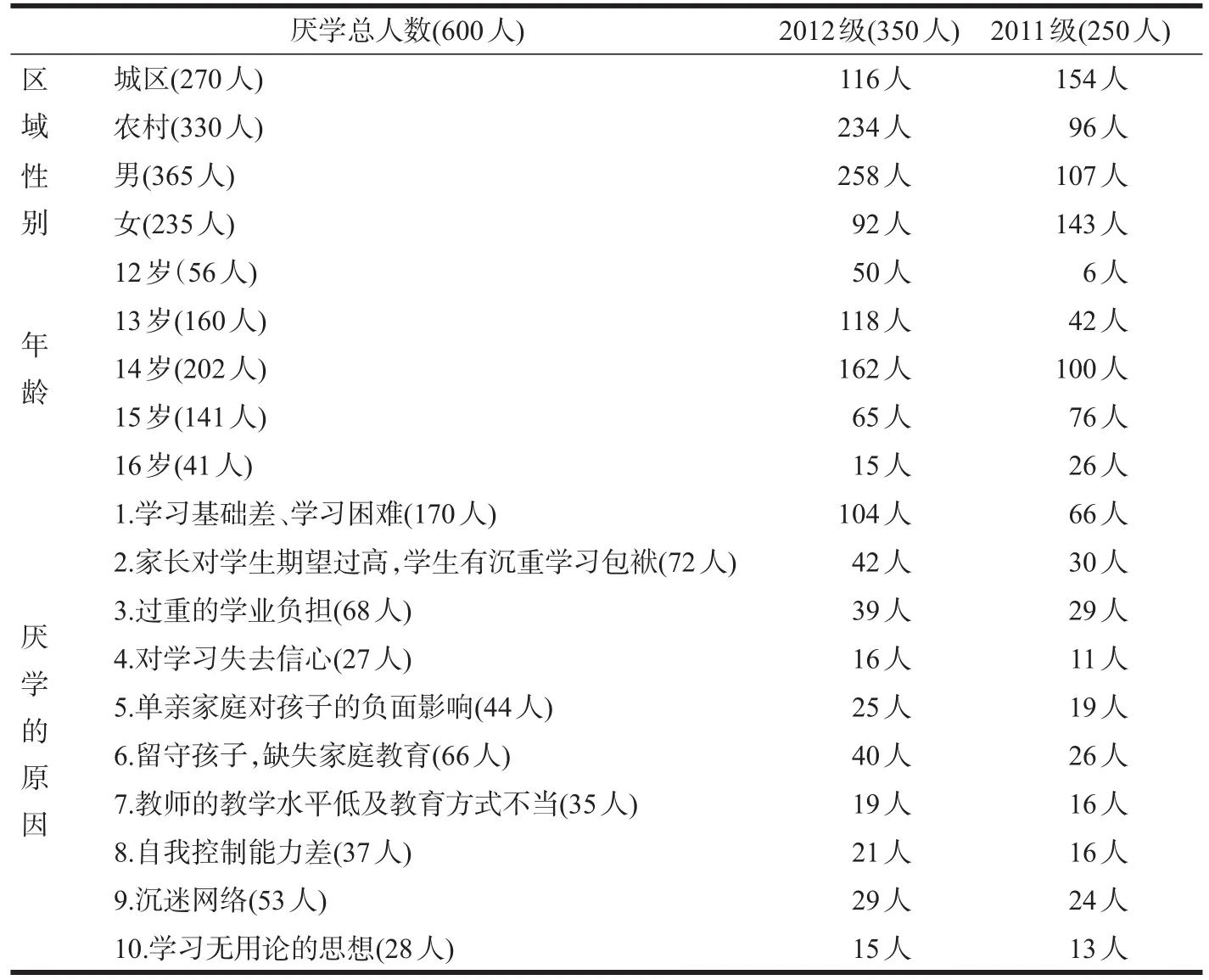

表1 河源市区域内初中生厌学情况调查

三、调查结果分析

通过对河源市6所初级中学中2011级、2012级学生的调查显示:厌学的总人数为600人,其中2011级250人,占厌学总人数的42%,2012级350人,占厌学总人数的58%;女生235人,占厌学总人数的39%,男生365人,占厌学总人数的61%;农村学生330人,占厌学总人数的55%,城区学生270人,占厌学总人数的45%。调查结果显示,学生厌学产生的原因主要有6个方面。

1.有28%的厌学学生因为学习基础差,跟不上教学进度,成绩差,对学习失去兴趣。

2.有12%的厌学学生因为父母对其期望过高,使其背着沉重的包袱学习,从而产生厌学的情绪。

3.有11%的厌学学生被过重的课业负担压得喘不过气来,由此产生对学习的厌烦心理。

4.有11%的厌学学生是“留守孩子”,缺失家庭教育,造成孩子放任自由,无心向学。

5.有8%的厌学学生沉迷于网络。因为在现实生活中,他们不能够找到成就感,进而在网络中寻找自我价值,实现自己在现实生活中不能实现的事情。

6.另外,还有成绩差,对学习失去信心;单亲家庭对学生生活、学习的负面影响;教师的教育教学水平低下;学生自我控制能力差而造成学生厌学等方面的因素。

四、厌学的原因分析

(一)对学生的期望过高,学生背着沉重的包袱学习

河源市居民以客家人为主,客家人向来尚文重教,尊重人才,尊重知识。加上这里山穷地瘦,经济滞后,大部分的家长都希望自己的孩子能读好书,考上理想的学校,成为一位端“铁饭碗”的人。因此,许多家长从孩子懂事开始,就向他们灌注“只有读好书才有出路”的思想。孩子们从入学的第一天起就已经懂得,人生只有华山路一条——读书!书读不好,就没有富裕的生活!这种望子成龙,望女成凤的育人观,确实曾激励了不少莘莘学子刻苦读书,顽强拼搏,最终蟾宫折桂,功成名就,走出大山,端上铁饭碗,实现了父母的夙愿。然而,一些先天不足,基础较差的学生,却终日如履薄冰。一走进课室,拿起书本,脑海里就浮现出父母严厉、焦虑、期盼的面孔,心里头怦怦直跳。一个生字写不出来,一道题不会做,就如临大敌,心如火焚,惧怕学习的心理与日俱增。一看见课本犹如看见了马克·吐温笔下的响尾蛇,怕被它咬一口。这些孩子已把读书当成了一种恐惧,一种负担,一种厌恶。一次考试不及格,就心灰意冷,垂头丧气,无法面对自己,更无法面对父母亲。心理学家指出,对事物怀有恐惧心理,就会拒绝事物。一段时间下来,这些孩子就产生了厌学心理,最后干脆放弃:上课不用心,作业不完成,该背的不背,该记的不记,甚至开始旷课、逃学,欺骗老师,欺骗家长。这些学生到了如此地步,完全像一个泄了气的皮球,没有读书的底气了。我们在访谈中了解到一位姓邓的学生,他的父母亲非常勤劳节俭,但文化程度不高,属于半文盲的范畴,饱尝了没有文化的苦处。他们俩决心把儿子培养成大学生,来支撑门户,出人头地。该学生有几分天赋,比较聪颖,也听父母亲的话,学习勤奋认真,在小学阶段始终保持在全级3名以内。但上了初中后,各小学的学习精英汇聚在一起,该生就没有了优势,中段考试时排在了全级20名外。本来,这个名次符合其实际。但望子成龙心切的父母亲却无论如何也接受不了这个现实,认为儿子上初中后学坏了,变懒了,便给儿子下达了一个硬指标:期末考试要进入全级10名内,否则不给生活费。在这种高压状态下,该生整天忧心忡忡,情绪低落,上课走神,脑子里总是想着父母亲指责的话。就这样,该生从开始时的怕学习不好,发展到破罐破摔,厌恶起学习来,到了八年级第二学期就辍学去深圳打工了。

(二)过重的课业负担使学生产生了对抗心理

改革开放以来,学校跟其他行业一样,竞争相当激烈。学校为了上等级,教师为了评优、提拔、晋级,校校之间,班级之间,教师之间都展开了激烈的竞争。而这种竞争的载体和评判的条件,就是考试的排名。一所学校若在中考时考入重点高中的人数,在全县排名倒数第一的话,就算校长的能力再好,办学再有特色,也缺乏说服力。同样,一位教师任教的班级若在全镇,或全校统考中排名倒数第一的话,那么评优、提拔、晋级可能就没那么顺利了。严峻的现实迫使教师加大了教学力度:争着下班辅导,增加考试强度,增加作业分量,而最普遍的方式就是增加作业分量。有些教师认为,要提高学生的学习成绩,就得多犁多耙,多做多练。有些知识点学生已经过关了,教师为了巩固知识,还要求学生进一步再练;作业的形式更是多种多样,有课本后面的作业,教辅里的作业,试卷自测,等等。除此之外,还有教师自己设计的所谓提高深化型的作业。对这种作业教师美其名曰:开拓学生视野,提高学生解题能力。而这种脱离“大纲”而设计的作业,学生对其消耗的时间和精力往往最多。这么多年来,教育主管部门、专家学者都强调和呼吁应减轻学生的课业负担。但事实上总是有增无减。一家核心教育期刊曾刊登了一幅漫画,大意是一位小学生被比自己体重大几倍的书包,把腰压成了90°角,读来真令人寒心。我们在对6所学校250名九年级学生的问卷调查中,有200多个学生都反映作业过重,只有20多个学生说合适。问卷调查还显示,数理化的作业量最多,尤其是数学,每天要花2至3个小时才能完成。在调查中我们还发现,九年级学生要完成当天作业至少要花6个小时以上,而且仅仅是课本里的作业。除此之外,还有相当多的学校开展“四个一”活动的作业。即每天写一篇日记,写一页毛笔字,默写一首古诗,理解和运用一个成语。课后作业的形式之多,量之大,犹如泰山压顶,把学生压得喘不过气来。学生被作业困扰着,陷于害怕和焦虑中。吃饭想着作业,走路还惦记着作业。有的学生为完成作业,放弃了午休时间,甚至有的打了熄灯钟以后,还亮着手电筒赶做作业。有些懒惰的学生就照抄别人的作业;有的学生为完成任务,不加思考,不管正确与否,便乱做一通;还有的学生干脆不做不交。课后作业的“量”与“质”的对立,也带来了“教”与“学”的对立。教师越是批评做作业不认真、不完成的学生,学生就越怕作业,越厌恶作业。甚至,从埋怨作业到埋怨起布置作业的教师来。世上有“爱乌及屋”一说,但也会出现“恨乌及屋”的现象。丁有宽曾说过,没有爱就没有教育。学生从埋怨作业,发展到埋怨教师,这就使师生间完全失去了语言的沟通、情感的沟通。由此一来,学生还有兴趣去听教师的课,还有兴趣去读书学习吗?在访谈中遇到一位姓曾的家长曾说到一件事,她读初中七年级的女儿,在期末放假前两周,数学课教师发了一本期末冲刺的资料,要求学生中午回到家里完成8开的3页6面共48道的作业题。孩子一回到家就立即做作业,连吃饭都顾不上。没几天孩子就流露出不想上学的情绪来。看来,因作业过多而引起学生厌学的现象,已是一种较为普遍的现象了。

(三)基础差,学习困难

很大一部分学生在小学阶段的学习中,基础没有打好,上初中后,因科目增加,知识难度逐步加大,在课堂上无法跟上教师的节奏,感到学习越来越吃力,学习效果不好,从而对学习失去信心。2014年4月份,笔者遇到一位八年级的学生,男,12岁,学习成绩差,上课不认真听讲,课后不做作业,对学习漠不关心。据该生家长讲,孩子在小学四年级上学期时,学习成绩还不错;从下学期开始,由于换了班主任,又加上他交上几位不爱学习的朋友,管理未跟上,成绩开始下降,六年级期末考试时,成绩在全班排名列入倒数。该生上初中后,由于基础差,学习一直跟不上,厌学现象非常突出,类似这样的情况在我们农村初中学校尤为突出。在我们对新田中学50名学困生的访谈中,这50名学生都认为自己之所以讨厌学习,是因为上课听不懂,作业不会做,考试不及格,完全没有信心,习惯于教师的批评,同学们的瞧不起,有低人一等的悲观自卑心理,进而怕学习,产生厌学情绪,这是因为学习基础差而造成的厌学。

(四)过度学习造成的厌学

这是目前新出现的厌学现象,目前我市中小学流行课外补课,家长望子成龙心切,看见别人补课,惟恐自己孩子落下,不惜重金又是找家教,又是参加各种补习班,学生经常是白天学了一整天,晚上还要完成作业,经常要到很晚才能完成学习任务。即使这样,许多孩子的成绩也不能令家长满意,周六周日学生奔波于各个补习班。节假日更是补课的大好机会,补课不是补自己的短腿弱项,很多学生是去听“名师”上新课。在家长中流传着一种说法,一些重点学校的尖子生到毕业前一般已经学过好几遍了,这种过度学习让学生身心疲惫,学习效率下降。由于多数是家长的意见,学生补课,学习十分被动,经常是当成完成家长的任务,由于大量的时间被占用,孩子没有自己独立思考、反思的时间,或独立思考的时间少,只是消极的被校内外的教师牵着鼻子走,学习效率非常低下,这是目前造成许多优秀学生产生厌学的一个重要原因。一个刚毕业的初三学生,升中考试考取全县第一名,就是这样一个很优秀的学生,当他参加完升学考试回到家做的第一件事就是把自己学过的教科书、练习册、笔记、卷子统统打包,送到废品收购站卖了,可见其对学习材料已厌恶到极点。只是心理有自己的理想,靠顽强的意志力才坚持下来。一个好学生尚且如此,学习成绩一般的学生可能就会更糟了,因为他们遇到的学习问题会更多,受到负面的评价更多,受到正面的鼓励却很少。如果一个学生付出了很大努力,学习成绩却仍然很低,或进步不大,他们就会倾向于放弃学习,产生厌学心理。

(五)教师教学水平低下,难以调动学生的学习兴趣和积极性

新课程、新课标一再强调,学生是主体,教师起主导作用,应科学地给“教”与“学”定位。毛泽东同志曾指出,教改问题主要是教员问题。由此可见,教师的“主导”作用十分重要。学生的学习积极性能否调动起来,既需要学生本身的内因作用,也需要教师的外因作用。实践证明,教师的教学水平、教学方法、教学风格直接影响学生的学习兴趣和积极性,而且还显得极其重要。我们在访谈中曾发现,同样的班级,同样的学生,不同的科任教师上课,课堂气氛、学生的积极性都截然不同。有的教师基础知识扎实,教法灵活多样,语言流畅、风趣、幽默,情感相当投入。因此,学生渴望上他(她)的课。这样的教师上课,学生不但能学到知识,而且觉得很轻松,很快乐,也觉得时间过得很快。反过来,有些教师自己肚里空空,知识底子浅薄,教法单调,语言枯燥乏味,上课时照书念“经”,不管学生听与否,也不管学生能否接受,之乎者也了事。下课钟一响,教者任务完成。这样的教师上课,学生反映说,简直就是活受罪!尊师守纪的学生耐着性子上课,而一些纪律性差,学习积极性不高的学生,上课前就想方设法装病请假,也有的干脆伏桌睡觉,还有的索性旷课、逃学。在调查中,一位学生反映说,听这样的老师上课,还不如自己静下心来自学。由此可见,教师的主导作用,教师的主观能动性,对激发学生的学习兴趣,调动学生的积极性,解决学生的厌学情绪是至关重要的。

(六)不乐观的就业形势,使学生失去了读书的信心

就业已经是多年来社会关注的一个热点问题。党中央、国务院非常重视就业工作,尤其是对大中院校毕业生的就业工作,成立专门机构,召开各种会议,下发红头文件,举办各种招聘活动,出台各种优待政策,力求切实做好就业安排工作。近年来,各级党委和政府也把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来,做了大量的就业安排工作。扩大了就业门路,增加了就业岗位,就业率逐年上升。总体上,形势是好的。但就业的形势仍然不容乐观。据媒体报导,有一个市设立了3个名额的公务员岗位,竟有近200人参与竞争。在调查中我们发现,造成就业形势不容乐观的原因,一是大家都把目光盯在公务员的岗位上;二是有些民营企业老板不按劳动法、合同法办事,随意克扣或拖欠员工工资,不给员工买“社保”和“医保”,员工不愿意到这些民营企业打工,因此,出现了就业和招工两边都难的怪现象;三是仍有个别领导利用职务之便,暗箱操作,为不符合条件的子女、亲属、朋友安排就业。还有的父母在什么行业工作,子女就报读相关专业,通过父母的职权安排子女到自己单位上班。更有甚者,有些领导不顾专业是否对口,通过权力把学农业的安排到工业部门上班,而把学工业的安排到商业部门上班。相当比例的大中院校的毕业生都是学非所用,被安排到了一个完全陌生的工作岗位上。因此,有权就可以就业已成为不争的社会现实。其中,第三点原因对学生的学习积极性影响甚大。我们在对250名九年级学生的问卷调查中,有34名学生对就业“走后门”的现象感到愤慨。这34名学生都来自偏僻的农村,祖宗三代都守着几亩薄田过日子,家族中没有一个人为官,也没有什么“人脉”关系。他们反映,如果日后能考上名牌大学,还能指望找个单位上班,如果考了“二本”,或专科,那就等于白读了,毕业后仍然自谋职业,到老板厂里打工。迟打工,还不如早打工,减轻家庭负担,节省一大笔读书费用。这种思想就是新的“读书无用论”的翻版。这34名学生,只想把初中念完,求个学历,纯粹为了“学历教育”。因此,他们上课不用心,做作业敷衍应付,得过且过,不求上进,只求完成学业。我们在问卷和走访中发现,类似这样的学生为数不少。

(七)“留守儿童”缺失家庭教育,放任自流,无心向学

“留守儿童”是改革开放后出现的一种新群体。他们的父母都在外地打工,由爷爷、奶奶,或其他亲戚朋友看管。一年到头,甚至两年三年都难得见上父母一次面。俗话说,天下父母心,人间第一情。远离父母亲的孩子,缺少了父爱、母爱,缺少了温暖,缺少了关心,缺少了情感沟通,他们感到孤独、寂寞、无聊。虽然有爷爷和奶奶在身旁,但毕竟年龄相差太远,性格、志趣、阅历等方面都难以找到共同之处。尤其是爷爷和奶奶无能力为孙辈提供生活来源,相当一部分的孩子不听爷爷和奶奶的话,因此,他们无法管束孙子。由此一来,孩子们成了没有约束的自由一族。一些想读书,自控能力又较强的孩子,还能认真读书。而一些缺乏自控能力,读书观念又淡薄的孩子,就像脱缰的野马,经常旷课、逃学,整天躲在小卖部里混日子,到网吧上网至天亮。有的结伴肇事,或偷窃、打群架。甚至有的男女生整天在一起鬼混,过早地偷吃了禁果。我们曾到一个有500多个人口的自然村调查过。该村现有初中生16人,属“留守儿童”的13人。这13名学生中,除2名成绩非常优秀的学生能刻苦学习外,其余的都是身在曹营心在汉,三天打鱼两天晒网,无心读书。有1名学生曾经退学,后被班主任劝回学校,还有1名学生旷课节数已达17节,请假23节,迟到6节。其余的学生也有或多或少的旷课、缺课、迟到或请假记录。

五、对策探讨

(一)切实加强对学生的前途教育,让他们从青少年时代起就牢固树立为实现中国梦而刻苦读书的坚定信念

坚定的信念是一个人的前进动力,实现理想的精神支柱。初中生阅历不广,分析能力和辨别能力不强,思想单纯,而且还比较幼稚,还未形成独立的人格,容易受一些错误思想的干扰。因此,必须加强对他们的前途理想教育,帮助他们树立正确的价值观、升学观和就业观。对初中生进行前途理想教育应从3方面入手:一是让学生看到,竞争相当激烈的当今社会,没有知识就寸步难行的现实。科学技术快速发展的今天,一些劳动密集型的企业正向知识密集型转化。有些青年学生看不到这一点,总是以旧的眼光来审视社会,错误地认为“读不读都是打工族”。认为无论学习好与坏,毕业后都是去打工。教师应让学生懂得,即使打工,有知识的所从事的工种就可以轻松省力,挣的钱也多,而没有知识的只能干一些重活、粗活和脏活,挣的钱也就少。现在社会上确实有一些小学没毕业而当了大老板的,腰缠亿贯。这就让学生产生了没有知识同样可以当大老板挣大钱的想法。因此,要让学生明确这种现象只是个案,而且这些老板如果有知识的话,还会挣更多的钱。从而让他们树立“书中自有黄金屋”、“知识就是金钱”的知识观。二是帮助学生树立正确的就业观,形成正确的职业意识。因受传统等级观念的影响,当今的青年学生总想毕业后能找到“端铁饭碗”的职业。因此,一些中小型企业,特别是小企业总是出现招工难的现象。要帮助学生形成正确的职业意识,就要通过主题班会、社会调查,让学生明白经济建设和社会发展对人才的要求是多样化的,这是我国的国情,也是经济社会全面发展的客观要求。社会的各种职业都是社会分工的结果,缺少哪一种职业,都会影响社会的协调发展,人民生活也会遇到困难。1956年,郭沫若同志在给北京师范大学学生的一封信中说到:“衡量人的尺度,不在职位的高下,而在成就的多少。”要让学生懂得这个道理,干一行,爱一行,三百六十行,行行都能出“状元”。三是帮助学生树立为实现中国梦而刻苦攻读的志向。中国梦是全民族的梦,也是每个人的梦。青少年学生具有热爱祖国,热爱社会主义,热爱人民的优秀政治素质。要运用多种形式,多种方法,鼓励和帮助学生树立为中华民族崛起而读书的志向,为实现自己的梦和中国梦而贡献出青春年华。

(二)应从讲政治的高度关心学生的成长,培养他们的读书兴趣

青少年是祖国的希望,是实现中国梦的主力军。青年强,中国强;青年富,中国富。每位教师和家长都必须从讲政治的高度关心他们的成长,把他们培养成有理想、有道德、有文化、守纪律、爱劳动的新一代。全社会齐心协力,努力构建和谐、快乐、宽松的读书氛围,让每一个学生都能做到愿学、乐学、爱学。学校要树立“以学生为本,尊重个性,发展特长”的育人理念。做到“四多”“四少”。“四多”是:多关心、多鼓励、多引导、多包容;“四少”是:少训斥、少歧视、少讽刺、少冷漠。对孩子的要求不能超过极限,孩子们已经尽力了,但仍然没有达到预期目标,应当给予肯定、理解和鼓励,绝对不能泼冷水,伤害他们的自尊心,打击他们的积极性。我们在访谈中发现有这样一位家长,她发现邻家的一位孩子考了95分,而自己的孩子只考了70分,便对孩子大骂一通,说他偷懒,不争气,丢人现眼。其实这位家长的孩子已经尽力了,连午休都在课室里读书。只是他的智商不高,尽管尽了力,但仍然赶不上别人。人们常说“三分天才,七分勤奋”,这是大家普遍认准的成功要素。反过来如果三分天才都没有的话,那么要想成就一番事业就不是一件容易的事了。凭胡屠夫的天才,永远都搞不出原子弹来的,他只能干白刀子进,红刀子出来的营生。因此,我们应充分认识孩子的能力,不能过高地要求他们,让他们背着沉重的“十字架”读书,整天像“小脚女人”走路那样,瞻前顾后,担惊受怕,心如火煎。试想,一个孩子带着这样的心态上学,还想读书吗?还能读好书吗?物极必反。这是事物发展的规律。

(三)让每一位初中生都能享受到学习成功的喜悦与快乐

我们都清楚,当前初中生厌学的现象较为普遍的一个重要原因就是学生在学习上没有或很少享受到学习成功的喜悦和快乐。在我们对河源市6所学校2012级350名厌学学生的访谈中,有50%的学生进入初中以来考试从未及格过,有90%的学生经常考试不及格。试想,如果一个学生进入初中以来,一次考试不及格,二次考试不及格,三次考试仍是不及格,这样的话,对学习就会丧失了信心和勇气,也慢慢地失去了对学习的兴趣,那么,厌学问题就会越来越严重。因此,应改变传统的考试模式,在命题上下功夫,力求科学化、人性化,让大部分学生考试都能达到及格。河源市龙川一中初中部在这方面作了几年的探索,该校自2006年以来,明确要求学校组织的各类考试必须让90%以上的学生测评达到及格,要求教师在命题上下足功夫,力求命出的试题难度低,以基础为主。在这点上很多人会认为,这是在弄虚作假,但该校认为,让90%以上的学生都能及格的目的是让学习基础差的学生也能享受到成功的喜悦与快乐。该校通过几年的实践,效果非常突出,2014年河源市初中学业水平考试中全市总分及格率为32.3%,该校总分及格率为64%,排全市第一;全市总分低分率为40.3%,该校总分低分率为8.1%,为全市最低。从这2项指标可看出该校学困生是较少的,学困生少就反映厌学的学生少,从而说明平时考试多让学生及格的做法是能有效改变学生的厌学问题的。该校2011级一位学生在上中学后第一单元数学考试得了70多分,其在日记中这样写道:“我从小学四年级开始,我的数学再没有及格过,今天终于及格了,心里有一种说不出来的高兴和激动,突然感觉数学没有那么讨厌了”,可见,分数对学生来说是非常重要的。学生的厌学往往就是从考试不及格开始,因此,给学生一个60分,应毫不吝啬,给基础相对差的学生一个60分,等于是给了他一份喜悦,一份成功,一份希望。

(四)应注重教师队伍建设,尽快提高教师的政治素质、思想素质、教学水平和教学能力

社会上流传着一句名言:教师是人类灵魂的工程师。这句话不仅赞美教师的职业非常崇高,而且也肯定了教师工作的重要性。历史已经证明,古今中外,如果没有教师的辛勤劳动,文明就难以得到传承,社会就难以进步和发展。改革开放以来,党中央和国务院,以及各级党委政府都十分重视教师队伍建设,做了大量工作,取得了显著的成效。教师队伍的主流,我们应给予充分肯定,但我们也要清醒地看到,教师队伍中仍存在着一些不尽人意的事。其一,有些教师的责任心、使命感不强,纯粹是任务式的教学,下课钟一响便万事大吉,做一天和尚撞一天钟,得过且过,不求上进,只求无过。其二,学历不达标。经过多年的培训和继续教育,教师的学历大部分达到了国家的要求。但仍有部分教师学历不达标。我们曾对3所乡镇初级中学的教师进行调查,发现还有一小部分教师的知识水平相当于初中生的知识水平。另外,还有一部分教师的第一学历只有中专学历。其三,有个别教师知识功底薄弱,教学水平、教学能力低下。我们在调查和访谈中发现,县城的教师教学水平和教学能力较高,可以担任初中教师。而经过多年的竞争进城后,留在乡镇任教的一些教师,显得力不从心了。有这样的一种情况,科任教师离开了“标准答案”,做一份试卷只能得到80至90分。这不是危言耸听,而是确实存在的事实。为加强教师队伍建设,我们认为要从3个方面入手。第一,应充分认识加强教师队伍建设的必要性和紧迫性,要有具体方案和措施,还要有时间表,扎扎实实推进教师队伍建设。第二,树立榜样,激励全面。要把责任心强,工作积极肯干,教育教学效果显著的教师树为榜样,激励广大教师学先进,赶先进,形成比工作,比付出,比贡献的你追我赶的局面。第三,建立科学的激励机制。有人说,现在的教师队伍是一潭死水,干多干少一个样,干好干坏一个样。教师上完课,工资照领,至于学生能否学得到知识,这不关教师的事。因此,要有一套激励机制,鼓励教师勤教、乐教、善教、会教。例如,实行名师工程,教学贡献奖,等等。而对一些工作不负责任,教学方法不当,教育教学水平低下的教师,应限期改正。到期还达不到要求的,应让其停止工作,以免误人子弟。

初中生厌学的原因和对策有多种多样。我们希望有关方面的专家和学者,以及教育界的同行们都来一起探讨这个话题,为解决初中生的厌学问题多贡献一份力量。

参考文献:

[1]阿妮塔·伍德沃克.教育心理学[M].8版.陈红兵,张春莉,译.南京:江苏教育出版社.

[2]家里·D·鲍里奇.有效教学法[M].4版.易东平,译.南京:江苏教育出版社.

[3]张万兴.学生心理健康辅导完全手册[M].北京:中央民族大学出版社.

[4]郑日昌,苏永红,周益群.心理健康测量[M].北京:人民教育出版社,1998.

[5]郭思乐.教育走向生本[M].北京:人民教育出版社.

[6]东子.快乐教育18法[M].桂林:漓江出版社.