异国风景的启示

2015-04-07

几个月前的2014年连州国际摄影年展上,来自国内外的几位学者从各自的角度带来了几场讲座。其中,任职瑞士摄影基金会(Swiss Foundation for Photography)的彼得·普夫伦德(Peter Pfrunder)带来的讲座给人深刻印象。他以“融化中的山:想象与现实间的瑞士摄影”为题目,讲述了20世纪以来的瑞士风景摄影。前半部分以“再见瑞士”为题,论述了20世纪早期瑞士风景摄影,尤其是对阿尔卑斯山神话般雄壮风景的理想化表现,对瑞士民族国家认同的形塑起到重要作用;后半部分以“早安瑞士”为题,论述20世纪下半叶,尤其是近几十年的风景摄影,则更多表现出对人与自然关系、人对自然改造,人类社会本身的反思与批判。他的讲述基于丰富的作品,语言节制精炼,配乐展示的作品梳理了瑞士风景摄影,给人强烈的想象空间。他将摄影作为该国延续的历史文化的一部分,又没有远离对具体作品的读解,这让人想到,我们该如何认识中国人拍摄自己风景的过程。

D:关于瑞士,我们都熟悉的符号包括阿尔卑斯山、银行、手表……相对较为人所知的法国和英国摄影,瑞士的摄影似乎并不广为所知,能否简单介绍一下瑞士摄影的历史,例如有哪些著名摄影师和流派?

P:举例来说,纪实摄影在瑞士是很重要的一种流派,这与20世纪报道摄影阶段性的重要地位有关。很多你所知道的重要摄影师都来自瑞士,例如玛格南的成员沃纳·比肖夫(Werner Bischof),将纪实摄影带到主观角度的重要摄影师罗伯特·弗兰克(Robert Frank)也来自瑞士,他出生和受教育都在瑞士,之后去到美国拍摄了《美国人》这部重要作品。纪实摄影的传统表现在拍摄现实世界,并试图告诉人们世界的真相,我想,视觉从客观到主观的转换是纪实摄影的一个重要转向。

你提到了手表,精工机械制造是瑞士人至今仍在从事的工作,我想瑞士人对待物品工作时这种精确而严格的要求,也可以在摄影方面找到例证。瑞士最重要的摄影家之一汉斯·芬谢尔(Hans Finsler)在中国也许并不知名,但他在拍摄静物方面的摄影实践很重要,他以一种非常精确的构图和用光方式拍摄物品,这对各类影棚内进行的摄影工作都有影响,20世纪初,很多摄影师都曾是他的学生,跟随他在影棚中体验这种精确明晰的摄影风格,之后他们走出学校,将这种精确的风格带入了报道摄影中。

在上世纪40-50年代,客观的摄影开始向着更主观的方面前进,例如罗伯特·弗兰克离开瑞士后不久在1958年出版的《美国人》,他不再延续我们上述的客观的风格,而发展出了一种更主观的视角,这是20世纪后半叶摄影方面的重要转变。老一辈的摄影师都认为摄影可以反映现实,但这一辈开始认为摄影一直就是很主观的,你很难不带个人视角的拍摄一张照片。如果你接受了这个观点,那么世界的视觉形象也就随之改变了。罗伯特·弗兰克在瑞士所接受到的摄影是“瑞士标准”的,要求精确客观,但在转变后,他的照片更具批判性,展示出美国的另一面,人们看到他的照片时震惊了:这不是真的,这不是美国,这不是我们在画报上看到的那个国家。这是一个例子。延续了这种摄影的主观态度,今天的摄影师以更具概念性的方式来拍摄,例如本次连州展出的扬·明葛(Yann Mingard)的“存储”(Deposit)。这是瑞士摄影在上世纪和本世纪发展变迁的一些趋势,一个侧面。

D:本次在连州摄影界带来的讲座“融化中的山:想象与现实间的瑞士摄影”为何以风景摄影为切入点展开,而不是其他?

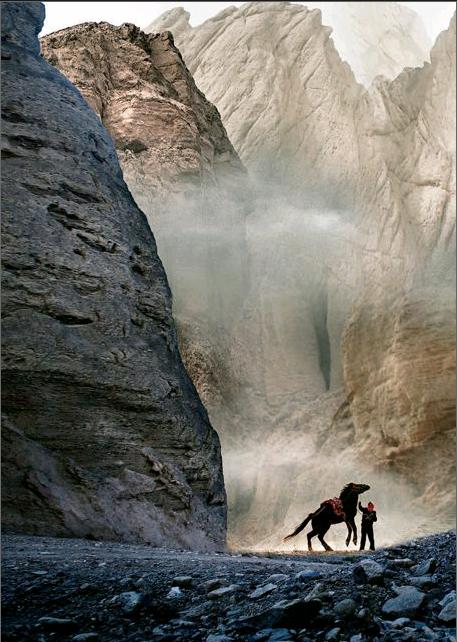

P:风景摄影很好地反映了瑞士的摄影在视觉风格方面的转变过程,展现了摄影是如何运作的,如何把现实世界变为视觉形象,而且对我来说,当我对中国朋友介绍瑞士这个以阿尔卑斯山著称的国家时,风景摄影是非常合适的类型,就如同风景在中国文化中的作用,风景在我们国家的文化中也是一个重要的元素,但我并不是说风景摄影是瑞士最重要的摄影类型。我的研究同样包含纪实摄影、报道摄影等多种不同的摄影类型。我们回到这次扬·明葛(Yann Mingard)的“存储”(Deposit),对我来说这仍然是一个纪实摄影项目,但它更靠近虚构,它使用拍摄科技事实的影像来构筑,当你观看的时候,你会感受到他营造了一种令人不安的气氛,你会思考人类的各种存储行为(种子、精子、数据)是如何影响世界的变化的。我觉得这是很好的作品,他把一种很难视觉化的概念给传达出来了。你并未真的看到人们存储的东西,但却感受到了“这扇关着的门”背后正在发生着什么,这更吸引我们去思考这个问题。

D:能否从摄影家、摄影教育、展览、出版等方面介绍一下瑞士当代摄影的生态是怎样的?

P:从博物馆开始,我们从1971年开始摄影收藏,如今我们有很多收藏摄影的博物馆,因为摄影已经成为艺术表达的重要手段。在瑞士,艺术家在20世纪80-90年代开始在他们的创作中使用摄影,这是摄影越来越受到重视的的原因之一。另外,我们也有一些机构进行摄影的研究与收藏,主要是在瑞士摄影史的重要作品和遗产方面。创作、交流、研究等多个环节运转得很好,但这些机构并不庞大,数量也不多。在瑞士的不同城市有摄影方面的学校,但同时,学摄影的学生去找到一份工作并不是很容易,因为媒体提供的职位锐减。所以很多想做摄影记者的学生就得去找别的营生方式,他们中的很多选择了进入艺术领域。

D:瑞士摄影教育,更注重技巧的传授还是艺术理念的交流?

P:这要根据学校而定,有些学校主要教授技术,但我想现在大多数学校都更多地注重艺术理念的教育。有些年轻人给一些资深摄影师做助理,更多的学习动手方面的技巧,为出版、时尚等商业应用领域拍摄的摄影师多聚焦于此。另外一些年轻人想用摄影来创作,要求更个人的原创性,那么他们就会去专业院校学习。几十年前,做摄影师很难,你需要学会暗房的工作流程,花费大量时间在这方面。现在的摄影师则花费更多时间在数字后期的学习上。

D:你自己的教育背景是文学,但你工作的领域是博物馆,主要是摄影展览和图书的策划,你是如何看待文学的想象力、虚构性在博物馆工作方面的影响?

P:的确,我的教育背景是德国文学。对我来说,文学是一种交流方式、一种表达方式,从这个角度来看,摄影也同样如此。摄影与文学有很多共性,要解释影像,你需要进入它,找到描述它的文字,将视觉信息翻译成文字思维,这是一种翻译。并且,摄影在我眼中始终是一种虚构,这和文学相同。影像从不是面对面的事实,它一直是一种想象,一种叙事,即使它看起来像是现实世界的一扇窗户,但在我这里并不是这样。摄影不是现实,是对现实的视觉建构。文学也是如此,文学中的每一个句子都是一种建构,当你说出一个句子,你就是在发明某种表达方式。你表述的方式充满含义,即使听上去是平铺直叙,以文学的角度来看这也是一种语气。摄影同样是这样,这使我建立起这两种表达方式之间的关系。我不是从艺术的方面来理解摄影,我更多从人类学角度来理解摄影,用摄影来理解不同国家的历史、文化等信息。在我们的国家,没有一种专门针对读解摄影的教育,但是如果你有文学方面的教育背景,它帮助你解读不同的文化形态,包括摄影。从文学角度,你可以有很多方式来欣赏和理解摄影,你会发现,有的照片像诗,有的像散文,有的像新闻……我喜欢这样去观看摄影。

D:本届连州摄影节你看到的摄影师和作品,有什么感觉?

P:除了一些在欧洲较为著名的中国摄影师,例如莫毅、姜健等,我也看到了很多年轻摄影师的作品,和我在欧洲、美国看到的没有很大区别,他们以一种国际化的摄影语言来表达。我对戴翔的作品也很感兴趣,李宇宁拍摄的军队中的年轻女性,是一种精准的记录,并有很微妙的情绪。也有一些摄影师的作品是在讲述故事,不只是展示现实,很具想象力。我看到中国有很多富于创造力的年轻摄影师。