国际贸易成本、制度环境与FDI区位分布——来自120个城市的经验证据

2015-04-01马汴京

马汴京

(浙江财经大学经济与国际贸易学院,浙江 杭州 310018)

改革开放以来,大量涌入的外商直接投资(FDI)是催生中国经济高速增长的关键力量之一,但FDI流入并未均等地惠及所有地区,其分布不平衡已成为决定地区经济差距的重要因素。在西部大开发战略等政策倾斜下,中西部个别地区(如重庆、西安等)的招商引资工作成绩斐然,但就整体而言中西部地区在吸引FDI方面仍乏善可陈。因此,哪些地方最受FDI的青睐?决定FDI流入的主要因素又是什么?这些问题已成为国内外学者关注的热点话题。

利用世界银行(2006)发布的中国120个地级或以上的城市数据[1],本文综合比较了国际贸易成本、制度环境对FDI区位分布的影响,发现中西部内陆地区高昂的国际贸易运输成本显著地降低了其对外资的吸引力,母国支持、融资便利、强大的全球商业网络等优势,使在华外企面对地方政府时拥有较强的谈判能力,对当地产权保护水平不够敏感,在华外企推行纵向一体化使其产业链有闭合趋势,对本地企业配套效率和协调成本、当地契约执行效率并不敏感。由于无法有效区分政府干预的“扶持之手”与“掠夺之手”,我们只观察到了政府干预程度对FDI区位分布没有显著影响的结果,即使控制基础设施、市场规模、外资集聚等经济地理变量的影响之后,上述结论也没有发生变化且与样本选择无关。

一、相关文献回顾

已有文献从经济地理条件入手,考察了市场规模、产业集聚等因素对FDI在华区位分布的影响[2][3]。但囿于数据可得性等因素,外企国际贸易成本对FDI区位分布的影响却没有得到应有的重视。外企高度依赖国际市场、左右国际贸易成本的因素在很大程度上影响了外企的选址决策,即使有学者考虑到国际贸易成本,但在指标选取上也往往失之粗糙。现有文献通常采用省会城市到海岸线或主要港口的距离来刻画国际贸易成本[4],这显然忽视了距离异质性问题。经济学意义上的距离是对商品或要素穿越空间的阻力大小的衡量。对商品贸易本身而言,物理距离相同的地区,往往也会因为交通基础设施治理的差异而导致经济距离大相径庭。不少文献也注意到了距离异质性问题,并试图通过度量铁路、水路、公路里程等地区内路况信息来刻画该地进行国际贸易的阻力[2]。世界银行报告了中国120个城市一个标准集装箱至其常用港口的运输成本[1],这个指标直接、准确地刻画了企业进行国际贸易面临的阻力,在相当程度上缓解了距离异质性的难题。

制度环境是影响FDI区位分布的另一个关键因素。跨国经验研究表明,FDI更青睐产权保护水平高、契约执行率高、政府干预少的经济体[5]。随着数据问题的部分解决,已有少数文献开始考察制度要素对一国内部FDI区位分布的影响。Du等(2008)将制度细分为产权保护制度、契约制度与政府干预,得出制度环境显著影响中国FDI区位分布的结论[6]。盛丹和王永进(2010)、茹玉骢等(2010)都发现了契约执行率影响中国FDI区位分布的证据[7][8]。但上述研究都是采用省会制度指标刻画省区制度变量,省区内部往往存在巨大差异性,若从省区这样巨大而复杂的区域来研究制度环境对FDI的影响,最终很可能会影响结论的准确性。另外,需要指出的是,大多数关注制度环境影响FDI在华区位分布的文献都有意无意地忽视了国际贸易成本因素。而本文使用世界银行发布的城市数据研究发现,一旦控制国际贸易成本因素,制度环境对FDI在华区位分布的影响就不再显著。

2005年国家信息中心和世界银行针对中国投资环境进行了大规模调查,这是迄今公开发布的关于中国投资环境与政府治理方面样本最大的城市调查数据。本文借鉴Du等(2008)的研究,将世界银行报告(2006)的相关指标细分为产权保护水平、契约执行效率与政府干预程度等三类制度环境变量。与本文最为接近的是盛丹和王永进(2010)及茹玉骢等(2010)的研究,但本文做了三个方面的尝试性突破:(1)考察对象细化到城市,而非仅限于FDI的省区分布;(2)将制度变量进行细分,除契约制度外,还包括产权保护水平和政府干预程度;(3)重点比较了国际贸易成本与制度环境对FDI区位分布的影响,而非仅关注制度环境对FDI区位分布的影响。

二、数据来源与变量选择

(一)数据来源

除特别交代外,本文所有数据均来自《中国城市统计年鉴(2005)》或2006年世界银行发布的《中国政府治理、投资环境与和谐社会:中国120个城市竞争力的提高》。世界银行调查表明城市间投资环境差异显著,中国执行统一的法律和社会主义市场经济制度,投资环境差异主要反映了地方政府事实上的产权保护水平、契约执行效率及政府干预程度的差异。世界银行(2006)按省级行政区GDP水平抽取了120个城市,涵盖了除拉萨外所有的省会城市及副省级城市,观测点之间较之前的国际或省区经验研究有着更高的可比性。这些地区的GDP占全国总产出的4/5,外企工业产值与全国外资工业比例高达95.3%。使用该数据比较国际贸易成本、制度环境对地区间外企分布的影响,得出的结论将具有普遍的代表性。

(二)国际贸易成本

一个地区货物到其常用港口的运输成本是该地企业面临的进出口阻力的真实反映,可视为该地区国际贸易阻力的较精确度量[9]。经济全球化的今天,运至世界各地的原材料离岸价格趋同,境内运输成本业已成为外企选址决策时的重要考虑因素[1]。现有文献对距离异质性重视不足的一个重要原因是运输成本信息通常是高度私密性的[10]。世界银行(2006)发布了中国内地120个重要城市使用卡车运输一个标准集装箱货物到达其常用出海港口的数据①铁路、水路也占了相当大的比例。若它们是高度行政垄断的,则无法有效地度量国际贸易成本;若它们与公路存在竞争,则真实运费会趋于一致。。1996-2009年中国交通数据表明,超过70%的国内货运通过公路运输完成,17%通过铁路运输完成。受制于自然条件等因素,水路和空中运输量比例较小。因此,我们使用世界银行(2006)的指标就可以相当精确地度量外资企业进出口成本。

(三)制度环境

限于数据的可得性,本文借鉴Du et al(2008)的思路,将制度环境分解为产权保护水平、契约执行效率与政府干预等三个指标。(1)产权保护。近期制度经济学文献在衡量产权保护水平时,大多使用“免于政府掠夺指数”来刻画产权保护水平[11][12]。世界银行(2006)针对企业财产和合同权利是否受到保护和得到执行情况进行了调查,并将正面回答的比例视为产权保护水平。据此,本文采用该指标刻画产权保护水平。(2)契约执行效率。契约执行效率取决于法制程序复杂程度和法院判决执行效率。虽然全国都执行统一的法律,但作为一个内部经济社会环境差距明显的大国,各地处理商业纠纷时的程序繁琐程度及判决后的执行效率显然难以整齐划一。一个比较合理的衡量契约执行效率的指标是:当出现商业纠纷时,当事人选择诉诸法律的意愿[1][6]。(3)政府干预。虽然全国执行统一的法律,但各地方政府对企业的干预程度不一定相同。世界银行(2006)的调查显示,各地企业与环保局、税务局等主要政府机关打交道的时间差别很大。一般而言,企业与当地主要政府部门打交道的时间越长,意味着该地政府干预程度越高,本文据此衡量政府干预程度。

三、模型设定和主要分析发现

(一)模型设定

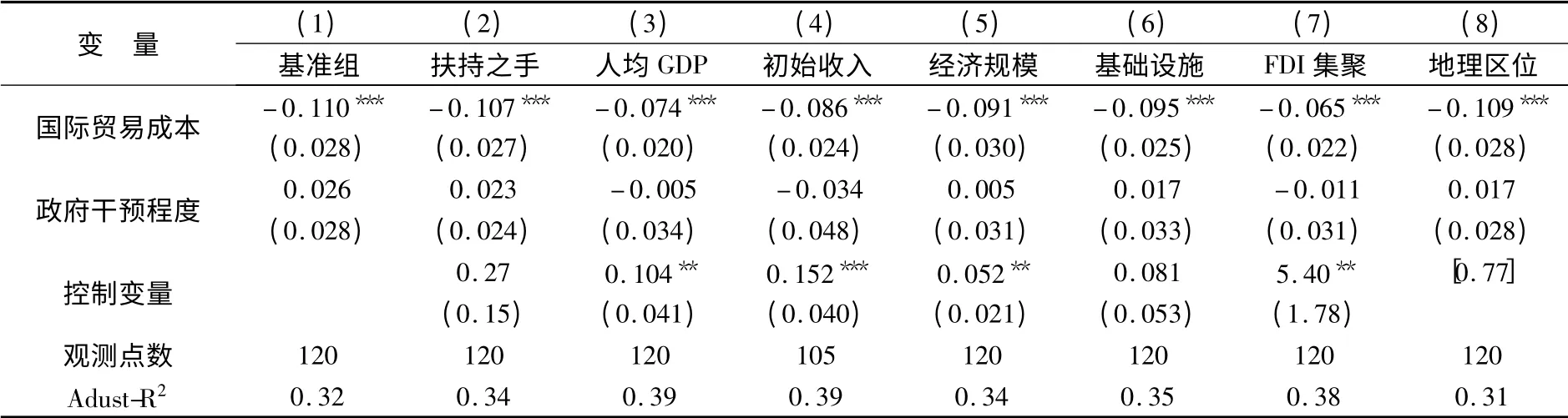

综合考虑影响FDI区位分布的主要因素,本文设定了如下模型:

其中,portcost代表外资企业进行国际贸易时在中国境内的阻力,我们使用卡车将一个20英尺集装箱运输至某一特定城市制造商通常使用的港口时产生的成本进行估算;Institution代表制度环境,包括产权保护水平、契约执行效率及政府干预程度等变量;X为一系列控制变量;vi代表干扰项。FDI区位分布取决于某地对FDI的综合吸引力。某地外资工业企业生产总值年度波动较小,具有直接反映FDI流入的历史信息的优点。为消除经济规模的影响,更准确地考察FDI区位分布的决定因素,本文采用外资工业总值与该地工业总产值的比值来衡量该地受FDI欢迎程度。

(二)基本分析结果与解释

本文的制度环境变量包括产权保护水平、契约执行效率和政府干预程度等三个指标。为避免可能出现严重的多重共线性,更准确地刻画不同类型的制度变量对FDI区位分布决策的影响,我们借鉴Du et al.(2008)的思路将三个制度变量依次放入方程中,分别比较其与国际贸易成本对FDI区位分布的影响。

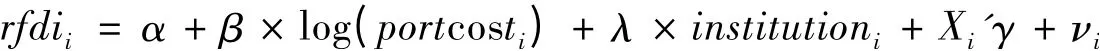

1.国际贸易成本、产权保护水平与FDI区位分布

表1比较了国际贸易成本与产权保护水平对外企区位分布的影响程度。第(1)列结果表明,某地厂商到其常用港口的运输费用每降低1%,当地外资工业企业占当地工业产值比例有望增长0.109个百分点,这一结果与外资公司高度重视运输成本因素是一致的[1]。在控制国际贸易成本变量后,产权保护水平系数为负,但未能通过显著性水平为10%的统计检验。外企区位分布对产权保护水平不敏感,这与主流的“制度至关重要”的观点也许并不存在根本冲突,其原因可能是多方面的:(1)外商具有融资的便利和母国政府的支持,产权保护水平对其影响不大[13];(2)外企在东道国通常拥有庞大的商业网络,在遭遇当地政府干预侵害时其谈判能力较强[14];(3)本土资本桎梏于产权保护匮乏难以壮大时,当地政府往往更青睐外资,进而形成所谓的替代效应[15]。

表1 FDI区位分布:国际贸易成本与产权保护水平

制度运行是有成本的。经济发达地区在受外商青睐的同时,也更有经济实力为企业提供较高水平的产权保护。本文将2004年人均GDP作为控制变量后,产权保护水平的系数为正,但未能通过显著性水平为10%的统计检验;国际贸易成本系数有相当幅度的减小,但仍在1%的水平上显著。鉴于初始收入水平可能同时影响当前的产权保护水平和FDI区位分布,本文使用1984年人均GDP指标控制初始收入的影响①城市统计年鉴出版始自1985年,故我们能得到的最早的城市收入变量是1984年。。初始收入水平、经济规模等解释变量之间存在高度相关性,这可能导致严重的多重共线性问题,难以进行统计推断和阐述解释变量经济含义,故这些控制变量需逐次进入回归方程。

显然,除国际贸易成本和制度环境外,经济规模、FDI区域集聚、基础设施等其他城市经济和地理特征对FDI区位分布亦可能有一定程度的影响[16]。本文采用地区总GDP、本地外资工业产值占全国外资工业总值比例、人均道路面积分别刻画经济规模、FDI区域集聚和基础设施指标。表1的第(4)-(6)列结果表明,三者都对FDI区位分布有着正向影响,但基础设施变量系数未能通过显著性为10%的统计检验。

在控制国际贸易成本变量后,地域位置因素对FDI区位分布的影响并不显著。采用世界银行(2006)的标准,本文将中国划分为西北、西南等6个区域,以中部为基准组。表1的第(7)列结果表明,任一地域虚拟变量都未能通过显著性水平为10%的统计检验,5个地域虚拟变量联合显著性检验亦不显著(p=0.75)。

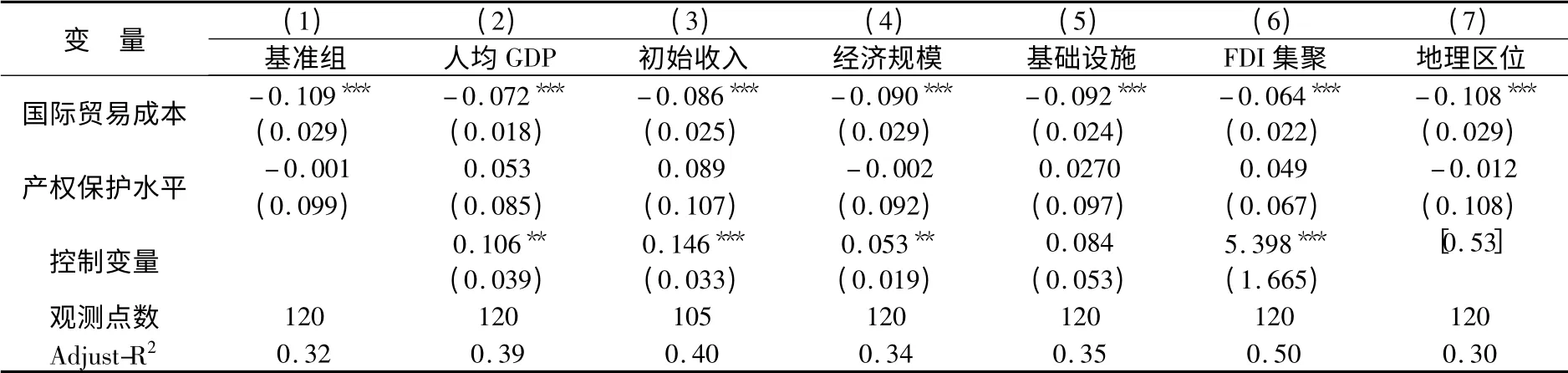

2.国际贸易成本、契约执行效率与FDI区位分布

表2比较了国际贸易成本与契约执行效率对FDI区位分布的影响。因运费高企导致的吸引外资能力下降的现象,前文已有较详细的讨论,此后不再赘述。与对产权保护水平不敏感类似,契约执行效率低未必降低该地对FDI的吸引力。

表2 FDI区位分布:国际贸易成本与契约执行效率

现有文献支持契约执行效率影响FDI区位分布的核心论据是外企需要一系列配套企业,契约执行效率的高低影响了它们之间的协调成本,最终影响了外企的生产成本[7][8]。事实上,外企是异质性的,并不是每一类外企都关注配套企业。外企大致可分为“水平型”与“垂直型”两类,前者系为接近当地市场而将最终产品生产线在东道国复制,产品在东道国销售,非常关注配套企业及协调成本;后者依据各地生产要素价格将生产环节分布于不同国家,对特定东道国来说产品用于出口,对企业配套及协调成本不敏感。在我们的样本期内,“垂直型”跨国企业占据主导地位[17]。

另外,有证据表明国内企业配套能力有待提升,不少国内企业生产的产品往往难以达到外资企业的高技术标准,无法为外资企业提供中间品配套[18]。特别是中国加入WTO后,外资企业推行纵向一体化倾向明显,建立了大量配套产业,产业链有闭合趋势。这也可能是我们没有发现契约执行效率显著影响FDI区位分布证据的原因。当然,随着我国资源价格、劳动力成本持续上涨,“垂直型”企业占比有下降趋势,契约执行效率对未来FDI区位分布的影响有待进一步观察。

在比较国际贸易成本与契约执行效率对FDI区位分布影响时,本文也分别控制了人均GDP、初始人均GDP、经济规模、基础设施、FDI集聚、地理区位等变量,结果报告在表2的第(2)-(7)列中。可见,在分别控制这些经济和地理变量后,国际贸易成本变量系数和契约执行效率变量系数及显著性水平都保持了一定程度的稳定性。

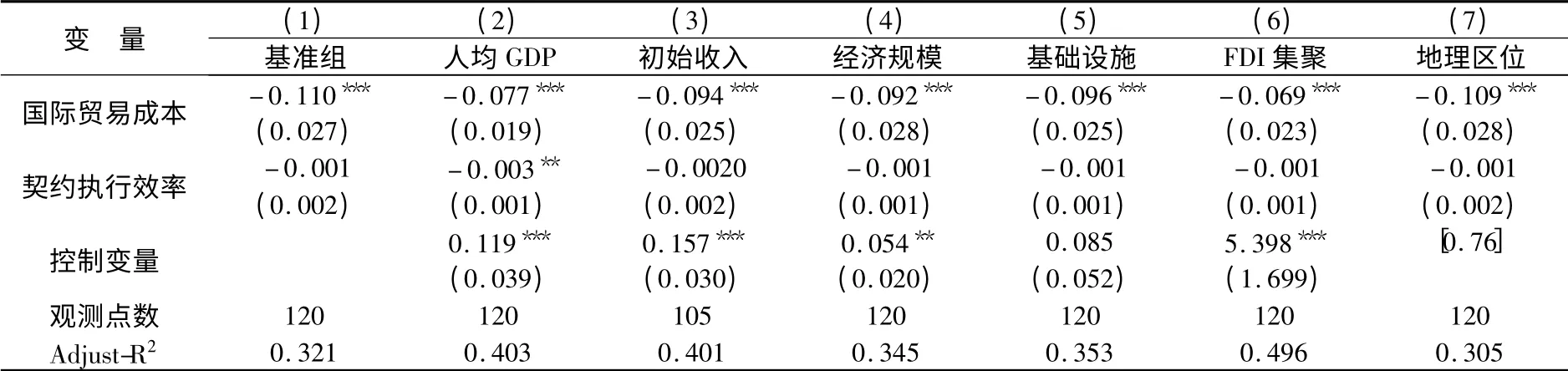

3.国际贸易成本、政府干预与FDI区位分布

表3比较了国际贸易成本与政府干预对FDI区位分布的影响。较高的国际贸易成本,显著地降低了该地吸引FDI的能力。政府介入私人商业活动,既可能妨害企业生产,也可能在一定条件下促进企业发展。一方面,政府干预的“扶持之手”填补了由于正式制度缺失导致的产权保护不足。在包括中国在内的不少发展中国家,即使法律确认保护产权,经济活动主体通常也要寻求政府提供事实上的帮助以免受各种侵害。出于政治因素等考量,当地政府官员一般对外企施行“特殊保护”,在环保、社保等方面甚至享受超国民待遇。作为正式产权保护制度的替代,这在一定程度上增加了对FDI落户的吸引力。另一方面,政府干预往往伴随着寻租甚至腐败活动,企业有激励游说乃至直接贿赂政府介入商业争端,此时的政府干预则表现为“掠夺之手”[19],这显然会降低该地对FDI的吸引力。

表3 FDI区位分布:国际贸易成本与政府干预

表3的第(1)-(7)列显示政府干预变量系数有正有负,但均未能通过显著性水平为10%的统计检验,这并非意味着政府对商业活动的直接介入对FDI区位分布没有任何实质性影响。各地政府行为和企业活动都是高度异质性的,我们也不能有效区分政府对商业活动的介入究竟是“扶持之手”还是“掠夺之手”。从世界银行(2006)的调查数据来看,我们只能得出这样的结论:总体而言,政府干预的“扶持之手”与“掠夺之手”的影响旗鼓相当。

值得一提的是,世界银行(2006)有一个调查问题:在与环保局等四个主要政府部门打交道的过程中,占多大比例的官员对企业发展有帮助。曾有文献试图据此区分政府干预的“扶持之手”与“掠夺之手”[20]。按照Cai et al(2011)的思路,本文将四个主要政府部门官员对企业发展有帮助的比例作为政府“扶持之手”的代理变量,结果报告在表3的第(2)列中。可见,该变量对FDI流入有正向影响,但未能通过显著性水平为10%的统计检验。

在比较国际贸易成本与政府干预对FDI区位分布影响时,本文也分别控制了人均GDP、初始人均GDP、经济规模、基础设施、城市化水平、地理区位等变量,结果报告在表3的第(2)-(7)列中。可见,在分别控制这些经济和地理变量后,国际贸易成本变量系数和政府干预变量系数及显著性水平都保持了相当程度的稳定性。

(三)稳健性分析

1.子样本敏感性分析。本文结论不受样本选择影响。我们以全样本回归结果作为基准组,分别剔除FDI工业产值比例最高或最低10%的城市观测点、剔除国际贸易成本最高或最低10%的城市观测点、剔除产权保护水平最高或最低10%的城市观测点后发现,国际贸易成本与产权保护水平对FDI区位分布的影响没有发生明显变动。在比较契约执行效率、政府干预程度等制度环境变量与国际贸易成本对FDI区位分布的影响时,我们也进行了类似的子样本敏感性分析。与国际贸易成本相比,制度环境因素对FDI区位分布并没有显著影响。此外,我们还将外企细分为港澳台外企与非港澳台外企分别进行回归,发现除港澳台外企对契约执行效率有一定程度敏感外,其他制度环境因素对港澳台外企和欧美外企都没有显著影响。

2.内生性问题。制度环境与FDI区位分布之间可能存在双向因果关系。由于外企较强的谈判能力,FDI比例高的地区政府面临着改进制度质量的压力[21],这将导致OLS高估回归系数。而文中三类制度环境变量指标对FDI区位分布的影响的OLS估计结果都在10%的统计水平下不显著,因此潜在双向因果关系可能导致的内生性问题不会影响本文的基本结论。

四、结 语

FDI大量流入是中国经济高速增长过程中的特征化事实。由于地理、资源禀赋等因素的影响,在华FDI区位分布极不平衡,各地受益于FDI的程度显著不同。但囿于数据可得性,已有文献或对外企面临的进出口阻力重视不够,或对制度环境指标衡量不够细化,鲜有细致比较国际贸易成本与制度环境对FDI区位分布的影响的文献。本文使用世界银行(2006)发布的数据,比较分析了运输成本与制度环境对FDI区位分布的影响。

本文的研究结果发现,高昂的国际贸易成本显著地降低了内陆地区对外企的吸引力,外商具有融资的便利和母国政府的支持,其在东道国通常拥有庞大的商业网络,在遭遇当地政府干预侵害时其谈判能力较强,加之本土资本桎梏于产权保护匮乏难以壮大时,当局往往更青睐外资,进而形成所谓的替代效应,导致在华外企不依赖于当地产权保护水平。中国加入WTO后,外资企业推行纵向一体化倾向明显,兴建了大量配套产业,产业链有闭合趋势,对本地企业配套效率和协调成本不敏感,当地契约执行效率对其区位分布亦无明显影响。由于无法有效区分政府干预的“扶持之手”与“掠夺之手”,我们只观察到了政府干预对FDI区位分布没有显著影响的结果。

本文的分析表明,为提升中西部内陆地区对FDI的吸引力,最重要的是进行全国性运输改革,减少收费公路比例,有效地降低企业进入国际市场的成本,而不是其他。本文的国际贸易成本最重要的结论或许还能解释制度环境等其他方面差异巨大的新兴国家都吸引了大量FDI且获得了较快的经济增长这一事实。但需要指出的是,外企对制度环境不敏感并不意味着内资企业特别是民营企业也是如此。从国民经济可持续发展的长远发展战略看,加强产权保护、提高契约执行效率和减少政府干预都将有助于谈判能力较弱的中小企业成长,实现地区均衡发展。

[1]世界银行.中国政府治理、投资环境与和谐社会:中国120个城市竞争力的提高[Z].世界银行文件(编号No.37759-CN),2006年10月8日.

[2]黄肖琦,柴敏.新经济地理学视角下的FDI区位分布[J].管理世界,2006,(10).

[3]余珮,孙永平.集聚效应对跨国公司在华区位分布的影响[J].经济研究,2011,(1).

[4]黄玖立,李坤望.出口开放、地区市场规模和经济增长[J].经济研究,2006,(6).

[5]Aizmamn J.and M.M.Spiegel.Institutional Efficiency,Monitouring Costs and the Investment Share of FDI[J].Review of International Economics,2006,14(4):683-697.

[6]Du J.,Y.Lu and Z.G.Tao.Economic institutions and FDI location choice:Evidence from USmultinationals in China[J].Journal of Comparative Economics,2008,36(3):412-429.

[7]盛丹,王永进.契约执行效率能够影响FDI的区位分布吗?[J].经济学(季刊),2010,(4).

[8]茹玉骢,金祥荣,张利风.合约实施效率、产业特征及其区位分布[J].管理世界,2010,(8).

[9]马汴京.头程运费、国际贸易与经济增长[J].经济学(季刊),2011,(4).

[10]Anderson J.E.and E.Wincoop.Trade Costs[J].Journal of Economic Literature,2004,42(3):691-751.

[11]Acemoglu D.,S.Johnson and J.Robinson.The Colonial Origins of Comparative Development:An Empirical Investigation[J].American Economic Review,2001,91(5):1369-1401.

[12]Rodrik D.,A.Subramanian and F.Trebbi.Institutions Rule:The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development[J].Journal of Economic Growth,2004,9(2):131-165.

[13]Fan J.P.H.,R.Morck,L.C.Xu and B.Yeung.Institutions and Foreign Direct Investment:China versus the Rest of the World[J].World Development,2009,37(4):852-865.

[14]Zhao M.Doing R&D in Countries with Weak Intellectual Property Rights Protection[J].Management Science,2006,56(7):1185-1199.

[15]Huang Y.Selling China[M].Cambridge University Press,2003.

[16]邓明,钱争鸣.FDI的“行业集聚”与行业分布溢出[J].财经论丛,2011,(4).

[17]薛漫天,赵曙东.外商直接投资:垂直型还是水平型?[J].经济研究,2007,(12).

[18]陈琳,林珏.外商直接投资对中国制造业企业的溢出效应[J].管理世界,2010,(9).

[19]Shleifer A.and R.W.Vishny.the Grabbing Hand:Government Pathologies and Their Cures[M].Harvard University Press,2002.

[20]Cai Hongbin,Hanming Fang and Lixin Colin Xu.Eat,Drink,Firms,Government:An Investigation of Corruption from Entertainment and Travel Costs of Chinese Firms[J].Journal of Law and Economics,2011,54(1):237-269.

[21]马汴京,谢作诗.FDI流入改善中国政府质量了吗[J].社会科学战线,2013,(3).