近景摄影测量在基坑监测中的应用研究

2015-03-30孟丽媛邹进贵朱勇超

孟丽媛,邹进贵,朱勇超

(1.武汉大学测绘学院,湖北 武汉430079;2.精密工程与工业测量国家测绘地理信息局重点实验室,湖北 武汉430079)

一、引 言

基坑的变形监测是通过对基坑本身及基坑周围建筑物进行监测以确定基坑稳定性的工作,是实时掌握基坑稳定性和指导下一步施工的重要环节。变形监测与其他测量工作相比较,对精度的要求更严格,并且需要按一定的观测周期来采集数据[1]。目前基坑变形监测方法有全站仪与水准仪结合的监测、GPS监测方法及新兴的三维激光扫描方法等,其中第一种方法,用全站仪来监测位移,用水准仪来监测沉降,二者分开进行,这种监测方法外业工作量大,容易受施工现场的车辆等不良环境的影响,造成视线的遮挡,且只能监测到观测点的形变情况;CPS方法是一种全天候的监测方法,不需要监测点间的通视,也不需要过多的人力来完成监测工作,但是GPS监测同样是一种对观测点的监测,也就是只能得到部分点的形变信息[2]。三维激光扫描是一种新兴的监测方法,在国内还不是非常成熟,虽然它可以瞬间获取被监测物体表面的信息,但是由于所监测物体表面粗糙程度等因素的影响,其扫描精度不高[3],导致监测结果有偏差。采用近景摄影测量方法,除了因为外业数据采集工作量小和不需要接触被测物体外,还因为近景摄影测量可以瞬间获取面的变形信息,而不再是对单个变形特征点的监测,使监测更加全面。随着越来越多的近景摄影测量系统的出现及计算机和通信技术的不断发展,数据处理的算法也日趋成熟,可以有效地减小系统误差并对偶然误差进行处理。因此,采用近景摄影测量方法进行变形监测是有效可行的。

二、关键技术研究

利用近景摄影测量手段进行监测,为了满足监测精度要求,需要突破三个关键技术,有非量测相机的检校、控制网的布设及数据处理平差方法。

非量测相机检校是以恢复影像光束的正确形状为目的的,目的是得到相机的畸变参数[4]。进行相机检校的方法可分为两大类,一类是摄影测量方法,是以共线方程为基础的;另一类是利用计算机视觉的方法进行检校,如张正友的平面网格法、Tsai两步法。

目前主要的数据处理平差方法是光束法平差,它是基于共线方程的,具有计算过程简单和解算精度高等优点,对光束法平差的改进也是提高摄影测量精度的研究方向之一。

本文重点研究控制网的布设这一关键技术。控制点布设的方案对近景摄影测量的测量精度有着重大的影响[5]。摄影测量的过程中需要建立相机所拍摄的照片与原来的物体之前的数学关系,控制点就是用来还原这种关系的[6]。控制网的布设包括控制点尺寸的设计及控制网网型的研究。

1.控制点尺寸的确定

除了控制点的网型和数量会直接影响到目标物物方坐标的解算精度,控制点大小是易被忽略的一个主要因素[7]。控制点的尺寸过大和过小都会对摄影测量的精度产生不好的影响[8]。过大则难以确定最中心位置,会影响图像点的匹配。过小则在拍照阶段容易模糊,且在后期数据处理阶段难以自动识别捕捉。

相关系数算法是在影像匹配中的一种算法,是用来判断两张影像相似程度的方法[9]。设有一对同名像点g(x,y)和g'(x',y'),则它们的相关系数定义为

式中,Cgg表示g(x,y)的方差;C(p,q)表示g(x,y)点和g'(x',y')点的协方差;Cg'g'则表示g'(x',y')的方差。

可以用式(2)来求两个影像之间的相关系数

试验使用的是佳能5D MarkⅢ相机,在正式拍摄前首先要进行相机的检校。本试验采用张正友平面网格法对相机进行了检校。

控制点布设现场如图1所示,控制点的形状和布设网型相同,在相同的光线条件下,分别采用5种大小的控制点进行试验。并利用多基线数字摄影测量系统对所拍摄照片进行处理。发现当控制点的大小为27像素×27像素时,与全站仪的测量结果比较,检查点的精度最高,由于控制了其他变量,可以认为此时控制点质量最好。

图1 控制点分布试验场

2.控制点网型布设的研究

在近景摄影测量过程中,要有一定数量的控制点作为数学基础,控制点在所拍摄相片上的布设及

表1 相关系数与控制点大小关系

利用相机的畸变参数对所拍摄照片进行校正后,将所拍摄照片上的控制点提取出。如照片像素大小为5760像素×3840像素,某次控制点像素大小为15像素×15像素,此时,控制点与标准控制点的相关系数为0.230。通过求解不同控制点大小时控制点与标准控制点相关系数发现,当控制点半径为27个像素时,相关系数最大,与试验结果相符。表1为相关系数与控制点大小的关系。

利用表格结果展绘相关系数图表如图2所示,对相关系数点进行多项式拟合,得到拟合曲线。由于小于15像素×15像素制作的控制点过小,照片模糊,因此即使拟合曲线有上扬趋势,仍予以舍弃。由曲线看出,最佳的控制点大小的像素值应该为28像素×28像素。制作该大小的控制点再一次进行试验,发现比往次匹配效果都要好。因此,在本试验中,照片像素大小为5760像素×3840像素,控制点的最佳尺寸为28像素×28像素。

根据相机的投影关系,可以得到所制作控制点大小s与拍摄距离y、相机焦距f、传感器尺寸m有如下关系

式中,k为本试验确定的系数,即

图2 相关系数曲线

试验从控制网网型的角度出发,通过改变测区内控制点的数量或通过分布情况设计不同的控制点布设方案来进行测量,通过对比不同方案的结果精度来探究控制点布设对近景摄影测量精度的影响,最终得出了控制点的最佳布设方案。

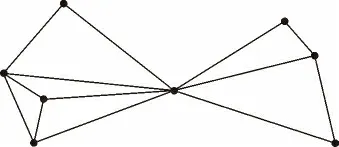

试验先在一面墙上均匀地布满28个控制点,点位排列高低错落,对控制点进行编号,由于墙面的空白不便于影像的匹配,因此,在墙上大片空白处贴上贴画,人为地增加了特征点。在试验过程中首先用全站仪分别在两个测站测定所有控制点坐标,每站每个控制点测两次,经比较后,将满足精度(坐标差小于1 mm)的控制点的4次测量结果取平均值,得到28个控制点的坐标。然后不断调整控制点的数量、改变控制点的布设形式,组成多种不同的控制点布设方案。本试验选取了6种有特征的控制点布设方案。如图3所示。

图3 控制网网型

利用数字近景摄影测量系统对所拍摄照片进行处理,得到物方坐标的解算中误差。表2为不同的控制点选取方案所得到的中误差,从表2中可以看出,方案五的精度最高,而方案三精度最低,其他的精度从高到低分别为方案六、方案一、方案二和方案四。

表2 不同控制点方案对比

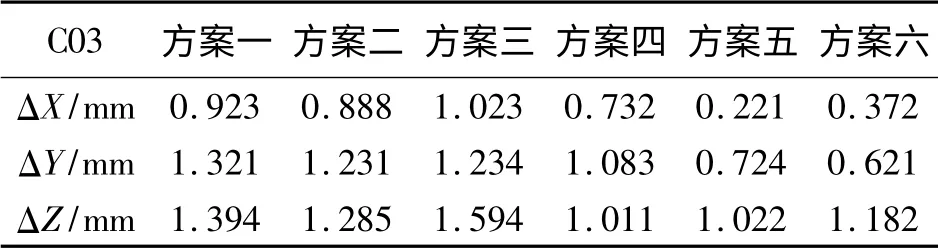

为了进一步证明该成果的可靠性,将检查点的全站仪测量坐标与各个方案的摄影测量方法所得到的检查点实际坐标求差值,并进行对比。检查点位于图像所示的水准尺上,共有4个,分别为C01、C02、C03、C04。在这里,只给出C03点的坐标对比情况如表3所示,从表3可以看出,C03点的全站仪测量坐标结果和近景摄影测量系统中的中误差解算结果基本一致,从而进一步证实了几种不同控制点方案精度高低排序的正确性。

表3 C03点的坐标对比情况

通过试验对比发现,方案一的控制点分布为直线,方案二在方案一的基础上增加了一个控制点,使控制点分布不在同一条直线上,从而精度得到了提高;方案三控制点的分布与方案一基本一致,只是方案三的两条直线均分布于测区上部,方案三的精度要低于方案一的精度;方案四有8个控制点呈不在一条直线上的网状分布,方案五有10控制点,也呈不在一条直线上的网状分布,方案五的精度比方案四有所提高,方案六有12个控制点,也呈不在一条直线上的网状分布,但是方案六与方案五对比没有任何精度的提高,反而有下降趋势。

于是可以得到以下结论:

1)控制点应分布立体、均匀,并且要注意控制点在测区边缘的布设情况,加强边缘控制,另外控制点不能近似布设在一条直线上,而应布设成网状结构。

2)在一定范围内增加控制点的数量可以提高未知点物方坐标的解算精度,但控制点数量并不是越多越好,试验表明控制点数量在10个左右较好。控制点数量过少,多余观测量不足,会影响近景摄影测量的解算精度;若控制点数目过多,增加了不必要的工作量和计算量,增加了数据处理的时间,点位中误差并不能得到明显改善,甚至有精度降低的趋势。

3)在控制点能在测区均匀布设的情况下,可以适当地减少控制点数量(但不能少于7个),这样不仅仍然可以满足精度要求,而且减少了工作量和计算量,节省了数据处理时间。若受自然环境的影响控制点不能均匀分布,或控制点均匀分布但无法清晰地呈现在照片上时,可以通过增加控制点的数量来提高近景摄影测量的解算精度。

三、应用实例

基于以上研究,在合肥进行了地铁二号线基坑的监测。合肥市轨道交通2号线工程天柱路站为合肥市轨道交通2号线工程中间站,车站标准段开挖深度约17.155~19.082 m,西端端头井开挖深度为18.924 m,覆土厚度约3.614 m;东端端头井开挖深度为21.050 m,覆土厚度约4.640 m。

在施工现场布设了形如图4的控制网。以半个月为周期,两次应用近景摄影测量手段对同一段冠梁进行了测量,与水准仪所测出的沉降变形进行对比,对比结果如表4所示,其中Δx、Δy为位移形变量,Δh为沉降变化量。

图4 控制点分布网型图

表4 近景摄影测量与水准仪监测数据对比

由于基坑施工环境复杂,对测量会造成一定的影响[12]。变形监测主要是为了发现不稳定因素,及时获取形变信息,保障施工安全。传统的监测手段是在基坑周围布设一些监测点,利用全站仪进行位移测量,而利用水准仪进行沉降的测量,二者分开作业。基坑冠梁沉降监测的日形变报警值为3 mm/d,累计沉降报警值为10 mm,从表4中可以看出,近景摄影测量手段做基坑沉降监测与水准仪结果基本一致,可以达到亚毫米级的精度,远远小于报警值。

四、结束语

通过试验可得出结论,控制点的布设对近景摄影测量精度确实有着很大的影响。将试验验证的方法应用到实际工程中,结合另外两种近景摄影测量做变形监测的关键技术,即非量测相机检校及控制点网型的布设,成功地对基坑的一段冠梁进行了沉降监测,得到了令人满意的精度。近景摄影测量方法在基坑冠梁沉降监测的成功意味着这种技术可以更多地应用于工程中。未来可以将其与其他传感器进行集成,如三维激光扫描、干涉雷达、GPS等技术,建立智能化的监测系统,实现实时监测,以更好地保证人民的生命财产安全。

[1] 蔡乾广.多测站自动变形监测系统开发[D].青岛:山东科技大学,2007.

[2] 刘忠信,王怀宝.利用GPS对深基坑工程支护结构变形监测的研究[J].吉林建筑工程学院学报,2012(2):21-23.

[3] 陈致富,陈德立,杨建学.三维激光扫描技术在基坑变形监测中的应用[J].岩土工程学报,2012(11):557-559.

[4] 孟丽媛,孙黎明.利用相关系数改进的光束法平差相机检校[J].电脑知识与技术,2015(8):177-178.

[5] 冯文灏.近景摄影测量的控制[J].武汉测绘科技大学学报,2000(5):453-458.

[6] 张祖勋,张剑清.数字摄影测量学[M].武汉:武汉大学出版社,2002.

[7] 李能.近景摄影测量影响精度因素分析[J].价值工程,2013(16):287-288.

[8] 龚涛.近景摄影测量控制点布设方案的研究[J].西南交通大学学报,1997(3):330-335.

[9] 韩晓玲,白立波.基于像素灰度的相关系数的影像匹配[J].影像技术,2013(4):41-42.

[10] 杨立君,何凯.基于普通数码相片的计算机相关系数影响匹配讨论[J].北京测绘,2007(2):5-9.

[11] 张剑清,董明,张宏伟.TM影像与GIS矢量数据的自动配准[J].武汉大学学报:信息科学版,2005(11):950-954.

[12] 刘兆民.深基坑变形监测体系研究及工程应用[D].大连:大连理工大学,2003.