注子向执壶演变中的珍稀标本

2015-03-30吴喆

吴喆

【关键词】河北井陉;尹家湾李氏墓;五代前期;井陉窑;注壶

【摘 要】井陉尹家湾五代纪年墓(918)出土的白瓷注壶,为注子向执壶的形态过渡形式提供了一个难得的可靠标本。由此,为充盈着民族特色、琳琅满目的各色中国古代珍贵瓷质执壶,发现了雏形的准确产生时间和难得初始形态,揭示了器物演进的主要动力是生产与生活功能提高的需要,美观则是第二动力。

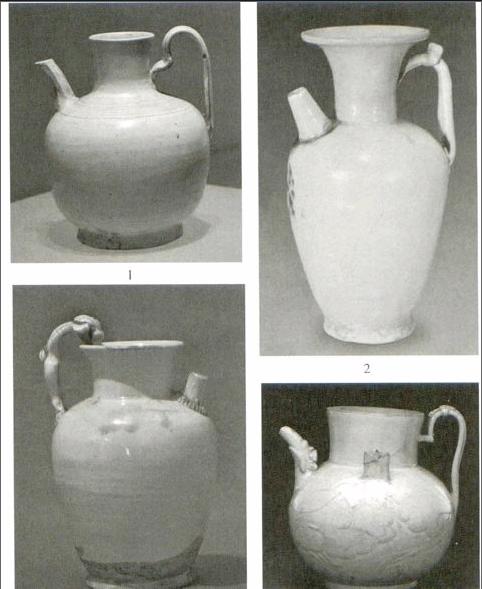

1978年,河北井陉县尹家湾五代李氏墓出土了17件瓷器与三彩器,具有十分重要的文物资料价值。随着资料的公之于世[1],从而揭开了井陉窑的精彩华章。然而,就其每件器物而言,意犹未尽,仍有进一步讨论的必要,本文就对其中的细白瓷注壶(ZLM∶9)(图一,1)试作分析。

一、注子向执壶的过渡

注子作为瓷器中的盛酒器具,在唐代后期,无论青瓷、白瓷,还是南北各个窑口,均属常见的产品而引人注目。其基本器形为侈口、高直颈、丰肩、斜直壁下收,平底假圈足(晚期亦见圈足),在其颈腹部两侧相对置有短直流和双泥条式曲柄。由于一侧置柄,唐人又称之为“偏提”[2]。

如邢窑、定窑、巩义窑、耀州窑、越窑等南北名窑一样,井陉窑在唐代亦生产出点彩、双泥条柄细白瓷注子(图一,2)[3],以及十分精美、细巧的兽柄白瓷注子(BZM∶7)(图一,3)[4]。后者可能产出较晚,注下腹减少内收,已渐向浑圆发展。

李氏墓注壶(ZLM∶9)在形制上除直流稍变弯曲且略有加长,双泥条曲柄变成有中脊片形高曲折柄外,最大的变化是壶壁不再斜直下收,而是变作微曲鼓腹近圆柱体,因而增大了腹径。跟着这一变化的是足径随之也较前大有增加,显著超过了口径(注子一般足径与口径相近)。从整体上看壶腹明显变矮,除流部和口部仍未摆脱注子的原形外,其它在形体上都已与其后的执壶极其相近。因此,在公布的文章中,作者特意将之称为“注壶”,须知这一定名与注子的一字之差,二者并非是互用、互通或互代,而是作者意在体现它在器形演变中,也即注子向执壶过渡间未完成式的专指定名,是指介乎二者之间特有的中间形式,也即“兼形”的一种专称。

二、器形演变的动因验证

上举井陉窑白瓷兽柄注子(BZM∶7)已足见此类产品造型的精美大方、惹人喜爱,为何还会脱开灵巧美观的体态,使注腹变矮,向弧边柱状体横向发展?为探明这种发展趋向的原因,我们做了一个简单的实验,即选择上述整体高度稍高于李氏墓注壶(ZLM∶9)的井陉北正唐墓出土的兽柄注子(BZM∶7)与之进行容量的对比测试。

李氏墓注壶(ZLM∶9),口径4.7厘米,足径8厘米,最大腹径12.2厘米,高15.8厘米,容积(积水至颈内口,以下同)810毫升;兽柄注子(BZM∶7),口径6.5厘米,足径6.2厘米,最大腹径9.5厘米,高16.5厘米,注入同样高度的水,容积500毫升。以上可知,两件高度基本相等,且后者壶身明显高于前者,由于腹体从BZM∶7的倒圆台状变为ZLM∶9的近圆柱体后,原最大腹径由近肩部的9.5厘米增大到中腹的12.2厘米,虽仅增加2.7厘米,容积却增大了310毫升,实际容量较原来净增1/3还多,可谓增效显著。由此,问题豁然开朗:李氏墓注壶的形制变化纯粹是为了增大容量,才不惜将同一窑口原本极为灵巧的器形改为墩壮。宋以后为提升美观度,在基本器形不变的前提下,流部加长并增加曲度,使器身谐调优美,高柄部及器身剔刻、绘划、贴印纹饰进一步美化,并且腹部造型由简单的圆柱体进一步翻新,创制出梨形、瓜棱、柿形、桃形、斗形等多种变化,但保持最大容积量,是万变不离其宗的。举一反三,由此可以使我们认识到古器物的形制演化规律:是以提高实际应用效率来作为第一追求目标的。

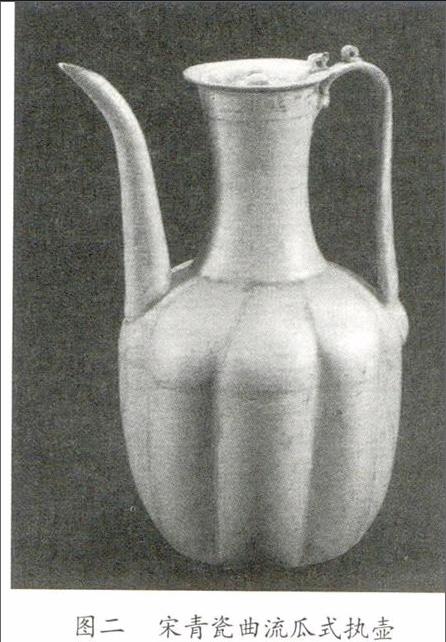

三、注壶——从注子到执壶的跨越支点

宋代瓷器的装饰工艺在中国陶瓷史上达到了新的高度,器形上,注子已由注壶完成了向执壶的演变(图一,4;图二)[5],在修长的曲流配衬下,使它饱满的壶身顿时增加了曲线的优美,开张大气的高曲折柄,增加了器形的庄重典雅,加以剔、刻、绘、划、贴、印等工艺美术的装饰,更使执壶增添了高贵的气质和引人入胜的和鸣而达到赏心悦目的效果,因而成为中国瓷器中经宋,历金、元、明、清达千年而长盛不衰,集中代表着民族特色的品类之一,以致使执壶这类产品出神入化地派生出仿生一类的动物甚至人物壶等不同的艺术形象,由单纯的实用器而蔚然升华为各种不同的实用观赏器,使之成为中国古代瓷器收藏中的宠儿。褪去表面的华丽,通过尹家湾李氏墓注壶(ZLM∶9)我们有幸获知执壶的初形在距今千年以前就已经出现。今以这一个体而言,不仅有伴出的纪年墓志可靠地判定其生产的年代下限为公元918年[6],而且,据墓志可知,器主且是唐五代井陉窑盘龙冶炉前押官,是此器窑口的直接创制者之一[7]。从这个角度认识,可以说它不仅是注子到执壶器形过渡中关键支点性的重要实物证据,同时也昭示我们:它无疑开启了宋代执壶的基本形态,确证宋以后的金、元、明、清执壶所传承的民族风格,亦与之一脉相承,且宋代执壶的雏形肇始于五代之初,由注子脱胎而来。因此,尹家湾李氏墓注壶的特殊标本价值,以及由此进一步可知整个尹家湾李氏墓出土器物和其盘龙冶窑口[8]所具有的特殊的时代背景和特殊的代表价值,则是非同寻常的事情了。至此,五代李氏墓注壶对我们的启示,不能不引起我们对久已默默无闻的井陉窑当年的窑工,包括李氏之夫井陉窑盘龙冶押官周承遂等窑务官们领天下之先的聪明才智发出由衷的赞叹!

在做容量测验中,得到河北省文物研究所胡金华、冯红梅、郭晓明,河北博物院周筠、杜丽、张会枝诸老师的支持和协助,特致以诚挚的谢意。

[1][6][7]刘成文,孟繁峰:《一组五代井陉窑陶瓷器的释读——盘龙冶炉前押官周妻李氏墓的瓷器、三彩器及墓志》,载《中国考古学会第十五次年会论文集》,文物出版社,2013年,第539—559页。

[2]“偏提”,唐代对注子的别称,见王三聘辑:《古今事物考》卷7《宫室》:“《事始》曰:唐元和(806—820)初,酌酒用樽勺,虽十数人,一樽一勺挹酒了无遗滴。无几,致用注子,虽起自元和时而失其所造之人。仇士良恶注子之名同郑注,乃立柄安系,若茶瓶而小异,名曰偏提。”

[3]同[1],第557页。

[4]此件兽柄注子(BZM∶7),1997年出土于井陉北正村北唐墓,资料待刊。

[5]a.北宋白釉刻花牡丹纹龙首流执壶,高18.6厘米,河北定县东沿里村出土,现藏定州市博物馆。图片载于北京艺术博物馆:《中国定窑》,中国华侨出版社,2012年,第116页; b.宋青瓷曲流瓜式执壶(约11—13世纪),载《中国古陶瓷图典·器形》,文物出版社,1998年,第189页。

[8]关于本文论述的注壶(ZLM∶9)的窑口认定,除参见[1]外,另可见刘成文、吴孟繁峰:《井陉窑“官”字款、窑冶官及相关问题》一文的论证。载《故宫博物院八十七华诞定窑学术研讨会论文集》,故宫出版社,2014年。

〔责任编辑:张金栋〕