重庆医生的国际救援

2015-03-26熊怡整理陈维灯

◇ 文/本刊记者 熊怡 整理 ◇ 图/ 陈维灯

中国政府医疗队为水厂检测水质,并提出净化水质建议和提供相应的药品。

2015年5月24日12点50分。重庆江北国际机场。

第二支中国政府医疗队的54名成员,圆满完成赴尼泊尔医疗救援任务,返回重庆。

之前的半个月里,他们坚守在尼泊尔“4·25”地震的医疗救援现场。

4月25日,尼泊尔发生8.1级地震。

灾情发生后,中国政府积极响应,迅速派出中国政府医疗队、中国政府医疗防疫队前往尼泊尔。

在异国的地震灾区,也闪动着重庆医生的救援身影。

5月4日11点45分,重庆市卫计委接国家卫计委通知,指派重庆市承建第二支中国政府医疗队,并于5月8日赴尼泊尔,接替第一支中国政府医疗队的工作,协助尼方开展伤员救治、医疗服务、卫生防疫和人员培训工作。

在重庆集结的第二支中国政府医疗队,在尼泊尔共救治住院病人128人次,接待门诊病人737人次。年纪最大的病人85岁,最小的仅有1岁,都是地震中的灾民。

5月21日,所有病人全部出院。

生命的救援接力

短短两天时间,第二支中国政府医疗队56名队员,集结到位。

他们分别来自重庆医科大学各附属医院、市急救医疗中心、市疾控中心、市六院等10家医疗卫生机构,涵盖心胸、神经、创伤、普外、妇产、放射等多个临床专业,以及流行病、卫生检验等公共卫生专业。

医疗队在两天内备齐了移动彩超、全自动血气分析仪、心电监护仪、电动电控呼吸机等医疗设备和基本覆盖临床各科的药品、检测试剂等耗材,以及机动消杀器械、环境和饮水消杀药品等200多个品类、近5吨重的物资。

5月8日14时30分,第二支中国政府医疗队全体人员及物资抵达尼泊尔首都加德满都,随即乘车于当晚21时到达位于杜力克的中国政府医疗队营地,开展医疗救援工作。

与第一支中国政府医疗队完成工作交接后,第二支中国政府医疗队随即开始对营地内的伤者进行逐一检查,并一一记录在案。

“中国医生技术好”

这是一个帐篷医院,由先期抵达的第一支中国政府医疗队因地制宜建成。

近20个医用帐篷分布在三个平台上。医疗队队员们习惯性地将三个平台从下到上称之为:一楼、二楼、三楼。

在“一楼”简陋的门诊部,队员们接诊的不仅仅是地震中的轻伤员,当地人有个头疼脑热的都到这儿来看看,拿些药品。有时候忙起来1个小时就要接诊20名患者。

“二楼”手术室的手术台是一张简易行军床。行军床一侧,药品箱垒成了操作台,各类手术器械和药品整齐地摆放着。手术室虽然简易,解决的却是大问题。通常从上午9时开始,手术室外就排起了长龙。仅5月9日一天,经过3位骨科医师的接力,到17时左右,医疗队为近20名病人进行了骨折固定、石膏更换、化脓伤口处理等手术。

“三楼”住院部是病人们临时的家,他们从不固定床位,累了,随便找一张空床躺下休息。虽然无奈,但队员们都十分尊重病人的生活习惯,并不要求每个人都呆在固定的床位上,而是通过自己的观察和记忆,区分每一名病人不同的特征及其对应的病情。

45岁的尼泊尔男子沙莱特曼(音),家住距杜力克约26公里的达普扎(音),他在修理地震受损的房屋时手指受伤,在血流如注并逐渐失去知觉的危急情况下,为让中国医生为自己治疗,沙莱特曼忍着剧痛,和他的两个兄弟步行了6个小时到达杜力克。经过中国医疗队专家会诊,沙莱特曼的手术非常成功,肌腱的对接完全吻合,原本不能弯曲的中指竟然能够弯曲和伸直。

“人们都愿意将伤员送到相对较远的杜力克来,因为中国政府医疗队在这儿。”拿马特(音)是加德满都的一名警察,也是杜力克中国政府医疗队的一名志愿者,通过和沙莱特曼的交流,他了解到,中国政府医疗队以精湛的技术和对病人友善的态度,在加德满都周边地区赢得了广泛的赞誉。

“感谢你,中国!”

5月10日。母亲节。

第二支中国政府医疗队里,有部分女医务工作者,他们既是女儿也是母亲。

虽然不能在自己的母亲膝下尽孝,但在母亲节当天,医疗队所有队员共同购买了20份苹果,由医疗队里的4位妈妈,将苹果送到了医疗队住院部里的每一位受伤的妈妈手中。

一位70岁左右的老妈妈见医疗队的队员来看望自己,双手合十致敬,双手接过苹果。在地震中,她的肋部和盆骨骨折,两个儿子和5个家人都没联系上。她用尼泊尔语告诉队员们:“我很希望今天孩子们能来看我,但孩子们不能来你们来看我,也让我非常开心。”

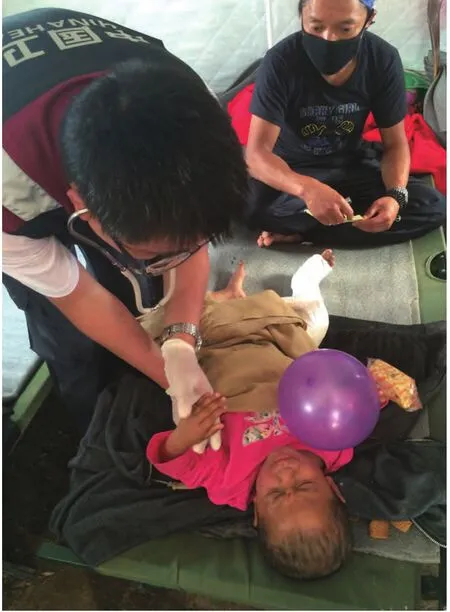

在地震中受伤的孩子无法准确表述自己的伤情,中国政府医疗队的医护人员只能通过孩子的哭或笑来为他们诊断病情。

行军床当手术台,医护人员一般都要跪着才能完成手术。

医疗队中来自市妇幼保健院的雷丽安慰着这位老妈妈:“在这里,我们也是您的孩子,希望您早日康复。”

5月12日。国际护士节。那天,尼泊尔又发生了7.5级地震。

对于医疗队里的3名男护士来说,这个强震中的护士节,让他们毕生难忘。当时,26岁的男护士周航和女护士李颖正在给一位小腿血肿的病人进行穿刺和抽血,强震来袭,充当治疗台的行军床被震得摇晃不已,床上病人有些慌乱。

有着25年护理经验的李颖,和刚刚参加工作1年的周航始终保持镇定,在他们的共同努力下,病人的情绪也逐渐稳定。在帐篷里共同经历了强震的三人,在随后近一个半小时的治疗过程中配合十分默契。

“扎针本来就很疼,更何况要扎进小腿,从里面抽出一百多毫升的鲜血。病人在坚持,我们又怎能放弃?”杜力克的阳光炙热,帐篷里的温度超过40℃,结束治疗的周航满脸汗水,但看着病人对自己竖起的大拇指,他也感到很欣慰。

应尼泊尔军方要求,营地病房区在5月20日关闭,第二支中国政府医疗队的所有医疗救援工作,也在5月22日全部结束。

737人次,这是第二支中国政府医疗队在杜力克15天的门诊诊疗数,平均每天近50人次。除门诊诊疗外,医疗队还完成了587项次的实验室检测,开处方464份,放射检查68个部位数,B超检查274个位次,实施各类手术148台次,累计治愈住院病人128人,累计完成消杀灭面积19.7万平方米,在52个点采集水样16批次,为50个饮用水点投入消毒剂18批次,处理厕所垃圾堆78个次,疾病监测842人,健康教育70人次。

数字很枯燥。枯燥的数字背后,是重庆市委、市政府的高度重视,是50多名医护人员的通力合作和全力以赴,是全市10家医疗机构的鼎力支持。

尼泊尔当地时间5月23日清晨6时30分,第二支中国政府医疗队的队员们背上行囊准备回家。家,在喜马拉雅山脉另一侧的中国。

推开营地小小的铁门,眼前的情形让所有人动容。驻扎在杜力克的尼泊尔军队在门外一字排开,每个人脸上都挂满微笑,每个人的手上都拿着一束鲜花。杜力克当地居民,已经将营地前小小的坝子挤满,他们拿着提卡(一种酸奶、米和朱砂的混合物,表示神灵的存在,接受提卡的人会受到神灵的庇佑),拿着哈达。

尼泊尔军民们用自己的方式,前来送别医疗队。他们为医疗队的每名队员送上鲜花,在额头上涂上提卡,献上哈达;每一个人,都会双手合十,真诚地说着“达尼吧(谢谢)”,感谢中国医疗队在艰苦的环境下所作出的卓有成效的医疗救援工作,感谢中国人民在地震后伸出的援助之手。

当地人用传统礼仪感谢医疗队